Blog

小満

二十四節季は、すでに小満(しょうまん)に入っています。今年の小満は5月20日。期間でいうと5月20日から6月4日です。この小満という言葉には、エネルギーが天地に満ち始め、万物がめざましく成長するという意味が込められているそうです。春の草木は実をつけ、夏の花がつぼみを開いてきました。学校のすぐそばのバラ園も見頃になってきました。

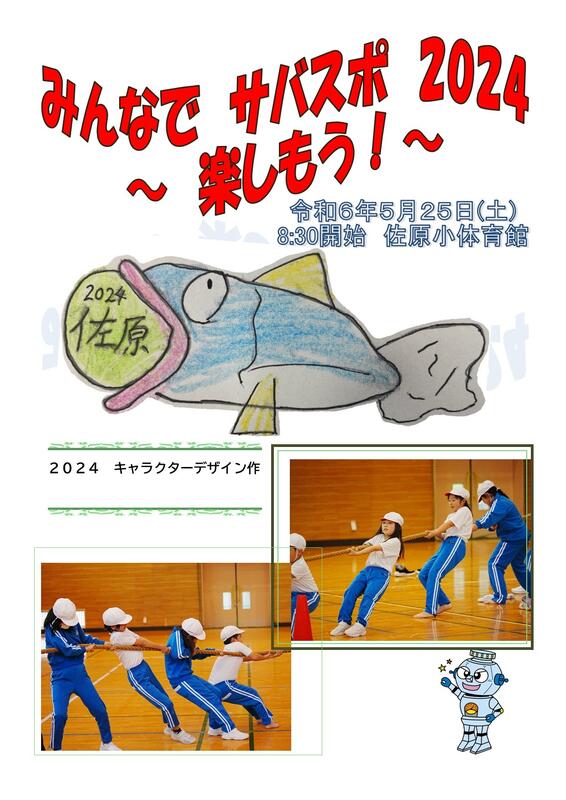

いよいよ明後日は「みんなでサバスポ2024~楽しもう!~」の開催です。児童がこのサバスポのイメージキャラクターを自主的につくってくれました。そのポスターも出来上がり校内に貼りました。気持ちも盛り上がってきたので、当日が楽しみです。

また、今日は福島警察署スクールサポーターを講師に防犯教室を実施しました。どんな不審者がいるのか考えたり、どうやって身を守るか動いてみたりと学習しました。

そんな様子を今日もシルバータロウが見守っていました( ^ω^)・・・

燕巣

3校時の3.4年生は算数科を学習していました。3年生はテストのようです。割られる数が2桁の問題が出ていました。隣では4年生も先生とわり算を学習していました。こちらは、割られる数が3桁になっていました。複式学級だからこそよく見えるつながりです。

さて、教室からベランダを見るとつばめがひゅんひゅんと飛び回っています。軒先を見上げると2羽のつばめが交互に巣にやってきます。とりあえず今のところ順調に過ごしているようです。

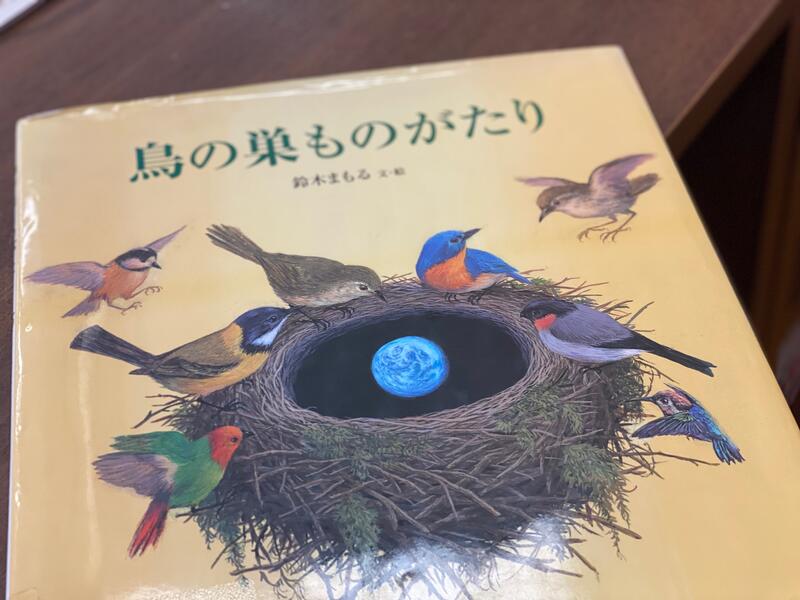

今日は、司書さんにつばめの本を探してもらいました。いろいろとあってなかなか興味深い内容です。子どもたちが手に取って読んでくれることを期待しました。

燕巣 (えんそう・えんず) とは、そのままズバリ「つばめの巣」です。

翼果

翼果(よくか よっか)

ヤマモミジに種がつきました。小さな翼が左右に2枚、その翼にそれぞれ一つの種が入っています。翼果は枯れて乾燥して軽くなってくると飛び立つそうです。

2枚の翼はわかれて、根元の種の重さを利用して、ふうわり、くるりと回りながら、風にのってできるだけ遠くを目指して旅立つということ。翼果(よくか)より「モミジのプロペラ」のほうが子どもたちに伝えやすいかもしれません。

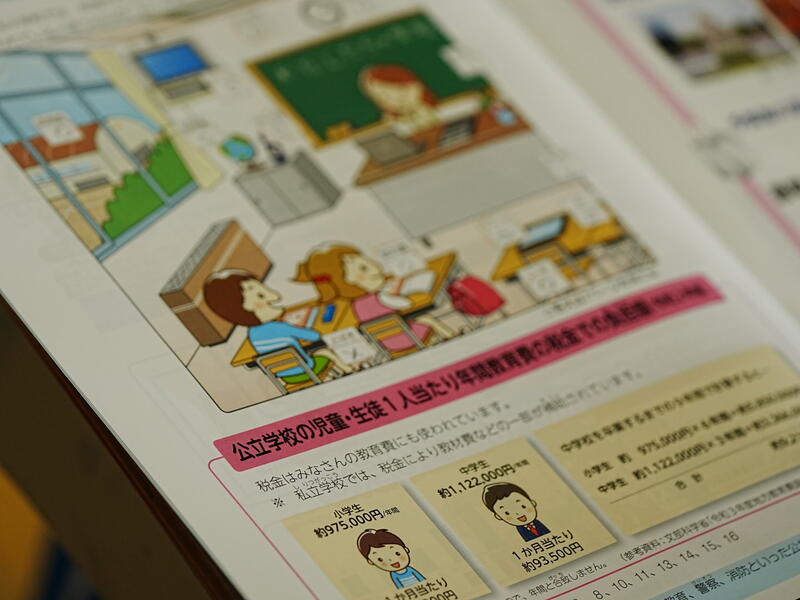

さて、今日は「租税教室」が実施されました。

今は実感できないけど、この先の社会を目指すとき、税金の意味と価値に向き合うときが必ずやってきますね。

白詰草

白詰草(しろつめくさ)

江戸時代オランダから献上されたガラス製品の包装に緩衝材として詰められていたことに由来しているのが、白詰草(しろつめくさ)です。

3枚の小葉で茎が地面をはうように伸びて花茎の先に球状の白い花を咲かせます。時折見つかる4枚の小葉は「四つ葉のクローバー」と称されます。摘んだ花を編んで髪飾りや冠作りを楽しむことでも知られます。

今日は本校に「西地区子どもと本をつなぐたんぽぽの会」の方がおいでくださいました。

うたあそび、むかし話、面白い本の紹介などで、子どもたちを楽しませてくださいました。その中で、白詰草の実物と一緒に本のお話を興味深く聞いていた子供たちです。

今年度から全校生でお話を聞く本校です。みんなで楽しくお話を聞きました。一人一人の本の世界がさらに広がって行きますように( ^ω^)・・・

竹笋生

七十二候は、竹笋生(たけのこしょうず)を迎えていて、どこかにタケノコが出てないかなぁと見渡したときは見つからないものですね。でも、ふと樹木を見上げると白く小さな花がぶら下がるように咲いているのを見つけました。

エゴノキです。エゴノキの名は、食べるとえぐいことから「えぐい木」が転じてエゴノキとつけられたそうです。でも5弁の白い花が鈴なりに開花し、ぶら下がるように咲く姿は、とても可愛らしく美しい。まだ咲き始めですから、これからが楽しみです。

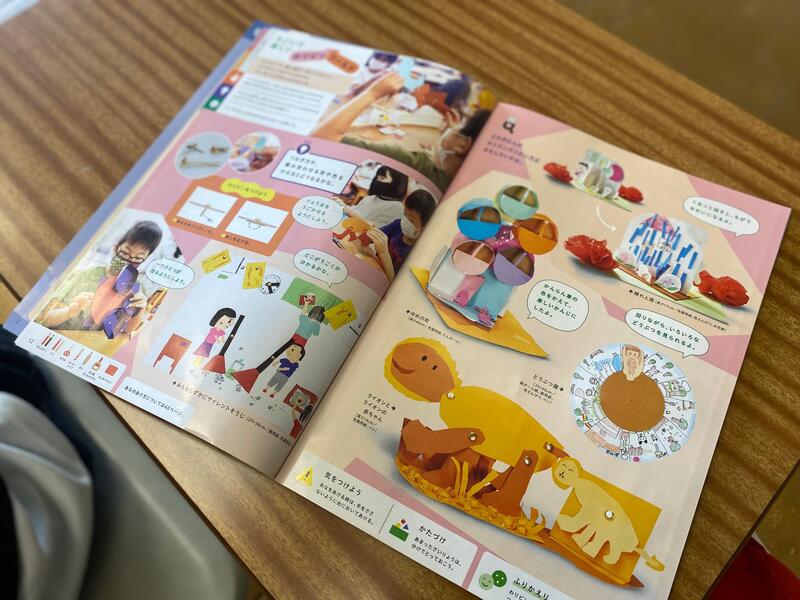

さて、金曜日の教室は図画工作科がよくあります。粘土をしていたり、わりピンで動く作品づくりの見通しをつけていたりしました。

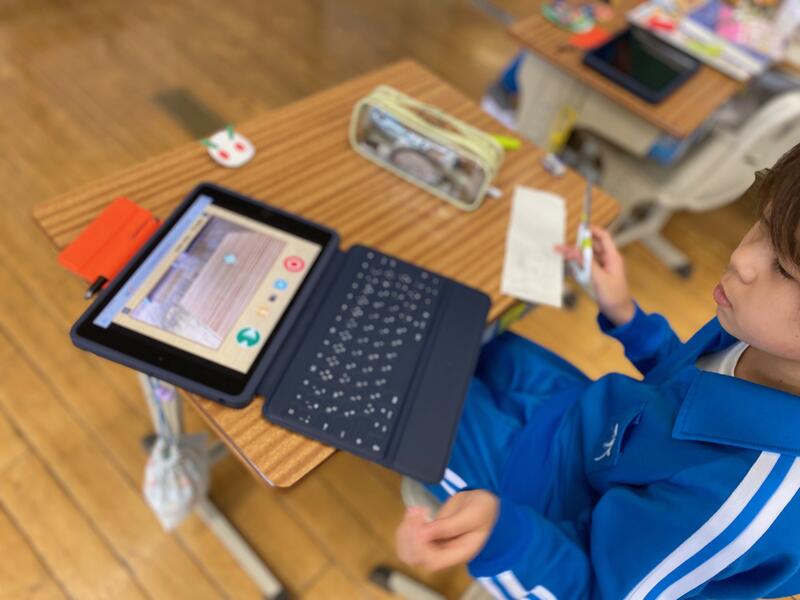

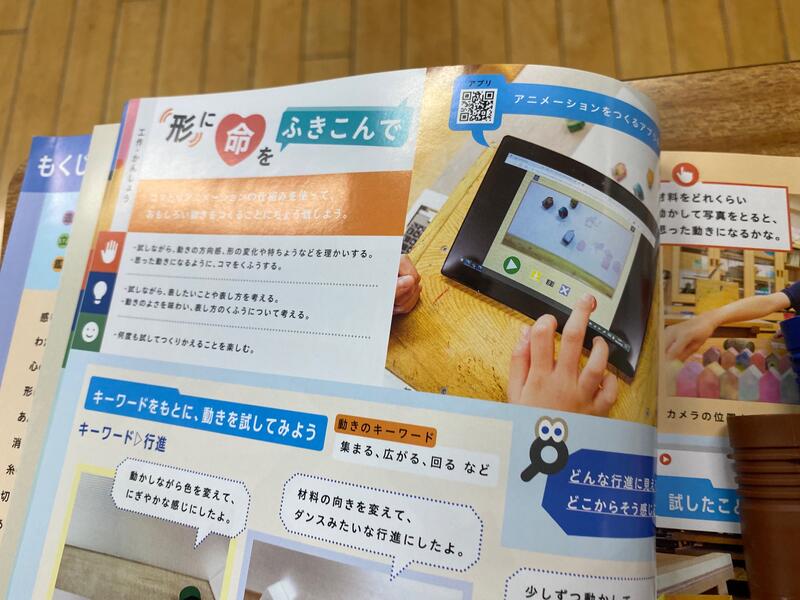

5.6年生は昨日、図画工作の学習していて、時代の流れか( ゚Д゚)・・・と思う場面を見ました。教科書のQRコードを読み込んで、端末でアニメーションをつくる活動です。子供たちはとても夢中に取り組んでいて「見て見て」と呼びかけてくれました。どれも感心する作品で驚きました。

ノートの端にパラパラ漫画を描く時代は、とうの昔に過ぎていたのでしょうか・・・(・・?(・・?

〒960-2158 福島県福島市佐原字田中前24番地

TEL 024-593-2014 / FAX 024-593-0443

携帯等からご覧いただけます