Blog

元気に2学期をスタートしました

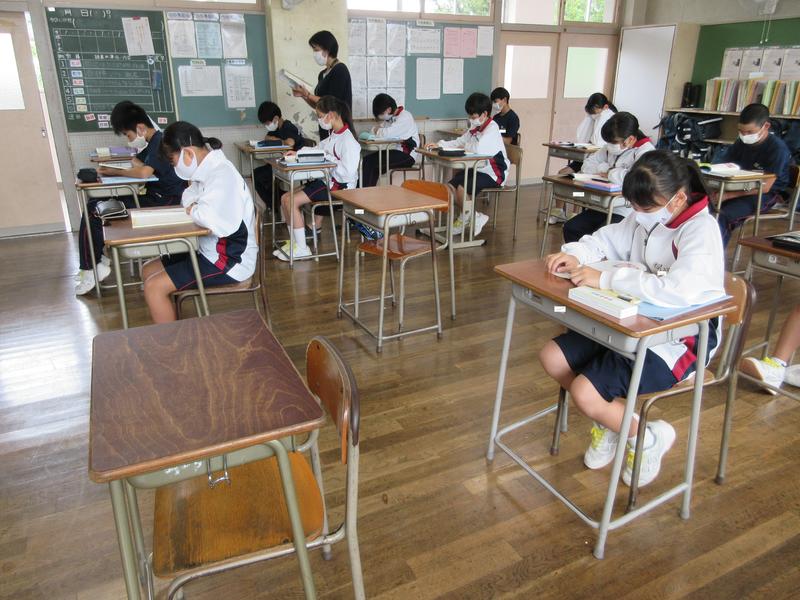

今日から2学期がスタートし、始めに始業式が行われました。

校長式辞では、「グローバル化の進展」や「人工知能(AI)の発達」などの技術革新が進む現代においての必要な資質や能力を身に付けるためには、中学生時の学習がとても大切になることについての話がありました。

その後、各学年代表生徒による「夏休みの反省と2学期の目標」についての意見発表が行われました。

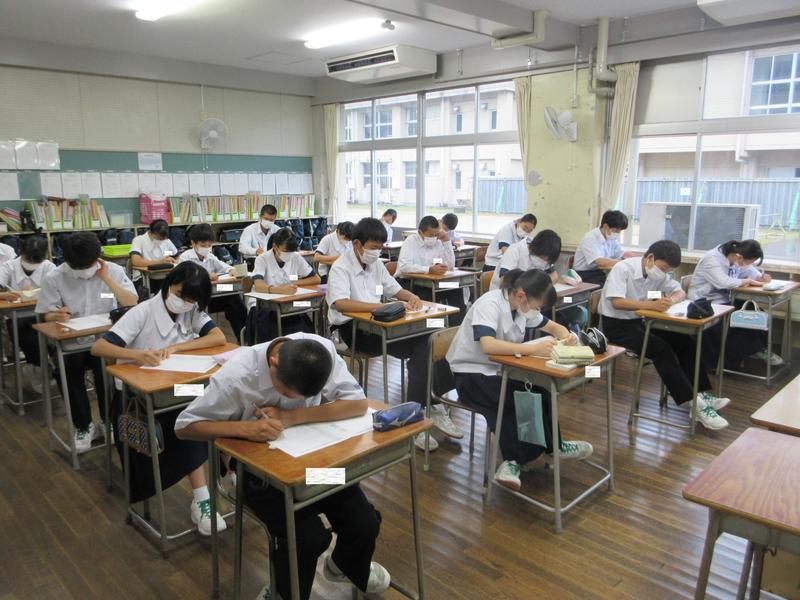

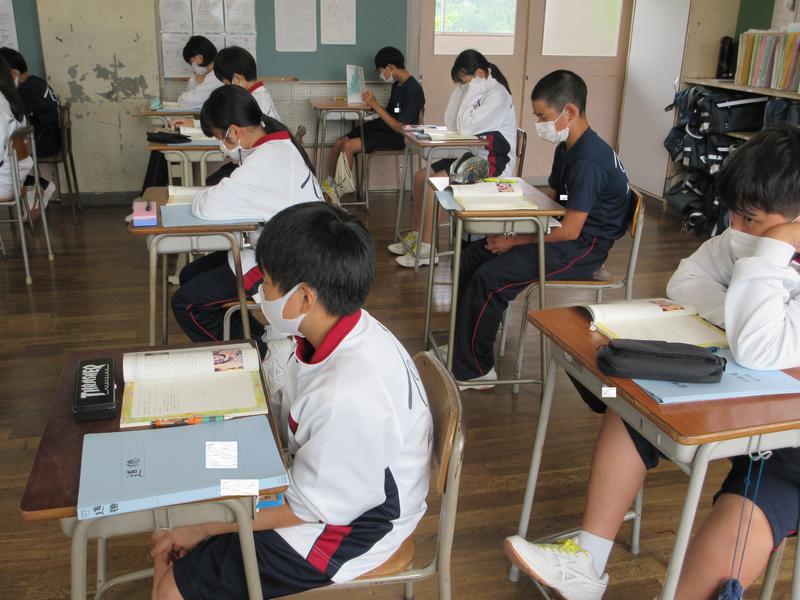

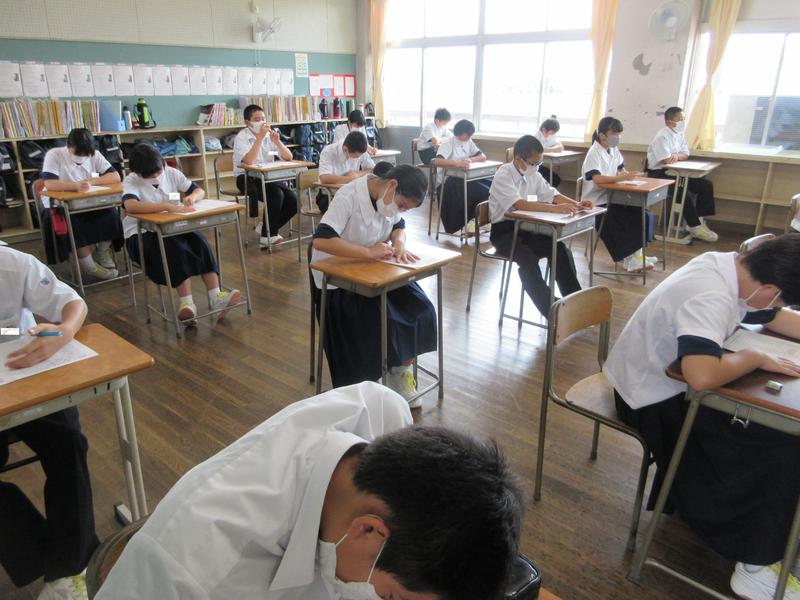

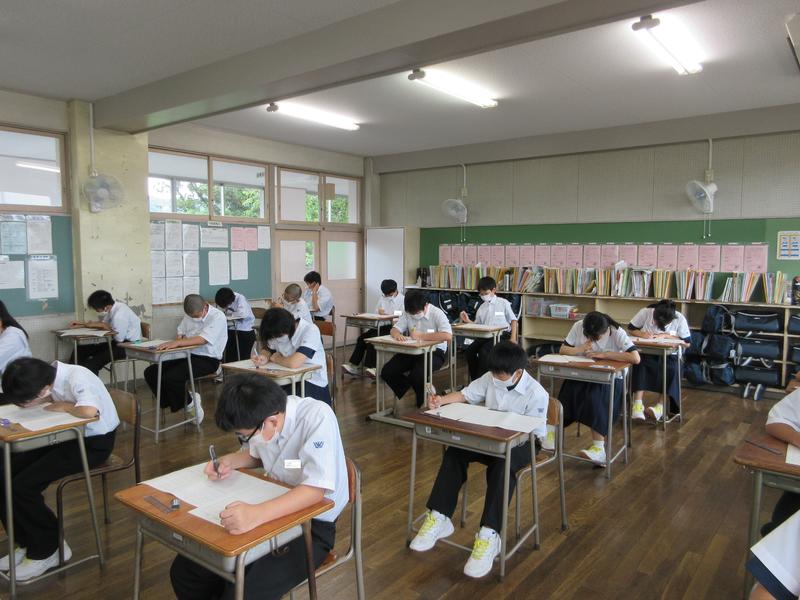

1・2年生は3~5校時に夏休み中の学習の成果を確認する「夏休み課題テスト」を行いました。

夏季休業中の学習会

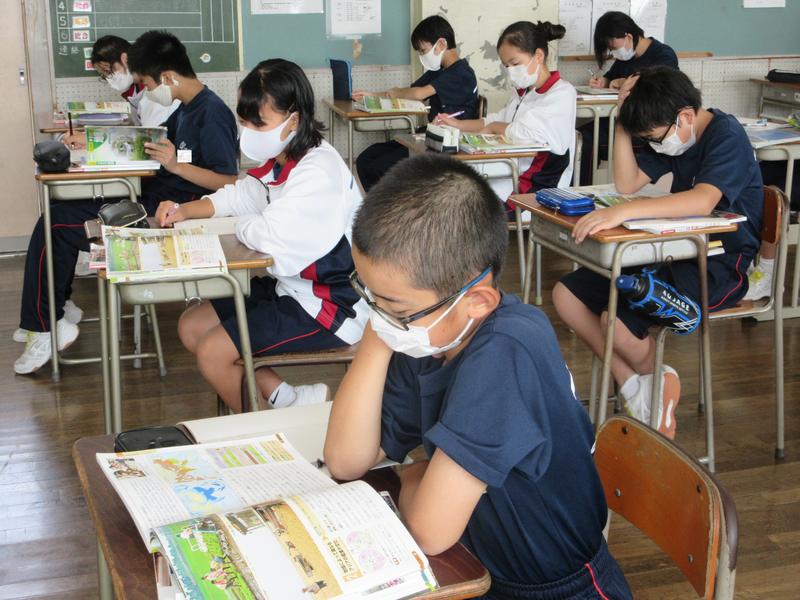

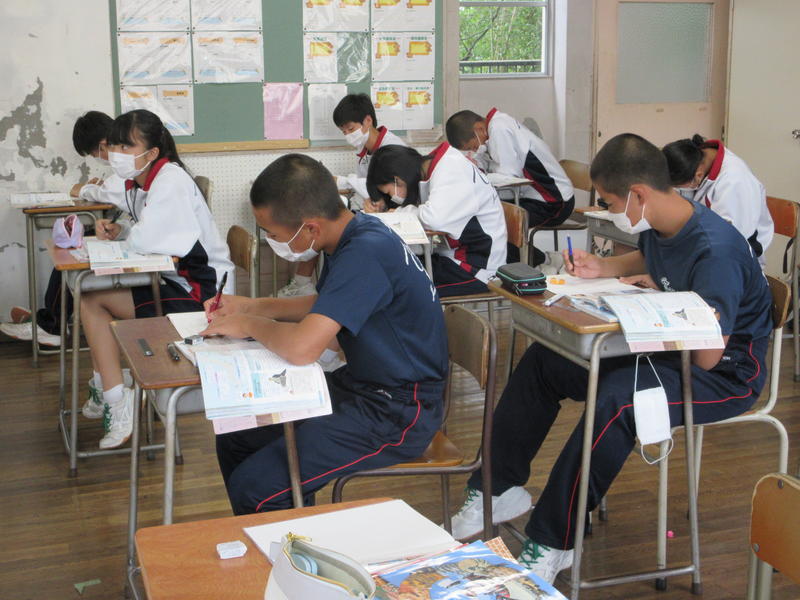

8月17日(月)から21日(金)までの5日間、3年生対象の学習会を開催しています。この学習会は、福島県教育委員会によるサポートティーチャー派遣事業を活用したもので、2人の先生にお越しいただき、数学や理科を中心に学習を進めています。

1・2年生の部活動も再開しました。熱中症対策を十分に取りながら、熱心に取り組んでいます。

1学期が終了しました

「令和2年度 第1学期」が終了しました。保護者の皆様や地域の皆様には、本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、深く感謝申し上げます。おかげさまで、生徒一人一人がコロナウイルス感染拡大防止に努めながら、学習や係活動、部活動などにおいて「今やるべきこと、今だからできること」を考えながら、しっかりと学校生活を送ることができました。1学期最終日の今日も、係活動に責任をもって取り組み、真剣に授業に取り組んでいました。

2学期スタートは8月24日(月)です。元気よく登校している姿を心待ちにしています。

放課後は全教職員で「授業力向上」、「不祥事防止」についての全体協議会を行いました。

授業の様子

1-2の4校時は社会の授業で、「アジアでは、なぜ地域によって異なる農業や文化が発達してきたのか」という学習課題に取り組みました。降水量が多い地域とあまり多くない地域、少ない地域をそれぞれ農業という点で比較しながら、理解を深めました。

2-1の4校時は理科の授業で、「化学変化において、熱はどこからどこへ移動するのだろうか」という学習課題に取り組みました。鉄粉と活性炭、水酸化バリウムと塩化アンモニウムを混ぜたときの温度変化に着目しながら、課題についての考察を行いました。

授業の様子

2-2の3校時は家庭の授業でした。本返し縫いや半返し縫いを意識しながら、ティッシュボックスケースの製作に取り組んでいました。ミシンを上手に使っている生徒もいました。

1-1の4校時は美術の授業でした。「和」をテーマにしたデザインに取り組んでいます。三種類の筆を使い分けながら丁寧に制作していました。

授業の様子

1-1の4校時は英語の授業でした。Unit3のまとめとして、一般動詞の学習を行いました。リスニングテスト形式で、CDの英語を聴いて、問題を解く場面もありました。

1-2の4校時は技術の授業でした。木工の学習で本立て造りを行っています。けがきやのこぎりを使用しての切断に取り組みました。

週のスタートもしっかり学習しています

1-2の4校時は英語の授業でした。同じ発音を使う英単語を見つけ、スペルを正しく書く学習を行いました。既習の英単語以外にも、日頃使われている言葉などを思い浮かべながら発表していました。

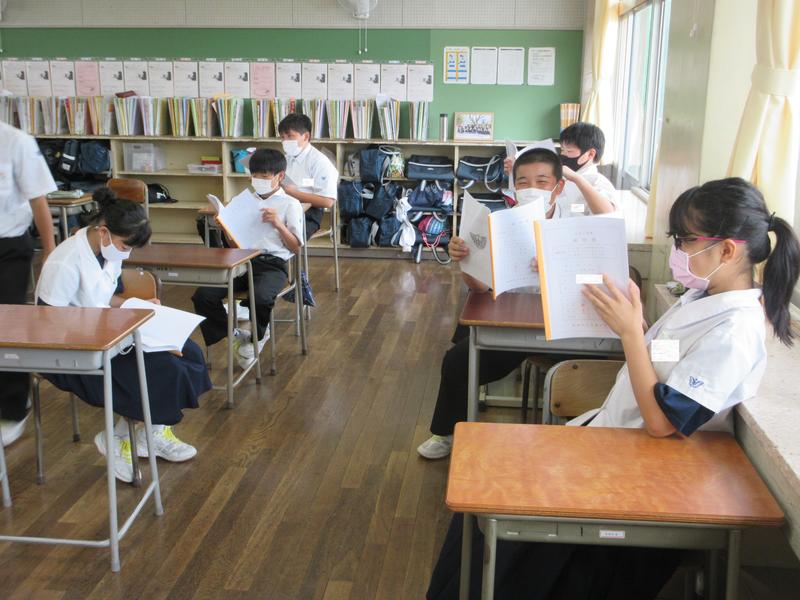

2-1の4校時は国語の授業でした。「短歌を味わう」という単元のまとめを行いました。プリントの答え合わせをしながら、互いに正しい答えを確認する場面もありました。

基礎学力コンテスト(英語)がんばりました

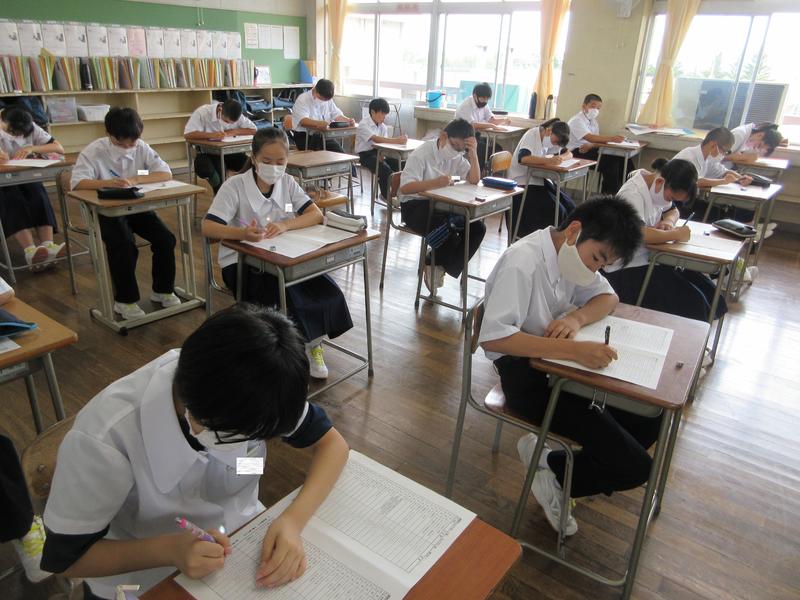

全校生徒で朝自習の時間に、基礎学力コンテスト(英語)に取り組みました。2回のプレテストを経て、学習を積み重ねの成果を発揮しました。

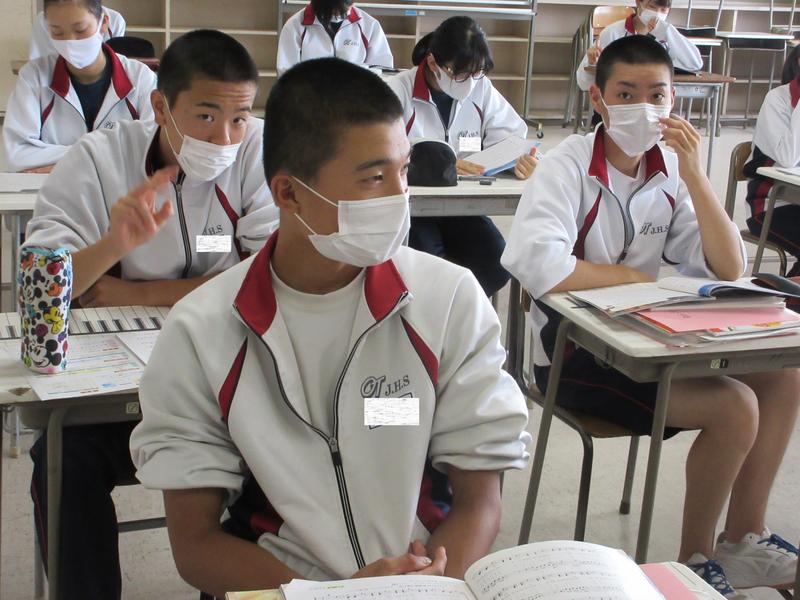

授業の様子

3-1の4校時は音楽の授業で、「帰れソレントへ」を聴きながら、「曲の特徴を生かして歌おう」という学習課題に取り組みました。

3-2の4校時は数学の授業でした。「二次方程式の解き方をまとめよう」という学習課題に取り組みました。

授業の様子

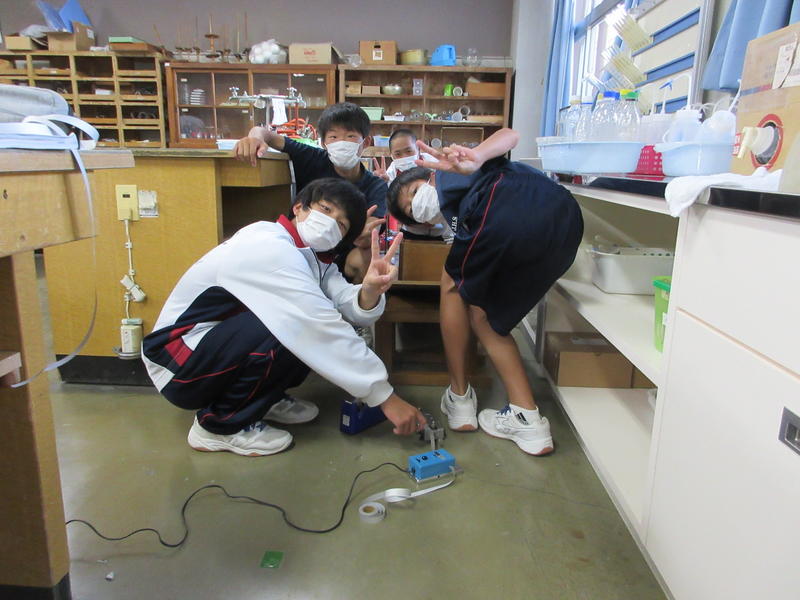

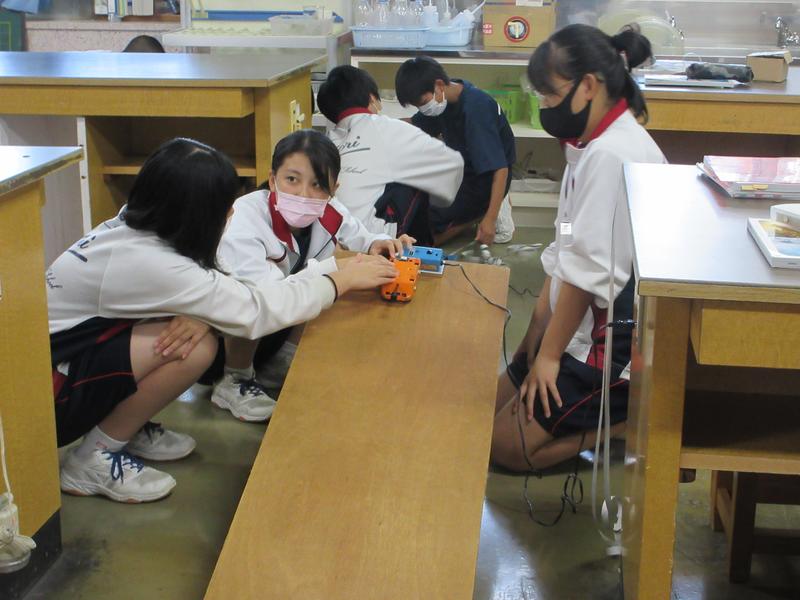

3-1の2校時は理科の授業で、斜面を下る台車の実験結果を基に「速さが変わる運動」について学習しました。学校周辺にある坂道や、スキー場の斜面などもイメージしながら、傾きと速さの関係について理解を深めました。授業の後半には、坂道を上る台車の実験を行い、速さの変化について更に理解を深めました。

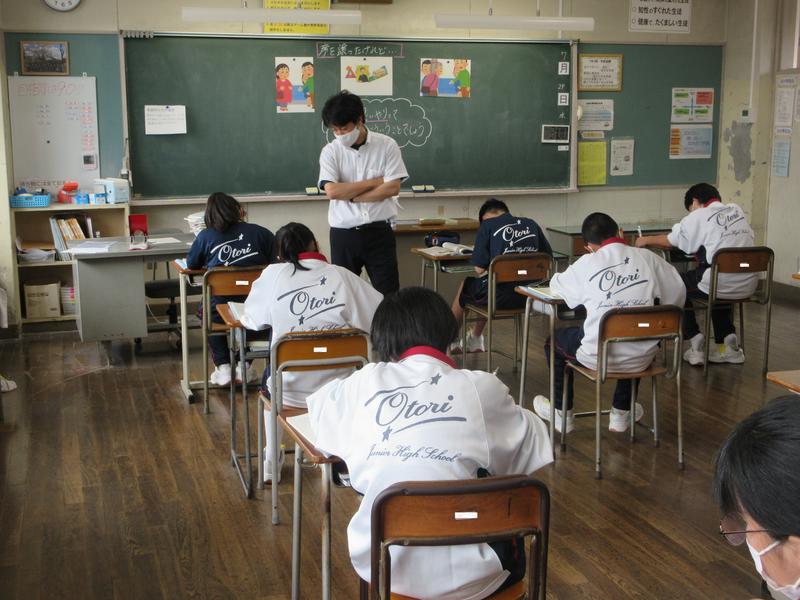

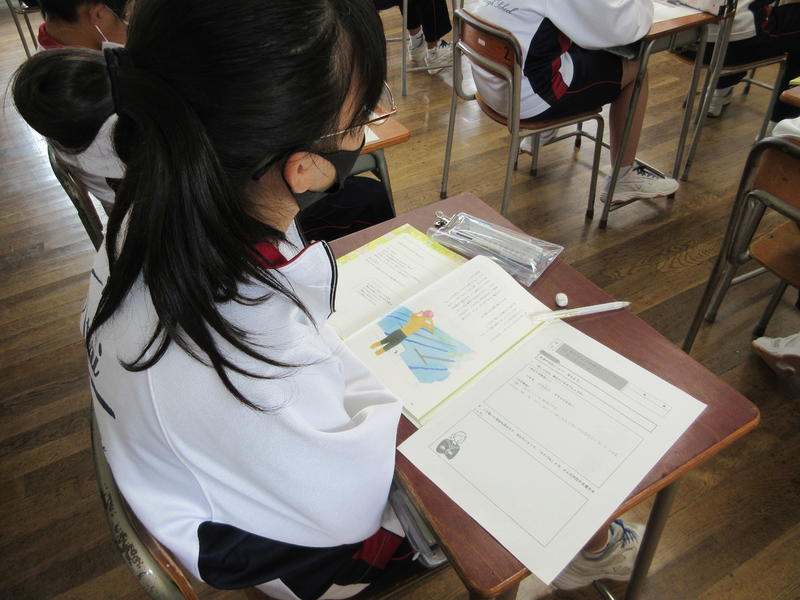

1年生の5校時は道徳の授業でした。1組担任が2組で、2組担任が1組で授業を行いました。

1-2は「私の話を聞いてね」を読んで、「個性や立場の違いを越えて理解し合うためには、大切なことは何だろう」という学習課題に取り組みました。

1-1は「席を譲ったけれど」を読んで、「本当の思いやりって、どういうことでしょう」という学習課題に取り組みました。

基礎学力コンテストに向けて2

今日の朝自習は、7月31日(金)に行われる基礎学力コンテスト(英語)に向けた第2回目のプレテストでした。各学年とも真剣にテストに臨んでいました。

2-2の4校時は社会の授業で、外国船の出現と天保の改革」について学習しました。異国船打払令や大塩の乱など、国外からの危機と国内での危機を比較しながら理解を深めました。

2-1の4校時は国語の授業で、「類義語、対義語」について学習しました。機知=機転などの日頃から学んでいる漢字から、抜群=出色といった難しい漢字まで、一つ一つの意味を考えていました。

授業の様子

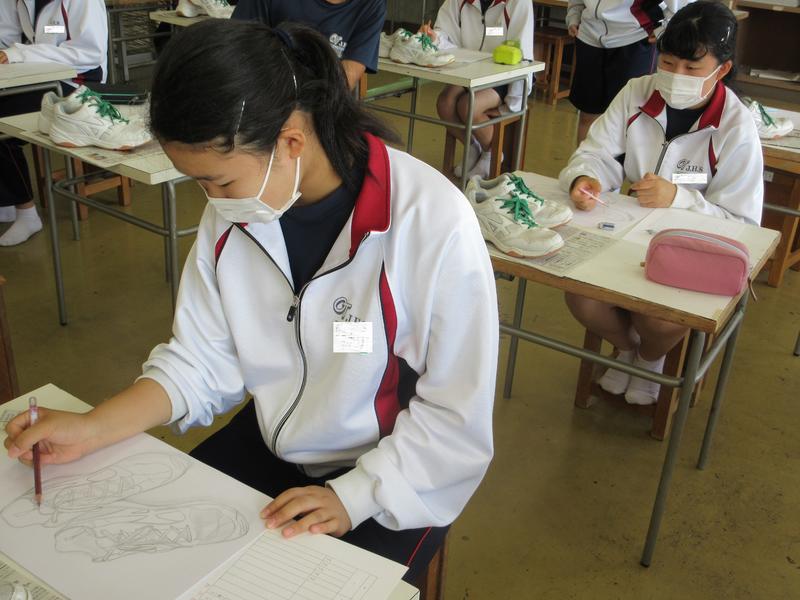

2-2の3校時は美術の授業でした。

2年生は、靴のデッサンに取り組んでいます。靴の立体的な構造を捉えることに苦労していますが、友達同士、意見を交わしながら、楽しく造形活動に取り組んでいます。

3-2の5校時は理科の授業でした。「斜面を下る台車の運動について」という学習課題に取り組みました。実験の結果を基に、課題について深く考えました。

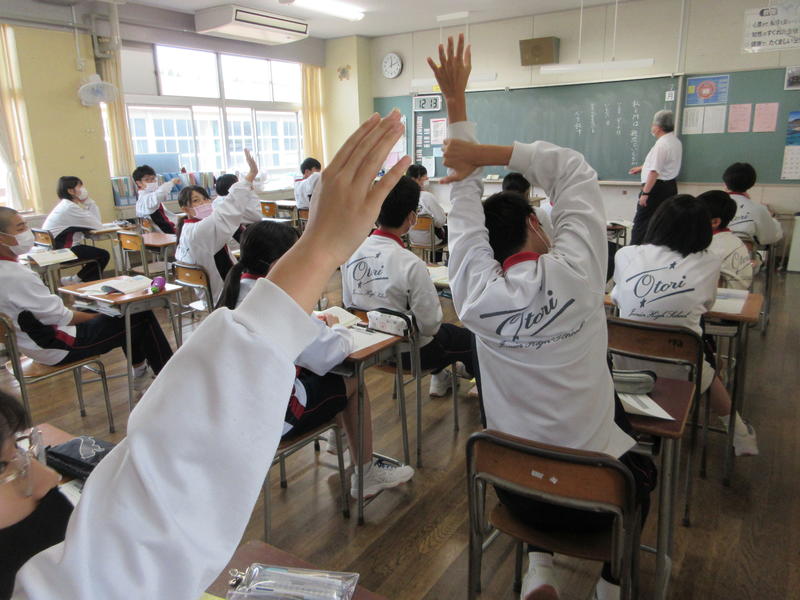

2年生の5校時は両クラスとも道徳の授業でした。

1組は「大人と接するときには、どのようなことに気をつければよいのだろうか」を学習課題として、「人と人との関係づくり」について考えました。日頃の服装や言葉遣いなどから、自己を見つめ考えを深めました。

2組は、元プロ野球選手、黒田博樹さんの「雪に耐えて梅花麗し」を読んで、「挫折や大敗を乗り越え、一つのことを達成するのに大切なことは」について考えました。

基礎学力コンテストに向けて

今日の朝自習は、7月31日(金)に行われる基礎学力コンテスト(英語)に向けた第1回目のプレテストでした。7月15日(水)に範囲票が配付され、今日まで英語の基礎学力の定着に取り組んできました。各学年とも、今までの成果とテスト本番に向けた課題を確認すべく真剣にテストに臨んでいました。第2回目のプレテストは7月27日(月)です。

学校訪問でした

今日の午前中には学校訪問があり、福島市教育委員会教育長様、県北教育事務所主任指導主事様をはじめとする多くの方々に授業の様子を参観していただきました。授業参観終了後には授業の進め方に関する助言をいただきました。この助言を受けて、「わかる・できる授業」を目指し、今まで以上に授業の充実に取り組んで参りたいと思います。

2-1の社会の授業は「乾燥した地域に広がるアラビア半島では、人々はどのように生活しているのでしょうか」という学習課題に取り組みました。

2-2の理科の授業は「化学変化をする時、質量の変化にきまりはあるのだろうか」という学習課題に取り組みました。

道徳の授業

3年生の4校時は両クラスとも道徳の授業でした。

1組では人とのつきあい方を含め、「今すべきこと・やらなければならいこと」について考えました。中学生の頃にさまざまな経験をすることは、自分の成長に大きくつながることを学びました。

2組では「友達の存在」について考えました。友達と親友、親友とは何かを考え、意見交換をしていました。

3年生は、美術の授業で「15歳の心の中」を描いています。今週は友達の作品を鑑賞し合い、感想を述べたり、アドバイスをしたりする時間でした。友達からもらったアドバイスに「なるほど~」という声も聞こえてきました。参考になる画材を探すためにタブレットも使用しました

職業人に聞く会

1・2年生は、5~6校時にキャリア教育の一環で「職業人に聞く会」を実施しました。飯坂町内から、7つの事業所の代表の方においでいただき、仕事の内容やこれまでの経験などについて丁寧に説明していただきました。生徒たちは、それぞれ2つの事業所を選択し、熱心に説明を聞いていました。

ご協力いただきました事業所は、次のとおりです。

◯いちい飯坂店 様 ◯祭屋湯左衛門 様 ◯セブンイレブン飯坂八景店 様

◯飯坂町サポートクラブ 様 ◯佐藤新聞店 様 ◯いいざか幼稚園 様

◯あんざい果樹園 様 (順不同)

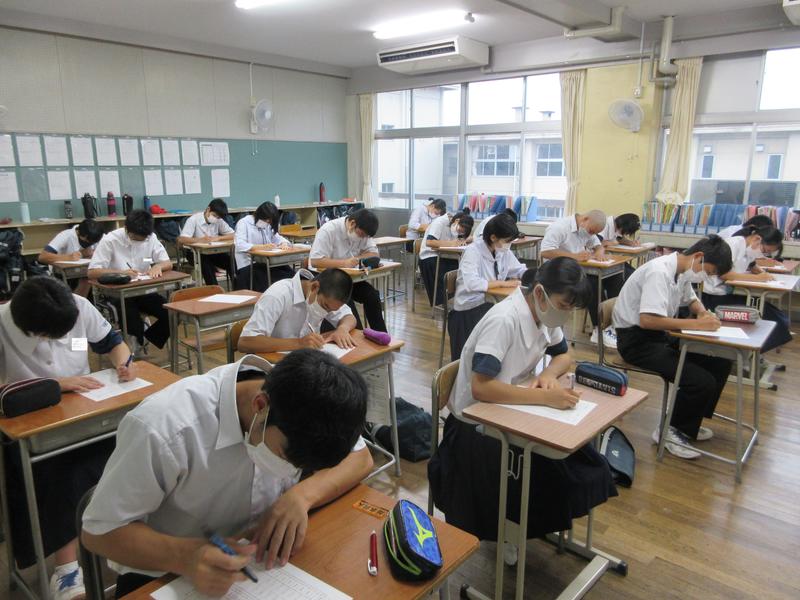

学習の成果を発揮しました

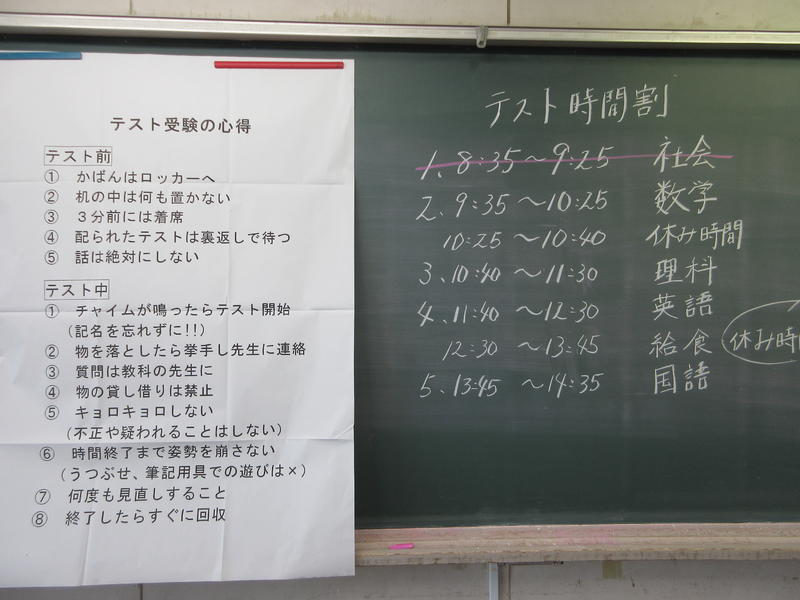

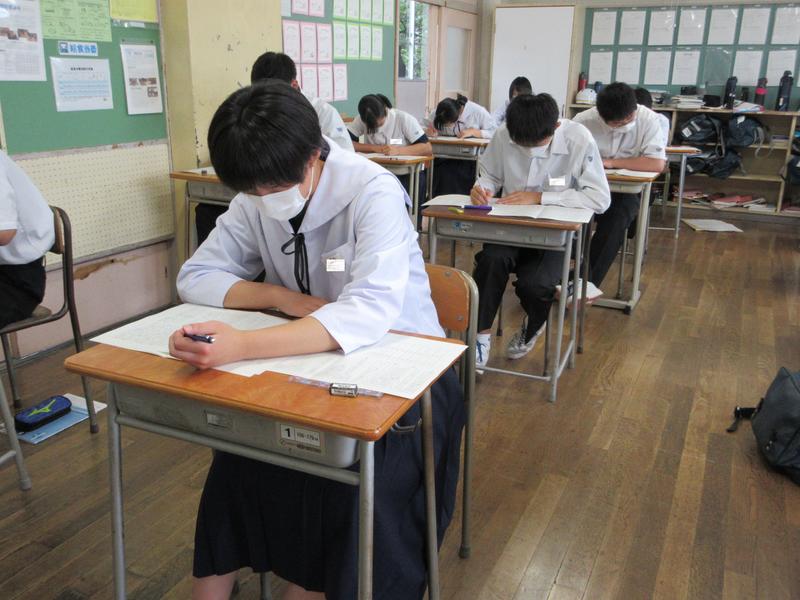

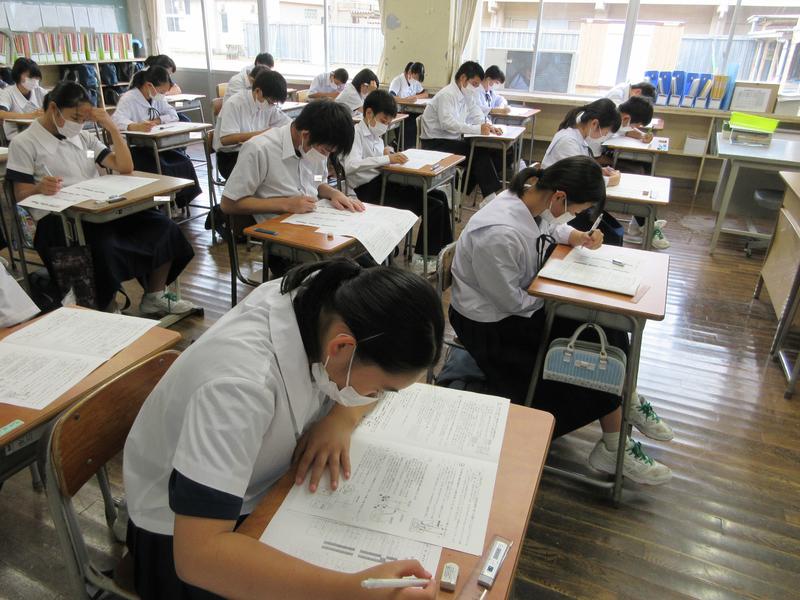

今日は、全学年第1学期期末テストでした。自分で計画したテスト計画表に従い、しっかり学習に取り組んできた成果を発揮していました。休み時間には、次のテストに向けて、最後の確認をしている姿も見られました。

定期テストに向けてがんばっています

1-1の4校時は社会の授業でした。「赤道に近いインドネシアではどのような生活を人々は送っているのか」という学習課題に取り組みました。導入では教科書や資料集の写真を見ながら、服装、食べ物、家の造りの違いにより、世界各地の気候について考えました。その後、地図上の位置、スコール、動植物の種類などから東南アジアを捉え、インドネシアの衣・食・住について理解を深めました。

昼休みの2年生の様子です。両クラスとも明日の定期テストに向けて勉強していました。互いに問題を出し合っている姿も見られました。

真剣に授業に取り組んでいます

2-2の3校時は理科の授業でした。「ものが燃える変化とはどういうものか?」という学習課題に取り組みました。銅やマグネシウムリボンを燃やした後の物質の変化を観察し、「燃える、酸化、燃焼」をキーワードとして金属の酸化について理解を深めました。

3-1の3校時は社会の授業でした。立憲主義についての学習で、立法・行政・司法の三権分立、日本国憲法の三大原理「国民主権、平和主義、基本的人権の尊重」を学びました。また、日本の祝日と関連させながら日本国憲法の公布、施行などについても理解を深めました。

1-2の4校時は英語の授業でした。「英語でいろいろなことを言おう」という学習課題に取り組み、アクセントや発音の仕方に気をつけながら、月や曜日を英語で音読していました。また、授業の後半には、1年生にとって初めての定期テストとなる「第1学期期末テストの答案の書き方」について説明がありました。説明の中には、文字を丁寧に書くことは、社会人になった時にとても大切であるという内容もありました。

1-1の4校時は数学の授業でした。「文字を使って式を作ってみよう」という学習課題に取り組みました。公式のとらえ方、使い方を確認した後、代金を求めるための公式について、文字を使いながら理解を深めました。授業の後半には、学習課題の解決に向けたプリントに熱心に取り組んでいました。

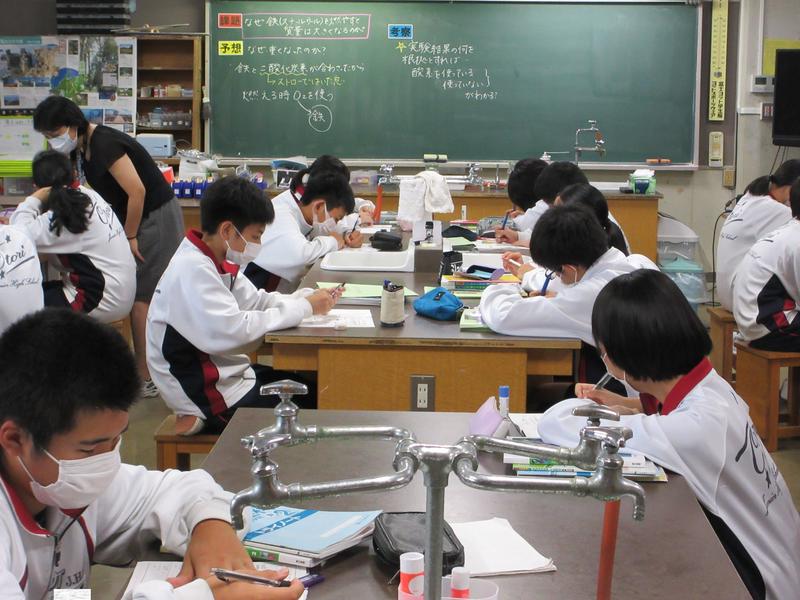

考察することによる深い学び

2-1の4校時は理科の授業でした。「なぜ鉄(スチールウール)を燃やすと質量は大きくなるのか?」という学習課題に取り組みました。実験結果をもとに課題について考察し、グループ協議でそれぞれの考察を発表し、班の意見をまとめていました。

〒960-0201

福島県福島市飯坂町字舘11番地

TEL 024-542-4284

FAX 024-543-0637