日誌

3年生リクエスト献立

〈3年生リクエスト献立〉ごはん 牛乳 とりのから揚げ ハンバーグ ミニゼリー みそ汁

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「から揚げ」です。

皆さんはから揚げと聞いた時、おそらくは鶏肉の料理を想像しますよね?

しかし、から揚げとは鶏肉に限定されたものではなく、野菜や魚に小麦粉をまぶして揚げたり、素揚げにしたものを「から揚げ」と呼ぶのです。つまりから揚げとは、鶏肉の揚げ物ではなく、調理方法の名前と言った方が正しいのかも知れませんね。

そして、日本の代表料理のように思われるから揚げですが、実は日本発祥の料理ではないことを知っていましたか?

元々は中国が発祥の料理で、日本風の味付けといえばしょうゆとみりんを使いますが、中国風ではにんにくをたくさん使って作るそうです。

今日のから揚げは、にんにく・しょうが・しょうゆ・みりん・酒で下味をつけて、でんぷんをまぶして揚げました。中華風と日本風の両方ですね。

本日の給食(おでん)

〈献立〉菜めし 牛乳 おでん からし和え キウィ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「がんもどき」です。

がんもどきは略して「がんも」とも呼ばれています。がんもどきの材料は、水気をしぼった豆腐に、すったヤマイモ、ニンジン、ゴボウ、シイタケ、コンブなどを混ぜ合わせて丸く成型し油で揚げたもので、おでんや煮物に用いられることが多いですね。ちなみに江戸時代の終わりまでは、こんにゃくを油で炒めた料理を「がんもどき」と呼んでいたそうです。

このがんもどきは、もともとは精進料理で肉の代用品として作られたものだそうで、名前の由来については諸説ありますが、もっとも知られているのは鳥の雁の肉に味を似せたとされることから「がんもどき」だそうです。

今日は、おでんに「がんもどき」が入っています。

本日の給食(福島の味)

〈献立〉麦ごはん 牛乳 鶏つくね ひきな炒り 具だくさん汁

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「凍み豆腐」です。

福島市立子山の凍み豆腐の歴史は、300年ほど前、お坊さんが和歌山県高野山から高野豆腐を持ち帰り、土地の気候に合わせた作り方をあみだしたのがはじまりと伝えられています。

豆腐を縦7.5㎝・横8.7㎝・厚さ0.7㎝に切断し、すのこに1枚づつ並べて、野外に設置した棚に置いて天然凍結させます。凍結には-5℃であれば最低3時間、-2℃であれば最低5時間

が必要になります。凍結したら5枚一組1連として稲わらで編み、編み終えた豆腐は、断熱材の入った箱にいれて約30時間熟成させます。

その後、竹竿につるし、軒下や畑などに干して、雨や雪の降る日、風の強い日を除いて約2週間乾燥させます。

とっても手間がかかっているんですね。今日のひきな炒りに凍み豆腐が入っています。

オリンピック・パラリンピック特別献立

今日は、オリンピック・パラリンピック特別献立で、メキシコ料理でした。

〈献立〉パン 牛乳 鶏肉のメキシカンソース かぶのスープ かぼちゃと豆のサラダ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「外国料理を食べて東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を盛り上げよう」です。

今日は、オリンピック・パラリンピック特別献立の日です。外国への理解を深めるため、メキシコ料理を味わいます。

メキシコは北アメリカ大陸の南にあり、にほんの約5倍の広さを持つ国です。メキシコ料理は7000年前から伝わる伝統的な食文化が評価され、ユネスコの世界遺産に登録されています。 メキシコ料理に欠かせない食材といえば、とうもろこし・豆・チレと言われるとうがらしです。日本ではチリと言われています。

今日の献立「鶏肉のメキシカンソース」には、チリソースが使われています。

新入生保護者説明会

本日、新入生保護者説明会が行われました。来年度の準備が始まっています。

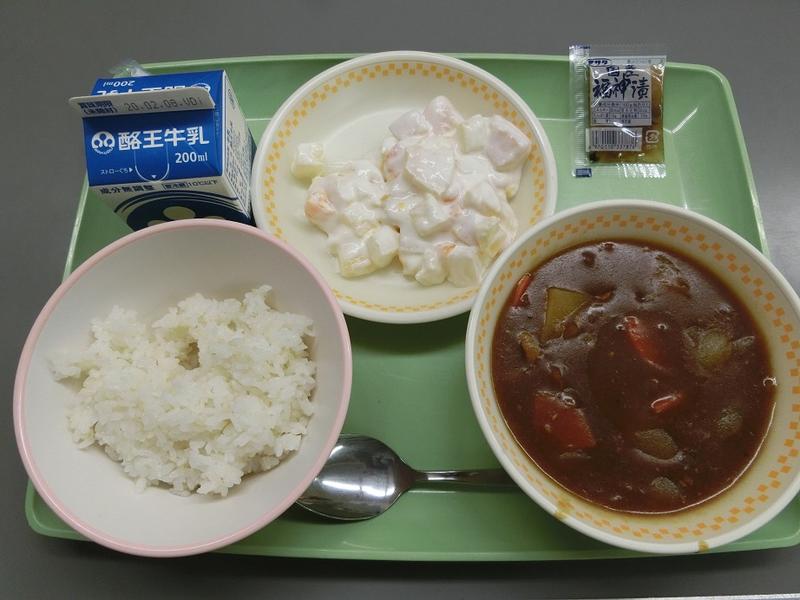

〈献立〉麦ごはん 牛乳 カレーライス ヨーグルトあえ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ヨーグルト」です。

コンビニやスーパーには沢山の種類のヨーグルトがありますね。ヨーグルトの中にある身体に良い乳酸菌、一口に乳酸菌といっても何千種類もあるのです。よく聞く名前からマイナーなものまでそれぞれが体内で活動しています。ヨーグルトの中にある乳酸菌は、乳糖などの糖類を栄養源にして酸を作り出します。人間の体内は酸性に近い状態がもっとも望ましいので、必要な成分と言えます。

強い乳酸菌でも数百億個の中から腸に届くことが出来るのはわずかな量です。どの乳酸菌が多いヨーグルトを食べれば効果が上がるのかは人によって違います。ヨーグルトを食べる習慣のある人はいろいろ試して自分にあった乳酸菌の入っているものを選びましょう。身体の中に入った乳酸菌の多くは生きられず、生きていても数日間で外へ出ていってしまいます。一度に多量に摂取するよりも、毎日少しづつ摂りいれることが理想的です。

今日はブルガリアヨーグルトを使ったヨーグルトあえです。

本日の給食(浅漬け)

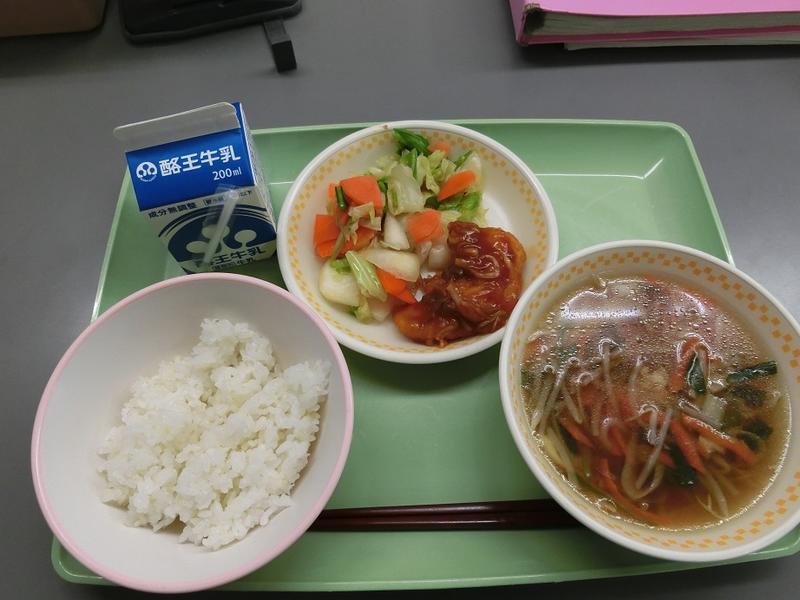

〈献立〉麦ごはん 牛乳 鶏肉のチリソース 浅漬け ワンタンスープ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「浅漬け」です。

浅漬けは漬物と思っている人が多いと思います。おおきなくくりで言うと同じなのですが、浅漬けと漬物は大きな違いがあります。

浅漬けは、きゅうりやなすにんじんなどの野菜を調味料に短時間だけ漬けた漬物をさします。

一方、漬物は発酵をさせるために塩をたくさん使って重しをのせ悪い菌を処理しはん殖しにくい環境を保ち何日間か漬け込んだものです。

浅漬けは、漬物に比べて塩分が低くあっさりとサラダ感覚で食べられます。今日は、キャベツを使った浅漬けです。

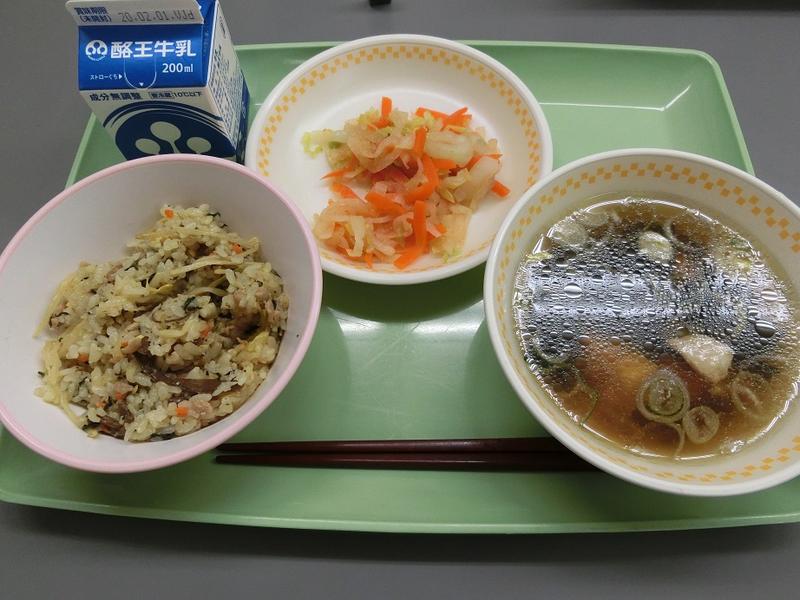

給食週間献立

〈献立〉ごはん 牛乳 ずいきの味噌汁 くるみ和え 鮭の塩焼き りんご

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ずいき」です。

ずいきとは里芋の葉柄(茎)のことで「芋がら」とも言います。利用法は、和え物、煮物、汁の実、酢の物などに使われており、乾燥させたものは、長期間の保存も可能で、熱湯につけるだけでもとに戻ります。そのため、汁の実や煮物といった調理に利用されるケースが多いとされます。

古代の旅人たちは縄のようにひも状にし、腰ひもや荷づくりのひもにして出かけ、食べ物が無くなると、このひも状のずいきを水に戻して煮て食べたそうです。

今日は干しずいきを使った「ずいきの 味噌汁」です。残さずに食べましょう。

本日の給食(食パンの由来は?)

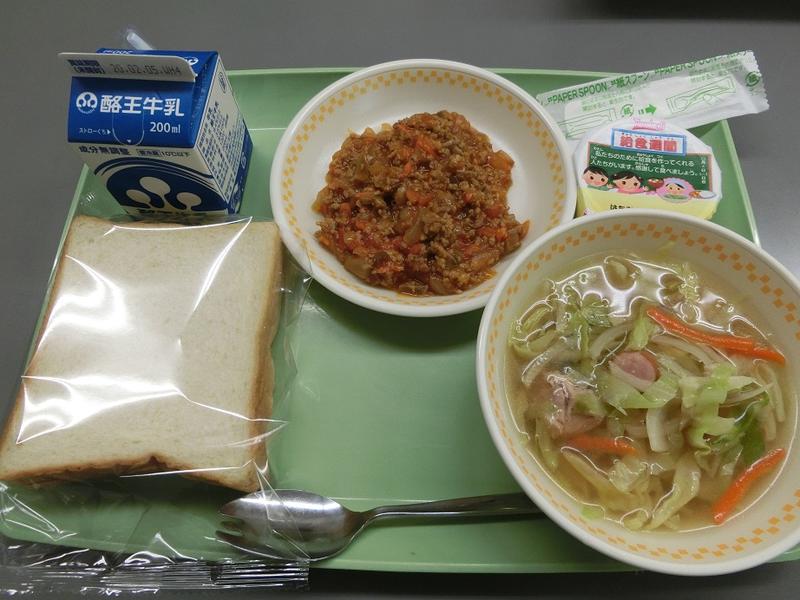

〈献立〉食パン 牛乳 ミートサンド 野菜のコンソメスープ ゼリー

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「食パン」です。

食パンの呼び名の由来は諸説あります。

明治初期に外国人が主食として食べていたことから主食用のパンという意味で食パンと呼ばれるようになった説。

キッチンにあるフライパンと区別するために食パンと呼ぶようになった説。

デッサンの際にパンの白い部分を丸めて消しゴムとして使っていたため、食用と消し具用のパンを区別するために食パンと呼ぶようになった説。

食パンをふんわり膨らませるのは酵母菌の働きで、膨らんだパンの断面を見てみるとポツポツと小さな穴あり、酵母菌が食べた跡だともいわれていたので、酵母菌に食べられたパンで食パンと呼ばれるようになった説。

主食用のパンなので食パンが有力説な気がしますが、みなさんは、どう思いますか?

ロボットコンテスト全国大会

明日から東京で行われる「ロボットコンテスト」全国大会に、本校から4名の生徒が参加してきます。これまでの準備や練習の成果を思う存分発揮してきてほしいと思います。

〈献立〉麦ごはん 牛乳 ビビンバ キムチ和え わかめスープ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ほうれん草」です。

ほうれん草は、西アジア原産で、世界各地に伝播し、アジアで東洋種が、ヨーロッパで西洋種が生まれました。日本へは、東洋種が中国から伝わり、のちに西洋種が導入され、現在は両者の交配種が主流になっています。

ポパイの漫画で「ほうれん草=栄養いっぱい」というイメージを抱く人も多いと思いますが、実際にカロテンの多い緑黄色野菜の中でも栄養価は抜群です。鉄、マグネシウム、マンガン、亜鉛などのミネラル類、ビタミンB6、C、葉酸などを豊富に含み、貧血の予防にも効果があるといわれています。

とくに冬の露地栽培ものは、夏のものと比べ栄養価が高く、甘み も増しておいしくなります。

3年学年末テスト

今日は、3年生にとって中学校で最後の学年末テストでした。卒業まで、約2か月です。残り少ない日々を充実させてほしいと思います。

〈献立〉麦ごはん 牛乳 焼き魚・ほっけ 切干大根の炒め物 豚汁 ぽんかん

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ぽんかん」です。

ぽんかんはインド北部が原産地で、日本へは明治時代に導入されました。1896年明治29年に台湾総督府より鹿児島県に苗木がもたらされたのが最初と言われています。

甘みが強くて酸味は控えめ、果肉はやわらかくて果汁も多く、香りのよい柑橘です。

果皮は手で簡単にむくことができ、じょうのう膜(薄皮)が薄いので袋ごと食べられます。

普通のみかんよりは、種が多いのですが、甘くておいしいので 残さず食べてください。

本日の給食(チーズ焼き)

〈献立〉レーズンパン 牛乳 ポテトとウインナーのチーズ焼き かぶのスープ 和風サラダ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「チーズ」です。

チーズができたのは、むかしむかし、アラビアの商人が果てしなく広がる砂漠を横断する長旅に備え、新しい子羊の胃袋で作った水筒に山羊の乳を入れ、 ラクダの背にくくりつけ旅に出ました。

暑い砂漠を歩き、疲れたので乳でのどを潤そうと水筒をあけました。すると、そこには乳はなく、白い塊と透明な液体になってしまっていました。商人は驚きました。でも、水のない砂漠でかけがえのない食料です。おそるおそる食べてみますとこれがとてもおいしいのです。商人は白い塊を食べ、透明な液体を飲んでのどの渇きをいやしました。

偶然とはいえチーズがこのようにして出来たなんて不思議ですね。

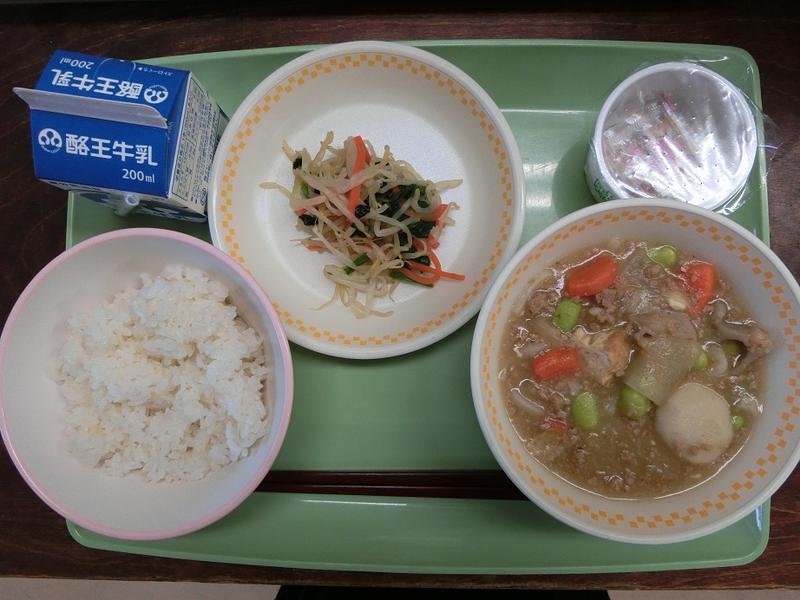

本日の給食(里芋のそぼろ煮)

〈献立〉麦ごはん 牛乳 里芋のそぼろ煮 いそあえ なっとう

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「そぼろ」です。

そぼろとは、牛や豚や鶏のひき肉、魚肉やえびをゆでてほぐしたもの、溶き卵などを、汁気がなくなりパラパラになるまで炒った 食品のことを言います。そのままご飯にのせたり、お寿司やお弁当の材料として使用されます。

また、鶏肉のそぼろをだいこんやかぼちゃの煮物に用いたものはそぼろ煮と呼ばれます。

今日は、鶏ひき肉と里芋をそぼろ煮にしました。納豆も付いているので、やさしい味に仕上げ ました。

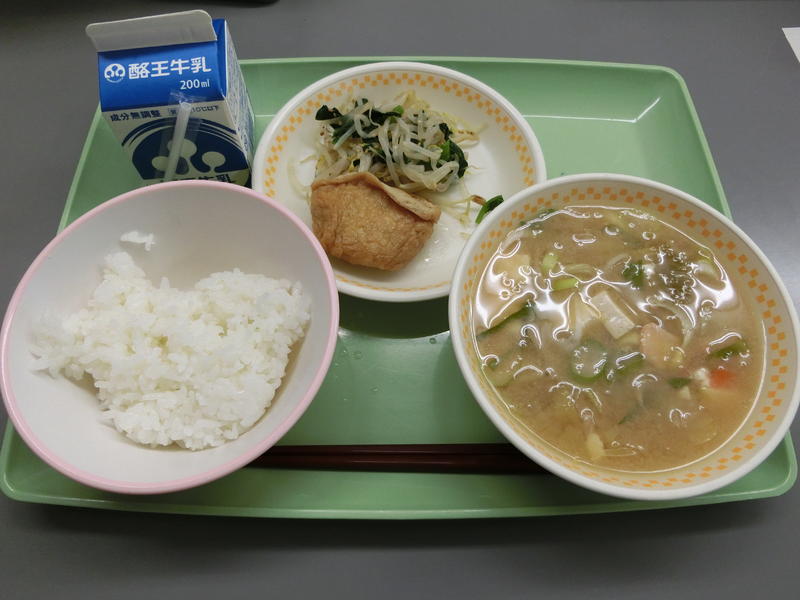

本日の給食(地産地消献立)

〈地産地消献立〉ごはん 牛乳 信田煮 あぶくま汁 おひたし

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「あぶくま汁」です。

先週の金曜日に続き福島市の郷土料理あぶくま汁です。

阿武隈川は、福島・宮城両県を縦貫して流れる239㎞で、昔は梁川町と丸森町近辺で鮭漁が盛んでした。海から川へ遡ると言われる秋鮭は流域の生活文化や食生活に大きな役割を果たしていました。阿武隈川でたくさん鮭がとれて、その鮭と野菜、酒かすなどを入れみそ汁にしたのがあぶくま汁です。

今は、水質が悪くなって鮭もとれなくなりましたが、昔はたくさんとれたのですね。

今日は、あぶくま汁です。

本日の給食(かえり煮干し)

〈献立〉麦ごはん、牛乳、豚肉と野菜のオイスターソース炒め、みそ汁、のりの佃煮

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「煮干し」です。

みなさんは、煮干しというと5㎝くらいの大きなものを想像すると思います。給食で使う煮干しは、かえり煮干しといって、2.5㎝ほどの小さいものです。大きなものと比べると、だしの濃さや風味はあっさりとしていてそのまま食べてもくせが強くありません。

吾妻中では、だしを取る前に煮干しを釜でからいりして、魚臭さを消し、香ばしさを出しています。

今日は、かえり煮干しを使った「みそ汁」です。煮干しも残さずに食べましょう。

本日の給食(七草すいとん)

〈献立〉ごはん、牛乳、にしんの甘露煮、おひたし、七草すいとん

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「七草」です。

七草と言えば、「セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ」のことですね。

この七草の種類は時代や土地によって異なり、七草がもっと多くなったり、少ない場合もあったそうですが、いつの時代もどんな土地でも、年頭にあたって豊年を祈願し、「今年も家族みんなが元気で暮らせますように」と願いながら七草粥を作りました。

この七草粥は、正月疲れが出はじめた胃腸の回復にはちょうどよい食べものです。また、あっさりと仕上げたお粥は、少し濃い味のおせち料理がつづいたあとで、とても新鮮な味わいです。

今日は、給食なのでお粥ではなく「七草すいとん」にしました。

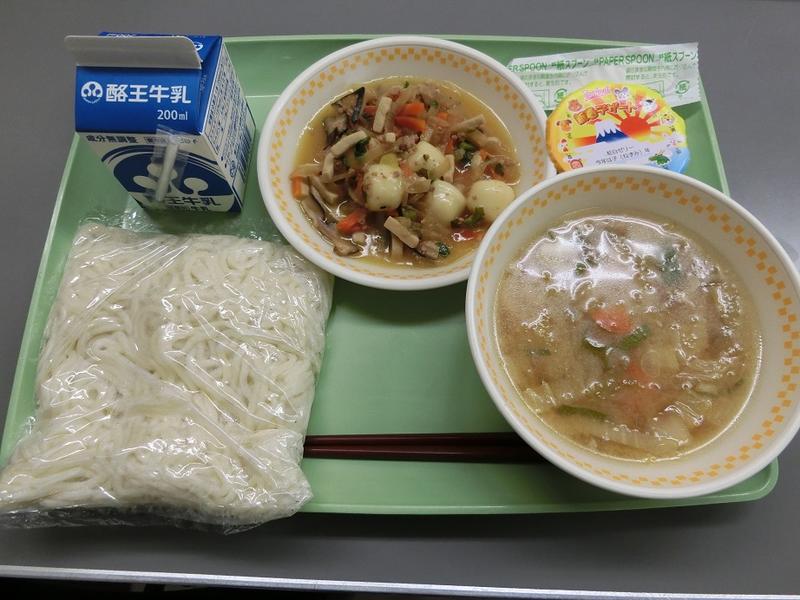

3学期のスタート

本日より、3学期が始まりました。あいにくの雨模様でしたが、元気に登校し、始業式を行うことができました。校長先生からは、「夢は口に出して言うことで『叶う』」というお話がありました。令和2年も、夢に向かって努力する吾妻中生の姿が見られることを楽しみにしています。今年も、どうぞよろしくお願いいたします。

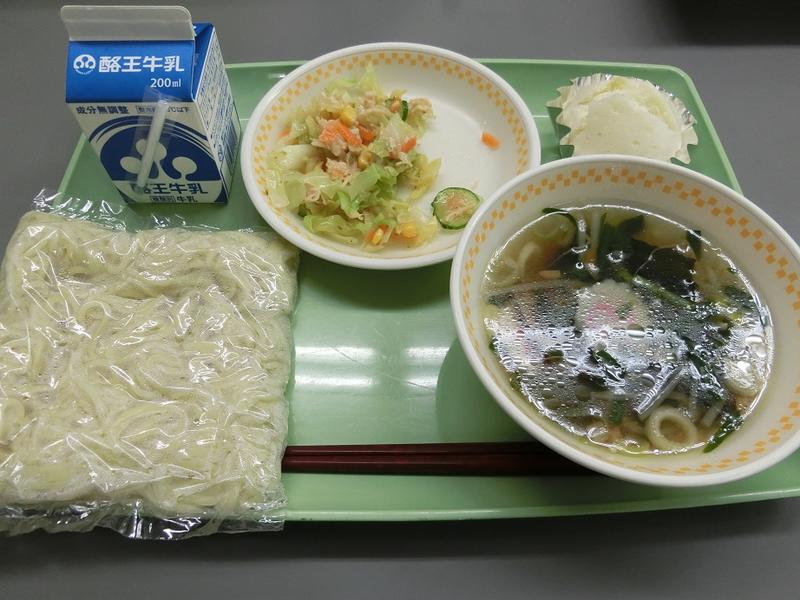

〈献立〉ソフトめん、牛乳、引き菜もち、紅白ゼリー

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「引き菜もち」です。

引き菜もちは、福島の郷土料理です。 だいこんやにんじんをせん切りにして炒めた「引き菜炒り」に

立子山の凍み豆腐ともちを入れたのが「引き菜もち」です。

だいこんとおもちを一緒食べることには、よい効能と言い伝えがあります。おもちを食べるときにだいこんを食べると胸焼けがしないと言われています。この「胸焼け」を「棟(家)焼け」にかけて、火事にならないようにという願いをこめながら、昔の人はお正月に「引き菜もち」を食べたそうです。

充実の2学期

本日は、2学期の終業式でした。各学年の代表生徒が「2学期の反省と冬休みの豊富」を発表しました。素晴らしい発表で、2学期を締めくくることができました。有意義な冬休みになることを期待します。

〈献立〉ごはん 牛乳 ハヤシライス クリスマスサラダ クリスマスケーキ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「クリスマスケーキ」です。

世界のクリスマスでは、日本のクリスマスケーキのイメージとはちょっと違った甘いものを食べる習慣があります。イギリスのクリスマスプディング、ドイツのシュトーレン、イタリアのパネトーネ、アメリカのツリーや星をかたどったクッキー、フランスのブッシュドノエルなど、クリスマスは万国共通ですが、国によってさまざまな歴史や習慣があるようです。

今日は、チョコのロールケーキにラフランスのムースケーキをのせた吾妻中オリジナルの「タワーケーキ」です。二学期最後の給食を味わって食べてください。

三学期は、1月8日から給食があります。

もみの木ハンバーグ

〈献立〉麦ごはん 牛乳 モミの木ハンバーグ みそ汁 中華サラダ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「モミの木」です。

クリスマスツリーにモミの木が使われるのには理由があります。

諸説ありますが、昔のヨーロッパの冬はとても寒く外にも出られない状況が続くことが多かったそうです。当時は医学も発達していませんし、薬もない時代で、植物の持っている力が自然治癒力を高め、健康維持や疲労回復に役立つということが分かったのです。そこで冬の間も葉が落ちないモミの木に目をつけたそうです。モミの木は常緑樹で冬の間も葉が落ちることなく緑を保つため、強い生命力の象徴とされています。また、学名を「アビエス」といいラテン語で「永遠の命」という意味があります。

クリスマスツリーには「永遠に枯れない命」という意味が込められているのでモミの木が使われていたのですね。

クリスマスには少し早いのですが、今日はモミの木の形をしたハンバーグです。

インフルエンザにご注意

先週後半から、本校でもインフルエンザに罹患した生徒が出始めました。これからの季節は、特に流行が心配されますので、十分な睡眠、栄養をとって、元気に冬を乗り切りたいですね。

〈献立〉麦ごはん 牛乳 ふりかけ 豚肉と大根のみそ煮 塩昆布あえ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「昆布」です。

昆布は「よろこぶ」に語が繋がるとして、縁起の良い食べ物とされています。奈良時代、「続日本書紀」には、朝廷に貴重な食材として献納されたことが記載されています。

現在でも、昆布はお正月にはお鏡の飾りのひとつとして、鏡餅の下に敷いたり、おせち料理の中に使われ、また、結納品のひとつとしても、取り交わされます。

このように昆布は、祝事、祭礼、お供え物としておめでたい席などに、欠かせないものとなっています。

もちろん、日本料理にはかかせない食材で、給食でも「お吸い物」や「うどんの汁」の出汁に使っておいしく仕上げています。

今日は、昆布で作られた塩昆布を使い「塩昆布和え」にしました。

今日の給食(12月17日)

〈献立〉黒パン 牛乳 白いミートボールシチュー キャベツのサラダ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ミートボール」です。

みなさんは、ミートボールとハンバーグの違いをしっていますか?

挽き肉につなぎと調味料を入れて混ぜる、ここまでは同じなのですが、小判型に成型してフライパンやオーブンで焼いたものがハンバーグ、丸く成型して揚げたり、煮込んだりするものがミートボールと呼ばれています。

日本で言えば、肉団子なのですが、混ぜ込む調味料や味付けの方法によって呼び名が変わってきます。

今日は、チキンのミートボールをホワイトソースで煮込んでシチューに仕上げました。ミートボールもシチューも人気のあるメニューだと思います。

本日の給食(12月16日)

〈献立〉麦ごはん 牛乳 味付けのり 白身魚とナッツの炒め物 わかめスープ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ナッツ」です。

皆さんは「ナッツを食べるとニキビが出る!」という話を聞いたことはありませんか?

多くのナッツは高エネルギー・高蛋白質・高脂質な食べ物です。ナッツ一粒は、およそ半分が油で出来ています。油が多い食べ物の食べ過ぎは、肌荒れやニキビの原因となるといわれていますが、この場合は揚げ物やスナック菓子に含まれ「体にとってよくない油」のことで、油を多く含むナッツを食べることは肌荒れに繋がると言われるようになりました。

しかしナッツは「体にとって必要な油」、いわゆる良質な油を多く含んでいます。それだけでなく、お肌の代謝を高めると言われているビタミンやミネラルが豊富に含まれています。

今日は、カシューナッツを使った炒め物です。

栄養たっぷり「りんご」

〈献立〉麦ごはん 牛乳 豚肉と厚揚げの炒め物 根菜汁 りんご

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「りんご」です。

福島は全国で第五位のりんごの生産地です。とってもおいしい、もぎたてのりんごが食べること出来ますね。

吾妻地区にも沢山のりんご畑があって、おいしいりんごをいつも食べている人も多いと思いますが、りんごの皮は硬くてたべるのが苦手という人も多いと思います。

りんごの皮、皮の近くの部分には、果肉部分以上に食物繊維やビタミンCなどの栄養素がつまっています。家庭では、皮をむいて食べることの方が多いと思います。学校では、みなさんの分の皮をむいて提供するのは難しいので、給食の時間は、栄養たっぷりの皮ごと食べてくださいね。

数学の日

本日は、「数学の日」で、放課後に全校生が数学の問題に取り組みました。先生に質問したり、友達同士で教え合ったりしながら、熱心に行いました。

〈献立〉きつねうどん 牛乳 いそあえ 大学いも

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「大学いも」です。

大学いもの命名の由来はいくつかあります。大正から昭和にかけて学生街の大学生が好んで食べていたからという説や、昭和初期に学生が学費を作るために比較的安価な食材で作れる大学いもを売っていたからという説、または、ある大学の前にふかし芋屋があってそのお店で売られていたのが今の大学いもによく似たお芋で、大学生に人気があったからという説などがあります。

今日は、甘くて美味しい大学いもです。

今日の給食(12/10)

〈献立〉ナン 牛乳 カレーペースト 野菜スープ オレンジ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ナン」です。

インドカレーにはナンがつきものですよね。ところがインドではナンは庶民の間ではあまり食べられてはいないのです。インドにナンが全くないということではなく街のレストランや路面店で売られているのですが、ナンの主原料の精製した小麦粉は一般家庭では贅沢品です。発祥は北インドの宮廷料理で、もともとは富裕層の食べ物でした。しかも、ナンを焼くには大きなタンドール窯と多くの燃料が必要なので一般に窯を買えるような家庭は少なく、窯の置き場所がないため自宅でナンを焼いているインド人は基本的にはいないのです。

実際は、全粒粉のフライパンで焼いてできるチャパティという食べ物が主流でナンと同じようにカレーや総菜を巻いて食べます。ナンがインドでは贅沢品だったとは意外でしたね。

大人気「きんぴらごはん」

本日は、「かみかみきんぴらごはん」でした。いつもは、ご飯が残ってしまうことが多いのですが、今日は、ほとんど残りませんでした。近隣の学校では、インフルエンザが流行してきました。しっかり食べて、みんなで元気に冬休みを迎えたいと思います。

〈献立〉かみかみきんぴらごはん 牛乳 みそ汁 笹かま おひたし

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「笹かま」です。

かまぼこは日本人が発明した独特の食品として世界に誇れるものです。初期の竹輪風かまぼこに次いで、板かまぼこ、細工かまぼこなども作られ、現在では全国各地で港々の魚を使った独自のかまぼこが多種多彩に作られています。

三陸沖に一大漁場をもつ仙台は古くから鯛や平目や鮭が豊富に取れました。明治の初め、平目の大漁が続きその利用と保存のためすり身にして手のひらでたたき笹の葉の形に焼いたのが、笹かまぼこのルーツと言われています。

今日は笹かまを蒸して、焼き立ての風味に近づけてみました。

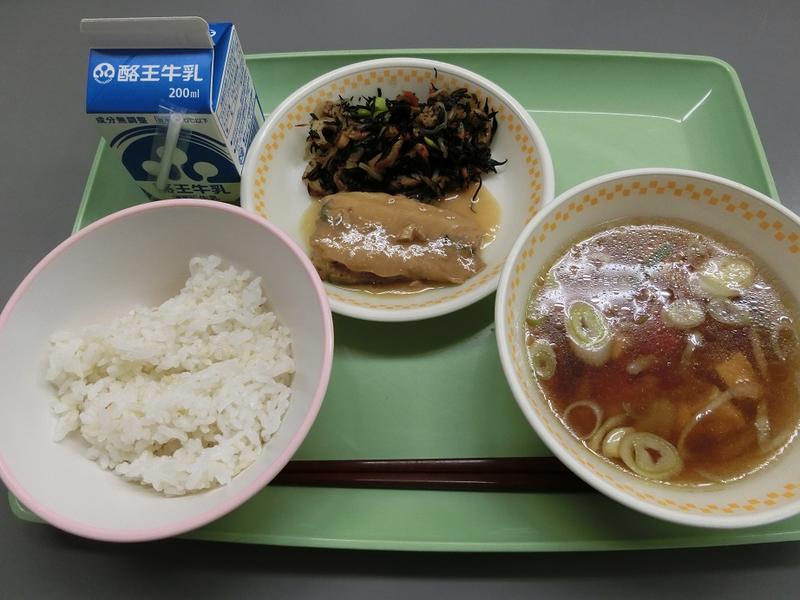

あったか「けんちん汁」

今日の吾妻地区は、冷たい雨の降る寒い一日でしたが、給食の温かい「けんちん汁」を食べて、元気に過ごしました。

〈献立〉麦ごはん、牛乳、さばのみそ煮、ひじきのいそ煮、けんちん汁

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ちくわ」です。

当初、竹輪はすりつぶした魚肉を棒に塗りつけて焼いたものが植物の「蒲の穂」に似ているかことから、「蒲鉾」と呼ばれていました。この「蒲鉾」がはじめて文献に現れるのは平安時代で、祝宴にかまぼこが出されたことも記載されており、すでにこの頃にはかまぼこが食べられていたことがわかります。

室町から桃山時代の頃になると、現在「か まぼこ」と呼ばれている板付きのものが作られるようになり、そちらが「かまぼこ」と呼ばれるようになりました。

そのために、それまでかまぼこと呼ばれていた竹輪は、串を抜いて輪切りにした切り口が、竹の輪の形に似ていることから「ちくわかまぼこ」と呼ばれるようになり、略して「竹輪」と呼ばれるようになったそうです。

薬物乱用防止教室

本日、2年生で「薬物乱用防止教室」が行われました。薬物乱用の恐ろしさ、誘われないような自分になることの大切さについて、薬剤師さんからお話をいただきました。

〈献立〉麦ごはん、牛乳、肉じゃが、つぼ漬け、大根サラダ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「さきいか」です。

「いか」は魚介類の中で加工品として消費される比率が50%と高いことで知られています。比較的新しい加工食品の代表が、さきいか、いかくん、いか天などのいかおつまみ類です。

さきいかは、するめいいかの胴体を軽くゆでて調味した後、乾燥させて焼いて引き伸ばし、細く裂いてさらに調味したものです。

お酒のおつまみに最適な「さきいか」ですが、今日は「大根サラダ」に入っています。

本日の給食

〈献立〉パン、牛乳、鶏肉のガーリック焼き、パンプキンサラダ、コンソメスープ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「きゅうり」です。

きゅうりは、90%以上が水分なのですが、ミネラルをバランスよく含み、特にカリウムは利尿作用が高く体内の余分な塩分を調整してむくみを予防します。また、きゅうり独特の青臭さのもとであるピラジンには、血液をサラサラにする効果があり、脳梗塞や心筋梗塞を予防する効果も期待できます。

きゅうりは上のヘタ付近の部分に、苦み成分であり抗がん作用のあるククルビタシンが多く含まれるので、ヘタを切り落とすときは、ギリギリでの部分で切るようにしましょう。

成分のほとんどが水分なので、時間が経って蒸発すると味も食感も極端に落ちるので、新鮮なうちに食べましょう。

今日は、パンプキンサラダにきゅうりがはいっています。

集中して取り組みました!

本日は、1・2年生が計算コンテスト、3年生が実力テストでした。今までの学習の成果を発揮しようと、真剣に取り組んでいました。

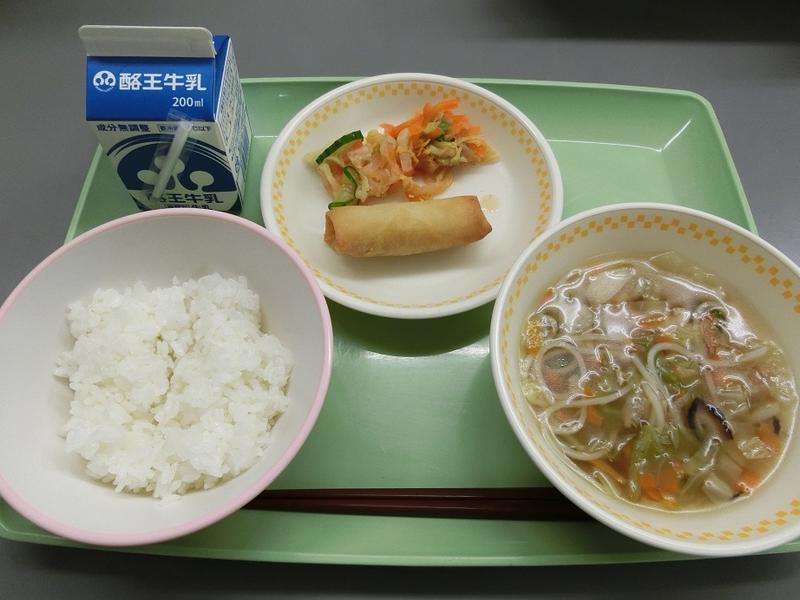

〈献立〉ごはん、牛乳、春巻き、キムチ和え、米粉めんスープ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは、「米粉めん」です。

米粉めんの米粉とは、その名の通りお米を粉末にした食材です。米の新しい食べ方として、ここ数年急速に脚光を浴びています。

米粉といえば和菓子の原材料、とされてきましたが、製粉技術の進歩により、パンやケーキ、さらにはめん類など、こんなところにまで、というところまで幅広く利用され、独自のもちもちとした食感が人気を呼んでおり、その可能性は広がり続けています。

ちなみに、日本国内では主食用米の需要が年々減少し、耕作放棄地などが問題になっている中、米粉の需要が増えれば、日本の水田 が活用されるとともに、食料安定供給の確保にもつながると期待されています。

今日は、米粉を使った「米粉めんスープ」です。

熊本みかんを給食で

今年も熊本JAさんから「みかん」をいただきました。給食でおいしくいただきました。

〈献立〉ごはん、牛乳、白菜とじゃがいもの味噌汁、炒り豆腐、じゃことくるみの甘辛煮

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「豆腐」です。

豆腐は、今ではアメリカやヨーロッパで使われるようになってきました。

豆腐が欧米で広く使われるようになってきた理由は、健康食品として注目を浴びたからです。特にアメリカでは、以前から肉の食べ過ぎによる生活習慣病が多かったため、その対策として食生活の改善が必要だと言われるようになり、日本食ブームが巻き起こりました。

はじめの頃は、主に菜食主義者や環境問題に興味を持つ人たちの間で、豆腐が食べられていました。しかし、アメリカ人の健康に対する意識が高まるにつれて、健康にいい食材としての豆腐の存在が知られるようになり、次第に需要が伸びたそうです。

今日は、「豆腐」を使った「炒り豆腐」です。

あったか「ポトフ」

〈献立〉パン、牛乳、手作りりんごジャム、ポトフ、ごまねーずサラダ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ポトフ」です。

皆さんは、ポトフという料理を知っていますか? ポトフとは、フランスの代表的な家庭料理で、野菜や肉を塩味で長時間煮込んだ物です。ちなみに、直訳すると「火にかけた鍋」という意味です。

このポトフの魅力は、じっくり煮込むとお肉もとても柔らかくなり、また、スープには野菜からのうまみが出ていておいしくなります。それに、簡単に作れるのも魅力のひとつです。

ポトフに入れる食材としては、じゃがいもやにんじん、たまねぎ、かぶなど、様々な種類があります。また、鶏肉などのお肉も一緒に入れるのが一般的ですが、鶏肉に限らず牛肉やソーセージを入れても美味しく食べられます。 そういう意味では、ポトフは簡単、手軽に作れるだけでなく応用がきく料理といえます。

今日の給食

〈献立〉きのこごはん、牛乳、いかとブロッコリーの炒め物、すまし汁

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「きのこ」です。

きのこ類は、自然志向・健康志向の高まりとともに食べる機会が増えてきています。きのこ類の成分は、水分・たんぱく質・繊維質・無機質・ビタミン類などから組成されています。

きのこには、骨粗鬆症の予防効果、ダイエット効果、便秘予防、コレステロール低下、抗腫瘍効果など沢山の効用があります。

今日は、椎茸、舞茸、しめじが入ったきのこごはんです。

おいしい和食

〈献立〉ごはん、牛乳、納豆、炒り鶏、里芋のみそ汁

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「納豆」です。

納豆は、アミノ酸バランスに優れ、ごはんとの相性が実によいのが特徴です。米に少ないアミノ酸を納豆がもち、納豆に少ないアミノ酸を米がもっていることから、お互いの欠点を補い合って、理想的なアミノ酸バランスがもたらされるのです。

そんな優れた栄養価をもつ納豆も、商品として販売されるようになったのは江戸時代の中期になってからで、「ナット、ナット、ナットー」というかけ声で売り歩く納豆売りが登場したのも、この時代だそうです。

炊き立てのご飯に熱い味噌汁、お新香、そして納豆という朝食の定番パターンも、どうやら江戸時代にルーツがあるようです。

「雪うさぎ」現る

今年も、吾妻山に「雪うさぎ」がやってきました。吾妻中からの「雪うさぎ」は、とても大きく見えます。冬の準備は大丈夫でしょうか。

〈献立〉ごはん、牛乳、おろしハンバーグ、ボイル野菜、卵スープ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ハンバーグ」です。

ハンバーグの起源は、ドイツのハンブルクで労働者向けの食事として流行したタルタルステーキとされています。タルタルステーキは、13世紀頃にヨーロッパに攻め込んだタタール人の生肉料理を原型としているそうです。タタール人は硬い肉を細かくきざむことで、食べやすいものに調理していたんですね。

その後、18世紀から20世紀前半にかけて移住したドイツ系移民によってアメリカにもたらされ、「ハンブルク風ステーキ」と呼ばれるようになりました。

日本では、特に子供たちに好まれることもあって、学校給食の 人気メニューです。

3年生個人写真撮影

本日、3年生の卒業アルバムの写真撮影が行われました。卒業に向けての準備が進んでいます。

〈献立〉塩ラーメン、牛乳、チキンサラダ、手作り蒸しパン

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「蒸しパン」です。

蒸しパンは、パンという名前がついていますが、お菓子の仲間にはいります。 パンはイースト菌や酵母菌などを使って膨らませて焼きますが、蒸しパンは、重曹やベーキングパウダーを使って蒸し器でふかして膨らませます。

最近ではホットケーキミックスを使って電子レンジで加熱する手軽に時間短縮して作る方法が考案されています。

今日は給食室で、蒸しパンの生地とかぼちゃをアルミカップにいれて蒸しました。

かぼちゃで若返り

〈献立〉パン、牛乳、かぼちゃのミートグラタン、ブロッコリー添え、コンソメスープ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「かぼちゃ」です。

かぼちゃは、緑黄色野菜の代表格です。カロリーが高く、ビタミンやミネラルが豊富で、栄養価の高い野菜です。別名「若返りのビタミン」とも呼ばれているビタミンE、皮膚や粘膜・眼を保護するβ-カロテン(ビタミンA)などが含まれています。食物繊維も多く、お通じを良くしたり、血圧の急激な上昇を防ぐ働きがあります。

特にかぼちゃの皮には、β-カロテンが豊富に含まれているので、皮ごと調理するのがおすすめです。

今日は、栄養たっぷりのかぼちゃのミートグラタンです。

あったかおでん

〈献立〉菜めし、牛乳、おでん、からし和え、みかん

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「おでん」です。

おでんのルーツは、ずばり「田楽」。そう、「おでん」の「でん」は「お田楽」の「でん」なのです。その「田楽(焼)」とは豆腐に味噌をつけて焼いて食べたのが始まりです。

田楽焼の名は、古くから伝わる農耕儀礼にまつわる芸能の一種で、田楽法師が高足と呼ばれるものに乗って飛びはねる姿と、豆腐に一本串を刺して立てた形が似ていることからといわれています。

当初は味噌田楽が一般的だったようですが、江戸時代中期以降、豆腐の代わりにこんにゃくを用いるようになったようです。そして、江戸時代末期の江戸で、だしと一緒に煮込むことが始まりました。明治以降は、具材も次第にバラエティに富むようになり、たれも味 噌のかわりに辛子を用いるようになっていったようです。

2学期期末テスト

今日は、2学期期末テストでした。どの学年の生徒も、みんな真剣にテストに臨んでいました。3年生は、受験に向けて、さらに意欲を高める、1・2年生も2学期のふり返りをする、大切な日となりました。

〈献立〉ごはん、牛乳、鶏肉のりんごソースかけ、ごましょうゆあえ、かきたま汁

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「たまご」です。

たまごには、たんぱく質やカルシウム、鉄分など、ビタミンCを除くほぼすべての栄養素が含まれています。

また、人の体内で作ることができない8種類の必須アミノ酸をバランス良く含んでいる、すばらしい食品です。特に、たまごのたんぱく質は非常に良質で、たんぱく質の栄養価を表す基準では、最も優れた食品とされています。

但し、コレステロールの上がりやすい人やアレルギーの人、高脂血症の人は摂り過ぎに注意が必要なので気をつけましょう。

今日は「かきたま汁」です。

きれいな虹が

午前中は冷たい雨が降っていましたが、お昼ごろ、きれいな虹が出ました。生徒たちも、廊下の窓から虹を眺めていました。

〈献立〉麦ごはん、牛乳、メンチカツ、パックソース、ごまあえ、だいこんとえのきのみそ汁

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「メンチカツ」です。

メンチカツはひき肉(ミンチ)を使った料理ですが、なぜミンチカツと呼ばないのでしょうか?

諸説ありますが、明治時代中期に、メンチカツの考案者が名前を決める際、西洋人に聞いたところ英語でのひき肉・ミンストミートを、なぜか聞き間違えてメンチミートとなってしまい、そのままメンチカツと呼ばれるようになったそうです。しかし関西では、ミンチカツと呼ぶほうが一般的だそうです。

メンチカツは、豚肉と牛肉のひき肉を使いますが、関西では牛肉食文化が根強く牛肉100%のひき肉を使ったアレンジをかけることになり、メンチカツとは、別の料理であることを示そうと本来の英語の発音に近い「ミンチ」という呼び方を採用し「ミンチカツ」と呼ぶようになったそうです。

今日は、豚・牛ひき肉のメンチカツです。

避難訓練

今年度2回目の避難訓練が行われました。スムーズに避難をし、学級の代表生徒が消火器を使っての消火訓練を行いました。

〈献立〉麦ごはん、牛乳、里芋のそぼろ煮、わさびドレッシングサラダ、ふりかけ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「わさび」です。

お寿司やお刺身には、つきもののわさびですが、実はわさびには大腸菌やサルモネラ菌、O-157などの食中毒の原因となる菌の働きを抑制する効果があります。

わさびがお寿司や刺身に必ずと言っていいほどセットで登場するのは単に薬味としてだけではなくこうした効果もあってのことと言うことですね。

また、わさびにはこの他にも抗虫作用・防カビ効果・下痢止め美容効果・効がん作用・デトックス効果など様々な効果があるそうです。

今日は、わさびを使ったドレッシングサラダです。

充実の一日

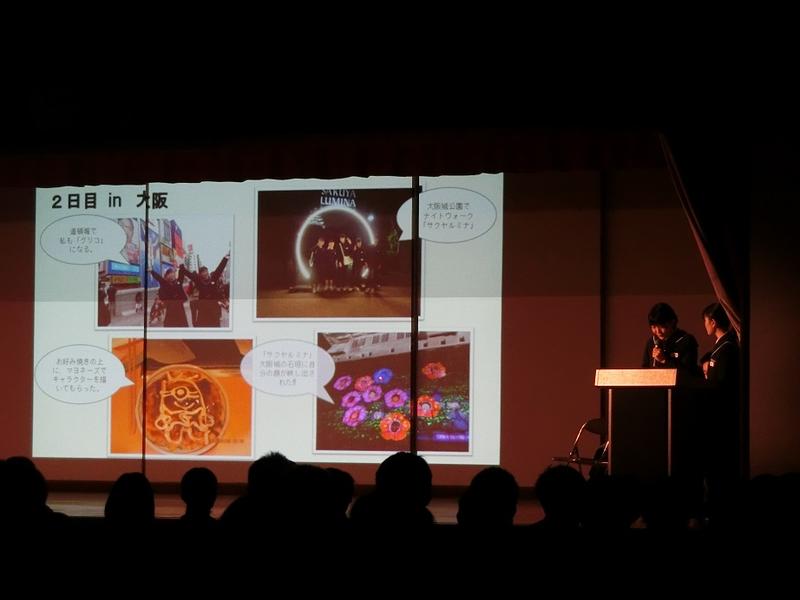

本日行われた市総合文化祭には、本校から3年1組が参加してきました。審査の先生からの講評では、伸びやかな歌声が心地よく響き見事な合唱だったとの高評価をいただきました。吾妻中の代表として、堂々とした発表でした。

また、午後からは、3年生は入試説明会、卒業アルバムの写真撮影、2年生は修学旅行に向けての学年集会、1年生は高校調べと、卒業や来年度に向けての活動がありました。

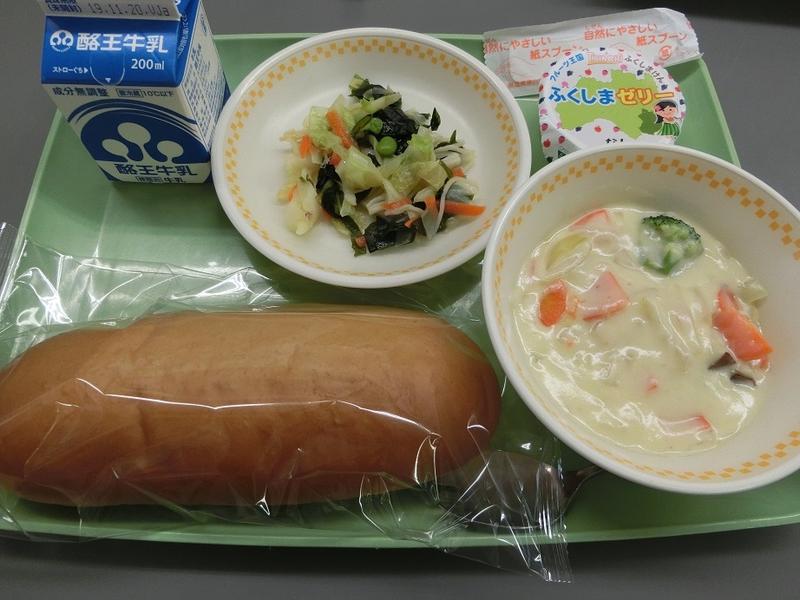

〈献立〉黒パン、牛乳、さつまいものシチュー、海藻サラダ、福島市産なしゼリー

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「さつまいも」です。

さつまいもは、中央アメリカを原産地とし、紀元前から栽培されていたことがわかっています。コロンブスがヨーロッパに伝え、日本では江戸時代に栽培が始まりました。やせた土地でも育つので、飢饉の際に多くの人々を救いました。

主成分はでんぷんで、加熱すると一部が糖質にかわり甘みがまします。しかしカロリーは米や小麦の3分の1程度と低くビタミンCや食物繊維がたっぷり含まれているので、体の外も内もきれいにしてくれるうれしい野菜です。

今日は、おいしい「さつまいも」をシチューにしました。

本日の給食

〈献立〉わかめごはん、牛乳、いかナゲット、ブロッコリーソテー、のっぺい汁

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ブロッコリー」です。

ブロッコリーは、アブラナ科の緑黄色野菜で、花を食用とするキャベツの一種がイタリアで品種改良されて現在の姿になったとされています。和名は芽花野菜(めはなやさい)、緑花野菜(みどりはなやさい)

といいます。

キャベツが異変したのが、ブロッコリーとは意外ですね。ブロッコリーが更に変化したものが白いカリフラワーだそうです。ブロッコリーは給食でよく使いますが、カリフラワーは年に何度か温野菜サラダで使います。

今日は、ブロッコリーソテーです。

本日の給食

〈献立〉ごはん、牛乳、さばの竜田揚げ、ひじきのいそ煮、だいこんのみそ汁

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ごぼう」です。

ごぼうは、ユーラシア大陸北部原産で、平安時代に中国から薬草として渡来してといわれています。独特の香りや歯ごたえをもち、古くから親しまれていますが、日本以外で食べている国はほとんどないようです。

ごぼうの主成分は炭水化物で、その大部分が食物繊維です。これらごぼうに含まれる食物繊維は、消化吸収されずにお腹の中を通過するため、胃や腸をきれいに掃除し大腸ガンの予防になり、 同時に悪玉の腸内細菌の繁殖を防いでくれます。また、水溶性食物繊維は、コレステロール値の低下に有効です。

今日はいそ煮にごぼうが入っています。

本日の給食

〈献立〉チャーハン、牛乳、ほうれん草のピリ辛あえ、中華スープ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ねぎ」です。

ねぎの原産地は、中国西部、中央アジア北部、バイカル地方とされています。中国では2000年以上前から栽培されていて、ヨーロッパには16世紀に、アメリカには19世紀に伝わりました。

日本への渡来は、朝鮮半島を経由して8世紀とされ、奈良時代の木簡や日本書紀にも、ねぎの表記があり、古くから食用にされてきた野菜です。

このねぎは、土を寄せて日光をさえぎり白くした葉鞘部を食べる白ねぎ(根深ねぎ)と、緑の葉を利用する青ねぎ(葉ねぎ)に大きく分けることができます。昔から白ねぎは関東で消費が多く、青ねぎは関西で多く食べられていましたが、現在では全国で2種類のねぎが食べられるようになってきました。

今日は「ねぎ」の入った 「炒飯」です。

本日の給食

〈献立〉ソフトめん、牛乳、肉うどん、すき昆布ともやしのサラダ、みかん

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ソフトめん」です。

ソフトめんは、コシのないうどんの一種と思っている人がほとんどだと思いますが、実はうどんではないのです。

うどんの主原料は中力粉や薄力粉なのですが、ソフトめんは強力粉でつくられています。この強力粉もただの強力粉ではなく、学校給食用強力粉といって、ビタミンB1やビタミンB2を栄養素として加えているのです。

この強力粉で作られたソフトめんの正式名称は「ソフトスパゲティ式めん」といいます。給食で食べる日に、40分ほどの時間をかけて蒸気殺菌をする手間がかかるため、月に2回のお楽しみですね。

令和の思い出を君に

本日は、「秋華祭」でした。生徒たちの素敵な姿がたくさん見られた、思い出に残る文化祭になりました。

明日「秋華祭」です

今日は、「秋華祭」前日です。午後は、最終の準備や確認を行っています。校内の展示も完成しました。明日の発表が楽しみです。保護者の皆さまのご来校をお待ちしています。

〈献立〉ごはん、牛乳、焼き鮭、野菜きんぴら、白菜のみそ汁

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「きんぴら」です。

給食にも度々登場してみなさんもよく知っているきんぴらですが、きんぴらとはなんでしょうか?

きんぴらとは素材の名前ではなく、調理方法を指しています。主に根菜である、ごぼう・にんじん・れんこんなどを醬油と砂糖を加えて甘辛く炒めたものをきんぴらと呼びます。

その由来は、坂田金時の息子である坂田金平の人名だと言われています。坂田金時とは日本昔話で有名な金太郎の本名なのです。

ごぼうは昔から精がつく食べ物とされていて、きんぴらごぼうは精がつくという食べ物のイメージと、シャキシャキで歯ごたえがあるイメージが、力持ちでたくましい印象のある金太郎のイメージとかさなったのでしょう。でもどうして金太郎ではなく息子の金平が由来なんでしょうね?

ちょっとした雑学でした。今日はちくわも入ったきんぴらです。

素敵な歌声が響いています

明後日の「秋華祭 合唱コンクール」に向けて、各学級でクラス合唱の練習をしています。だんだんと仕上がってきており、校内には素敵な歌声が響いています。本番の発表が楽しみです。

〈献立〉ごはん、牛乳、鶏肉のレモンソース、にらのおひたし、けんちん汁

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「もやし」です。

もやしは植物性タンパク質の豊富な豆が発芽したものなので、豆の栄養的特徴を備えています。他の野菜に比べても多量のタンパク質を含み、ビタミンC、アスパラギン酸、カルシウム、鉄分、食物繊維、ミネラル、ビタミンB1など、生命に欠かせない養分が豊富に含まれています。

また、豆の時は消化が悪いのに、もやしになると胃腸にやさしい食べものに変わるので、「長寿の秘薬」として常食されている地域もあるそうです。しかも年間を通して安定した低価格で、おひたし・炒め物・汁物にと万能食材です。

今日はもやしも入った「にらのおひたし」です。

懐かしい「りっちゃんサラダ」

〈献立〉きのこカレー、牛乳、りっちゃんサラダ、ミニトマト

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「りっちゃんサラダ」です。

りっちゃんサラダと言えば、小学校の授業で習った「サラダでげんき」ですよね。りっちゃんが病気になったお母さんのためにおいしいサラダを作ってあげる話です。皆さんちゃんと覚えていますか。

りっちゃんがサラダを作っていると、動物たちが次々とりっちゃんの家を訪れます。猫はかつおぶしを、犬はハムを、すずめはゆでとう もろこしを、ありは砂糖を、おまわりさんを乗せた馬はにんじんを入れたほうがいいとアドバイスします。北極からは白熊の電報が届き、昆布を入れるように言われます。最後にはぞうが飛行機に乗って登場し、油と塩と酢をかけて仕上げてくれました。

お母さんは、りっちゃんの作ったサラダを食 べてたちまち元気になったと言う話でしたね。覚えていましたか?

今日は、「サラダでげんき」「りっちゃんサラダ」です。小学校の時のことを思い出しながら味わって食べましょう。

お掃除も熱心に

今週土曜日に迫った「秋華祭」に向けて、校舎内外の清掃にも力が入っています。古い校舎ですが、ぴかぴかに掃除して、お客さまをお迎えする準備をしています。

〈献立〉切り目入りコッペパン、牛乳、粉ふきいも、ツナサンド、きゃべつとあさりのスープ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ピクルス」です。

ピクルスは欧米に古くからある、酢を使った野菜の保存食で、いわば西洋の漬物です。ピクルスには醗酵によって作るものと、醗酵させずに酢やワインのような保存性のある液に漬けたものとの2種類に分かれます。醗酵させたピクルスは、乳酸醗酵をさせ酸味をのせるのですが、日本の醗酵漬物との違いは、酸味がかなり強いことです。

日本ではピクルスと言えばきゅうりと言うイメージがありますが、ピクルスはポピュラーなきゅうりだけではなく、ほとんどの野菜がピクルスになります。また日本の漬物と異なる点は、漬け汁にさまざまな香辛料を使う点で、ローリエ、シナモン、タイム、などたくさんの香辛料がもちいられます。

今日はツナサンドにきゅうりのピクルスを使っています。