2020年7月の記事一覧

部活動引退セレモニーは本日実施します。

「部活動引退セレモニー」は本日、校庭にて13時45分より実施します。

実施の様子は、本HPでもご紹介する予定です。

駅伝部の練習始まる。

特設駅伝部の練習が始まりました。

9月の大会へ向けて、練習を重ねていきます。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

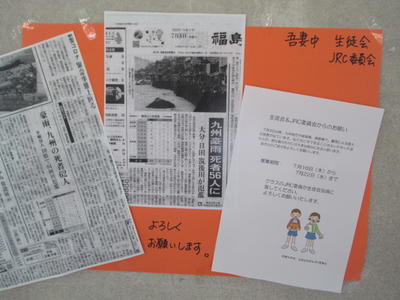

豪雨災害への募金活動

生徒会本部とJRC委員会が中心となって、7月の九州や岐阜、長野の豪雨災害対する募金活動を行っています。

朝の時間や昼の時間に教室で行っています。

写真は、昼休みに職員室や事務室を回った時の様子です。

授業の様子から

1年生の理科では、「気体の性質について調べよう」という学習課題で学習を進めていました。

酸素や二酸化炭素を発生させて、その性質について実験をして調べていました。

本日の給食(七穀ごはん)

献立(七穀ごはん)(牛 乳)(焼き魚)(ひじきのいそ煮)(大根とえのきのみそ汁)(ピー チコンポート)

ひとくちメモ 今日のひとくちメモは「七穀米」です。

縄文時代には、すでに「あわ」「ひえ」「大麦」などの雑穀が日本で栽培されていたといわれ、稲作の前には雑穀栽培がされていたと推定されています。

その後も米も作られてはいましたが、今のように完全に白米が 主食となったのは昭和20年頃で、それまでは十分に食べられるほどの米の生産量はなく、米に混ぜたり雑穀のみであったりと、日本人の主食を支えていたのが雑穀でした。

江戸時代などは、米は年貢として納めるもので高級品であり、農民は雑穀を食べるというのが普通でした。米が食べられないため仕方なしに食べていた雑穀ですが、栄養価の面では白米をはるかにしのぐほどです。今ほど食材が豊富ではなかった時代、日本人の健康を支えてきたのが雑穀ともいえます。

今日は七種類の雑穀が入った七穀ごはんです。とても体にいいものです。

授業の様子から

2年の数学の授業では、一次関数とグラフについて学習していました。

学力向上サポート支援の先生が入るTT(チーム・ティーチング)の授業でした。

授業後に、福島市教委の菅野主任指導主事に授業についてのご指導をいただきました。「とても落ち着いて学習に取り組んでいることが伝わってきました」との2年生の学習の姿勢に対するお褒めの言葉もいただきました。

本日の給食(牛まぶしごはん)

献立(牛まぶしごはん)(牛 乳)(からしあえ)(根菜汁)

ひとくちメモ 今日のひとくちメモは「土用丑の日」です。

土用とは、季節の変わり目の立夏・立秋・立冬・立春の各直前約18日間のことをさします。

1年間に4回あるということになりますね。

昔の暦は、日にちを十二支で数えていたので土用の期間に訪れる 丑の日を土用丑の日と言います。

土用丑の日は季節の変わり目にあたるため「食べて元気をつけよう」ということで栄養価の高いうなぎが定番ですが、うなぎ以外でも、丑の日の「う」のつく食べ物がよいとされます。うどん・うり・うめぼし・うま(馬肉)・うし(牛肉)などの栄養価が高いものや食欲がなくても食べやすいものですね。

今日はスタミナ献立で牛まぶしごはんです。しっかり食べてスタミナをつけましょう。

チャーリー先生離任式

ALTのチャーリー先生がイングランドに帰ることになり離任式を行いました。

放送でチャーリー先生にごあいさつをいただき、生徒代表の丹治さんがお別れのことばを述べました。

全校生が北校舎から見守る中、中庭を挟んで、南校舎のチャーリー先生に生徒代表の佐々木さんが記念品を贈呈しました。そして、北校舎2階の応援団からエールを送りました。生徒会役員や応援団、そして全校生徒のおかげで、とても温かな式になりました。

部活動引退セレモニーの延期について

7月17日(金)に予定しておりました「部活動引退セレモニー」を、雨天によるグランドコンディション不良が予想されるため延期とし、次の日程で行います。

7月20日(月)13:45~

※ 10月末まで体育館耐震工事のため、体育館で全校生が集まる行事が実施できません。校庭で実施予定であるため、天候により実施の可否が左右されます。ご理解とご協力をお願いいたします。

美術部の作品から

美術室前の掲示板に美術部の作品が展示されています。

美術の授業前や給食準備のときに美術室前を通る全校生徒が足をとめて興味を持って見ています。

漢字コンテストへ向けて

定期テストが終了したばかりですが、7月21日(火)には漢字コンテストがあります。

朝の時間を使って、漢字コンテストへ向けた取り組みが始まっています。

雨の日の部活動

雨の日も部活動頑張っています。

体育館の部活動や文化部は普段通りです。

屋外の部活動も廊下でできるメニューを工夫したり、ミーティングを行ったりしています。

本日の給食(かじきカツ)

献立(パ ン)(牛 乳)(かじきカツ)(コーンサラダ)(もずくスープ)(ミニトマト)

ひとくちメモ 今日のひとくちメモは「地産地消」です。

地域で得られる農産物や水産物をその地で消費することを、地産地消といいます。

地元で栽培される野菜、捕れる魚介、飼育される肉類、古くから伝わる郷土料理、みそや焼酎といった特産品など、旬の風味と栄養価値を見直して健康維持及び食文化の伝承につなげようとする働きです。

今日のかじきカツは、いわき海星高校の生徒さんが航海実習でとったカジキマグロを使ったカツです。味わって食べましょう。

1年生の応援練習

3年生の引退セレモニーへ向けて、1年生が応援の練習をしていました。

1年生の応援団員が中心となって、1年生全体に教えていました。

大変頼もしい1年学年の集団でした。

本日の給食(豚肉の生姜焼き)

献立(麦ごはん)(牛 乳)(豚肉の生姜焼き)(おひたし)(わかめとじゃがいものみそ汁)

ひとくちメモ 今日のひとくちメモは「しょうが」です。

生姜は、インドを中心にした熱帯アジア原産で、日本には3世紀前に渡来したのではないかと推定されています。江戸時代には食用として一般的に使われるだけでなく、体を温める成分が含まれていることから薬用としても利用されたといわれ、血行を良くする作用、発汗により熱を下げる作用、咳を静める作用があり、昔から人々の役にたってきました。

また、すぐれた殺菌力があり、食中毒予防や胃液の分泌を活発にして食欲を促す作用もあります。

食べる部分は地下茎のごつごつした節のように肥大したかたまりで、強い香りと独特の辛みが特徴です。

冷奴の薬味や豚肉のショウガ焼き、寿司の口直しの「がり」など、独特の香りが料理に欠かせない風味を作り出します。

今日は、豚肉の生姜焼きです。

定期テストの返却

先週実施した定期テストがそれぞれの授業でぞくぞくと返却されています。

テスト問題の解説や採点の基準などについて伝えられています。

テストの復習に十分に時間をかけてほしいと思います。

本日の給食(麻婆茄子)

献立(麦ごはん)(牛 乳)(麻婆茄子)(春雨スープ)(りんごコンポート)

ひとくちメモ 今日のひとくちメモは「なす」です。

なすは英語でEggplantと言います。直訳すると、たまご植物?ですよね。

日本ではなす=紫色のイメージですが、もともと原産地周辺の 東南アジアでは、白や緑色のなすが一般的なのでそう呼ばれるようになったようです。

なすは国内品種だけでもかなり沢山の品種が作られています。スーパーでよく見かけるのは「卵型なす」や、それよりやや面長の「長卵型なす」です。大きい米なす、丸型の賀茂なす、非常に長い長なす、色の白いなすなどもあります。

今日の麻婆茄子は沢山の卵型なすを切って油で揚げて色よく 仕上げました。

はじめての定期テスト

1年生にとっては、初めての定期テストです。

2、3年生にとっても今年は少し時期がずれました。

どの学年も真剣な表情で取り組んでいました。

本日の給食(手作りふりかけ)

献立(ごはん)(牛 乳)(炒り鶏)(にら玉汁)(手作りふりかけ)

ひとくちメモ 今日のひとくちメモは「ちりめんじゃこ」です。

ちりめんじゃこは、イワシ類の稚魚を薄い食塩水で茹で上げ、天日などで干した食品のことを言います。イワシ類の稚魚と言っても様々な種類があり、主に「カタクチイワシ」を中心に「マイワシ」、「ウルメイワシ」などが挙げられます。一般的には漁獲量の多い「カタクチイワシ」を使用することが多いため、ちりめんじゃこと言えば「カタクチイワシ」のイメージが強いようです。

ちりめんじゃこという名前の由来は、平らに広げて干している様子が、細かなしわを持つ絹織物の縮緬に似ていたことからきていると言われています。大きさは1~4㎝程度のものが多く、2㎝前後が商品としては一般的です。

今日は「手作りふりかけ」です。

学校評議員会

本日、第1回学校評議員会を開催しました。

4名の学校評議員の皆様に、お忙しい中、お集まりいただきました。本年度の学校経営や新型コロナ対策や生徒の活動についてご説明し、授業の様子を参観していただきました。

参観後には、給食を試食していただきながら、生徒活動に関するご助言をいただきました。ご意見を参考に今後も学校経営を進めてまいります。ありがとうございました。