10月7日(火)、市民センターにおいて、大熊町立学び舎ゆめの森校長の南郷市兵氏を講師に招き、教育課題講座④「確かな学力の育成」を開催しました。

南郷校長先生からは、人口減少や過疎化など、これからの日本の将来に対し、子どもに育成すべき資質・能力と、教員がそれらを育成するためにどのような指導をしていけばよいのかについて、豊富な資料と対話を交えたわかりやすいお話をいただき、学力観、子ども観、授業観など様々な「観」の転換を図るよい機械となりました。

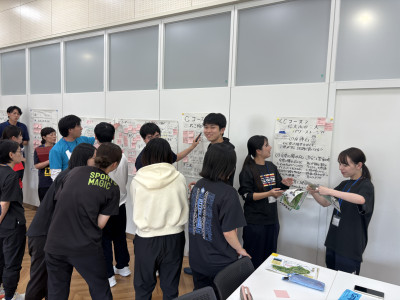

9月29日(月)初任者研修社会奉仕体験活動研修を開催しました。今年度は、福島市のシンボルである信夫山をNPO法人ストリートふくしまの皆様に案内していただきながら、フィールドワークをしました。信夫山に落ちているごみを拾う清掃活動も行いました。信夫山の自然や歴史、語り継がれる石や伝説等について、目で見て聴いて、触って、匂いを嗅いで、五感で信夫山を味わいながら名所巡りをしました。午後は、学んだことや子ども達に伝えたいことについてポスターにまとめ、ポスターセッションで共有しました。総合的な学習の時間等にまとめる活動を自分たちで実際に体験したり、廻っていないコースについても学んだりすることができました。親しみある信夫山の奥深さに魅了された体験でした。

9月19日(金)市民センターにおいて、「中学校総合的な学習の時間授業力向上講座」を開催しました。講師として文部科学省初等中等教育局 教科調査官 国立教育政策研究所 教育課程研究センター 教育課程調査官 齋藤 博伸 氏にお越しいただきました。

中央教育審議会教育課程企画特別部会での内容をもとにした理論から具体的な実践例まで幅広い内容を分かりやすくお話いただきました。参加者の先生方からは、「お話を聞いてわくわくしました。」「総合の時間の意義や可能性を知るきっかけとなりました。」「明日からの授業づくりに実践していきたいです。」等という声が聞かれました。

8月28日(木)に音楽堂において、防災・放射線教育研修会Aを開催しました。今年度は、講師として危機管理室の仲沼祐太氏、環境再生プラザの安藤宏氏、鳥取大学の北実先生、実践報告では月輪小学校の穐山泰子先生にお越しいただきました。

今回は福島市の防災の現状や災害への備えと対処法、福島市の復興、今求められる放射線教育などについて、具体的な例を挙げながら、お話しいただきました。また、月輪小学校の実践報告では授業や学校としての取り組み例を紹介していただきました。

後半は、放射線教育において使用する教材や、関連機器を手に取りながら、どのように指導していくべきかについてグループに分かれ話し合うことで、実践的な研修を行うことができました。

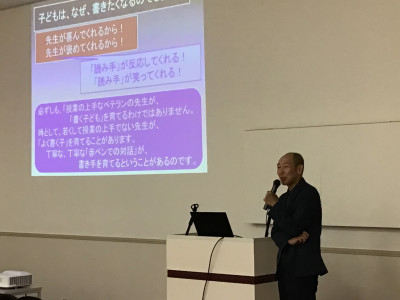

8月21日(木)にパルセ飯坂において、福島大学人間発達文化学類教授の佐藤佐敏先生をお招きして、小・中学校国語科授業力向上講座を実施しました。午前は小学校、午後は中学校と分けて実施し、総勢130名の先生方が参加しました。

学校の現状を踏まえながらも、「個別最適な学び」について指導方法・内容を具体的に説明していただきました。また、「『正解』ではなく『納得解』『最適解』を追求する」ことや、「子どもの作文の一番の読者は先生である」というお話から、明日から授業に取り入れよう、子どもともっと向き合いたいという思いを膨らませることができました。