日誌

Winter

吾妻中のあちこちには、生徒の作った美術作品が飾られています。昨日の「こけ盆栽」もそうですが、生徒の活動の様子が伺えます。今日は、もう一つ生徒の作った美術作品を紹介します。

美術でつくったランプシェードです。題名は「Winter」です。

色を青と白で統一し、冬をイメージした作品だそうです。朝日の中で白く光って見えます。中にライトを入れて点灯させると、さらにきれいなのだそうです。たいへん清々しい作品です。

さて、今日はクリスマス献立です。子供たちの好きなケーキが献立にあります。ハート型のチョコものっています。私はケーキといいましたが、名前があります。皆さんはご存知ですか。

12月18日 火曜日

今日の献立は(パン)

(牛 乳)

(ミートボールシチュー)

(ほうれん草のサラダ)

(ブッシュドノエル)です。

今日のひとくちメモは「ブッシュドノエル」です。

ブッシュドノエルはパリで19世紀後半から作られるようになったクリスマスのケーキで、ブッシュは木や丸太の意味ノエルは クリスマスという意味です。

由来は、キリストの生誕を祝って暖炉にくべた薪を祝福の儀式として燃やしたというのが関わっています。

表面はココアクリームで覆われていて、そこに木の樹皮に見えるように引っかいた模様がほどこされ、その上に雪に見立てた粉砂糖などでデコレーションしたケーキです。

日本では、クリスマス仕様に飾りつけられたケーキやブッシュドノエルなど色々な種類が売られていて毎年どのケーキにしようか悩んでしまうほどです。

今日は「ブシュドノエル」です。残さずに味わって食べましょう。

正面玄関で出迎えます

保護者の皆様は、正面玄関を入ると、ウェルカムボードがあることをご存知でしょうか。

先日まではその下には、きれいな白い花の鉢植えがあったのですが、今は次のようなものがおいてあります。

これは美術家庭部が作成した「こけ盆栽」です。

石は山から、こけは吾妻中の南庭園からとってきました。

生徒たちが作ったとは思えないほど、よい雰囲気です。こけも緑が濃く、元気そうです。

次回作成するときは、ぜひ一緒につくってみたいと思うほどよい出来です。

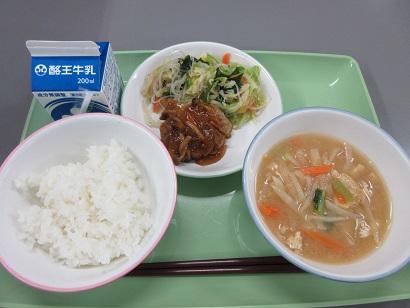

さて、今日の春巻きは、皮がパリパリでたいへんおいしかったですよ。

12月17日 月曜日

今日の献立は (かみかみきんぴらごはん)

(牛 乳)

(春巻き)

(おひたし)

(みそ汁)です。

今日のひとくちメモは「春巻き」です。

春巻きは中華点心のひとつで、豚肉、しいたけ、たけのこなどを千切りにして炒め、小麦粉で作った皮で包み、油であげたものです。

名前の由来は皮に包まれた「野菜」にありました。

かつては、立春の頃に新芽を出すものを具にしていたことから「春巻き」という名前になったそうです。

また中国には立春になると小麦粉で薄い皮を作り、この皮にいろんな野菜をのせて食べる風習がありました。これが春巻きの前身になったという説もあります。

春巻きは「春の野菜」や「春の到来」と関わりのある料理なんですね。

春には遠いのですが、パリっとおいしく揚がった春巻きを残さず食べて下さいね。

冬季の送迎時のお願い

自転車通も停止になり、外はいよいよ雪が舞う季節になりました。

毎朝、だいぶ寒くなりましたが、生徒は元気に登校しています。それどころか、わざわざ道路の氷が張ったところを歩き、氷が割れるのを楽しみながら登校してくる生徒もいます。大人であれば「転ぶと怪我だな。」と考えるところですね。生徒たちは、意外と季節の変化を楽しんでいるのかもしれません。

ですが、この時期心配なことがあります。登下校時の事故です。路面の凍結もありますので、特に御家庭の車での朝夕の送迎時は、事故に十分ご注意ください。また、先日のお便りでお願いしましたが、生徒を迎えにいらした場合、駐車する場所は校門前(農道をふさがない位置)を先頭でお願いします。以前は年に数回、電話ボックス付近での乗り降りにより、フルーツラインに渋滞を起こすことがありました。昨年は、保護者の皆様にご協力いただいたのおかげで、フルーツライン渋滞は一件も発生しませんでした。

また今年も宜しくお願いいたします。

さて、今日の給食は甘酢の香りが食欲をそそります。白身魚の甘酢あんかけです。あんかけの中の野菜もとてもおいしいです。

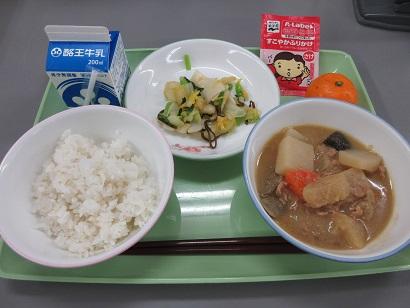

12月14日 金曜日

今日の献立は (ごはん)

(牛 乳)

(米粉めんスープ)

(白身魚の甘酢あんかけ)

(みかん)です。

今日のひとくちメモは、「米粉めん」です。

米粉めんの米粉とは、その名の通りお米を粉末にした食材です。米の新しい食べ方として、ここ数年急速に脚光を浴びています。

米粉といえば和菓子の原材料、とされてきましたが、製粉技術の進歩により、パンやケーキ、さらにはめん類など、こんなところにまで、というところまで幅広く利用され、独自のもちもちとした食感が人気を呼んでおり、その可能性は広がり続けています。

ちなみに、日本国内では主食用米の需要が年々減少し、耕作放棄地などが問題になっている中、米粉の需要が増えれば、日本の水田 が活用されるとともに、食料安定供給の確保にもつながると期待されています。

今日は、米粉を使った「米粉めんスープ」です。

残さずに食べましょう。

面接練習

ここ1週間ほど、放課後や昼休みに3年生の面接練習がすすめられています。

「志望の動機は?」「将来つきたい職業は何か?」「中学校でがんばったことは何か?」「高校で何を1番力を入れたいですか?」といった質問に一所懸命に3年生が答えています。面接の練習を担当するのは、各学年の主任の先生や教務の先生など3学年だけでなく、学校全体で取り組んでいます。学校全体で、3年生一人一人の進路が実現するようバックアップしていきます。

さて、今日は給食の写真がありません。楽しみにしていた方には申し訳ありません。献立とひとくちメモをアップします。

12月6日 木曜日

今日の献立は (麦ごはん)

(牛 乳)

(豚肉と大根のみそ煮)

(塩昆布和え)

(みかん)

(ふりかけ)です。

今日のひとくちメモは「昆布」です。

昆布は「よろこぶ」に語が繋がるとして、縁起の良い食べ物とされています。奈良時代、「続日本書紀」には、朝廷に貴重な食材として献納されたことが記載されています。

現在でも、昆布はお正月にはお鏡の飾りのひとつとして、鏡餅の下に敷いたり、おせち料理の中に使われ、また、結納品のひとつとしても、取り交わされます。

このように昆布は、祝事、祭礼、お供え物としておめでたい席などに、欠かせないものとなっています。

もちろん、日本料理にはかかせない食材で、給食でも「お吸い物」や「うどんの汁」の出汁に使っておいしく仕上げています。

今日は、昆布で作られた塩昆布を使い「塩昆布和え」にしました。昆布のうまみを味わって食べましょう。

多くの方に支えられています

吾妻中には多くの樹木が敷地内に植えられています。

話によると、昭和46年大庭中学校と水保中学校が統合し、吾妻中学校が創立されたとき、それぞれの中学校から樹木を移植したためなのだそうです。たいへん緑の多い、よい環境の吾妻中です。この樹木ですが、毎年12月に手入れをしていただいています。手入れをお願いしているのは原田さんという方で、20年以上吾妻中の校地の樹木の手入れをお願いしています。

原田さんによると、「1年の間に伸びる所は15cm、日陰だと8cmぐらい。伸びた部分をよく見て、バランスよく手入れをしていく。」のだそうです。吾妻中をよく知っている方にお願いできることは、たいへん安心なことです。

ところで、この樹木の手入れにも経費が当然かかります。これは、吾妻中PTAの愛校費から出していただいています。つまり、過去の保護者の皆様、現在の保護者の皆様に支えられて、これまで吾妻中の環境が守られてきたわけです。そう考えると、感謝と共に伝統を感じます。

もしよろしければ、お子さんの送り迎えや何かの折にご来校の際には、きれいに手入れをされた樹木をご覧ください。

さて、

今日は「豚肉のすき煮」でした。あったかいご飯にたっぷりかけて食べたいおいしさです。

12月12日 水曜日

今日の献立は (麦ごはん)

(牛 乳)

(豚肉のすき煮)

(いそあえ)

(キウィ)です。

今日のひとくちメモは「すき煮」です。

すき煮は別名すき焼き煮で、材料などはすき焼きとほとんど同じですが、作り方がすき焼きとは違って、お鍋にすべての材料を入れて煮る家庭の一般的なお料理です。

すき焼きは、お肉やねぎをすき焼き鍋で焼き付けてから、割り下で味をつけて生卵で食べるという、ちょっと特別な日のお食事というイメージがありますね。

すき煮(すき焼き)の発祥は江戸時代で、農具のひとつ「鋤(すき)」を熱してそのうえでお肉を焼いてたべたのが始まりです。「鋤(すき)」で「焼く」から「すき焼き」という訳です。

今日は、豚肉のすき煮です。お肉を炒めてから、白菜・糸こん焼き豆腐・ねぎなどたくさんの具材と煮込みました。

残さず食べましょう。

明日の降雪にご注意ください

本日、自転車通学の停止について、お便りを差し上げました。

いよいよ、降雪が見られ始めました。そのため、来年3月まで自転車通学を停止いたします。

昨年の連絡を確認したところ、12月12日でしたので、一日早いお便りとなりました。

天気予報によると、明日は曇り時々雪、今日の夜半は70%、明日の午前中は降水確率90%から70%の予報です。

どうか、余裕のある登校を呼びかけてください。

さて、

12月11日 火曜日

今日の献立は (パン)

(牛 乳)

(鮭の米粉シチュー)

(キャベツとコーンのサラダ)です。

今日のひとくちメモは「キャベツ」です。

キャベツはサラダやスープなど様々な料理に使われ、給食でも大活躍の野菜です。

この、キャベツの旬はいつなのかと言うと、キャベツの品種ごとに旬があり、全体としては一年中おいしく食べれる野菜で、季節に合わせた品種が一年中出荷されています。

春を中心に出回る春系キャベツ。冷涼地で栽培される夏秋キャベツ。球がしっかり締まっている冬キャベツなどに分けられます。春系キャベツは、内部まで黄緑色を帯びてみずみずしく生食用として味は最高です。冬キャベツは加熱してもくずれず、甘味が増し風味がでます。

今日は「キャベツとコーンのサラダ」です。

味わって食べましょう。

いよいよ冬到来

吾妻山が真っ白になり、いよいよ降雪の時期が到来しました。

吾妻中では、廊下もたいへん温度が低くなり、休み時間も教室内で過ごす生徒が増えました。

今日、生徒には注意を促しましたが、朝登校時の積雪や、道路の凍結には十分注意させてください。

もし、突然の大雪などで学校に間に合わないといったときは、学校に電話連絡をいただければと思います。

何よりも、安全が大切です。急いで事故にあってはどうしようもありません。

安全優先での登校、そして余裕をもった登校をご指導ください。

さて、

12月10日 月曜日

今日の献立は (チキンピラフ)

(牛 乳)

(茎わかめのスープ)

(ポテトサラダ)です。

今日のひとくちメモは「茎わかめ」です。

茎わかめは、わかめの葉の芯の部分です。コリコリとした歯ごたえに根強いファンが多いですね。

この茎わかめには、食物繊維と余分な塩分を体外に排出してくれるアルギン酸が大量に含まれており、栄養価が高いのに、カロリーもほとんどない茎わかめは、女性の方の美容食としても人気が高い食品です。

おつまみやおやつの他にも、しょうが醤油・酢味噌・サラダ・酢 の物・和え物・きんぴら・煮物の食材としてや、熱いごはんに、御茶漬けに、おにぎりの具材にも幅広く使えるすぐれものです。

今日は、「茎わかめ」の入ったスープです。

よく噛んで食べましょう。

赤い羽根運動を始めます

三日連続で、生徒会についての記事になりますが、来週から赤い羽根運動をJRC委員会で行います。

今日の昼の放送で委員会の代表が、赤い羽根運動が社会の助け合いのために使われていると、その運動について説明していました。赤い羽根は今日生徒の皆さんに配布します。来週募金運動をするそうです。

さて、今日はカレー南蛮と焼き芋です。

体育でダンスを授業で取り上げていますが、今日は「秋」をテーマに創作ダンスをつくったそうです。すると、焼き芋を焼いて食べる様子を取り入れたり、芋煮会で料理をしている様子を取り入れたりしてダンスを作り上げたそうです。

今日は焼き芋がでます。甘くて、柔らかくて、おいしいですよ。安納いもについて詳しくは一口メモで。

12月7日 金曜日

今日の献立は (ソフトめん)

(牛 乳)

(カレー南蛮)

(ひじきのサラダ)

(安納焼き芋)です。

今日のひとくちメモは「安納いも」です。

さつまいもが琉球より伝来してから300年程の歴史ある種子島。

太平洋戦争後、戦地から兵隊さんが持ち帰った芋苗をこの島の安納地区で栽培されたのが「安納いも」の始まりと言われています。

そんな安納いもは昭和63年に種子島島内でつくられていた美味しいさつま芋を集めたことからはじまっています。

そして個体選抜を行った末、平成10年に「安納紅」と「安納こがね」として品種登録されたそうです。

「安納いも」という品種のさつま芋があるのではなく、安納地域で栽培され始めた「安納紅」や「安納こがね」のことを地域の名前をとってまとめて「安納いも」とよぶようになったそうです。

焼き芋にして、しっとりした 食感と甘さが全国的に人気が高まっている安納いもです。

味わって食べてみてください。

牛乳パックを集めています

昨日のブログをご覧になった方はご存知と思いますが、吾妻中学校では生徒会が中心になって牛乳パックのリサイクルを行っています。実は学校のパックだけでなく、ご家庭ででた牛乳パックも集めています。

ペットボトルキャップは皆さんがご存知ですが、牛乳パックを集めているのはあまり知られていないようです。

もしご協力いただけるときは、ぜひお願いいたします。生徒会JRC委員会が中心です。宜しくお願いいたします。

さて、今日は煮物がおいしかったです。どうしてジャガイモと大根の煮物はあんなにほっとする味なのでしょうか。

吾妻中の煮物はおいしいです。

12月6日 木曜日

今日の献立は (麦ごはん)

(牛 乳)

(豚肉と大根のみそ煮)

(塩昆布和え)

(みかん)

(ふりかけ)です。

今日のひとくちメモは「昆布」です。

昆布は「よろこぶ」に語が繋がるとして、縁起の良い食べ物とされています。奈良時代、「続日本書紀」には、朝廷に貴重な食材として献納されたことが記載されています。

現在でも、昆布はお正月にはお鏡の飾りのひとつとして、鏡餅の下に敷いたり、おせち料理の中に使われ、また、結納品のひとつとしても、取り交わされます。

このように昆布は、祝事、祭礼、お供え物としておめでたい席などに、欠かせないものとなっています。

もちろん、日本料理にはかかせない食材で、給食でも「お吸い物」や「うどんの汁」の出汁に使っておいしく仕上げています。

今日は、昆布で作られた塩昆布を使い「塩昆布和え」にしました。昆布のうまみを味わって食べましょう。

リサイクルします

写真をご覧ください。

毎日の給食に出てくる牛乳パックをきれいに洗い、リサイクルに出すために、少しずつためてきました。

生徒会のJRC委員会中心に行っている活動です。

まさしく、ちりも積もれば山となるのとおり、大量の牛乳パックが集まりました。

明日、リサイクル業者の方へ渡します。

さて、

12月5日 水曜日

今日の献立は (麦ごはん)

(牛 乳)

(ハンバーグの野菜ソースかけ)

(中華サラダ)(みそ汁)です。

今日のひとくちメモは「中華くらげ」です。

コリコリとした独特の歯触りで、中華料理の前菜や酢の物などに利用されているクラゲは、傘が50cm以上にもなる大型クラゲを、脱水、加工したもので、塩蔵または乾燥状態で売られています。

その大きさと加工の手間などの問題でほとんどが輸入品のようです。塩蔵品であるクラゲは、水につけて塩抜きし、調理します。

食用にされるものに、ビゼンクラゲやヒゼンクラゲ、エチゼンクラゲがあります。

日本でも有明海沿岸では、酢醤油などにつけて食べる、夏の味覚のひとつなんだそうです。

この辺りではビゼンクラゲは「アカクラゲ」、ヒゼンクラゲは「シロクラゲ」とも呼ばれますが、ヒゼン=有明海、ビゼン=瀬戸内海、

エチゼン=日本海など、生息海域に隣接した昔の国名が、その名の由来になっています。

今日の中華サラダには、ごま油、醤油などで味付けした中華クラゲがはいっています。

コリコリとした食感を味わいましょう。

桜が咲きました

本校の校庭南側とプール脇には、この時期に花を咲かせる桜が何本かあります。

先週の3学年通信にも載っていましたので、皆様にご覧いただきたいと思い、掲載いたしました。

冬桜や、寒桜といった種類なのでしょうか。

冷たい吾妻おろしに負けずに咲いています。散る気配もなくたくましいものだと思います。

さて、

今日はかぶのスープでした。あったかいかぶの味は食べるとほっとします。

12月4日 火曜日

今日の献立は (パン)

(牛 乳)

(ウインナー卵巻き)

(パンプキンサラダ)

(かぶのスープ)です。

今日のひとくちメモは「かぶ」です。

かぶの原産地はアフガニスタン付近の中央アジアか、地中海沿岸ではないかと言われています。日本では日本書紀に記載があり、古くから重要な農産物だったことがわかります。

日本にやってきたかぶは、長い栽培の歴史の中で各地に根づき、各地の気候や風土にあうように変異し、さまざまな品種が生まれました。その数は80種とも言われています。

日本のかぶには東洋型と西洋型がありますが、関ヶ原を境に分布がはっきり分かれています。西日本に分布する東洋型は、葉や茎に毛があり、葉は立ち全体的にゴツいかぶが多いようです。東日本に分布する西洋型は、それに比べるとツルツルしています。また、 境界線地域には東洋と西洋の中間種が存在しています。

今日は、「かぶ」を使ったかぶのスープです。よく噛んで食べましょう。

そういえば、今日の昼の放送は日本神話から大国主命のお話を放送していました。

明日はどんな昼の放送でしょうか。

宇城みかん

熊本JAより宇城みかんをいただきました。

宇城みかんは、福島市の子供たちにおいしい宇城みかんを食べてほしいと毎年福島市に送られているものです。宇城市を調べてみると、熊本県熊本市の南、八代湾に近いところにある市でした。震災以降、毎年送っていただいています。ありがたいことです。今日の給食に一緒にいれました。給食献立には入っていませんが、写真をご覧ください。

さて、今日は白菜の味噌汁です。時期的においしくなってきました。

12月3日 月曜日

今日の献立は (麦ごはん)

(牛 乳)

(たれ付きメンチカツ)

(ひじきのいそ煮)

(白菜のみそ汁)です。

今日のひとくちメモは「白菜」です。

白菜は、7世紀ごろの中国南部で、蕪と漬け菜類の自然交雑種が、白菜の栽培種の原型で、その後11世紀頃に、結球白菜が誕生したと言われています。

日本での白菜の歴史は非常に浅く、明治時代に入ってから渡来してきました。日本で栽培が盛んに行われるようになったのは、日清戦争・日露戦争の後に、従軍していた兵士の中の、農耕出身者が日本に持ち帰って栽培をし、その後全国に広がっていったようです。

名前の由来は、白菜の葉がお互いに抱き合うように重なり合い、大きくなるに連れて軸の白い部分が太く伸びるため、日本では「白菜」と呼ばれるようになりました。

今日は、「白菜のみそ汁」です。味わって食べましょう。

多くのご回答をありがとうございました。

学校アンケートをお願いしておりましたが、多くの保護者の皆様からご回答をいただきました。

ありがとうございました。お寄せいただいたご意見は、今後の学校の改善にいかしてまいります。

また結果につきましては、学年通信や学校からお便りを通じてお知らせしてまいります。

さて、

今日は大学いもです。サツマイモの大好きな生徒が、とっても楽しみだと話していました。

11月30日 金曜日

今日の献立は (味噌ラーメン)

(牛 乳)

(水菜と大根のサラダ)

(大学いも)です。

今日のひとくちメモは「大学いも」です。

大学いもの命名の由来はいくつかあります。

大正から昭和にかけて学生街の大学生が好んで食べていたからという説や、昭和初期に学生が学費を作るために比較的安価な食材で作れる大学いもを売っていたからという説、または、ある大学の前にふかし芋屋があってそのお店で売られていたのが今の大学いもによく似たお芋で、大学生に人気があったからという説などがあります。

今日は、甘くて美味しい大学いもです。味わって食べましょう。

インフルエンザに注意

インフルエンザ予防についてのお願いを、今日配付しました。

いよいよ、インフルエンザ流行に注意しなければならない季節になりました。

市内では早々に、学級閉鎖が1学級出たそうです。

保健室前の感染者数も、じわりと増加しています。

今日のお便りをご覧いただいて、十分ご注意ください。

なお、プリントには、感染してしまったときの連絡事項や、発熱期間と登校開始日のめやすなどものっていますので、ご覧ください。

さて、

11月29日 木曜日

今日の献立は (菜めし)

(牛 乳)

(おでん)

(からし和え)

(ミニゼリー)です。

今日のひとくちメモは「おでん」です。

おでんのルーツは、ずばり「田楽」。そう、「おでん」の「でん」は「お田楽」の「でん」なのです。その「田楽(焼)」とは豆腐に味噌をつけて焼いて食べたのが始まりです。

田楽焼の名は、古くから伝わる農耕儀礼にまつわる芸能の一種で、田楽法師が高足と呼ばれるものに乗って飛びはねる姿と、豆腐に一本串を刺して立てた形が似ていることからといわれています。

当初は味噌田楽が一般的だったようですが、江戸時代中期以降、豆腐の代わりにこんにゃくを用いるようになったようです。そして、江戸時代末期の江戸で、だしと一緒に煮込むことが始まりました。明治以降は、具材も次第にバラエティに富むようになり、たれも味 噌のかわりに辛子を用いるようになっていったようです。

今日は「おでん」です。

味わって残さずに食べましょう。

ランプシェード

今日は、2年生美術で作成したランプシェードを紹介します。

題名は「輝く虹色の光」

作成した生徒は「大きなビー玉をあちこちにちりばめ、ふたにはおはじきを貼り付けて、光が反射するようにしました。」とのことです。

たいへんきれいですね。

学校の廊下に展示してあります。

天気がいいと光が窓から入って、ちょうどビー玉で反射した光がきれいに光って見えます。

後ろには、色づいた銀杏の木が見えます。

何かの機会に、学校へお出での際にご覧ください。

さて、

私は、今日の給食で、鶏肉にかけてあったソースの味が何の味か分かりませんでした。

甘みがあって、酸味もあって、食べると独特の果物のような後味が残ります。

食べた後で教えてもらいました。りんごだそうです。

ふくしまの特産を使った、お勧め献立でした。

11月28日 水曜日

今日の献立は (ごはん)

(牛 乳)

(鶏肉のりんごソースかけ)

(ごましょうゆあえ)

(かきたま汁)です。

今日のひとくちメモは「たまご」です。

たまごには、たんぱく質やカルシウム、鉄分など、ビタミンCを除くほぼすべての栄養素が含まれています。

また、人の体内で作ることができない8種類の必須アミノ酸をバランス良く含んでいる、すばらしい食品です。特に、たまごのたんぱく質は非常に良質で、たんぱく質の栄養価を表す基準では、最も優れた食品とされています。

但し、コレステロールの上がりやすい人やアレルギーの人、高脂血症の人は摂り過ぎに注意が必要なので気をつけましょう。

今日は「かきたま汁」です。

残さずに食べましょう。

教育相談ありがとうございました

昨日までで、教育相談が終了いたしました。

お忙しい中、お出でいただきまして、ありがとうございました。

ゆっくりとお話しする機会は、とても大切な時間であると思います。

今後も、何かありましたら、いつでも学校までご連絡ください。

学校と家庭の協力が何より大切だと考えております。

今後とも、よろしくお願いいたします。

さて、

11月27日 火曜日

今日の献立は (コッペパン)

(牛 乳)

(さつまいものシチュー)

(海藻サラダ)

(みかん)です。

今日のひとくちメモは「さつまいも」です。

さつまいもは、中央アメリカを原産地とし、紀元前から栽培されていたことがわかっています。コロンブスがヨーロッパに伝え、日本では江戸時代に栽培が始まりました。やせた土地でも育つので、飢饉の際に多くの人々を救いました。

主成分はでんぷんで、加熱すると一部が糖質にかわり甘みがまします。しかしカロリーは米や小麦の3分の1程度と低くビタミンCや食物繊維がたっぷり含まれているので、体の外も内もきれいにしてくれるうれしい野菜です。

今日は、おいしい「さつまいも」をシチューにしました。

味わって食べましょう。

卓球部と生活科学部は健闘しました。

木曜日にお知らせした、卓球部と生活科学部の結果についてお知らせします。

卓球部は予選リーグで闘志あふれる試合を繰り広げました。

残念ながら、1勝2敗でリーグ突破はなりませんでしたが、今までの練習を十二分に発揮した素晴らしい試合をしました。

来年、6月の大会が楽しみです。

生活科学部は2チーム出場しました。

1チームは予選リーグを突破し、決勝トーナメントに駒を進めました。

ベスト8まで勝ち進みましたが、準々決勝で優勝することになるチームとあたり、残念ながら敗退しました。

もう1チームは予選リーグ2位で、リーグ突破はなりませんでした。

しかし、1位チームにボール1個差までせまり、得失点差1点の僅差で惜しくも予選敗退しました。

卓球部も生活科学部も、今までの練習や取り組みの成果を十二分に発揮した大会でした。

さて、きょうのふりかけには「くるみ」が入っています。

写真のごはんにかけてあるのは、給食室特製の手作りふりかけです。

できたてのふりかけはおいしいですね。

11月26日 月曜日

今日の献立は (ごはん)

(牛 乳)

(白菜の味噌汁)

(炒り豆腐)

(ふりかけ)です。

今日のひとくちメモは「豆腐」です。

豆腐は、今ではアメリカやヨーロッパで使われるようになってきました。

豆腐が欧米で広く使われるようになってきた理由は、健康食品として注目を浴びたからです。特にアメリカでは、以前から肉の食べ過ぎによる生活習慣病が多かったため、その対策として食生活の改善が必要だと言われるようになり、日本食ブームが巻き起こりました。

はじめの頃は、主に菜食主義者や環境問題に興味を持つ人たちの間で、豆腐が食べられていました。しかし、アメリカ人の健康に対する意識が高まるにつれて、健康にいい食材としての豆腐の存在が知られるようになり、次第に需要が伸びたそうです。

今日は、「豆腐」を使った「炒り豆腐」です。

日本の食文化に感謝して食べましょう。

この連休は

明日から三連休になります。

この連休の中で、本校生徒が参加する大会が二つあります。

まずは明後日行われる県卓球新人大会です。

地区大会を勝ちあがった卓球部ですが、須賀川で行われる県大会に出場します。

県大会は団体戦のみです。

チーム一丸となって、上位入賞を目指して頑張ってほしいと思います。

もう一つは明日行われる地区ロボットコンテスト大会です。

生活科学部が今までこつこつと作成してきたロボットを使い、課題をクリアしながら得点を競うという大会です。

30チーム近くが出場するそうです。

いよいよ、秋華祭で展示したロボットが活躍する日が来ました。

健闘を期待します。

さあ、明日から三連休です。生徒たち全員が、安全で充実した連休にしてほしいものです。

さて、今日はごぼうです。だしの味とよくあいます。のっぺい汁はこの季節にあいますね。

11月22日 木曜日

今日の献立は (ごはん)

(牛 乳)

(さばの竜田揚げ)

(ひじきのいそ煮)

(のっぺい汁)です。

今日のひとくちメモは「ごぼう」です。

ごぼうは、ユーラシア大陸北部原産で、平安時代に中国から薬草として渡来してといわれています。独特の香りや歯ごたえをもち、古くから親しまれていますが、日本以外で食べている国はほとんどないようです。

ごぼうの主成分は炭水化物で、その大部分が食物繊維です。これらごぼうに含まれる食物繊維は、消化吸収されずにお腹の中を通過するため、胃や腸をきれいに掃除し大腸ガンの予防になり、 同時に悪玉の腸内細菌の繁殖を防いでくれます。また、水溶性食物繊維は、コレステロール値の低下に有効です。

さあ、今日は「のっぺい汁」です。

ごぼうをよく噛んで食べましょう。

かぜに注意

いよいよ寒くなりました。

吾妻山も真っ白になってきています。

最近、生徒の発熱、かぜが多くなってきました。

季節の変わり目で体調を崩す生徒が増えてきています。

規則正しい生活と、食事、睡眠が大切です。

十分ご注意ください。

さて、

11月21日 水曜日

今日の献立は (カレーライス)

(牛 乳)

(大根のサラダ)

(ヨーグルト)です。

今日のひとくちメモは「にんにく」です。

にんにくは、主役でも裏方でも実においしく、体にもよくて、料理にかかす事の出来ない魅力的な食材です。

イタリア料理のパスタ、タイの野菜料理、フランス料理のソース、中華料理の炒め物などあらゆる分野の料理に使用され、調理人のウデの良し悪しはにんにくのさじ加減から、と言っても過言ではありません。にんにくは加熱によって、あの特有の刺激的なにおいや辛味がなくなり、旨味とコクだけが残り、おいしいスパイシーな香りにかわります。

また、肉類や魚介類の生臭みを消し、素材の味をソフトに生かします。この基本を知って、上手に使いこなせば応用範囲は広く、料理素材との組み合わせも自由自在です。

今日は、カレーライスに「にんにく」を使っておいしく仕上げました。

残さずに食べましょう。

教育相談週間

一日、間が開いてしまいました。

今週は教育相談です。

お忙しい時期とは思いますが、時間をつくっていただいて感謝申し上げます。

直接お会いして、お話できる機会はたいへん貴重なものと考えます。

特に、三年生は、いよいよ進路決定ですね。

一、二年生も学校での様子、家での様子を情報交換しながら、ぜひお子様のよりよい成長につなげたいと考えております。

お出でいただいている皆様に、感謝申し上げます。

さて、

11月20日 火曜日

今日の献立は (パン)

(牛 乳)

(じゃむ)

(豚肉と野菜のトマト煮)

(イタリアンサラダ)です。

今日のひとくちメモは「パプリカ」です。

100g以上の大型の肉厚ピーマンをパプリカとよびます。

色は赤や黄色、オレンジなどが一般的ですが、紫や黒、茶、白とめずらしい色もあります。

ピーマンのような青臭さや苦みがなく、甘くて食感がジューシーなので、煮込み料理の他サラダなどの生食にも向いています。

ピーマンと比べると、ビタミンCは約2倍、カロテンは約7倍あるとされています。

カロテンは、がん予防に効果があると言われており、マリネや油炒めなど、油を使った調理をすると吸収率が高まります。

色も鮮やかなので彩りもよくなります。

今日は、サラダのドレッシングに赤いパプリカが入っています。

残さず食べましょう。