日誌

充実の一日

本日行われた市総合文化祭には、本校から3年1組が参加してきました。審査の先生からの講評では、伸びやかな歌声が心地よく響き見事な合唱だったとの高評価をいただきました。吾妻中の代表として、堂々とした発表でした。

また、午後からは、3年生は入試説明会、卒業アルバムの写真撮影、2年生は修学旅行に向けての学年集会、1年生は高校調べと、卒業や来年度に向けての活動がありました。

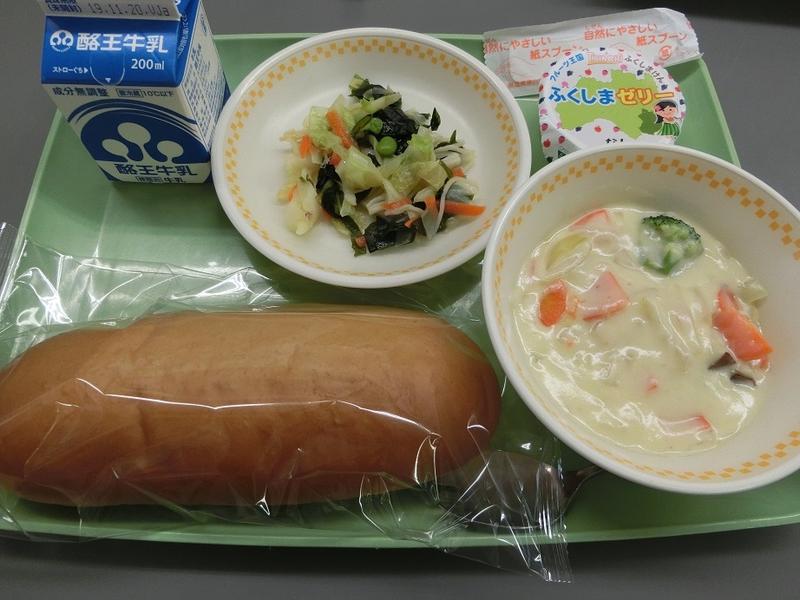

〈献立〉黒パン、牛乳、さつまいものシチュー、海藻サラダ、福島市産なしゼリー

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「さつまいも」です。

さつまいもは、中央アメリカを原産地とし、紀元前から栽培されていたことがわかっています。コロンブスがヨーロッパに伝え、日本では江戸時代に栽培が始まりました。やせた土地でも育つので、飢饉の際に多くの人々を救いました。

主成分はでんぷんで、加熱すると一部が糖質にかわり甘みがまします。しかしカロリーは米や小麦の3分の1程度と低くビタミンCや食物繊維がたっぷり含まれているので、体の外も内もきれいにしてくれるうれしい野菜です。

今日は、おいしい「さつまいも」をシチューにしました。

本日の給食

〈献立〉わかめごはん、牛乳、いかナゲット、ブロッコリーソテー、のっぺい汁

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ブロッコリー」です。

ブロッコリーは、アブラナ科の緑黄色野菜で、花を食用とするキャベツの一種がイタリアで品種改良されて現在の姿になったとされています。和名は芽花野菜(めはなやさい)、緑花野菜(みどりはなやさい)

といいます。

キャベツが異変したのが、ブロッコリーとは意外ですね。ブロッコリーが更に変化したものが白いカリフラワーだそうです。ブロッコリーは給食でよく使いますが、カリフラワーは年に何度か温野菜サラダで使います。

今日は、ブロッコリーソテーです。

本日の給食

〈献立〉ごはん、牛乳、さばの竜田揚げ、ひじきのいそ煮、だいこんのみそ汁

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ごぼう」です。

ごぼうは、ユーラシア大陸北部原産で、平安時代に中国から薬草として渡来してといわれています。独特の香りや歯ごたえをもち、古くから親しまれていますが、日本以外で食べている国はほとんどないようです。

ごぼうの主成分は炭水化物で、その大部分が食物繊維です。これらごぼうに含まれる食物繊維は、消化吸収されずにお腹の中を通過するため、胃や腸をきれいに掃除し大腸ガンの予防になり、 同時に悪玉の腸内細菌の繁殖を防いでくれます。また、水溶性食物繊維は、コレステロール値の低下に有効です。

今日はいそ煮にごぼうが入っています。

本日の給食

〈献立〉チャーハン、牛乳、ほうれん草のピリ辛あえ、中華スープ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ねぎ」です。

ねぎの原産地は、中国西部、中央アジア北部、バイカル地方とされています。中国では2000年以上前から栽培されていて、ヨーロッパには16世紀に、アメリカには19世紀に伝わりました。

日本への渡来は、朝鮮半島を経由して8世紀とされ、奈良時代の木簡や日本書紀にも、ねぎの表記があり、古くから食用にされてきた野菜です。

このねぎは、土を寄せて日光をさえぎり白くした葉鞘部を食べる白ねぎ(根深ねぎ)と、緑の葉を利用する青ねぎ(葉ねぎ)に大きく分けることができます。昔から白ねぎは関東で消費が多く、青ねぎは関西で多く食べられていましたが、現在では全国で2種類のねぎが食べられるようになってきました。

今日は「ねぎ」の入った 「炒飯」です。

本日の給食

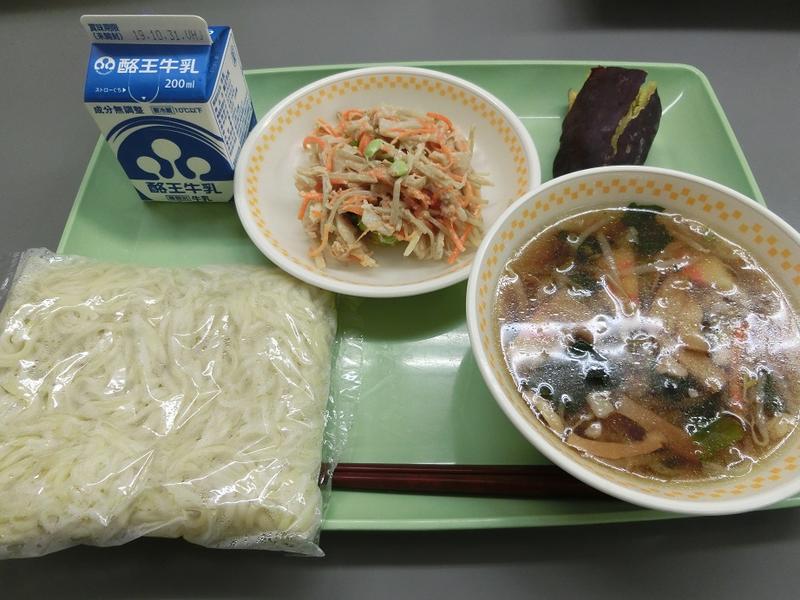

〈献立〉ソフトめん、牛乳、肉うどん、すき昆布ともやしのサラダ、みかん

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ソフトめん」です。

ソフトめんは、コシのないうどんの一種と思っている人がほとんどだと思いますが、実はうどんではないのです。

うどんの主原料は中力粉や薄力粉なのですが、ソフトめんは強力粉でつくられています。この強力粉もただの強力粉ではなく、学校給食用強力粉といって、ビタミンB1やビタミンB2を栄養素として加えているのです。

この強力粉で作られたソフトめんの正式名称は「ソフトスパゲティ式めん」といいます。給食で食べる日に、40分ほどの時間をかけて蒸気殺菌をする手間がかかるため、月に2回のお楽しみですね。

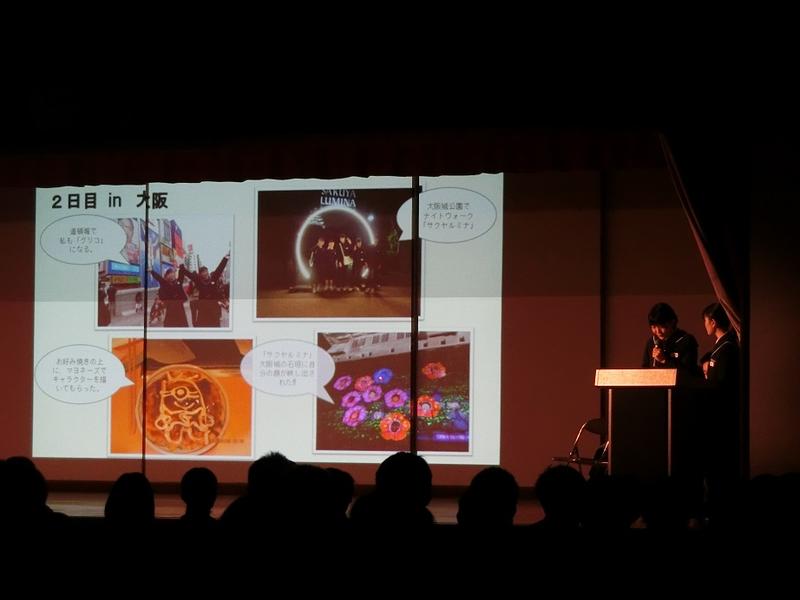

令和の思い出を君に

本日は、「秋華祭」でした。生徒たちの素敵な姿がたくさん見られた、思い出に残る文化祭になりました。

明日「秋華祭」です

今日は、「秋華祭」前日です。午後は、最終の準備や確認を行っています。校内の展示も完成しました。明日の発表が楽しみです。保護者の皆さまのご来校をお待ちしています。

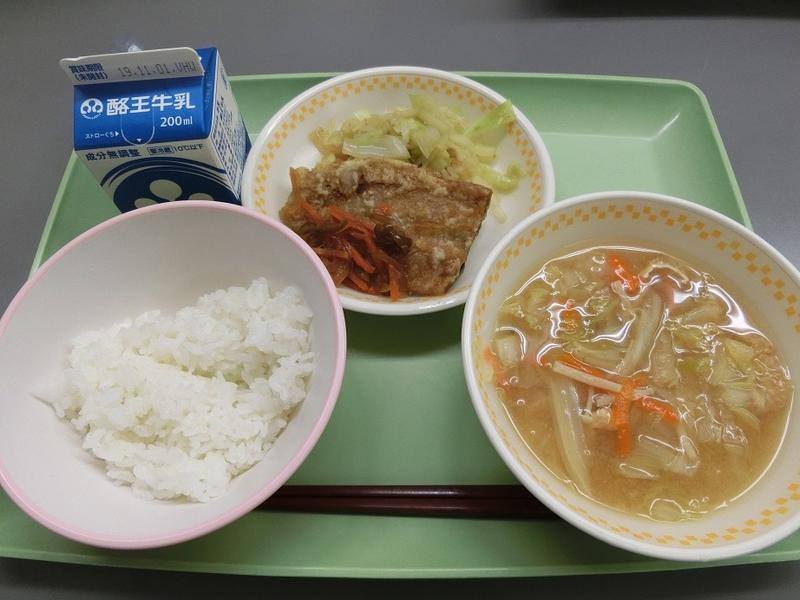

〈献立〉ごはん、牛乳、焼き鮭、野菜きんぴら、白菜のみそ汁

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「きんぴら」です。

給食にも度々登場してみなさんもよく知っているきんぴらですが、きんぴらとはなんでしょうか?

きんぴらとは素材の名前ではなく、調理方法を指しています。主に根菜である、ごぼう・にんじん・れんこんなどを醬油と砂糖を加えて甘辛く炒めたものをきんぴらと呼びます。

その由来は、坂田金時の息子である坂田金平の人名だと言われています。坂田金時とは日本昔話で有名な金太郎の本名なのです。

ごぼうは昔から精がつく食べ物とされていて、きんぴらごぼうは精がつくという食べ物のイメージと、シャキシャキで歯ごたえがあるイメージが、力持ちでたくましい印象のある金太郎のイメージとかさなったのでしょう。でもどうして金太郎ではなく息子の金平が由来なんでしょうね?

ちょっとした雑学でした。今日はちくわも入ったきんぴらです。

素敵な歌声が響いています

明後日の「秋華祭 合唱コンクール」に向けて、各学級でクラス合唱の練習をしています。だんだんと仕上がってきており、校内には素敵な歌声が響いています。本番の発表が楽しみです。

〈献立〉ごはん、牛乳、鶏肉のレモンソース、にらのおひたし、けんちん汁

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「もやし」です。

もやしは植物性タンパク質の豊富な豆が発芽したものなので、豆の栄養的特徴を備えています。他の野菜に比べても多量のタンパク質を含み、ビタミンC、アスパラギン酸、カルシウム、鉄分、食物繊維、ミネラル、ビタミンB1など、生命に欠かせない養分が豊富に含まれています。

また、豆の時は消化が悪いのに、もやしになると胃腸にやさしい食べものに変わるので、「長寿の秘薬」として常食されている地域もあるそうです。しかも年間を通して安定した低価格で、おひたし・炒め物・汁物にと万能食材です。

今日はもやしも入った「にらのおひたし」です。

懐かしい「りっちゃんサラダ」

〈献立〉きのこカレー、牛乳、りっちゃんサラダ、ミニトマト

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「りっちゃんサラダ」です。

りっちゃんサラダと言えば、小学校の授業で習った「サラダでげんき」ですよね。りっちゃんが病気になったお母さんのためにおいしいサラダを作ってあげる話です。皆さんちゃんと覚えていますか。

りっちゃんがサラダを作っていると、動物たちが次々とりっちゃんの家を訪れます。猫はかつおぶしを、犬はハムを、すずめはゆでとう もろこしを、ありは砂糖を、おまわりさんを乗せた馬はにんじんを入れたほうがいいとアドバイスします。北極からは白熊の電報が届き、昆布を入れるように言われます。最後にはぞうが飛行機に乗って登場し、油と塩と酢をかけて仕上げてくれました。

お母さんは、りっちゃんの作ったサラダを食 べてたちまち元気になったと言う話でしたね。覚えていましたか?

今日は、「サラダでげんき」「りっちゃんサラダ」です。小学校の時のことを思い出しながら味わって食べましょう。

お掃除も熱心に

今週土曜日に迫った「秋華祭」に向けて、校舎内外の清掃にも力が入っています。古い校舎ですが、ぴかぴかに掃除して、お客さまをお迎えする準備をしています。

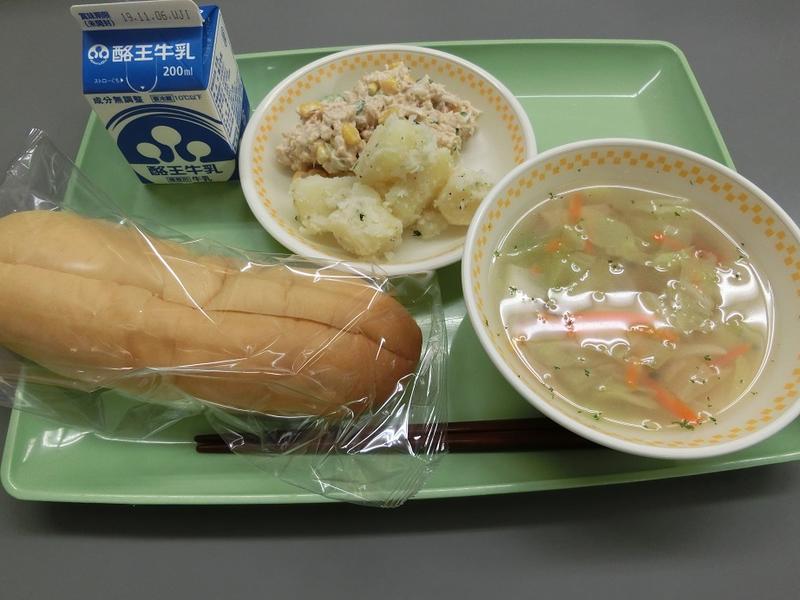

〈献立〉切り目入りコッペパン、牛乳、粉ふきいも、ツナサンド、きゃべつとあさりのスープ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ピクルス」です。

ピクルスは欧米に古くからある、酢を使った野菜の保存食で、いわば西洋の漬物です。ピクルスには醗酵によって作るものと、醗酵させずに酢やワインのような保存性のある液に漬けたものとの2種類に分かれます。醗酵させたピクルスは、乳酸醗酵をさせ酸味をのせるのですが、日本の醗酵漬物との違いは、酸味がかなり強いことです。

日本ではピクルスと言えばきゅうりと言うイメージがありますが、ピクルスはポピュラーなきゅうりだけではなく、ほとんどの野菜がピクルスになります。また日本の漬物と異なる点は、漬け汁にさまざまな香辛料を使う点で、ローリエ、シナモン、タイム、などたくさんの香辛料がもちいられます。

今日はツナサンドにきゅうりのピクルスを使っています。

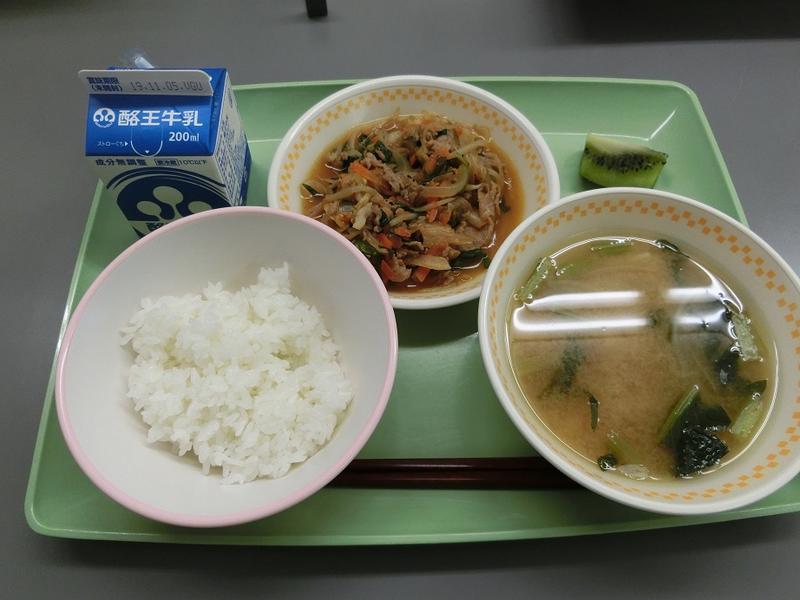

本日の給食

〈献立〉ごはん、牛乳、豚キムチ炒め、じゃがいものみそ汁、キウィ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「キウィ」です。

キウイフルーツは、さわやかな甘さと食べやすさから人気の高い果物です。最近は黄色い果肉のゴールデンキウイや、ひと口サイズのベビーキウイなど品種も増え、ますます注目が集まっています。 日本で販売されているキウイフルーツの多くはニュージーランド産ですが、12月~4月頃には国内産も店頭に並びます。

キウイの原産は中国の南部ですが、キウイの種をニュージーランドに持ち込み、品種改良されて現在のキウイの原種が誕生しました。その後、輸出される際、外国にアピールするため「キウイフルーツ」と命名し販売しました。名前の由来はニュージーランドの国鳥「キウイバード」から来ているとも言われています。

本日の下校時刻の変更

本日、夕方から強雨が予想されております。したがいまして、生徒の安全面を考慮し、秋華祭準備や部活動を早めに切り上げ、16:30下校といたします。

なお、下校後は不要不急の外出を避け、河川等には近づかないよう指導いたしました。ご協力、よろしくお願いいたします。

本日の給食

〈献立〉麦ごはん、牛乳、トマトと卵のスープ、海藻サラダ、鶏のから揚げ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「トマト」です。

給食では、ミニトマトをつかいますが、トマトには「大玉トマト」・「ミディトマト」・「ミニトマト」と分類があります。意外にも大玉トマトやミニトマトといった区分はトマトの品種には関係なく、果実の重さをを表した言葉なのです。200g以上あればトマト。20g~30gはミニトマトと定められていて、その中間の重さだったものがミディトマトとされます。

また、ミニトマトはプチトマトと呼ばれる事もありますが、プチトマトは和製語なので海外では通じないそうです。ちなみに、塩トマトと呼ばれるトマトが人気ですが、これは熊本県八代地域の塩分の多い土壌で育成されたトマトの内、特別に糖度が高いものを指すブランド名のようなものでトマトの品種は、関係ありません。

秋華祭にむけて

11月2日に行われる秋華祭に向けて、毎日、発表の練習や会場の準備をがんばっています。本番まで、約1週間です。みんなで心を合わせて、一人一人のよさが生きる秋華祭にしたいですね。

〈献立〉ごはん、牛乳、さんまの南蛮漬け、白菜の味噌汁、きゃべつのおひたし

〈ひとくちメモ〉「南蛮漬け」

南蛮漬けは醤油や酢、砂糖などの調味料とねぎなどの野菜を合わせたたれを、から揚げした魚や肉にかけた料理です。

南蛮とは東南アジアを経由してやってきたポルトガルやスペインを指し、これらの国からもたらされた香草や香辛料と油を用いた新しい調理方法を外国を意味する「南蛮」という言葉で表しました。

酢に含まれるクエン酸は疲労回復に役立ちます。

本日の給食

〈献立〉しょうゆラーメン、牛乳、ごぼうサラダ、ふかしいも

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「なると」です。

なると巻きは、魚のすり身を原料に製造される魚肉練り製品のひとつです。かまぼこの仲間ですね。

特徴は、細長く周囲がギザギザで、関東以西では主に白地に赤い渦巻き模様が入ったもの、北海道・東北地方・九州地方などでは周囲が赤いものが多く流通しています。

見た目が華やかで綺麗なことから、ラーメンや鍋焼きうどんなどにトッピングされるほか、炒め物などにも用いられます。花なるとや文字入りのなるとも給食に登場したことがありましたね。

合唱リハーサル

本日は、1年生の合唱リハーサルが行われました。一昨日には、2・3年生もリハーサルを行いました。11月2日(土)の秋華祭に向けて、各学級で一生懸命に練習に励んでいます。

〈献立〉ごはん、牛乳、さばのカレー焼き、じゃこときゃべつのあえもの、豚汁

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「さば」です。

さばは、煮付け・焼き魚・さばの味噌煮・さば寿司・しめさばとして多く食べられます。缶詰にされる煮さばも多く、また、かつお節と同様のさば節にされることもあります。

さて、このさばですが、「サバを読む」と言う言葉を皆さんは知っていますか・・・・・・・・・・?

年をごまかす時によく使いますが、これは、さばが大量に捕れ、かつ鮮度低下が激しいために、漁師や魚屋が数もろくに数えず大急ぎで売りさばいたのが起源という説があるそうです。本当なんでしょうかね。

本日の給食

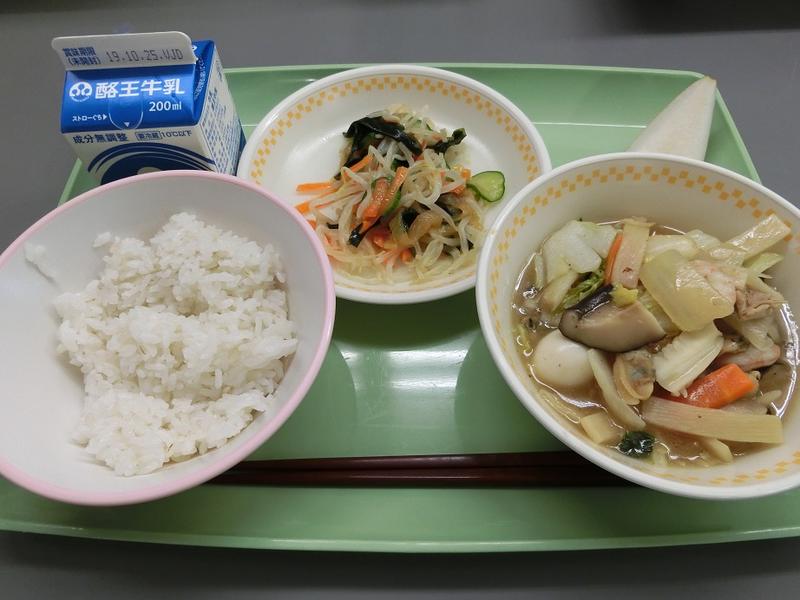

〈献立〉麦ごはん、牛乳、八宝菜、中華あえ、なし

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「チンゲン菜」です。

チンゲン菜は、アブラナ科の中国野菜で葉が巻かない白菜と同じ種類です。肉厚の葉はやわらかくてくせがなく、ゆでたり油で炒めると緑が鮮やかになります。

カロテン・ビタミンCが豊富で動脈硬化予防・制がん効果、美肌にも効果的です。また、カルシウム・カリウム・鉄・食物繊維にも富むので骨の強化や高血圧予防、貧血・便秘予防にも役立ちます。

1年中出回っていますが、春から夏にかけてが旬になります。

本日の給食

〈献立〉わかめごはん、牛乳、豚肉と里芋のみそ煮、すまし汁

〈今日のひとくちメモ〉「水菜」です。

古くから京都で栽培されていたこともあり京野菜としても有名な水菜ですが「京菜」と呼ばれることもあります。今では全国的に栽培されるようになり、サラダや鍋料理に欠かすことのできない身近な野菜のひとつとなりました。シャキシャキとした食感とあっさりスッキリとした味わいは決して主張しすぎないため料理の名脇役として活躍しています。

栄養面では、ビタミンCを多く含み、βカロテンや鉄分、カリウム・カルシウムなども含んだ栄養満点な緑黄色野菜です。見た目的に淡色野菜野菜と思われがちですが、正真正銘の緑黄色野菜です。

本日の給食

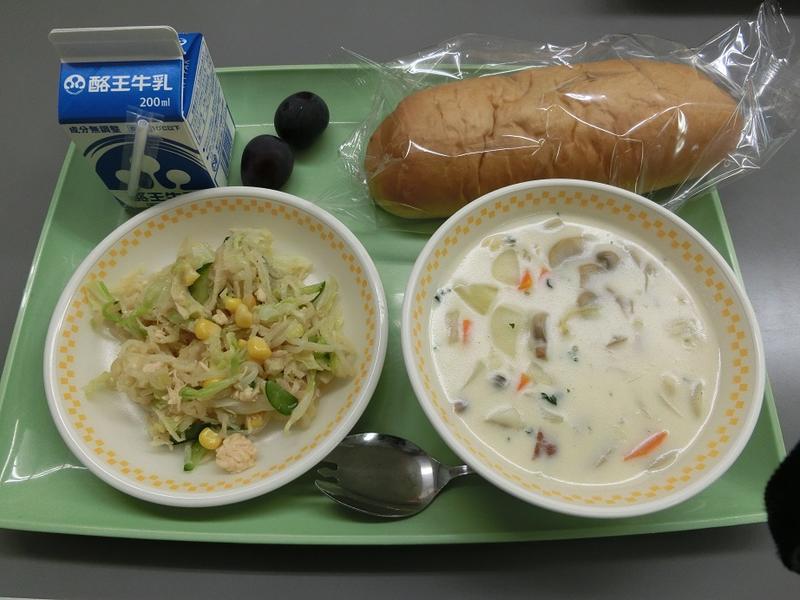

〈献立〉パン、牛乳、切干大根のサラダ、きのことあさりのクラムチャウダー、巨峰

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「クラムチャウダー」です。

アメリカの代表的なスープのひとつであるクラムチャウダー。ハマグリやあさりなどの貝類と、色とりどりの野菜を使った具だくさんのスープですが、クラムは「二枚貝」を意味し本場アメリカで用いられているのはハマグリに近い種類なんだそうです。

チャウダーの元々の意味は、フランス語の「大鍋」で煮込み料理を示す言葉として使われます。面白いのは、クラムチャウダーは作られる地域によって、それぞれ特徴があるそうです。日本でよく知られている白いクリームスープ仕立てなのが、ニューイングランド風、トマトを加えた赤いスープのマンハッタン風、魚介の澄んだスープで作られるロードアイランド風などがあります。

今日は、きのことあさりのクラムチャウダーです。

秋尽くしのメニュー

〈献立〉ソフトめん、牛乳、ほうとう、菊のあえもの、さつまいもの天ぷら

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「菊」です。

菊そのものは、古代より中国で延命長寿の花として菊茶・菊花酒・漢方薬として飲まれていました。その中でも食用菊は、苦みが少なく花弁を大きく品種改良したものです。

菊は、βカロテンやビタミンC・葉酸をはじめとしたビタミンB群などの抗酸化作能力の高い栄養素を多く含み、発がん効果の抑制・コレステロール・中性脂肪を低下させる研究結果が発表されています。また、生体内の解毒物質「グルタチオン」の産生を高めることも発見されています。お刺身に添えられている小さな菊の花は飾りだけじゃなく、解毒効果を利用した殺菌目的だったのですね。

今日は菊のあえものです。