日誌

駅伝大会壮行会

本日の全校集会で、来週4日に行われる福島支部中体連駅伝競走大会に参加する生徒の壮行会が行われました。選手代表の3年生から、「襷もつないで、心の襷もつないできます」という発表がありました。吾妻中学校の全員で応援しています。

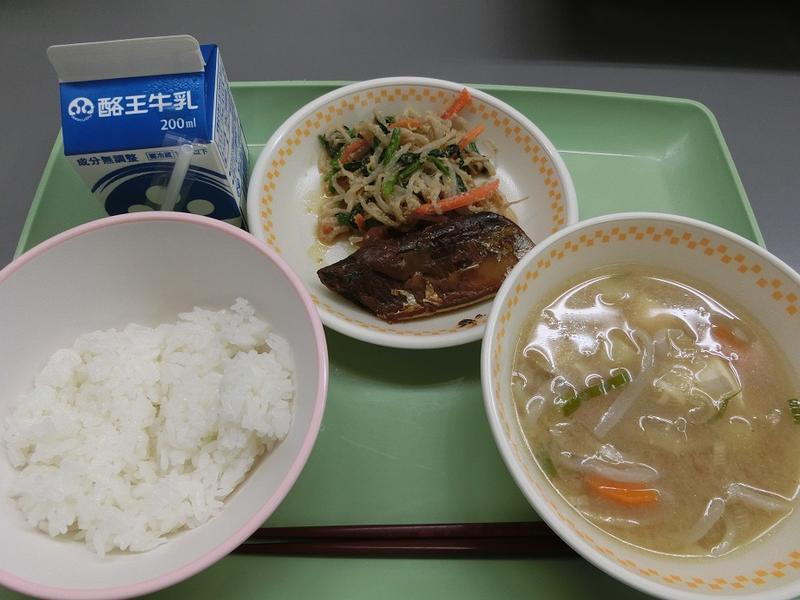

〈献立〉ごはん、牛乳、さんまの塩焼き、ごま和え、けんちんみそ汁

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「けんちん汁」です。

けんちん汁は、神奈川県鎌倉市に伝承される精進料理で、名前の由来は、建長寺の修行僧が作っていたため「建長寺汁」または「建長汁」と言われていましたが、それがいつのまにかなまって「けんちん汁」になったといわれています。

具材には、大根・にんじん・ゴボウ・里芋・こんにゃく・豆腐などで、料理方法はそれらを胡麻油で炒め、出汁を加えて煮込み、最後に醤油で味を調えます。

ちなみに家庭や地域によっては醤油ではなく、味噌仕立てのところもあります。

執行委員会

2学期初めての執行委員会が行われました。2学期の活動についての確認をしました。2学期には、秋華祭もあり、生徒が主体の活動が多くあります。活動を通して様々な成長が見られることを楽しみにしています。

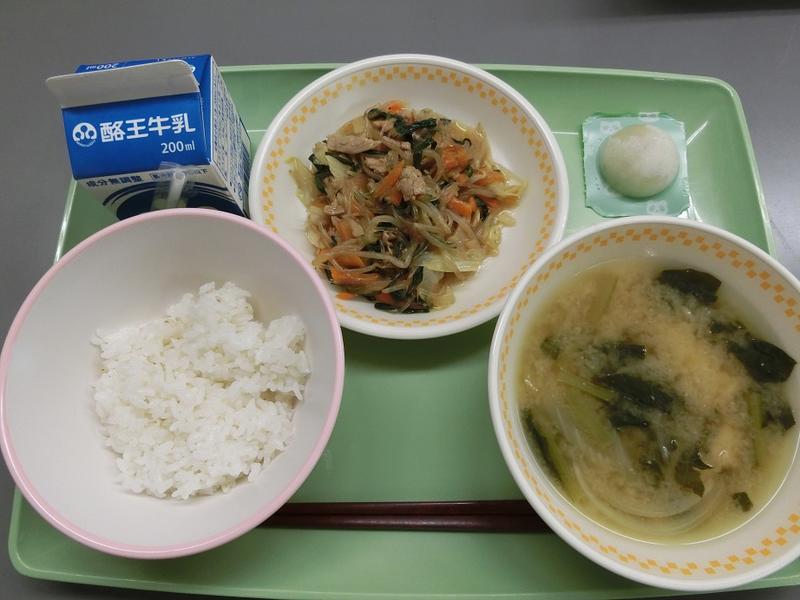

〈献立〉麦ごはん、牛乳、豚肉と野菜のオイスターソース炒め、玉ねぎのみそ汁、ミニゼリー

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「にら」です。

日本のにらの栽培の歴史は古く、9~10世紀ころからといわれています。

北海道や東北などの寒い地方では、体が温まり精力がつく野菜として、古くから重宝がられていました。丈夫でつくりやすく、刈り取った後の株から再び新しい葉が伸びて、年数回の収穫が可能です。

戦前は家庭菜園での栽培が主で、あまり八百屋さんの店頭には並びませんでしたが、現在では強いにおいもあまりきらわれなくなって消費が伸び、北海道から沖縄まで全国的に栽培されるようになりました。

この「にら」は、東アジアの各地に自生し、中国や東南アジアで は古代から栽培されています。

本日の給食!

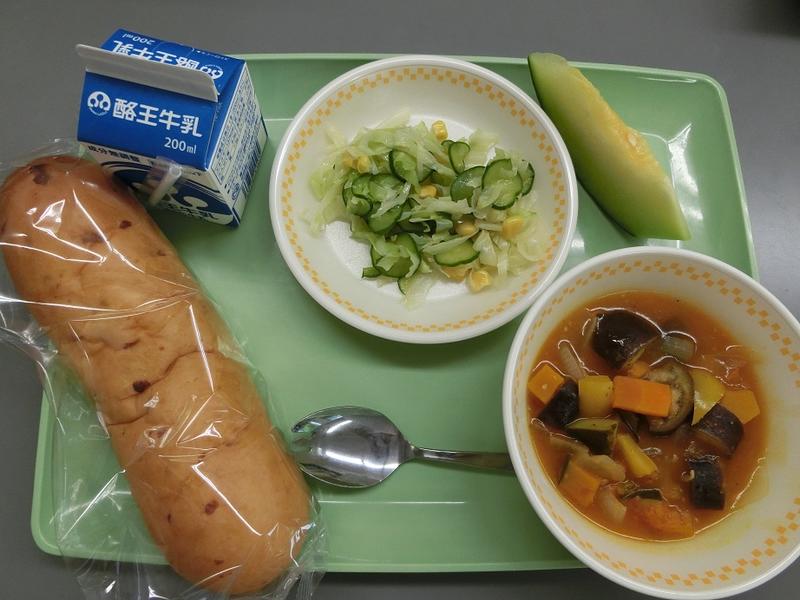

〈献立〉チーズパン、牛乳、ラタトゥーユ、きゃべつときゅうりのサラダ、メロン

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ラタトゥーユ」です。

ラタトゥーユとは、フランス南部ブロヴァンス地方、ニースの郷土料理で、夏野菜の煮込みことです。

たまねぎ・なす・ピーマン・ズッキーニ・かぼちゃなどの夏野菜をにんにくとオリーブオイルで炒めてトマトを加える、ローリエ・オレガノ・バジル・タイムなどの香草とワインで煮込みます。

うまみを出すためにベーコンなどの肉類を入れたり、セロリ・唐辛子などを入れる工夫をしたりします。

そのまま食べたり、パンと食べたり、パスタソースに使ったりもします。

吾妻地区PTA親善球技大会

昨日は、「吾妻地区小・中学校PTA親善球技大会」がありました。吾妻中学校PTAのみなさんも大活躍で、ソフトボールでは第4位、バレーボールでは準優勝という成績でした。応援ありがとうございました。

〈献立〉ごはん、牛乳、あじのたつたマリネ、棒きゅうり、佃煮、夏野菜のみそ汁

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「あじ」です。

「あじ」という名前は、単純に「味の良い魚」だからあじになったと言われています。漢字のあじは魚へんに「参」が使われていますが、諸説あります。

あじの一番美味しい季節が旧暦の3月なので、数字の「参」が使われたという説、「美味しくて参ってしまう」から「参」が使われたという説、「参」には多くのものが入り交じるという意味があり、群集する魚であるから「参」が使われたという説などがあります。

新しい食器での給食

2学期から給食で使用する食器が新しくなりました。素材も軽くなり、運びやすくなりました。

〈献立〉ごはん、牛乳、カレーライス、野菜サラダ、ミニトマト

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ミニトマト」です。

トマトの原産地はアンデスの高原地帯です。このトマトを改良したのがミニトマトです。果実は小粒で、糖度が高いのが特徴です。

普通のトマトもミニトマトも、どの野菜よりも多くのリコピンが含まれています。トマトの赤色の素となるリコピンは、ストレスや紫外線で増加する体内の活性酸素を消してくれる物質です。

ところで、このミニトマトですが、日本では、はじめは機内食用としてわずかにしか栽培されていませんでしたが、昭和50年代後半ごろから急速に拡大し、今では食卓はもちろん弁当の彩りにもかかせない食材になりました。

2学期が始まりました!

今年も暑い夏休みでしたが、吾妻中でも元気に2学期が始まりました。実り多い2学期になるよう、生徒・職員一丸となって頑張っていきます。

〈献立〉牛まぶしごはん、牛乳、からしあえ、根菜汁、冷凍みかん

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「冷凍みかん」です。

冷凍みかんは、学校給食のデザートとしても馴染みが深いほか、スーパーマーケットや駅の売店などでも売られています。

冬から春頃にしか販売されていなかったみかんを通年販売できる商品にしようという考えから発案され、収穫したみかんをそのまま夏まで冷凍し、1955年(昭和30年)から小田原駅のキヨスクで販売するようになったのが始まりだそうです。

みかんをそのまま凍らせると乾燥してパサパサしてしまうため、急冷と水つけを繰り返して外に氷の膜を作り、乾燥を防ぐ工夫をしています。この膜によってみかんの水分が外に出てしまうことを防ぎ、パサパサしないおいしい冷凍みかんができます。

1学期終業式・ALT離任式

1学期の終業式が無事、終了しました。学習に部活動に精一杯努力した1学期だったと思います。1学期の反省を基に、健康で有意義な夏休みにしてほしいと思います。また、約1年間お世話になったALTのブライアン先生の離任式も行われました。今まで、ありがとうございました。また、お会いできるといいですね。

〈献立〉えびピラフ 牛乳 具だくさんスープ フルーツポンチ

〈ひとくちメモ〉 今日のひとくちメモは「フルーツポンチ」です。

フルーツポンチはもともと、お酒に炭酸水やシロップ、小さく切った果物を入れたものが一般的でした。

日本でお酒の入らないフルーツポンチが20世紀初頭に日本初のフルーツパーラーとして開業した銀座千疋屋で1923年(大正12年)から提供されていました。以外に古くからあったのですね。

近年では缶詰の果物や寒天・ゼリーなどを加えるものも主流になっています。

1学期最後の給食は冷たいフルーツポンチです。2学期からの給食も楽しみにしていてくださいね。

理科研究授業

本日、理科研究授業がありました。福島大学から大橋先生をお招きし、2年生全員が体育館で授業を行いました。「舌のはたらき」に関する実験で、牛乳のおいしさの評価をするものでした。みんな熱心に牛乳の飲み比べを行い、ワークシートに感想を記入しました。

〈献立〉麦ごはん 牛乳 夏野菜カレー イタリアンサラダ ヨーグルト

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「夏野菜」です。

春に種をまいて夏から秋の初めごろに収穫する野菜を「夏野菜」と言います。なす・とまと・ズッキーニ・かぼちゃなどいろどり豊かなのが特徴です。

旬の野菜にはその季節に身体が必要とする栄養素がたくさん 含まれています。

夏野菜は、カロチン・ビタミンC・ビタミンEなどを多く含む野菜が多く夏バテなどに効果があります。

本日の給食

〈献立〉麦ごはん 牛乳 じゃことくるみの甘辛煮 大根と海藻のサラダ 肉じゃが

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「海藻」です。

海藻と言っても色々な種類がありますが、今日のサラダには、わかめ、青つのまた、赤つのまた、白みりんの4種類の海藻が入っています。

海藻は糖質が主成分で、脂質が少なく、食物繊維が非常にたくさん含まれています。また、キャベツやレタスなどの野菜と比べても食物繊維が多く、カルシウムが2倍、ビタミンAカロテノイドは2倍から、多いもので15倍も含んでいます。

海藻のすばらしい効能が分かって頂けたかと思いますが、重要なのは、体にいいからといってそれだけを食べるのではなく、バランス良く食べるのが一番いい方法です。

学校評議員会がありました

本日、今年度第1回目の学校評議員会がありました。評議員の方々においでいただき、ご意見をいただきました。給食の試食もしていただきました。

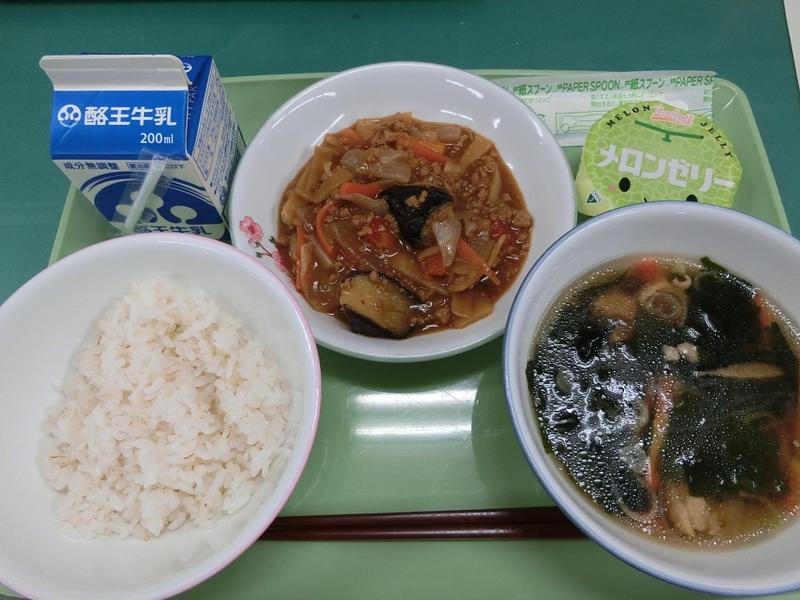

〈献立〉麦ごはん 牛乳 麻婆茄子 春雨スープ メロンゼリー

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「なす」です。

なすは英語でEggplantと言います。直訳すると、たまご植物?ですよね。

日本ではなす=紫色のイメージですが、もともと原産地周辺の 東南アジアでは、白や緑色のなすが一般的なのでそう呼ばれるようになったようです。

なすは国内品種だけでもかなり沢山の品種が作られています。スーパーでよく見かけるのは「卵型なす」や、それよりやや面長の「長卵型なす」です。大きい米なす、丸型の賀茂なす、非常に長い長なす、色の白いなすなどもあります。

授業参観・学年懇談会

昨日は、授業参観・学年懇談会でした。多くの方にお越しいただき、ありがとうございました。子どもたちの成長をご覧いただけたでしょうか。

〈献立〉ピタパン 牛乳 カレーペースト きゃべつのスープ 牛乳寒天

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ピタパン」です。

ピタパンは、地中海沿岸、中東、北アフリカなど中近東で主に食べられている直径20㎝位の平たく円形のパンです。「ピタ」とはヘプライ語でアラブのパンという意味です。イタリアではピザの語源となったとも言われています。

エジプトで古くから愛食されてきたピタパンが周辺国に広がり、様々な変化をしていったようです。英語圏の国々でピタパンは、ポケット状の空洞が特徴的なので「ポケットパン」と呼ばれて親しまれています。半分に切って、ポケット状の空洞に具材を挟みサンドイッチのようにして食べます。

本日の給食

〈献立〉パン 牛乳 チリコンカン ごぼうサラダ 小玉スイカ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「スイカ」です。

最近のスイカは丸い大玉スイカのほかに、ラグビーボールのような「マダーボール」、果皮が黒い「でんすけ」、果皮が黄色い「太陽スイカ」、さらには三角や四角のスイカなどいろいろな種類のものが見られるようになりました。もちろん黄色い果肉のスイカも健在です。

今日のスイカは小玉スイカで、サイズが小さく冷蔵庫に入れやすいスイカです。外見や味は大玉と変わりませんが、果皮が薄いので可食部分が多く甘みもあります。

県陸上競技大会壮行会

本日の全校集会で、7月3日(水)~5日(金)に行われる県陸上競技大会の壮行会が行われました。参加する選手たちは、一人一人力強く抱負を述べました。全校生で応援しています。

〈献立〉ごはん 牛乳 トマトと卵のスープ にらのおひたし 鶏肉のレモンソース

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「レモン」です。

インドのヒマラヤ地方で誕生したレモンは10世紀頃に中国へ、その後アラビア半島に伝わりました。12世紀頃にアラビア人からスペインに伝えられたといわれます。さらに十字軍の移動により ヨーロッパに広まり、大航海時代にはアメリカやブラジル・アルゼンチンなどへも伝わりました。日本には明治時代初めに渡来し、 現在は広島、愛媛、熊本などで栽培されています。

このレモンのビタミンCの含有量は、かんきつ系の中でもトップクラスで、風邪の予防や美肌作りに効果があります。また、豊富に含まれるクエン酸は、疲労回復に効果が高いと言われています。

うれしい話題

先日、地域の方から、「毎朝元気よくあいさつをしてくれる生徒たちがいて、心が温かくなる。そういう生徒がいると励まされる。」とのお電話をいただきました。そのようなお電話をくださる方のいらっしゃる吾妻地区です。また、そのようなあいさつのできる子どもたちのいる吾妻中です。

〈献立〉カレーライス 牛乳 和風ごまドレッシング和え ヨーグルト

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「カレー粉」です。

カレーやカレースープ、そして、カレー味の料理に欠かせないカレー粉。このカレー粉はカレー粉というスパイスがあるのではなく、様々なスパイスをブレンドして作られたものです。カレー粉に使われるスパイスはメーカーや商品によっても違いますが、給食で使っているカレー粉は、スパイスが30種類以上だそうです。

カレー粉の作り方は、スパイスを粉にし、火で炒る焙煎という作業をおこないます。こうすることで、カレー粉独特の香りが生まれます。次に長い時間「熟成」されます。こうすることでスパイスをおちつかせ、カレー粉というひとつのまとまった、まろやかな風味にしていくのです。その後、網の目のようなメッシュを通し、カレ ー粉のつぶの大きさを一定にし、最後に、また数日間じっくりねかせ、さらに香りにまとまりが出て、深い味わいになります。

本日の給食

〈献立〉麦ごはん 牛乳 五目スープ ボイル野菜 エビチリ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「エビ」です。

エビの種類は、クルマエビのように泳ぐエビ類(遊泳類)とイセエビのように歩くエビ類(歩行類)があり、合わせて約2500種類いるそうです。

その中でも日本人が食べているエビは、世界中から100種類以上のエビが輸入されています。私たち日本人は大変なエビ好きで、世界の漁獲高の4分の1以上にあたる年間約30万トンを食べていて、一人当たりの消費量は世界第一位だそうです。

エビは日本の食生活になくてはならない食材になっているんですね。

防犯教室

昨日は、防犯教室がありました。スクールサポーターの方の話を真剣に聞き、自分の身を守るための護身術を学びました。

〈献立〉 麦ごはん 牛乳 手作りひじきの佃煮 新じゃがのうま煮 大根の浅漬け

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「佃煮」です。

佃煮はいまや日本の代表的な一品となっており、幅広い食材が使えることから何かもう一品ほしい時などに大活躍するおかずですよね。

そんな佃煮ですが、もともと漁師たちの保存食として食べられていました。

江戸湾にはプランクトンが豊富だったことから小魚が大量にとれたとされています。そのため佃島の漁師たちは湾内で獲れた小魚などをそのまま海に戻すなどして捨てていたそうですが、やがては小魚煮込むことにして保存食としました。

これが佃煮の誕生だとされていて、佃煮は長く保存ができることから不漁が続いた時などには備蓄食品として活躍したそうです。その後は参勤交代の影響を受けて加賀藩に伝わり、やがて全国的に佃煮が広がっていくこととなりました。

1学期期末テスト

本日は、期末テストがありました。おいしい給食で、テストもがんばることができました。

〈献立〉ナン 牛乳 ミートサンド 野菜のコンソメスープ メロン

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「メロン」です。

メロンは果肉の色によって「赤肉系」、「青肉系」、「白肉系」に分けられます。赤肉は夕張メロンやクインシーメロンがよく知られていて、青肉ではアールスメロンやアンデスメロンなどが有名です。

さらに、網の有無によって「ネット系」、「ノーネット系」にも分けられます。ネット系メロンは、成長過程で果肉が果皮よりも大きくなろうとして、その時に果皮がひび割れてしまいます。このひび割れをふさごうとしてできたコルク層がネットになります。一般的には、ネットの模様が均等であるほど商品価値が高くなります。

明日は期末テストです

いよいよ明日は、今年度初めての期末テストです。今回のテストは、テスト範囲が広いので、勉強をするのもなかなか大変のようです。最後まで諦めずに、やれることをやって、今の実力を確認してほしいと思います。

〈献立〉わかめごはん 牛乳 にらたま汁 おひたし 信田煮

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「信田煮」です。

信田煮とは、油揚げを使った煮物につける名称で、同様の呼び名には、きつねうどんをしのだうどん、いなり寿司をしのだ寿司などがあります。

また、油揚げでほかの食材を巻いた煮物は「しのだ巻き」ともいい、豆腐、卵、すり身、ふき、わらび、ぜんまいなどを巻いて作ります。

信田煮の意味はわかったと思いますが、なぜ油揚げを使った料理を信田と呼ぶのかというと、きつねの好物が油揚げという言い伝えの葛の葉ぎつねの伝説で有名な「信田の森(現在の大阪府)」から きています。

テスト勉強頑張っています

25日(火)は、今年度初めてのテストになります。1年生にとっては、中学校での初めてのテストです。4日後にひかえたテストに向けて、みんなで頑張っているところです。

〈献立〉 麦ごはん 牛乳 牛すき煮 おひたし さくらんぼ

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「さくらんぼ」です。

日本におけるさくらんぼの歴史は、明治4年頃北海道開拓使庁において、アメリカ人の助言により、さくらんぼ・りんご・なし・ぶどうなどの西洋の果樹をアメリカから導入し、日本において果樹栽培の歴史に一大改革をもたらしたそうです。

さくらんぼは、ほかの果物に比べると高価なものですよね。

そのわけは、さくらんぼの実は黄色くなり始めた時に雨にあたると実が割れてしまうそうです。そうすると商品価値がなくなってしまうことから、さくらんぼ農園では高価なビニールハウスなどが必須で、それがさくらんぼが高価になってしまう要因のひとつなんだそうです。

本日の給食

〈献立〉 麦ごはん 牛乳 みそ汁 ふきの炒め煮 鶏の照り焼き

〈ひとくちメモ〉今日のひとくちメモは「ふき」です。

まだ冬のなごりの残る早春に、山すその日だまりにひょっこり黄色い頭を出すふきのとう。ふきの原産地は日本で、北海道から九州まで全国の山野に自生しています。冬に黄色の花を咲かせるところから、冬黄がつまって「ふき」になったといわれます。

ふきは、独特のほろ苦い味があります。店頭でよく見られるのは愛知早生という品種で、長さは1メートルほどになります。北海道から東北地方では、大型で長さが2メートルにもなる秋田ぶきが育ちます。繊維が固いので、佃煮や砂糖漬けに使われます。