2024年6月の記事一覧

幼稚園・保育実践講座

幼稚園・保育実践講座

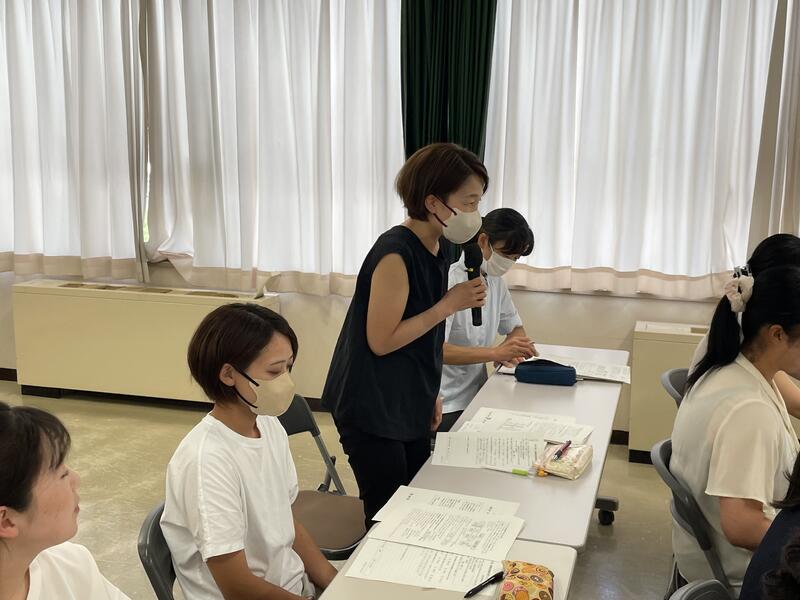

講師に山梨大学名誉教授、加藤繁美先生を迎え、『保育・教育における子どもの声』をテーマに研修会を開催しました。先生から紹介される『子どもの声』から、子どもは愛おしい存在であることや子どもは無知・無能な存在ではないことを再認識するとともに、人権問題という側面から保育・教育の在り方を問い直す大切さを学びました。参加者から加藤先生の話をもっともっと伺いたいという意見が聞かれるなど、学びがいのある講座となりました。

|

|

|

|

特別支援教育実践講座 「特性に応じた支援と合理的配慮」 梅田真理先生の講演会を行いました。

5月24日(金)、パルセいいざかにおいて、宮城学院女子大学教授・梅田真理先生をお招きし、特別支援教育実践講座を実施しました。

梅田先生からは、「特性に応じた支援と合理的配慮」という演題で講演いただきました。はじめに、特別支援教育は「決して特別なものでなく、一人一人の子どもにあった支援と考えれば、当たり前のこと」であるという話をいただきました。また、合理的配慮とは、「例えば学級でともに学ぶために必要なもの」で、どの子に対しても行うものであれば「基礎的環境整備」であることを御指導いただきました。さらに、「合理的配慮」を考えるためには、子どもが何に困っているのかを把握することが重要であり、学習面・生活面でのつまずきから、何を検討しなければならないのか、どのような学習環境を整えるのか、ユニバーサルデザイン等の話も含め、分かりやすく教えていただきました。そして、すべての子どもの自立のために、「教師が支援の輪から抜けた後を考えながら支援する」ことの重要性を学びました。

受講者からは、「子どもが現在もっている力を理解し、できること、できそうなことをとらえることが重要であると気付かされた」、「苦手な子だけでなく、どの子も取り組みやすい環境づくりが大切だと思った」等、受講者自身の資質向上や明日からの実践に参考となった内容の感想が聞かれました。

|

|

|

|

|

学校図書館担当者研修会を開催しました!

学校図書館担当者研修会を開催しました!

6月13日(木)にオンラインで、「学校図書館担当者研修会」を開催しました。今年も、図書館教育のエキスパートである、福島市立図書館 図書サービス係 学校図書館指導員の根本幸枝先生より講話をいただきました。子どもたちの豊かな読書活動推進のため、学校図書館を魅力的にアップデートする方法についてご紹介いただきました。

|

|

生成AI活用講座

生成AI活用講座

生成AIは、教育現場でも業務改善やより質の高い学びの実現を目指すために様々な活用が期待されています。

そのような中、本講座は、今年度はじめて開設しました。

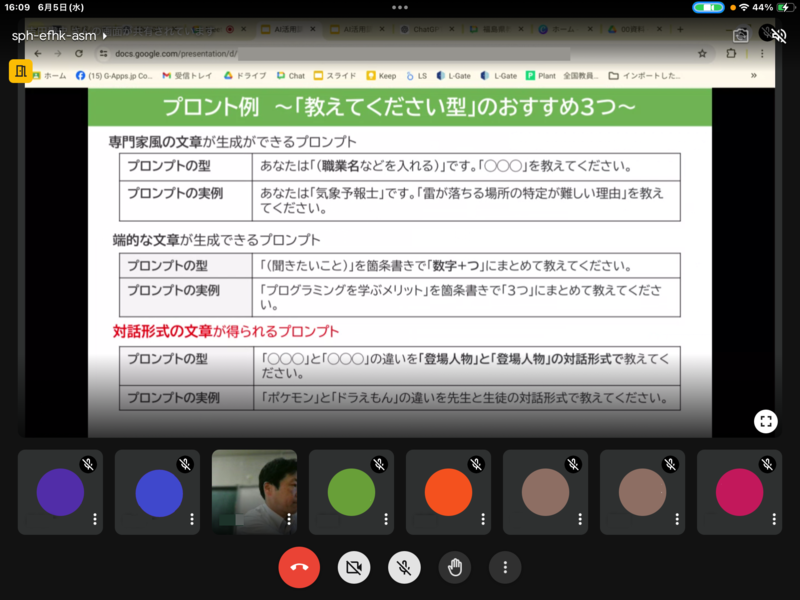

前半は、文部科学省の「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン(令和5年7月)」にふれながら、生成AIの教育現場での活用の留意点や学校における生成AIの活用例について研修しました。

後半は実際にChatGPTを使いながら、命令文であるプロンプトを理解したり、実際にプロンプトをつくったりして、意図したものを生成する演習を行いました。

※参加者が多かったため、一部の先生方にはオンラインにより別日に研修を行っていただきました。

|

|

|

|

|

|

参加者の感想

・本日はありがとうございました。まさに目からうろこの内容でした。ここまで生成AIができるとは思っていませんでした。

・生成AIを校務に積極的に取り入れていくことで、教材研究等の時間を確保することができ、より子どもたちに寄り添った学級経営ができるのではないかと思いました。また、授業アイディアも新しい視点から得ることができそうなので無限の可能性を感じました。

・AIで作るのは、楽をしているだけのような気がしていたが、あくまでも、人間が主体で、AIを活用していけば良いことがわかった。義務的なものはAIで、そうでないものは、参考にして自分で作るようにしていきたい。

・今までなんとなく難しそうなイメージがあって、手を出したことがなかったのですが、今回の講義を受けて、非常に便利で簡単に利用できることがわかりました。使い方次第では校務に生かせると思うので、活用していきたいです。

・初めてチャットGPTを使って感動しました。使い方に慣れるまでまだ時間がかかりそうですが、効率的に仕事をこなすことにつなげられそうです。また、子どもたちにも情報活用能力をしっかり育てた上で使っていきたいです。ただ、チャットGPTが優秀過ぎて、悲観的に(自分の無能さを痛感して)なりそうで心配です。AIに負けない人間的な魅力をもった教員でありたいです。

・教育現場で本当に使えるのか?と思っていましたが、たくさんの活用場面があることがわかりました。

・生成AIに関しては、世間一般の情報ばかりが先行して教育現場での活用がなかなか見えていませんでしたが、今日の研修を通してどんな活用の方があるのかが理解でき、なおかつ自分なりに応用して使えそうな期待も見えてきました。とても有益な研修でした。ありがとうございました。

・生成AIの必要性は感じていた。しかしセキュリティ等の不安から、なかなか試してみることができずにいたが、この研修で実践してみて、授業や校務で使ってみようという意欲が高まった。特に会話形式での説明やクリエイティブな授業のアイデアといったプロンプトの作り方はたいへん勉強になった。ありがとうございました。吉田先生はあれだけの知識をいったい、どうやって学んでいるのかも気になった。

・生成AIをうまく活用することで業務改善にも生かすことができそうです。実際にChatGPTを体験することができ、大変有意義でした。先生方にも伝達したいと思います。ありがとうございました。

・学級通信の文章で迷うことが多かったので、チャットGPTに聞いて、参考にするのもよいと思った。しかし、個人情報の入力をすると生成AIが学習をし、個人情報が流出してしまうため、個人情報の取り扱いには注意しなければならないと学んだ。また、プロンプトの入力のポイントを教えていただいたおかげで、自分の求めている答えが返ってきた。上手に活用していきたい。ハルシネーション、誤情報の生成という言葉を初めて聞いた。ファクトチェックすることが、生成AIを上手に活用するポイントの一つだと思う。ファクトチェックを行っていきたい。

Google Meet 操作研修

Google Meet 操作研修

5月28日(火)、29日(水)、30日(木)にGoogle Meet操作研修を開催しました。

Google Meetは、今年度から本市で使用しているビデオ会議アプリです。昨年度まで使用していたものから変更になったため、研修ニーズが高く、3日間とも定員を満たした状態での研修でした。

実際に会議を開催したり、開催された会議に参加したりと基本的な操作から研修を行いました。また、オンライン授業の授業デザイン等についても研修しました。

|

|

|

|

|

|

<参加者の感想>

・なかなか使うことができなかったので、やり方が分かって安心しました。今後の学習に活用していきたいと思います。色々な技術を吸収できるように、積極的に使い、子どもたちが意欲的に学んでいくことができるよう励みたいと思います。

・Google Meetは参加したことはあっても主催したことはありませんでした。やり方がわかったので次に機会があったらできそうな気がしました。

・初歩的なところから、丁寧にご指導いただき、ありがとうございました。特に、教師用画面と、児童用画面とを並べて比較しながら視覚的にわかるように操作手順を示していただいたことがありがたかったです。また、自分の学級でオンライン授業に向けた事前指導をする際に、どんなところに気をつければよいのかが明確になりました。

・Google Meetの基本操作だけではなく、操作の根拠も交えてお話いただけたので、今後自分で使用した際に小さな混乱が防げるなと感じました。

・丁寧に説明していただきとてもわかりやすかったです。Google Meetを生徒ともに試験的に試みたいと思います。