カテゴリ:今日の出来事

プログラミング的思考とは【プログラミング研修会①】

プログラミング的思考とは【プログラミング研修会①】

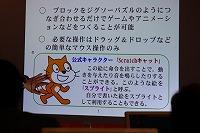

平成31年2月21日(木)、ICT推進事業「プログラミング教育研修会」を開催しました。小学校プログラミング教育導入の経緯、ねらい等の講義後、第5学年算数科及び第6学年理科の学習におけるスクラッチを利用した授業の演習を行いました。研修者は、教科における学びをより確実なものとするICTの活用について理解を深めました。

〔研修者の声〕

◇プログラミング教育がなぜ必要なのか、この研修を受ける前は正直わかりませんでしたが、自分でプログラミングしてみて、プログラミングが身の回りで活かされていることがよくわかりました。プログラミング的思考の良さを実感させてもらったので、授業に導入していけるよう、さらに学んでいきたい。

◇学校の職員に伝える際のポイントが大変よくわかりました。スクラッチは実際に操作してみてとても面白かったです。どのように指導していくか、もう少し自分自身で触っていきながら考えていきたいと思います。とても楽しく学ぶことができました。

◇今年度、学校のコンピュータクラブでスクラッチを児童に操作させたが、うまく指導できなかった。しかし今回の研修でどう扱ったら教育効果が上がるのかが理解できて、とても参考になりました。懇切丁寧な説明でとてもわかりやすい研修でした。

◇実際にやってみないとわからない部分が多いので、できるだけたくさんの先生に体験してもらうのが良いと思った。意欲的に取り組めるし、授業が楽しくなると思います。実施に向けて、ねらいに合わせて教育課程に組み込んでいきたいです。演習時間が十分に確保されていて大変良い経験となりました。

◇プログラミング教育のねらいや、具体的にどのような能力を高めたいのかがよくわかりました。実際に使ってみて授業のイメージができました。理科実験でのプログラミングはとても頭を使うので、子供を鍛えられるなと感じました。

教育の進化ータブレット端末の可能性【タブレットPC研修会】

教育の進化ータブレット端末の可能性【タブレットPC研修会】

平成31年2月19日(火)20日(水)、平成30年度ICT研修推進事業タブレットPC研修会を開催しました。電子黒板ユニットの操作やデジタル教科書の活用、授業支援システムSKYMENUの操作、ジャストスマイル8の活用について研修を行いました。

※ICTの活用により容易となる学習場面の例

◎距離や時間を問わずに児童生徒の思考の過程や結果を可視化すること【思考の可視化】

◎教室やグループでの大勢の考えを、距離を問わずに瞬時に共有すること【瞬時の共有化】

◎観察・調査したデータなどを入力し、図やグラフ等を作成するなどを繰り返し行い試行錯誤すること【試行の繰り返し】 (文部科学省 「ICTを活用した教育の推進に関する懇談会報告書(中間まとめ)」2014年から)

〔研修者の声〕

◇研修を受けた今は使えそうな気がしますが、何度も繰り返し活用しないと身に付かないと感じています。白パソでデジタル教科書が見れることがわかったので、ぜひ積極的に活用してみたいと思います。これまでにない授業の可能性が広がりそうです。

◇学習に活用できる様々な機能について丁寧に教えていただいたので、詳しく知ることができました。子供たちがわかる・楽しい授業を目指して、今日の研修を少しでも生かしていきたいと思います。

◇電子黒板ユニットやデジタル教科書の操作方法を教えていただき、わかりやすく学ぶことができました。どの教科のどの単元に使用するか考える必要があると感じました。今まであまり使用したことがなかったのでこれから使ってみようと思います。ありがとうございました。

◇これからの授業で非常に役に立つツールだと理解しました。いち早く使いこなせるよう勉強したいと思います。普段と違う授業の形で子供たちの学習意欲も高まると感じました。

◇電子黒板・デジタル教科書は大きく映すことができるので、児童の興味をひき、授業に関心をもたせることのできる一つになると思った。また、ジャストスマイルは子供にも使いやすいソフトであるので、私自身が使い方を覚え、子供と共に活用していけるようにしていきたいと思った。

修了式及び研修報告会【ふくしま教師塾】

修了式及び研修報告会【ふくしま教師塾】

平成31年2月19日(火)、平成30年度ふくしま教師塾の修了式及び研修報告会を行いました。教育研修課長からⅦ期生(金谷川小学校 大島晃一先生・西信中学校 佐々木卓美先生)に「修了証」が手渡されました。研修報告会では、今年度の研修成果と課題について6人の塾生が発表を行い、国語科 鈴木義男師範(鎌田小学校長)、算数科 佐藤浩昭師範(大久保小学校長)、社会科 小島英二塾長(三河台小学校長)からご指導をいただきました。また、塾長から、「子どもが自ら立ち、子どもが自ら生きる“第三の授業”を目指し、自問自答できるプロ教師であれ」との講話がありました。塾生は、理想の授業を目指して仲間とともに切磋琢磨し、教師としての技量を磨いていきたいと決意を新たにしました。

〔塾生の声〕

◇若い先生方が切磋琢磨している姿に刺激をもらいました。私たちがやってきた研究が、子どもたちのためになっているということを改めて認識することができました。子ども一人一人に「生きる力」を身に付けさせられるよう、今後も研究を継続していきたいと思いました。

◇研修報告するにあたり、自分に足りないものは何だったのかを深く考え直すことができました。来年度に向けて、自分の課題及び理想の授業を明確にして、準備していきたい。

◇発表資料をまとめる中で、視点2についての成果・課題を示すことが難しかった。それは手立てが明確でなく、何をしてどのような子どもに育てたいのかがはっきりしていないからだと分かった。自分を見つめるために今回の発表は大きな糧となった。

◇どの先生も「見方・考え方」をポイントにしていた。知識・理解だけでなく「考えるプロセス」を大切にしていくことが、これからの授業において必要であることを再確認できた。様々な教科における効果的な手立てを知ることができたので、自分の研究教科とつなげながら考えていきたい。

◇研究する楽しさを感じながら学ぶことができました。今後に生かして、子どもたちのために学び続けたいと思います。一年間ありがとうございました。

子どもの育ちに寄り添って【通級指導教室担当者研修会】

子どもの育ちに寄り添って【通級指導教室担当者研修会】

平成31年2月19日(火)、福島市通級指導教室担当者研修会を行いました。今年度の指導を振り返り、次年度の教室運営での工夫・改善について熱心に協議しました。

◇通級指導教室設置校 福島第一小学校「つくしの教室」 福島第四小学校「ことばの教室」「まなびの教室」 蓬莱小学校「ユキヤナギ教室」 平野小学校「けやき教室」 鳥川小学校「はやぶさ教室」 岳陽中学校「しゃくなげ教室」 蓬莱中学校「あすなろ教室」 信陵中学校「やまならし教室」

福島の未来を担うたくましい子どもを育てる【調査研究報告会】

福島の未来を担うたくましい子どもを育てる【調査研究報告会】

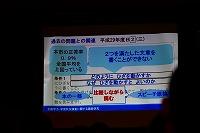

平成31年2月15日(金)、平成30年度調査研究報告会を行いました。「全国学力・学習状況調査に関する研究」では、国語科、算数科・数学科、理科の解答状況やつまずきの傾向及び原因などについて経年比較・分析を行い、課題とともにその克服につながる視点を示していただきました。また、「不登校に関する研究」では、不登校に対する教師の意識の変化や欠席日数に応じた有効な取組を調査・分析し“5つの提言”を発表したり、各学校で成果を上げている実践例を紹介したりしていただきました。参加者は、福島市で学ぶすべての児童生徒にとって、学校が希望に満ちた学びの場となるよう努力していきたいと決意を新たにしました。

◇不登校に関する調査研究部会…島貫条司(部長・野田中) 佐藤栄治(鳥川小) 小松はる佳(福島二中) 山田光裕(北信中) 今野友華(矢野目小) 阿部泉(大森小)

◇全国学力・学習状況調査に関する研究部会…佐藤浩昭(部長・大久保小) 久家優子(大森小) 瀬尾純子(野田中) 君島慎一朗(福島三小) 根本光二(野田中) 村上宏(三河台小) 山口直木(福島三中) ※敬称略

〔参加者の声〕

◇日々の授業で何をすべきか端的に示していただきました。調査研究協力員の皆様に敬意を表するとともに、この報告書をもとに本校でも授業改善に役立てていきたいと思いました。

◇不登校の問題について組織的に取り組むことの大切さを痛感しました。不登校の原因はそれぞれで、特効薬・マニュアルがないのが現状である以上、教師は生徒をもっと多面的に理解し、問題を解決する手立てをもつ必要があると思いました。

◇本市の不登校出現率の高さを改めて認識し、危機感を新たにすることができた。発表の仕方を工夫してくださり、効果のある取組などについてとても関心をもって学ぶことができた。ぜひ、ソーシャルスキルを育てる具体例をやってみたい。

◇生徒に学力をつけること、クラスの不登校の生徒に少しでも希望を与えて頑張る気力を与えたいと悩んでいます。本日の報告を聞き、暗闇に差す一筋の光を見た気がします。どうしていいかわからず悩むこともありますが、今日報告があったことを試してみたいと思います。そして、生徒たちが一筋の光を見つけることができるような関わりや支援をしていきたいと思いました。