センター事業等

専門研修のご案内【教育研修課】

専門研修のご案内【教育研修課】

教育研修課(福島市総合教育センター)は、今年度も児童生徒・保護者の皆様・学校・教職員の皆様のニーズに応えるべく、専門的な教育支援及び研修を行ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

なお、添付リーフレットのとおり文部科学省教科調査官をはじめ素晴らしい講師の皆様を招聘し、専門研修を開催します。詳細につきましては「平成31年度教職員研修事業ご案内」(デジタル職員室>資料室>01教育研修課>研修係)をご覧ください。参加申込み締切りは4月25日(木)となっております。奮ってご応募ください。福島の未来を担うたくましい子どもたちを育てるために、ともに学びましょう。 ※H31専門研修リーフレット.pdf

※福島市教育振興計画〔平成28~32年度〕では、教職員の資質向上と指導力の充実を図る研修を推進し、「悉皆研修を除く希望講座に1年間に一人1回以上の参加 100%」を目標にしています。

March winds【弥生】

March winds【弥生】

三がつのかぜと 四がつのにわかあめ

五がつのはなを さかせるちから

ーー マザー・グース(谷川俊太郎訳)

March winds and April showers bring forth May flowers.

研修と支援の拠点となるべく【運営委員会】

研修と支援の拠点となるべく【運営委員会】

平成31年2月26日(火)、第2回福島市総合教育センター運営委員会を開催しました。運営委員の皆様から、今年度の教育研修課(福島市総合教育センター)実施事業の成果と課題について貴重なご意見をいただきました。平成31年度も、本市の教育課題解決のため、教育研修課(福島市総合教育センター)が果たす役割はますます重要であると考え、全職員をあげて、教職員研修並びに教育支援・教育相談の各事業に積極的に取り組んでまいります。

◇福島市総合教育センター条例施行規則 第6条(運営委員会)

2020年全面実施にむけて【プログラミング研修会②】

2020年全面実施にむけて【プログラミング研修会②】

平成31年2月22日(火)、プログラミング研修会の第2回目を開催しました。今年度は、26日(火)を含めてプログラミング研修会を3回実施します。また平成31年度は、情報活用能力の育成につながるICTを活用した学習活動の充実に向けて、10回の「タブレットPC研修会」と3回の「プログラミング研修会」を予定しています。2020年度の小学校プログラミング教育全面実施に向けて実際の授業のイメージを確認し、教師自らがプログラミングを体験し、無理なく取り組める単元等について共に学んでいきます。

◇参考 平成31年度予算案には、小・中・特別支援学校へのタブレット端末の配置(平成31年度から4ヵ年でタブレット等を全校に整備予定)や無線LAN環境の整備等を進めるため、多額のICT関連整備事業費(603,270千円)が計上されています。

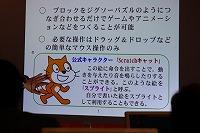

プログラミング的思考とは【プログラミング研修会①】

プログラミング的思考とは【プログラミング研修会①】

平成31年2月21日(木)、ICT推進事業「プログラミング教育研修会」を開催しました。小学校プログラミング教育導入の経緯、ねらい等の講義後、第5学年算数科及び第6学年理科の学習におけるスクラッチを利用した授業の演習を行いました。研修者は、教科における学びをより確実なものとするICTの活用について理解を深めました。

〔研修者の声〕

◇プログラミング教育がなぜ必要なのか、この研修を受ける前は正直わかりませんでしたが、自分でプログラミングしてみて、プログラミングが身の回りで活かされていることがよくわかりました。プログラミング的思考の良さを実感させてもらったので、授業に導入していけるよう、さらに学んでいきたい。

◇学校の職員に伝える際のポイントが大変よくわかりました。スクラッチは実際に操作してみてとても面白かったです。どのように指導していくか、もう少し自分自身で触っていきながら考えていきたいと思います。とても楽しく学ぶことができました。

◇今年度、学校のコンピュータクラブでスクラッチを児童に操作させたが、うまく指導できなかった。しかし今回の研修でどう扱ったら教育効果が上がるのかが理解できて、とても参考になりました。懇切丁寧な説明でとてもわかりやすい研修でした。

◇実際にやってみないとわからない部分が多いので、できるだけたくさんの先生に体験してもらうのが良いと思った。意欲的に取り組めるし、授業が楽しくなると思います。実施に向けて、ねらいに合わせて教育課程に組み込んでいきたいです。演習時間が十分に確保されていて大変良い経験となりました。

◇プログラミング教育のねらいや、具体的にどのような能力を高めたいのかがよくわかりました。実際に使ってみて授業のイメージができました。理科実験でのプログラミングはとても頭を使うので、子供を鍛えられるなと感じました。