4年生は現在、社会科「きょうどの伝統・文化と先人たち」で、福島県の伝統文化や先人達の思いや願いについて調べる学習しています。

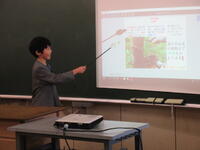

今日2月7日(水)の5校時、1組の教室では、会津漆器について、「歴史」・「材料」・「作り方」・「伝統を守るための努力」の4観点をグループで分担して「メタモジ」にまとめ、それを使っての発表会が行われていました。

出来上がったメタモジのシートを見ると、写真が貼ってあったり、読みやすく加工した色付き文字が使われたりと、タブレットの操作技能がずいぶんと上達していることがうかがえます。

また、原稿を見ることもなく、自分の分担したところを指差ししながら説明するなど、プレゼン力が高まっていることもうかがえました。4年生、いいね!

今日2月7日(水)2校時、国語科の学力テストがありました。

教室からは、ページをめくる音と鉛筆の音しか聞こえません。どの学年の子も集中して問題に取り組んでいました。

下校時、3年生の子どもたちに「テストどうだった?」と声をかけると、「できたぁ。」「まあまあできたかな。」と、口々に返事が返ってきました。たいしたもんだ。

みんなよく頑張りましたね。お疲れ様でした。

明日の算数もがんばりましょう!

今日2月6日(火)午前10時30分から、今年度末の学校評議委員会を開催しました。

前半、各クラスの授業を参観していただき、後半は、校長室で昨年末に実施した「学校アンケート」の結果をもとに、今年度の鳥川小学校の教育活動について振り返り、来年度、重点的に取り組んでいくことについて説明をしました。

評議員との情報交換の場では、各委員の皆さまより、「失敗経験が生かせる教育活動の大切さ」や「子どもたちのインターネット利用にかかわる現状」「地域行事への子どもたちの参加状況」「下校時の交通安全」など、とてもありがたいご意見を幅広く頂戴することができました。

地域の代表であり、かつ第三者である学校評議員の皆さま方から、より客観的なご意見を頂戴し、有意義な情報交換できましたことは、次年度のよりよい学校活動につながるものと考えております。

鳥川小学校が、もっともっとよい学校になるよう、これからも力をお貸し下さい。

本日は、どうもありがとうございました。

今日2月5日(月)の夕方から明日の朝方にかけ、中通りの平地でも雪が降る予報です。

明朝の道路には、たくさんの雪が降り積もっていることが予想されます。

こういう時の登下校では、なんといっても転倒が心配です。

特に滑りやすいのは、階段や坂道、横断歩道の白線など。踏み固められた雪で滑りやすくなっていることもあります。

いつもとは違う、雪の通学路。

どうしたら安全に登下校できるか、お昼の時間に、安全担当の先生から次のことを指導し、各クラスにおいても実態に応じて担任から追加指導をしました。

〇 転倒したときに手が使えるよう、ポケットには手をいれない。

〇 屋根や街路樹から雪の塊が落ちてくることもあるので、足元同様、頭上にも注意する。

〇 除雪された雪のため通れる道幅が狭くなるので、すぐ脇を走行する車に注意する。

〇 ふざけて歩いたり、友だちを押したりしない。雪玉を投げるのはもってのほか!

〇 時間がかかることを念頭に置き、余裕を持って行動する。

ご家庭でも、お子さんへの注意喚起をよろしくお願いします。

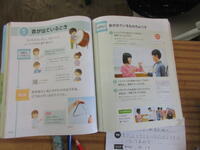

今日2月5日(月)の3校時、1年生が生活科の授業で、「昔の遊びを楽しもう」に取り組んでいました。

けん玉、お手玉、だるま落とし、あやとり、おはじき、こま回しなど、遊びコーナーをグループで順番に回っていきます。

今の子どもたちにとっては、あまりなじみのない遊びばかりですが、1年生は、興味津々の様子。

でも中には、これらの遊びに慣れていて、とても上手に遊ぶ子もおり、その子の様子をじっと観察したり、こつを教えてもらったりして、みんなどんどん上手になっていきました。

寒くて外で遊ぶのが難しいときは、昔の遊びで楽しんでみるのもいいですね。

今日、私たちが生きる社会は、情報化社会といわれます。

たくさんの情報があふれ、とても速いスピードで行き交っています。

そんな世の中を生き抜くためには、「送り手は、どんな考えでこの情報を送ってきたのか、その意図を踏まえて、情報を読み解く力」や 逆に、情報を発信するときには、「どんな影響力があるのかを意識して、情報を発信できる力」など、「メディア・リテラシー」を身につけることが大事だといわれています。

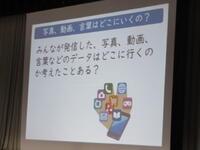

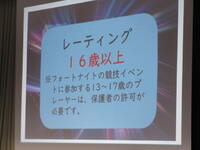

そこで今日2月2日(金)の5校時、5・6年生を対象として、「教育のための科学研究所」上席研究員の目黒朋子先生を講師にお招きし、インターネットやソーシャルメディアにどう、正しく向き合っていけばいいのか、具体的な事例を元にお話を聞く機会を設けました。

私たちがインターネットを利用するときに陥りがちな「エコーチェンバー現象」や「フィルターバブル」「デジタル・タトゥ」のことなど、専門的な内容も、具体的な事例に基づき、わかりやすく教えていただきました。

「『きっと私は大丈夫』なんて、油断している場合じゃない。」

「『面白そう』なんて、軽い気持ちでクリックしたら大変なことになるかも…。」

「個人情報、趣味・趣向、好き嫌いの傾向などなど、いつの間にか収集されちゃって、ちゃっかり企業の戦略に飲み込まれているのかも?」

わかっているつもり、できているつもりになっている私たちに、「ほんとに大丈夫?」と危機感を芽生えさせ、知らずに巻き込まれてしまうかもしれないトラブルを未然に防ぐためのヒントをいただくことができました。

今や子どもたちも容易にスマートフォンやインターネットに触れる環境となり、便利なコミュニケーションツールとして利用しています。もう、この流れは、止められないでしょう。

一方で、インターネットがもたらす「影」の部分は、確実に子どもたちのすぐ近くにまで迫ってきている、これもまた、否めない事実です。

だからこそ、有効に使って、リスクを最小にするような正しい付き合い方を身につけていく必要があります。

引き続き、家庭と学校とが連携して、子どもが正しい活用ができるように育てていきましょう。

鳥川小学校では、毎日、給食ではお盆を使っています。

そのお盆は、毎日、5・6年生の各クラスから1名ずつ輪番で担当した上級生が、全校生分を手分けして洗って乾かしてくれます。

「全校生のお盆を、輪番で手分けして洗って乾かすこと」これが、鳥川小学校高学年の仕事の一つです。

学年末が近づいてきた今日2月1日(木)。

この日は、来年度、高学年の仲間入りをする現4年生の子どもたちが、いよいよ、この仕事を引き継ぐ初日です。

給食が終わって、各クラスからお盆が給食室に集まるころ、給食室へ行ってみると、すでにトップバッターとなった4年生が、丁寧にお盆洗いを行っていました。

1枚ずつ、表裏をお湯を使って手洗いしています。

これまでの4年間は、先輩たちが、自分の分を洗ってくれていました。今日からは、その分、恩返しのつもりでがんばらなくちゃ!

みんなのため(特に、お盆洗いが上手にできない下級生のため)に、一生懸命にお盆を洗う4年生の背中が、とても頼もしく感じられました。

4年生にも、鳥川小学校の伝統のバトンが、しっかりと引き継がれています。

今日2月1日(木)の3校時、3年1組の教室では、理科「音を出してしらべよう」の授業に取り組んでいました。

「音が出るとき,物はふるえているのか調べよう」をめあてに、トライアングルを使って、音が出ているときの震え方について調べていました。

お隣さんとペアになり、交代しながら音を鳴らし、トライアングルが震えているのを手で触って確認します。

「大きい音を鳴らすと、震え方はどうかな?」

「小さい音の時は?」

大きい音と小さい音の振動の違いを比較しながら、楽しく学習に取り組んでいました。

4年生の理科は現在、「もののあたまり方」を学習しています。

これまでの学習で、金属(固体)、水(液体)の温まり方を調べてきた4年2組の子どもたち。

今日2月1日(木)の2校時は、空気(気体)のあたたまり方を調べます。

多くの子どもたちが、「あたためられた空気は、上方に昇って、上から温まっていく」と予想。

そこで、グループで手分けをしながら、暖房している部屋の低いところと高いところの温度を計測しました。

結果、天井に近いところの温度は25℃前後で、床に近いところの温度は20℃以下と、5℃くらいの違いがあることがわかりました。

では、あたためられた空気の動きはどうでしょう? 予想のとおり、上へと昇っていくのでしょうか?

今日は理科の時間が1時間だったので、あたためられた空気の動き方は、実験動画で確認することに。

空気の温度がわかる、特殊なカメラで撮影した動画を見ながら、みんなで確認しました。

「あたためられた空気は、上に上がって、上の空気が下に降りてきて・・・。」

「部屋の空気がぐるぐる回りながら・・・。」

「水とおんなじ・・・。」

いいつぶやきが聞こえてきました。

空気は、水と同じように、熱してあたためられた空気が上の方に動いて、上から順にあたたまり、やがて、全体があたたまる。

まとめもしっかり書けましたね。

【鳥川小教職員勤務時間】

8:10~16:40

~留守番電話の運用について~

以下の通り留守番電話の設定をいたします。

(1)週休日・休日⇒終日

(2)学校閉庁日⇒終日

(3)17:00から

平日の朝は、7:30頃に留守番電話を解除いたします

こちらからアクセスしてください。