5年1組の理科は、単元「もののとけ方」の学習にはいりました。

今日12月12日(火)の2校時は、その1時間目。

水に入れた食塩がどうなるか観察し、気付いたことや疑問に思ったことを話し合います。

食塩を水に溶かすという経験は、多くの子どもたちが、日常生活の中でしていることでしょう。

でも、あらためて、とける様子やとけた後の様子を意識的に観察した経験ある人は少ないはず。

食塩を指でひとつまみ。パラパラと水の中へと入れ、食塩の粒がどうなっていくかをじーっと見つめます。

すると、ビーカーの底に落ちていく途中の食塩の粒や底にたまった食塩から、モヤモヤしたものが・・・

興味深げに観察する子どもたちの表情は、少しの変化も見逃すまいと真剣そのもの。

おそらく、一生のうちで、こんなに本気になって塩が水に溶ける様子を見る経験、そうあるものではないでしょうね。

あらためて、直接体験の大切さを感じます。

やがて底に沈んだ食塩は、かき混ぜられ、見えなくなってしまいました。

水に溶けた食塩はどうなったのでしょう?

見えなくなったからなくなったの?

「いや、見えないけれど、水の中にあるよ。」

「溶けても、食塩はあると思う。」

じゃあ、それはどうしたらわかるの?

「重さとか・・・」

「体積!」

これ以外に、疑問に思ったことやこれから調べたいことはないかな?

ものを溶かすときに関係する条件はなんだろう?

「温度とか」

「水の量!」

「塩の量も」

「粒の大きさとか」

担任の先生からの問いかけに、いいつぶやきがたくさん聞こえ出します。

もののとけ方への関心が高まってきた子どもたち。

次の時間は、どんな実験をするのかな? 楽しみですね。

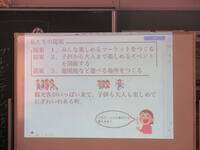

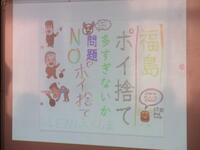

6年生の国語科は現在、単元「町の未来をえがこう」の学習に取り組んでいます。

この単元では、教材文を読んで、自分たちが住んでいる地域の課題と解決策を考え、プレゼンテーションします。

プレゼンテーションをすることを通して、多くの情報の中から必要なものを見付けて情報を関係付けたり、図表などの資料の効果的な活用を考えたりする力を育成することがねらいです。

また、自分の考えが相手に効果的に伝わるように説明するなど、表現を工夫して発表することができるようにしていきます。

1組ではこれまで、子どもたちがグループをつくり、地域の課題とその解決策を考えて、発表内容がよりわかりやすく相手に伝わるよう、統計をグラフ化したり写真や絵図などを取り入れたりして資料作りをし、発表の練習をしてきました。

そして今日12月11日(月)の1校時の国語の時間、いよいよ、グループごとに発表する時間を迎えました。

この時間は、時間の関係上3つのグループの発表となり、次の内容が提案されました。

〇 市内の賑わい創出のための、街中マルシェ開催と遊園地の誘致活動

〇 ペットの糞の放置問題を解決するための、糞の肥料化と回収イベントの開催

〇 市内の環境浄化のための、ゴミ拾いイベントとゴミアート展の開催

大人顔負けの「まちづくり」提案にはびっくり!

また、発表内容もさることながら、自分の考えを伝えるための効果的な話し方や資料の提示、さらには、ほかのグループの発表を聞いて、提案の内容や発表の構成、分かりやすさなどについて、進んで感想を述べ合うところにも、感心させられました。素晴らしいなぁ。

堂々とプレゼンする姿、互いのプレゼンをしっかりと聴き合う姿に、6年生の成長を感じました。6年生、いいね!

先月下旬に収穫したリンゴ。

そのリンゴを使って、今日12月8日(金)の午前中、3年生がジャムを作りました。

ジャムづくりの講師として、JAふくしま未来鳥川女性部より、7名の方々に来校いただき、お世話になりました。ありがとうございました。

リンゴの皮をむいたり、包丁で細かく切ったり・・・煮詰まるまで時間がかかりましたが、グループで協力して美味しいリンゴジャムが出来上がりました。

廊下にも、あまーいリンゴの香りがして・・・さっそく試食タイム! あっという間に、取り分けられた小皿が、きれいになりました。

参加した子どもたちからは、「リンゴの皮をむくところが楽しかった」「初めてジャムを作ったけど、おいしく作れてよかった」「リンゴのジャム、お土産に持って帰って、おうちの人にも食べてもらいたい」などの感想が聞かれました。

地元、鳥川のよさを知る良い体験となりましたね。

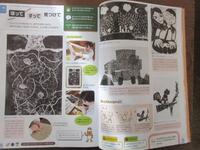

今日12月8日(金)の1・2校時、4年2組の子どもたちが、図工室で、図画工作科「ほって すって 見つけて」に取り組んでいました。

「ほって すって・・・」の言葉のとおり、彫刻刀を使った木版画に挑戦です。

4年生の子どもたちにとって、初めて扱う彫刻刀。

先生の話をよく聞き、安全に気を付けて彫り進めることはもちろん、自分のイメージに合った表現をするには、どの種類の彫刻刀を使ったらよいか、考えながら活動しています。

授業中は、みんな黙々と「全集中」!

出来上がりが楽しみです。

6年生の算数科は現在、「データの特ちょうを調べて判断しよう」という単元の学習にはいりました。

与えられたデータを、ドットプロットに表してみたり、度数分布表や柱状グラフ(ヒストグラム)に表してみたり、平均値や中央値、最頻値などの代表値を比べて考察してみたりと、様々な角度からその特徴を調べていきます。

今日12月7日(木)の2・3校時は、2組の子どもたちが、「1~3組の縄跳び記録の特徴から優勝クラスを予想し、その理由を伝え合う。」という課題に取り組んでいました。

「平均をみると、優勝は〇組だと思うけど・・・。」

「散らばり具合だと、△組だと思うな。」

「一番いい成績を出しているのは、何組かな?」

思考を働かせ、読み取ったことをノートに書き出していきます。

その後、自分が読み取った特徴について、友だちと相談したり、教え合ったり。

「△組の一番いい記録は〇だけど、低い記録が☆じゃん。ということは、成績にムラがあると思うんだよね。」

「〇組は、コンスタントにいい成績を出しているよ。だから、〇組が優勝するんじゃないかな。」

「◇組は、後半になるにつれて、いい成績になってきているのがわかるよ。」などなど・・・

う~ん、鋭い分析! 多面的に把握したり、批判的に考察したりしていますねぇ。

しかもデータから読み取ったことをもとに、しっかりと自分の意見を伝える姿もたくさん見られました。

さすがは6年生、たいしたもんだ。

子どもたちからは、根拠とともにさまざまな予想がだされ、この時間内にどのクラスが優勝するのかはっきりさせることは難しい状況…。

この後の学習で、「平均値」や「最頻値」、「中央値」、「度数分布」など、さまざまなデータの表し方、読み方について、子どもたちはより深く学んでいきます。

そして、学習を進めていく中で、調べ方によって見え方が違ってくることにも改めて触れていきます。

それぞれの表し方のよさや、どのような場面で使用することが適切なのかを考え、どのクラスが優勝するのか、自分なりの予想を改めて説明できるようにしていきましょう。

こちらからアクセスしてください。