6月28日(水)~今日30日(金)まで、2泊3日の行程で、5年生が、磐梯青少年交流の家へ宿泊学習に行ってきました。

家族以外の人とのお泊まりは初めてという人が、たくさんいましたが、怖がることなく、臆することなく、子どもたちは、いろんな事にチャレンジしました。

迷子にならないように、地図とにらめっこしながら仲間と歩たスコアオリエンテーリング、汗をたっぷりかくほど、楽しく歌い、遊んだキャンドルファイヤー、きれいな模様を工夫して描いた会津蒔絵体験、家族のことを思いながら作った流紋焼・・・などなど

そして、たった2泊3日の宿泊学習したが、「楽しかった」「うれしかった」だけで終わることなく、子どもたちは、たくさんのことを学びました。

友だちのありがたみを感じ、協力することの良さを学びました。

がんばり抜くことで得られる達成感を味わいました。

マナーやきまりを守ることの大切さを学びました。

人前でも堂々と、自分の意見を発表することの楽しさを知りました。

みんなで生活するときには、我慢しなければならないことや場面があることを学びました。

そのほかにも、一人一人がたくさんの学びをしたことと思います。

教科書やパソコン、テレビの画面からでは、きっとわからないだろう貴重な学びでした。

宿泊学習で学んだことをこれからも学校生活に生かしていきましょう。

そして、この宿泊学習の楽しかった思い出を大人になって忘れないでいましょう。

この宿泊学習が無事終えることができて本当に良かったと思います。

引率してくれた先生方、そして、送り出してくれた保護者の方々に改めて感謝いたします。ありがとうございました。

4年生の理科は、現在「電流のはたらき」という単元を学習しています。

前の時間に、直列つなぎと並列つなぎで、モーターの回り方の違いを調べ、「直列つなぎのほうが、速く回る」ということを分かっている1組の子どもたち。

今日6月27日(火)のこの時間(5校時)は、「速く回ったのはなぜか?」を考え、「電流が、たくさん流れたからだろう」という予想を立て、検流計を使って確かめる実験をしました。

グループで役割を分担しながら、実験を進めます。

導線のつなぎ方がわからないときは、グループの友だちが、「ああでもない」「こうでもない」と、手を貸し、知恵を貸してくれます。

職場体験で教室に入っていた中学生のお兄さんも、ミニ先生として、教えてくれました。

「考えて、予想して、実際に確かめる」

主体的に学んでいく子どもたちの姿を、たくさん見ることができました。

今日6月26日(月)から3日間、信夫中学校の生徒3名が職場体験のため、鳥川小学校にやってきました。

今日は、1年、2年、5年の教室に1名ずつ入り、学習指導はもちろん、校庭で一緒に遊んだり、昼食をともにしたり、掃除をしたり、多くの時間を小学生とともに過ごしました。

鳥川小の子どもたちは、明るくて優しいお兄さんが来てくれたので大喜び!「一緒に遊ぼう。」と声をかけて鬼ごっこをしたり、「部活動、何しているの?」と中学校生活について尋ねたりしていました。

とても積極的に小学生と関わりを持とうとする3名の中学生でしたので、職員室からは、「まじめで、いい中学生だね。」「自分から働きかけるところが素晴らしいね。」など、称賛する言葉がたくさん聞かれました。

小学生の子どもたちと楽しく過ごしながら、小学校という職場の一部分を知ってもらうことができたと思います。

職場体験に「小学校」という場所を選ぶと言うことは、将来、教師や保育士など、「子どもに教える」「子どもを世話する」ことに興味・関心がある中学生なのだと思います。

今回のこの体験が、将来、職業を選択するときの参考になれば・・・、そして叶うことなら、将来はぜひ、本物の先生になって、学校現場に戻ってきてくれれば・・・と思いました。

お待ちしています。(ちょっと気が早いか・・・)

今日6月26日(月)は、天気も良く、絶好のプール日和です。

5校時には、3年生が今年初めてのプールに入りました。

一つ一つ丁寧に、学習のルールを確認しながら、先生も一緒に入り、楽しく安全に学習ができました。

プール学習は、いつも歓声があがります。

楽しく学習できるのはいいことです。

梅雨に入っていますので天気が心配ですが、これからもプールに入れるときは、どんどん練習していきましょう。

今日6月23日(金)の午後、「仙台フィルハーモニー管弦楽団」の皆さんによる芸術鑑賞教室が開かれました。

文化庁が主催する芸術家の派遣事業として実施されたもので、全校生と希望した保護者の皆さんが、オーケストラコンサートを楽しみました。

歌劇「カルメン」や「星条旗よ永遠なれ」などの楽曲が演奏されたり、お二人のオペラ歌手(ソプラノ:宮地江奈さん、テノール:糸賀修平さん)が参加しての歌劇「ロミオとジュリエット」や歌劇「トゥーランドット」があったり。

生演奏の迫力に子どもたちは圧倒され、聞き入っていました。

また、オーケストラの楽器紹介や6年生の代表児童と教職員による指揮者体験、「ビリーブ」の合唱共演など、会場が一体となって楽しい時間を過ごしました。

そして最後には、なんと! フルオーケストラバージョンで鳥川小学校校歌を演奏していただき、それをバックに、来場者全員で合唱する機会をいただけました。ブラボー!

「迫力がすごかった」

「自分も指揮をしてみたい」

「校歌をオーケストラの伴奏にあわせて歌えたことが心に残った」などなど

子どもたちからたくさんの感動の声が聞かれ、素晴らしい芸術鑑賞の機会となりました。

仙台フィルの皆さん、そして、宮地江奈さん、糸賀修平さん、どうもありがとうございました。

今日6月22日(木)の2・3校時、2年生の子どもたちが、学校周辺を徒歩で「たんけん」しました。

前回は、学校の「西側」でしたので、今回は「東側」。

雨が心配されましたが、2年生70名のたんけんたいは、傘を片手に、1時間以上も頑張って歩きました。

自分の通う学校の学区といえども、自分の家の周りの以外の様子は知らないことが多く、今回もたくさんの発見ができました。

やはり「実際に歩き、現地に行く」という体験は、代えがたい貴重な体験です。

子どもたちには、自分たちの生活が様々な人や場所と関わっていることを知ることで、それらに親しみや愛着をもつことにつながります。

これからも自分の住んでいる地域に関心を持ち、親しみを持って、いろんな発見ができたらいいですね。

このあと子どもたちは、探検して「発見したもの」や「分かったひみつ」を、新聞や絵地図に表し、他の人たちにも伝えられるよう、学習をまとめていきます。

どんなまとめになるのかな? 楽しみです。

今日6月21日(水)の放課後、教職員対象の救急救命法講習会を実施しました。

日本赤十字福島県支部から講師をお招きしての講習です。

胸骨圧迫のキットを使い、実際の現場を想定しながら、教職員20名が講習を受講しました。

実際にやってみると、自信を持ってできない自分に気付かされます。

いざという時に、今日の研修の成果を発揮できるようにしたいものです。

今日6月21日(水)は、二十四節気の一つ「夏至」。

1年で最も昼が長く、夜が短くなる日です。

幸い、今日も梅雨の晴れ間。水泳を予定していた学年は、プールに入ることができました。

天気予報を見ると、残念ながら、明日からまた、雨や曇りマークが続きます。

梅雨明けは当分先ですが、皆で健康管理に十分注意して、子どもたちには残り1ヶ月となった1学期をしっかり過ごしてほしいと思います。

写真は、5校時にプールに入った4年生です。みんな気持ちよさそうですね。

今日6月21日(水)の3・4校時、1年生は図画工作科で「おって たてたら」に取り組んでいました。

紙を折って、立てた形から思いついたものを作ります。

動物や建物、乗り物…などなど、色も形も思い思いに。

出来上がったら、机の上に立てて並べます。

いろんな形の家が並ぶにぎやかな街

動物を集めた動物園

フルーツの並ぶ果物屋さん

お寿司が並んだお寿司屋さん

ロケットや飛行機の並ぶ秘密基地

素敵な世界のできあがり。

今日6月21日(水)の2校時、リコーダー学習を始める3年生を対象に、リコーダー講習会を行いました。

講師の先生が、ソプラノリコーダーを演奏してくださったり、小さなソプラニーノリコーダーや大きなアルトリコーダーを演奏してくださったりして、それぞれのリコーダーの特徴を学びました。

また、上手な音の出し方も教えていただきました。

上手に鳴らすコツを教えてもらったので、そのコツを意識してしっかりと練習していきましょう。

きれいな音が出るようになったり、曲が吹けるようになったりすると、もっともっとリコーダー演奏が楽しくなりますね。

6月8日にプール開きはしたものの、天候や時間割の都合で、なかなかプールに入れない期間が続いていました。

でも、今日6月20日(火)は、梅雨の晴れ間。いい天気に恵まれ、絶好のプール日和!

気温が上がった5校時には、今年度のトップバッターとなった5年生が、水しぶきをあげて、初泳ぎを楽しみました。

冷たい水の感触に恐る恐るだった5年生も、慣れてくると嬉しそうに水中を走ったり泳いだりしていました。

5校時目のプールサイドの気温は31℃! そして水温は28℃!

子ども達は、「冷たくて気持ちいい!」「プール楽しい!」と喜んでいました。

今日6月20日(火)の3・4校時、5年生を対象として、養護教諭による歯磨き指導がありました。(1組が3校時、2組が4校時です。)

ライオン株式会社主催の「全国小学生歯みがき大会」を活用しての実施です。

およそ45分間のDVDを視聴しながら、クイズや実習を通して歯ぐきや歯のみがき方について学びました。

20回以上、小刻みに動かしながら磨くと、歯の汚れが落ち、歯ぐきも傷つけないそうです。子どもたちは、さっそく給食後の歯磨きで、実践していました。

また、どんなに丁寧に歯磨きをしたとしても、歯と歯の間に歯垢は残ってしまうもので、その歯垢は、デンタルフロスを使うと、しっかりと取り除けることも知りました。

生涯にわたる健康づくりのためにも、歯は大事にしていきたいものです。

ご家庭でも歯の磨き方、ぜひ話題にしてみてください。

5年生には、新しい歯ブラシとデンタルフロスが無償で提供されました。ご家庭でご使用ください。

初夏の日差しを浴びて、2年生が生活科で育てている野菜の苗が、どんどん大きく育っています。

子ども達は毎日、苗の成長具合を楽しみにしてお世話を続けています。

今日6月20日(火)、2年生(2校時2組、3校時1組)の子どもたちが、生活科の時間に観察記録を書いていました。(3組は明日を予定)

「成長」の喜びが、たくさん伝わってきます。記録の文章の書き方や絵の描き方も、とても上手になってきました。

これからもお世話を続けて、たくさんの喜びを味わってほしいです。

6月16日(金)、6年生が社会科の歴史学習で、宮畑遺跡「じょーもぴあ宮畑」を見学しました。

縄文時代の遺跡から発掘された土器を見たり、再現された竪穴式住居の中に入り当時の生活の様子を想像したりしました。

写真や動画を見るのとは違って、縄文時代の人々の暮らしを、より実感できたことと思います。

この日の見学では、ボランディアガイドのみなさんにも大変お世話になりました。

おかげさまで、楽しく学習することができました。ありがとうございました。

6月15日(木)の3校時、5・6年生の子どもたちが、弁護士さんと一緒にいじめについて学習し、誰一人つらい思いをする人を出してはいけないことを再認識しました。

いじめとは何か、いじめの例、いじめが許されない理由、いじめた側に残る傷などの話がありました。

子どもたちにとって、いじめについて考えるよい機会となりました。

いじめをなくすことができるのは、自分たちです。

この日、考えたことを今後の学校生活にいかしてほしいと思います。

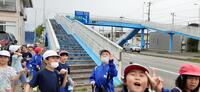

今日6月19日(月)の2校時、1年生が生活科の時間に学校の周辺の通学路を探検しました。

通学路探検を通して、学校の周辺施設や通学路の様子、安全を守っている施設や設備、人々と自分との関わりを見付けることがねらいです。

探検のねらいや道路の安全な歩き方、見学時のマナーなどについて確認をしてから、いよいよ出発です。

今回は、学校から115号線沿いにあるセブンイレブンまでの通学路がルートです。

「あっ、横断歩道がある。」

「カーブミラーがあるね。」

「(道路標識を指さして)30って書いてある!」

「道路の色が変わっているよ。」等々、子どもたちは、様々な発見をしていました。

また、道路を横断するときには、「右・左・右・手をあげて」を実践。素晴らしい!

1年生にとって初めての校外学習でしたが、安全に注意しながら、ルールを守って学習をすることができました。

たいへんよくできました。花丸です。

今日6月16日(金)の1.2校時、4年2組の子どもたちが、図画工作科の学習で、「ギコギコ・トントン・クリエイター」に取り組んでいました。

のこぎりで切ったり、釘を打ったりして、角材の形を変えながら自分が作りたいものを作る活動です。

はじめに先生から、ひととおり説明があったあと、お手本を見せて頂きます。

次は、いよいよ自分で、のこぎりを使って木を切ることに挑戦です。

図工室のあちこちで、ギコギコという音。木はけっこう堅いようです。

最初は、なかなか切れないよ~と悪戦苦闘していた子も、要領をつかむと、どんどんのこぎりを引いていました。

なかには、ペアになって、協力しながら取り組む人たちも出てきました。いい学び方です。

さらに慣れてきた子は、自分だけで、足で押さえます。

四角や三角の「つみき」がたくさん出来上がり、紙やすりを使って、表面を滑らかに…。

みんな、ケガもなく無事にギコギコできて、良かったですね!

次の時間は、金づちをつかって、くぎ打ちです。どんな作品が出来上がるのでしょう。楽しみですね。

今日6月15日(木)、4年生は、総合的な学習の時間で校外学習をしました。行先は、古関裕而記念館と摺上川ダムです。

古関裕而記念館では、展示コーナーの写真パネルや蓄音機、楽譜等、数々の資料を見学したり、施設の方から分かりやすく、教えていただいたりして、福島市出身の作曲家、古関裕而さんの業績について学習しました。

摺上川ダムでは、摺上川ダムの主な施設を立体的に見ることができる「ダム立体模型」、ダムのはたらきや洪水調節のしくみ、設備の説明などについて学ぶことのできる学習コーナーなどを見学し、普段使っている水道水はどこから来ているのかを学習してきました。

まずは、ふるさと福島の人・もの・ことについて知ること、気付くことが第1歩。

これからも、自分たちの住む「福島」の魅力やよさを学んで、ふるさと「福島」を大好きになってね。

鳥川小学校では今年度、「互いに考えを聴きあい、考えあう授業」を研究テーマに、国語科と算数科について、教職員の授業研修をすすめています。

今日6月14日(水)の5校時は、福島市教育委員会の指導主事を指導助言者としてお迎えし、5年1組で国語科の研究授業を行いました。

5年生の国語科は、現在、「世界でいちばんやかましい音」という物語文の学習をしています。

世界で一番やかましい町に住む、やかまし好きの王子が、誕生日に世界でいちばんやかましい音が聞きたいと言います。

そこで、世界中に伝令が飛ばされ、その日その時刻に、皆が一斉に叫ぶことになりました。

しかし、約束の瞬間に起こったあることをきっかけに、王子は、静けさと落ち着きが気に入るようになったというお話です。

授業では、物語の山場である場面を読んで、「王子が、なぜ静けさと落ち着きを気に入ったのか」王子が変化した理由を話し合う学習に取り組みました。

静けさと落ち着きを知ることで、王子が感じたよさとは?

生まれてからずっと騒がしい中で育ってきた王子にとって、生まれて初めて聞いた自然の音は、どう聞こえたのだろう?

庭の小鳥の歌や木の葉、小川の自然の音を初めて聞いて大喜びする王子の心の内を想像し、友だちと自分の考えを交流しあいます。

「きれいな」「美しい」「落ち着いた」「優しい」「穏やかな」・・・

たんに「いい音だから」ではなく、いろんな言葉を使ってイメージを広げ、自分の考えを伝えます。

また、友だちの意見を聞いた後は、それに対し、「自分はどう思ったのか」を伝えます。

自分の意見を発表することの楽しさや面白さ、聞いてもらうことの心地よさを、子どもたちの表情からたくさん感じることができました。

友だちの発表をしっかり聞いて、まとめは自分で考えます。

「王子様が『静けさと落ち着き』を気に入ったのは、初めて自然の音を聞いて心地よかったから。」

真剣に課題に取り組む1組の子ども達の姿が、たくさん見られた授業でした。

放課後は、参観した先生方で授業研究を行い、多くの学びがある一日になりました。

今後も引き続き、友だちと対話的に学びながら、思考力・判断力・表現力を育む授業づくりに取り組んでいきます。

今日6月14日(水)の3校時、児童昇降口に不審者が侵入したとの想定で、不審者侵入対応訓練(防犯教室)を実施しました。

福島警察署のスクールサポーターにご来校いただき、職員の防御対応の仕方や不審者に出会った時の合言葉「いかのおすし」(知らない人について「いか」ない。車に「の」らない。「お」お声を出す。「す」ぐ逃げる。「し」らせる」)について、具体的な行動を指導していただきました。

「もしも」の機会はない方がいいのですが、万が一の時、今回の学習を活かしてほしいと思います。

専門的な指導で実習することで、防犯への意識付けの機会となりました。

【鳥川小教職員勤務時間】

8:10~16:40

~留守番電話の運用について~

以下の通り留守番電話の設定をいたします。

(1)週休日・休日⇒終日

(2)学校閉庁日⇒終日

(3)17:00から

平日の朝は、7:30頃に留守番電話を解除いたします

こちらからアクセスしてください。