今日12月16日(月)の3・4校時、5年生を対象に福島民報社から講師をお招きし、「みんぽう新聞 出前講座」を実施しました。

講師の先生に、取材から紙面構成、印刷、配達までの一連の新聞づくりの流れを映像で紹介していただいた後、ニュースの価値判断や見出し、写真の役割など新聞づくりについて、事例を交えて分かりやすく解説していただきました。

また、エアロバティック(曲技飛行)パイロット である、室屋義秀さんの実際の新聞記事を使って、新聞の見出しを考える体験も行いました。

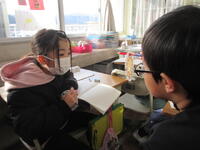

子どもたちは、記事の内容から大切な言葉を選び、短い言葉で表現していました。

報道の最前線で働く方のお話に、真剣な表情で耳を傾ける5年生の姿が、とても印象的でした。

明日から新聞を手にする時、子どもたちは、今日の学習で学んだことを思い出すことでしょう。

今週は、とても寒い日が続きました。

今日12月13日(金)の朝は、校庭にうっすらと雪が積もり、学校から見える吾妻小富士には、雪雲がかかっていました。

そんな中でも、子ども達は元気いっぱい。

2校時の休み時間や昼休みになると、クラスごとに挑戦する長縄跳びや個人で様々な跳び方に挑戦する一人縄跳びに、元気にチャレンジしています。

皆で楽しく体を動かし、手洗いうがいで健康管理し、冬を元気に乗り切りましょう。

今日12月13日(金)の2校時、4年1組の教室では、教科書の時計の模型を切り出し、時計の裏と表の数字の関係を見つけ出す学習に取り組んでいました。

この時計には表と裏があり、表と裏の時計が指し示す時刻には、どうやら、きまりがありそう・・・、その規則性を考える学習です。

表が1時の時は、裏が12時、表が2時の時は、裏が11時・・・・表が12時の時、裏が1時と変化します。

「どうすれば、わかりやすいだろう? ぱっと見て、すぐにわかるわかる方法はないかなぁ?」との問いかけに、「表にすれば、いいんじゃないかな。」と見通しを立てた子どもたち。

さっそく、時計の時刻を調べて表にし、数字の変かわり方の規則性を探ります。

その結果、「表と裏の数字をたすと13になる」や「表が1つ増えると、裏が1つずつ減る」という関係に気づくことができました。

数の変かわり方のきまりを見つけるには、表にするとわかりやすいということが実感できましたね。

その後、表で表して見つけた関係性を式にすることにも取り組み、表を□、裏を○にして「□+○=13」と表すこともできました。

自分の考え方を、ノートにしっかりと書いたり、友だちに説明したりすることもできていました。

考える力や表現する力が高まっています。 4年生、いいね!

『インフルエンザ』の流行期に入った県内。この冬は『新型コロナウイルス』や『マイコプラズマ肺炎』にも注意が必要といわれます。

そこで、今日12月12日(木)の2・3校時、1年生が、感染予防策のひとつとして大変有効である手洗いについて学びました。1組が2校時、2組が3校時です。

専用クリームをつけた後、水道でゴシゴシ・・・・・いつもより、入念に洗った子が多くいたのですが・・・。

ブラックライトに手をかざしてみたら、あらっビックリ!

きれいなはずの指のつけね、爪の周り、しわの内側等が、ブラックライトを浴びてぼうっと白く光っています。

「うわぁ、光ってるぅ。」

「ひぇー! やばっ。」

「あんなにしっかり洗ったのに~。」

思いの外、洗い残しのあることにびっくりした子どもたち。

このあと、先生のお話や動画資料もとに、正しい手の洗い方について真剣に学んで、石けんを使って丁寧に手洗いをすることができました。

これからも、しっかりと洗うこと、心がけましょうね。

6年生の理科は現在、「大地のつくり」の学習をしています。

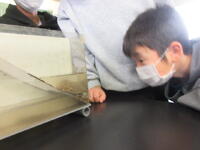

今日12月12日(木)の2校時、1・2組合同で、「地層は、どのようにしてできるのか」調べるために、樋と水槽を用意し、水槽に土を流しこむ模擬実験をしていました。

樋を傾け、「れき・砂・泥」が混ざった土を樋にのせ、水ですこしずつ水槽に流し込みます。

子どもたちは、れき・砂・泥など大きさのちがうものが、別々に分かれて水槽の底に堆積していることを観察し、流れる水の働きによって地層がどのようにしてできたか、確かめることができました。

今日12月11日(水)の6校時、来年度の鼓笛隊に向けて、5年生による鼓笛オーディションがありました。(本日欠席した児童については、来週、実施する予定です。)

この時間に実施したのは、主指揮とカラーガード、そして打楽器の3つのパートです。

それ以外のパートは、また後日、実施します。

公平・公正を期すため、音楽担当、担任、楽器担当、管理職など多くの目で見て聞いて選考を行いました。

鳥川小学校鼓笛隊の伝統を受け継ぐ、大切なオーディション。

子どもたちも先生方も真剣そのものです。

休み時間も、一生懸命に練習をしていた5年生の子どもたち。

緊張感が張り詰める中、第1希望の担当を目指して、練習の成果を発揮していました。

これも貴重な経験になっていますね。

今日12月11日(水)の4校時、2年生が生活科の時間に、動くおもちゃ作りをしていました。

空き箱やわりばし、輪ゴムなどの身辺材を使って「ぴょんコップ」や「パッチンジャンプ」、「とことこ車」、「ころころころん」、「ロケットポン」などなど、いろんなおもちゃを作ります。

図書館で借りた本で作り方を見たり、お友だちと協力したり・・・。

出来上がると、さっそく試してみたり、さらに工夫を加えたり、楽しそうです。

来週には、1年生をお客さんにして、「おもちゃまつり」を開くとのこと。

昨年度は、招待されて遊んだ立場でしたが、今年は招待する立場。

すっかりお兄さん・お姉さんですね。

1年生が楽しめるようにと、ワクワクしながら作業を進める姿が印象的でした。

みんなで知恵を出しあい、協力しあいながら準備をすすめていきましょう!

今日12月11日(水)の3・4校時、1年2組の子どもたちが、図画工作科の時間に「すきまちゃんの すきな すきま」という題材に取り組んでいました。

縦7~8センチ、横2~3センチの長方形の段ボール片に、モールを手足にして取り付け、架空のキャラクターである、すき間が大好きな「すきまちゃん」をつくります。

でき上ったすきまちゃんは、教室の中にあるすき間に置いてタブレットで記念撮影。

「ねぇ、見てみて。私のすきまちゃん、こんなところに隠れさせたの。」

「ぼくのすきまちゃんは、ぶら下がってんだよ。」

「私のは、カバンの後ろから覗いているの。」

子どもたちは、いいすき間を見つけては、すきまちゃんを隠れさせて楽しんでいました。

今日12月10日(火)の5校時、体育館では、5年1組の子どもたちが体育科の授業で、ソフトバレーボールに取り組んでいました。

ソフトバレーボールの学習は、まだ始まったばかり。今日が2時間目だそうです。

しかも、全員が、バレーボールという競技に取り組むのは初めて。

戸惑いながらも、いきいきとゲームに参加していました。

声をそろえて、兄弟チームを応援する姿も楽しそうでした。

授業のあと、子どもたちに「バレーボール、どうだった?」と聞くと、「楽しかった」「面白い」「次は勝つ」等、どの子も満足げな表情で答えてくれました。

楽しく取り組めてなによりです。

ラリーが続くようになると、さらに楽しいでしょうね。

この後、単元終わりころには、どのようなゲームの様相に変わっているかな?

今から楽しみです。

今日12月10日(火)は、EAAの松山先生のいらっしゃる日。

2校時は、3年2組で、What’s this ? (これ、なあに?)を使って、あるものが何かを尋ねたり答えたりして伝え合う活動「3ヒントクイズ」に取り組んでいました。

3つのヒントを出して、それが何かを当てるクイズです。

まずは、先生がお手本。

黒板に貼られたピクチャーカードの中にあるものについて、子どもたちに3ヒントクイズを出します。

Hint 1. It’s Fruit.

Hint 2. It’s Sweet & Sour.

Hint 3. It’s Red.

What’s this ?

分かった! イチゴだ! It’s a Strawberry!

という具合。

3ヒントクイズのやり方がわかったら、今度は子どもたちが、グループで何を出題するか相談して出題しあいます。

英語で何と言ったらいいかわからないときは、松山先生に教えてもらいましょう。

身振り手振りも交えると、さらに相手に伝わりやすくなりますね。

単語だけで答えるのではなく、It’s Gorilla. や It’s Soccer.”のように、It’s を使って答えるところもすばらしい! Good job.

子どもたちは、知っている単語や表現を使って、尋ねたり答えたり・・・。

楽しく活動できました。

【鳥川小教職員勤務時間】

8:10~16:40

~留守番電話の運用について~

以下の通り留守番電話の設定をいたします。

(1)週休日・休日⇒終日

(2)学校閉庁日⇒終日

(3)17:00から

平日の朝は、7:30頃に留守番電話を解除いたします

こちらからアクセスしてください。