センター事業等

授業のイロハ【初任者研修】

授業のイロハ【初任者研修】

令和元年6月19日(水)、令和元年度 小・中学校初任者研修 市内研修 授業研修① を開催し、29名(小学校22名・中学校7名)が参加しました。学校教育課主任指導主事による講義「日々の授業の充実を核とした確かな学力の確立」、教育研修課指導主事による講義・演習「道徳教育の要点と指導の実際」「特別活動の要点と指導の実際」、福島県書写書道教育研究会研究局顧問の本間貞二氏を講師にお招きした講義・演習「筆記用具の正しい持ち方と効果的な板書のあり方」を行いました。研修係長から “一人一人を丁寧に見取り授業に責任をもつこと”、教育研修課長から “真剣に子どもに向き合い、誠実に保護者や先輩と関わり合い、日々の授業に本気で取り組むこと” 等の全体指導があり、初任者は、「目の前の子どもたちのために、今の自分にできる最善を尽くしたい」と決意新たにしました。

第1回プログラミング教育実践講座 【ICT研修推進事業】

第1回プログラミング教育実践講座 【ICT研修推進事業】

令和元年6月18日(火)に、第1回プログラミング教育実践講座を開催しました。プログラミング教育についての講義と「スクラッチ」(ビジュアル型プログラミング言語)を利用した演習を行いました。研修者は、正多角形の性質を生かし正多角形を作図する活動、プログラミングスイッチ教材を使用して電気の働きを制御する活動などに熱心に取り組みました。

〔研修者の声〕

◇プログラミング教育を各教科等の中で実践できることを知り、子どもたちと一緒に授業をしたいと思った。今回の研修で学んだことを他の先生方と共有するために、積極的に校内研修を実施していきたい。

◇「スクラッチ」を利用するプログラミング教育の実践について聞いてはいたが、実際に操作することがなかったので、とてもよい研修ができた。プログラミング教育を通して、子どもたちは主体的に学べると感じた。

◇研修の中に実際の演習があり、内容がたいへん分かりやすかった。プログラミング教育を教育課程の中に効果的に取り入れていきたい。

◇「スクラッチ」や「プログラミングスイッチ教材」を実際に操作する演習があり、授業に活用できる内容について研修することができた。

授業が成立するための必要要件とは【ふくしま教師塾】

授業が成立するための必要要件とは【ふくしま教師塾】

令和元年度ふくしま教師塾、第1回授業研究会が始まりました。

◇『学校に教育をとりもどすために』筑摩書房(1980年 林 竹二著)から抜粋

その事柄が先生の心の中から出てくるのでなければ,それが子どもの中に入ってコミュニケーションが成り立つということはないわけです。(中略)教師のふかいところから出たものだけが,生徒のふかいところまで届くのではないかと思います。また声が,話が届くか届かないかは,声の大小で決まることでなく,また発声法の問題でもないようです。語られたことが子どものふかいところまで届くということ,これが子どもの中に一つの事件をおこす,授業が成立するための必要要件です。私には一定のことを教え込むことが,授業の一番大事な仕事だとは思えないのです。授業というものは,一つの教材を使って,何かもっと大事な仕事をすることなんです。教材は手段であり,道具なのです。それが目的になっては困るのです。道具を使って,どの子どもでも,どこか深いところにしまい込んでいる,その子のかけがえのない宝を探しまわり掘り起こす仕事をするために,教師は子どもの中にできるだけ深く入りこむ必要があります。教師たちは何かというと,コミュニケーションと非常に簡単にいいますけれども,いくら口でしゃべって,向こうから答えが出てきても,そんなのは,コミュニケーションではない。コミュニケーションというのは,一つの出会いが成立しなければ,成立していないのです。授業というものはやはり,人が人とが出会う,その一つの場になることなんだという気がいたします。

第4回タブレットPC研修会【ICT研修推進事業】

第4回タブレットPC研修会【ICT研修推進事業】

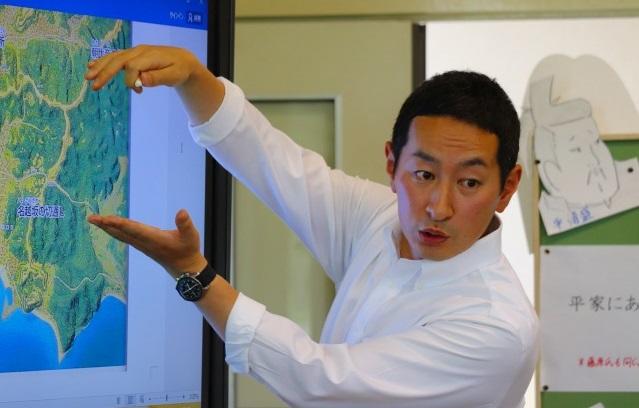

令和元年6月12日(水)に、第4回タブレットPC研修会を開催しました。

〔研修者の声〕

◇タブレットPC導入前に実機を操作する研修を受け、今後の活用に向けて見通しが持てた。研修した内容を校内で伝えることができるようにしたい。

◇タブレットPCを使ったことがなかったが、今回の研修を受けて、これからは使用したいと思った。

◇タブレットPCの使い方が分かり、パソコンとは違った便利さがあり、授業で使ってみたい。

◇デジタル教科書、電子黒板を使った視覚的な活用は、とても役立つと感じた。授業での活用を今後考えていきたい。

第3回タブレットPC研修会【ICT研修推進事業】

第3回タブレットPC研修会【ICT研修推進事業】

令和元年6月11日(火)に、第3回タブレットPC研修会を行いました。今回から、一人一台、25台のタブレットPCを使用した研修となりました。

〔研修者の声〕

◇操作方法や実際の授業での活用方法など、例を見ながら分かりやすく研修を受けることができた。

◇電子黒板・デジタル教科書・スカイメニュー、学習にとても役に立つと思った。特に、デジタル教科書はすぐにでも使いたい。

◇タブレットPCを使うと、とても指導しやすく、子どもたちも学習内容をより深く学べると思った。

◇タブレットPCということで、はじめは抵抗があったが、最後まで研修についていくことができた。学校で実践したい。

第2回 タブレットPC研修会 【ICT研修推進事業】

第2回 タブレットPC研修会 【ICT研修推進事業】

令和元年5月29日(水)、ICT研修推進事業第2回タブレットPC研修会を開催しました。電子ペンを使用する電子黒板ユニット操作やデジタル教科書の共通ツールの利用、SKYMENUの機能を活用するための基本操作など、ICTを活用して学習活動を充実するための研修を行いました。

なお、研修用タブレットPCが25台となり、一人一台使用できる充実した研修環境となっています。

〔研修者の声〕

◇操作について初心者にもわかりやすい内容だった。操作する時間がたくさんあったのがよかった。

◇電子黒板の使い方について具体的に分かった。デジタル教科書は機能がたくさんあるので授業で使いたい。

◇じっくりとタブレットPCを操作して学ぶ時間がなかったので、今回の研修で基本的な操作を学ぶことができた。他の先生方にも活用していただけるように学んだことを発信していきたい。

◇タブレットPCの可能性を学ぶことができた。どのように活用するか、教師の工夫次第である。

脱・いじめ【生徒指導主事研修会】

脱・いじめ【生徒指導主事研修会】

令和元年5月27日(月)、神田外語大学客員教授 嶋崎政男氏をお招きして生徒指導主事研修会を開催しました。「いじめを生まない学級・学校づくり」に向けて、危機管理の3段階(リスク・マネジメント、クライシス・マネジメント、ナレッジ・マネジメント)にそって、教師が取り組むべきいじめ対策について演習を交えながらご講話いただきました。68名の研修者は、子どもたちに「いじめは絶対にしてはいけない」という規範意識を育てるべく “訊く力” を高めていきたい、危機意識をもって安全・安心な学級・学校づくりの実現に向けて努力したいと、決意を新たにしました。

〔研修者の声〕

◇嶋﨑先生のお話は大変わかりやすく、演習で実際の指導の場面をイメージしながら適切な対応の仕方について考えることができた。ポイントをしっかりと絞っていただき、大変わかりやすかった。

◇心理的事実は受容し、理不尽な訴え・要求や許し難い言動には共感しないということ、具体的にどうすれば良いかということが分かった。法令、基本方針、通知等を十分に理解しておくことも大切であると改めて実感した。

◇具体的な事例を交えながら、現在我々教員に求められていることをわかりやすくご講話していただき、とても勉強になった。世の中で起きていることを他人事のように見ていたので、これからは同じような事例が起きたときにどのような対応がベストなのか、また周りで起きた事件における最良の対応策等を吸収したり考えたりしながら生活していきたい。それにしてもあまりに自分自身が無知であることを実感し、反省した研修会となった。もっと学んでいきたい。

◇いじめ問題における危機管理について、大変勉強になった。特にナレッジ・マネジメント(再発防止)を知ることができ、これからの学校での取組の参考になった。二人組でのロールプレイは、カウンセリングのポイントを学ぶことができた。

頑張る先生を応援します【自主研修支援】

頑張る先生を応援します【自主研修支援】

令和元年5月21日(火)、福島市立清水中学校の現職教育研究推進協議会に当課指導主事が招かれ、講義「道徳科の特質を生かした授業づくり〔発問構成の工夫〕」を行いました。清水中学校は、福島市教育委員会研究委託校として、研究テーマ『自己の生き方を問い続け、よりよく生きようとする生徒』を掲げ、2年間の継続研究に取り組んでいます。

福島市総合教育センター運営委員会

福島市総合教育センター運営委員会

令和元年5月14日(火)、福島市総合教育センター運営委員会を開催しました。千葉養伍福島大学人間発達文化学類教授(委員長)を議長に選出し、令和元年度の教育研修課事務分掌及び事業計画について協議を行いました。中核市移行に伴う教育研修課2年目の業務をさらに充実すべく、教育研修課一丸となって邁進してまいります。

〔福島市総合教育センター運営委員〕

◇学識経験者 千葉養伍・福島大学教授、宗形潤子・福島大学教授、渡辺惣吾・福島県教育センター所長

◇学校教育関係代表 粠田祐子・福島第一小校長、佐藤和子・鳥川小校長、土田宏・福島第二中校長、遠藤嘉人・吉井田小校長、島貫条司・岳陽中校長、佐藤成紀・福島養護学校長

本市教育課題の解決に向けて【調査研究事業】

本市教育課題の解決に向けて【調査研究事業】

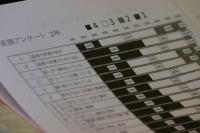

令和元年5月13日(月)、令和元年度調査研究部会 研究協力員任命状交付式及び第1回調査研究部会を開催しました。新任の委員(10名)の皆様に、教育研修課長から任命状を交付しました。また、全国学力・学習状況調査に関する調査研究部会と児童生徒の生活状況に関する調査研究部会に分かれて、研究内容・研究日程等について協議を行いました。

◇全国学力・学習状況調査に関する調査研究部会(阿部貴史・松川小校長、久家優子・大森小教諭、瀬尾純子・野田中教諭、梅津奈保美・月輪小教諭、高野博幸・岳陽中教諭、菊地和加子・福島四中教諭)

◇児童生徒の生活状況に関する調査研究部会(岩下聡・清明小校長、安田雄生・蓬莱中教頭、富田宏幸・福島一中主幹教諭、丸島祐子・南向台小教諭、相沢聡子・金谷川小教諭、川村貴子・三河台小養護教諭)

進化・深化を目指して【小・中学校教諭経験者研修Ⅱ共通研修】

進化・深化を目指して【小・中学校教諭経験者研修Ⅱ共通研修】

令和元年5月10日(金)、小・中学校教諭経験者研修Ⅱ共通研修を行いました。教育長講話「10年経験の教職員に望むこと」、教育研修課長講義「教職10年経験教職員としての心構え」、学校教育課管理主幹講義「教育公務員としての服務・勤務」から、17名の研修者は「10年経験教職員」としてあるべき姿を確認しました。また、グループ協議において、自校の現状と経験者研修Ⅱ教員としての課題を明らかにし、積極的に1年間の研修に取り組むことを決意しました。

授業が命【ふくしま教師塾】

授業が命【ふくしま教師塾】

令和元年5月8日(水)、ふくしま教師塾第9期生(3名)の入塾式及び第1回全体研修会を行いました。佐藤浩昭塾長(大森小学校長)、教育研修課長の講話の後、自己変革をはかるための分析・「自己課題」の設定について協議を行いました。第8期生(3名)を含め6名の塾生は、よき仲間・よき好敵手として “切磋琢磨” し、教師力・授業力を伸ばしていくことを誓いました。

子ども理解のために【特別支援教育協力員・支援員研修会】

子ども理解のために【特別支援教育協力員・支援員研修会】

令和元年5月7日(火)、福島市特別支援教育協力員・支援員研修会を開催しました。研修者132名は、福島養護学校長 佐藤成紀氏による講話「共に歩み、共に学び、共に育つ」から、児童生徒一人一人の特性等に応じた必要な指導や支援について学びを深めました。

第1回 タブレットPC研修会【ICT研修推進事業】

第1回 タブレットPC研修会【ICT研修推進事業】

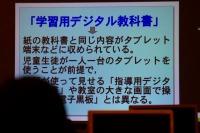

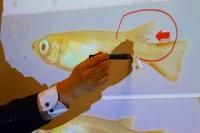

平成31年4月25日(木)、平成31年度ICT研修推進事業 第1回タブレットPC研修会を開催しました。「電子黒板ユニットの操作」や「デジタル教科書の活用」、「授業支援システムSKYMENUの操作」について研修しました。

① 電子黒板ユニットの操作では、スクリーンボードに投映したコンピュータ画面に電子ペンでの書き込みや選択した部分を拡大する操作などを研修しました。活用に向けては、「ポイントはっきり」「考え方をみんなで共有」「準備を短縮、説明はじっくり」がキーワードです。

② デジタル教科書の活用では、全教科共通ツールを利用した基本操作方法について研修をしました。「大きく見せる」「書く、かくす、動かす」「オリジナルの教材をつくる」がポイントです。

③ 授業支援システムSKYMENUの操作では、活用例を通して、提示・共有・支援・配付と回収などの基本操作について研修をしました。画像・動画の比較、タブレットPCのカメラの活用、追っかけ再生機能、発表ノートの利用について演習を行いました。

〔研修者の声〕

◇PC・タブレットなどは、活用の仕方によっては子どもたちに有効な手立てになると感じた。授業が変わるかもしれないので、苦手だからやらないのではなく、少し取り入れ、チャレンジしてみたい。

◇ デジタル教科書が学校に届いたところで、活用法も中身もまだよく確認できていないことが研修でよく分かってよかった。

◇電子黒板がスムーズに使えるようになったら、教えること、準備など、簡単になると感じた。

◇PC室等の限られたところでなく、教室で日常的に使用できるようになれば、もっと活用できるようになると思う。

育てよう 未来のたから ふくしまっ子【校長・教頭実務講座】

育てよう 未来のたから ふくしまっ子【校長・教頭実務講座】

平成31年4月24日(水)、福島市に初めて校長・教頭として勤務する先生方を対象にした「校長実務講座」「教頭実務講座」を開催しました。福島市の概要と学校教育の課題、福島市としての学校管理の実務等について、学校教育課長、管理主幹、教育研修課長から講話がありました。研修者の皆様は、福島市が目指す学校教育の実現に向けて職責を果たし、精一杯「未来のたから ふくしまっ子」を育てていきたいと決意を新たにしました。

頑張る先生を応援します【自主研修支援】

頑張る先生を応援します【自主研修支援】

教育研修課(福島市総合教育センター)では、福島市の教職員の皆さんの研修が充実するように「校内・自主研修支援」を行っています。4月20日(土)も、自主研修会を開催なさっている先生方が第1研修室をご利用くださいました。なお、教育研修課の指導主事や指導員2名が勤務しております。授業や学級経営についての相談なども受け付けておりますので、お気軽にご活用ください。

【い つ】 平日、第1・3・5土曜日 9:00~17:00

【ど こ】 研修室、資料室、コンピュータ室

【何 を】 コンピュータ研修(実技・関連機器利用)、教材研究や授業研究、図書閲覧や貸出

例1 校内の会議や研修会を、総合教育センターに会場を移して行う。

例2 有志のサークル研究会に、総合教育センターの研修室を使用する。

例3 個人で研究や仕事をするのに、総合教育センターのコンピュータ室や資料室の教育関連図書を使用する。 等

【手続き】 事前に教育研修課に電話連絡(予約) 、記録簿記入(当日)

※ 長期休業中の土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する日、12月29日~1月3日は休館となります。

初心【小・中学校教諭初任者研修】

初心【小・中学校教諭初任者研修】

平成31年4月17日(水)、平成31年度小・中学校教諭初任者研修一般研修①において、教育長講話「教師としての心構え」、教育研修課長講義「初任者の皆さんに伝えたいこと」を行いました。初任者は、“子どものために” という情熱と強い意志をもって粘り強く理想を求め、プロ教師としての土台を築いていきたいと “初心” を深く心に刻んだようです。午後は、初任地〔福島市〕の教育施設(福島市民家園・じょーもぴあ宮畑)を見学し、福島市についての理解を深めました。

※スノーフレークの花言葉「純粋」

子どもハートサポート事業【教育研修課】

子どもハートサポート事業【教育研修課】

平成31年4月12日(金)、「平成31年度子どもハートサポート事業 第1回相談員研修会」を開催し、事業概要説明等を行いました。また、相談員の塚野薫氏(前福島養護学校長)による講話「気になる子への支援と連携のあり方」から、子どもの心を丁寧にケアする具体的な方法や効果的な相談の進め方等について理解を深めていただきました。今年度は、市内の小学校27校に8名の相談員を配置し、不登校やいじめ、問題行動等の未然防止や早期発見及び即時対応を図ります。

※福島市立全中学校と一部の福島市立小学校には、スクールカウンセラーがいます。スクールカウンセラーが配置されていない福島市立小学校には、ハートサポート相談員がいます。また、教育研修課には福島市立の小学生・中学生や保護者、担任等を対象としたスクールカウンセラーがいます。

福島市総合教育センター要覧

福島市総合教育センター要覧

福島市総合教育センター要覧

平成31年度要覧.pdf

大量採用時代の到来【小・中学校教諭初任者研修 校長等連絡協議会】

大量採用時代の到来【小・中学校教諭初任者研修 校長等連絡協議会】

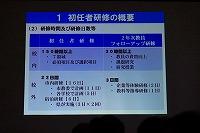

平成31年4月5日(金)、初任者研修を円滑かつ効果的に実施するため、初任者が配属された学校の校長先生及び拠点校指導教員、研修コーディネーター、研修リーダー、校内指導教員対象の研修会を開催しました。初任者研修制度の概要説明の後、初任者の資質能力の向上につながる「校内研修の進め方」について熱心な研究協議が行われました。なお、今年度から、メンター(スキルや経験が豊富な先輩)とメンティ(後輩=初任者)がチームとなり、ベテラン・中堅・若手教員が縦断的・横断的にかかわりあって学びを深める「メンター方式」による研修制度も一部導入されます。

※今年度は、小学校25校・中学校7校に初任者が配属されています。