センター事業等

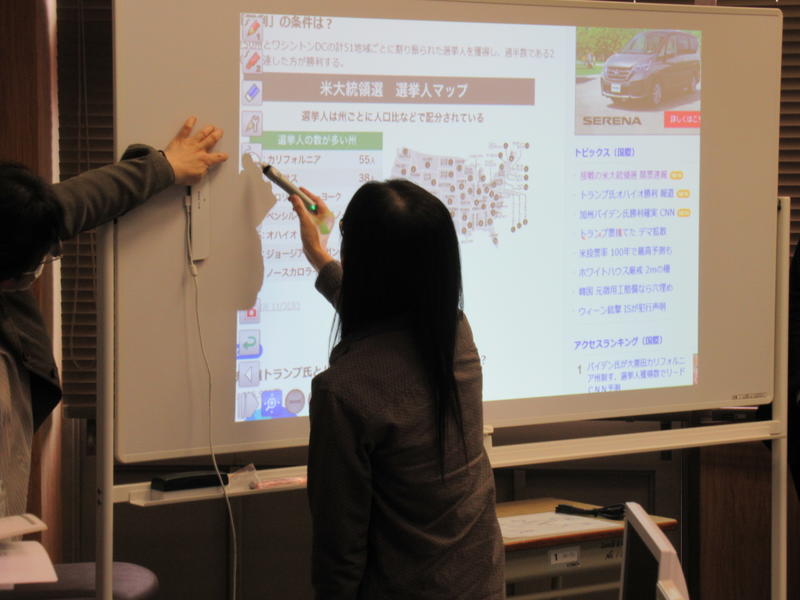

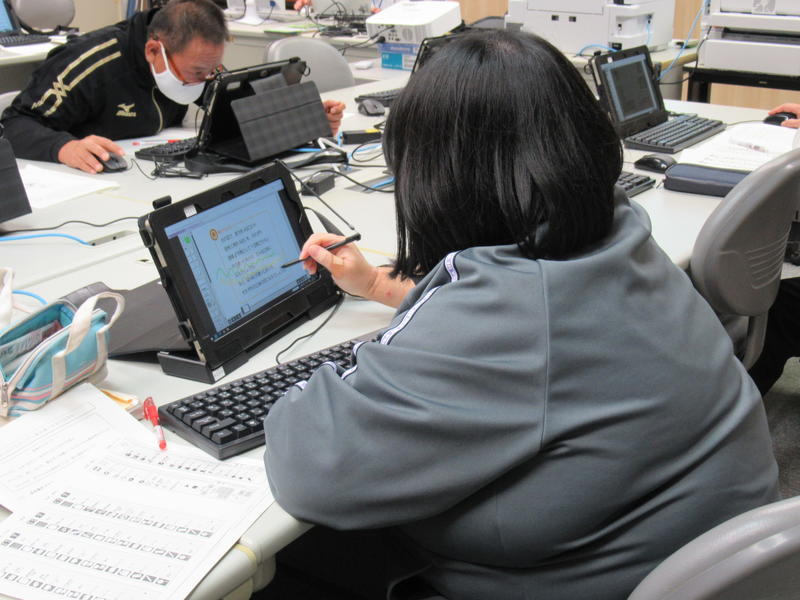

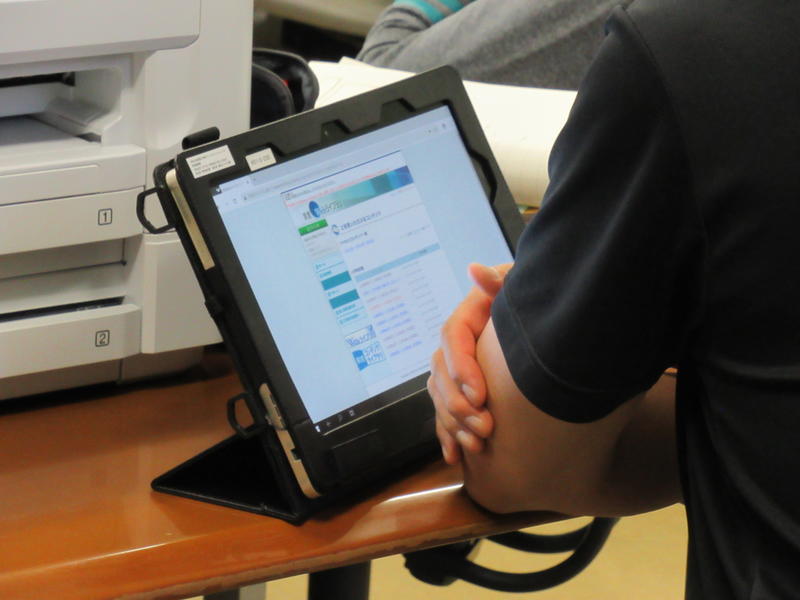

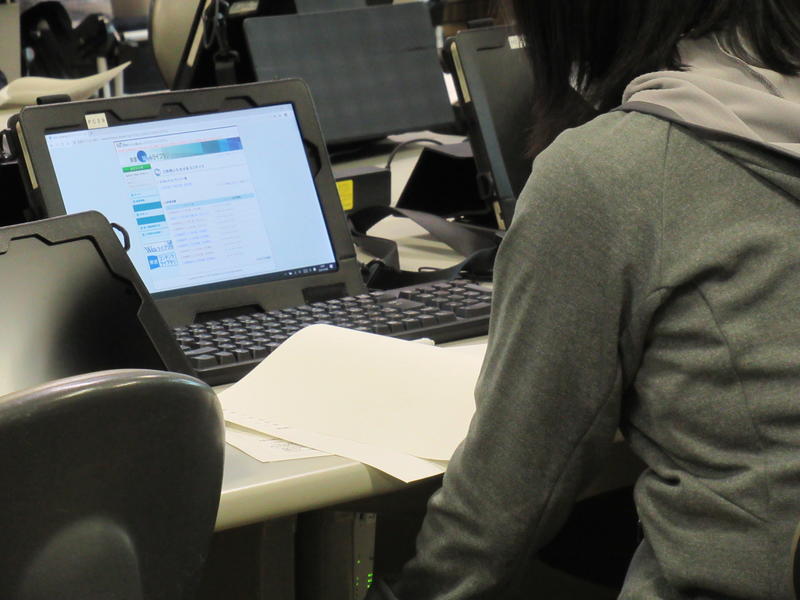

タブレットPC導入校研修会を開催(2月24日~26日、3月2日~5日)

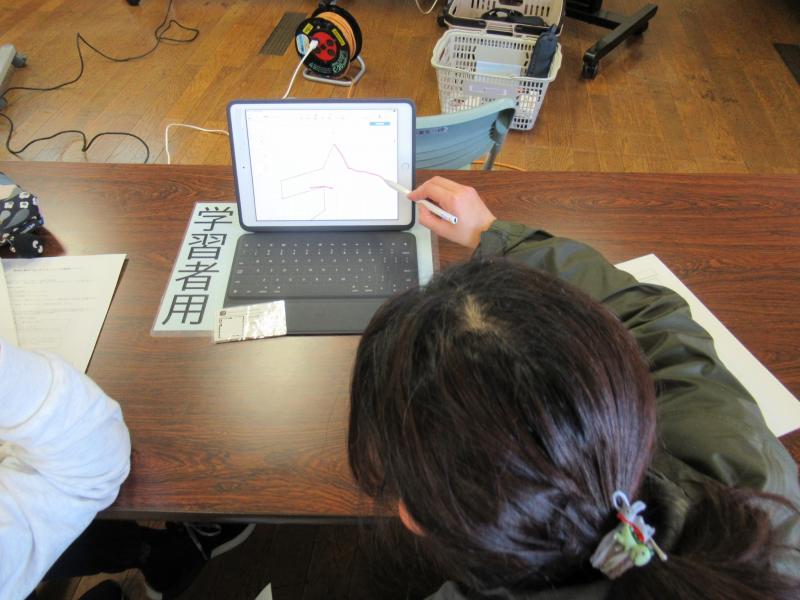

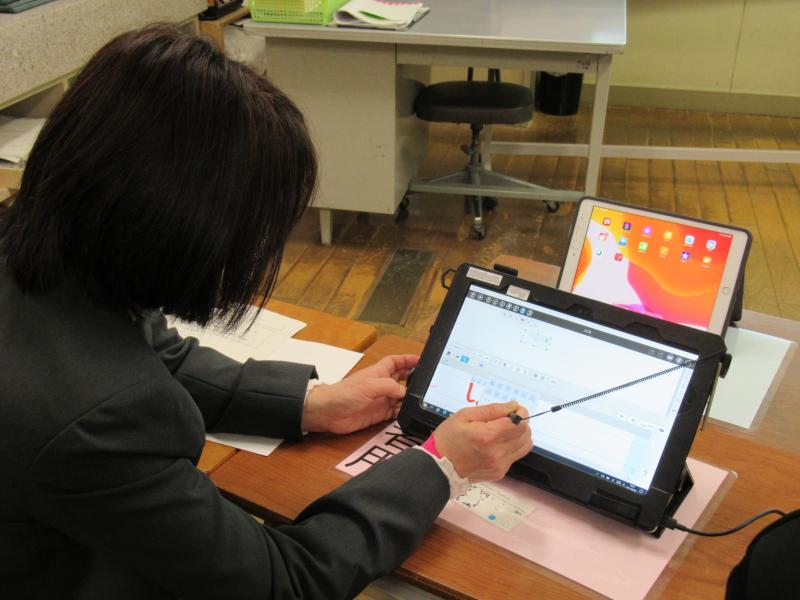

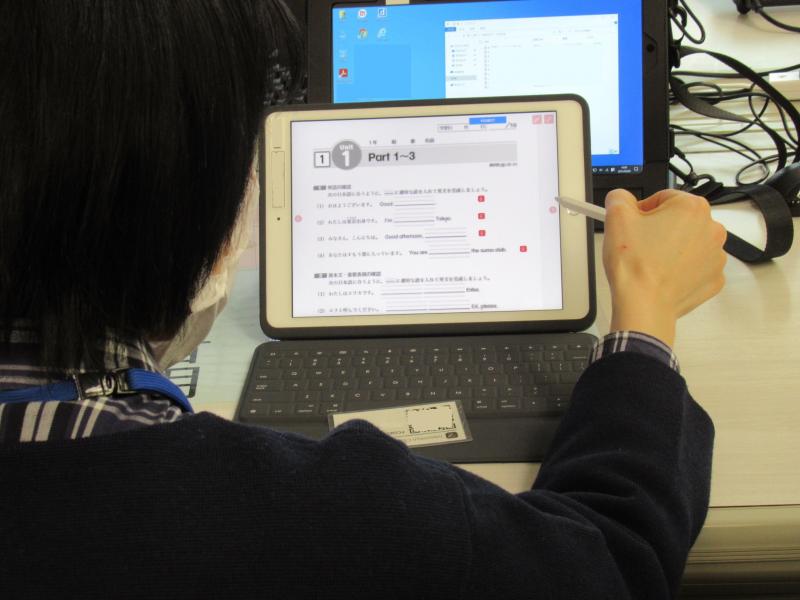

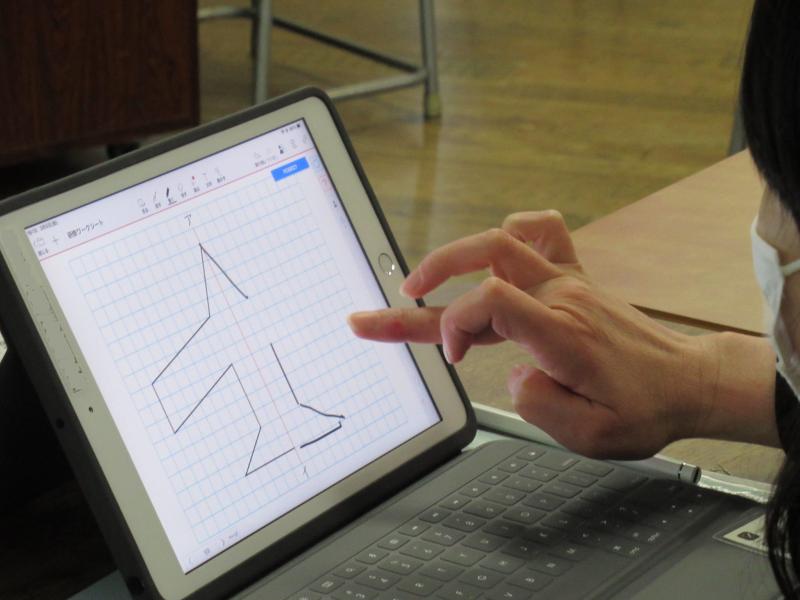

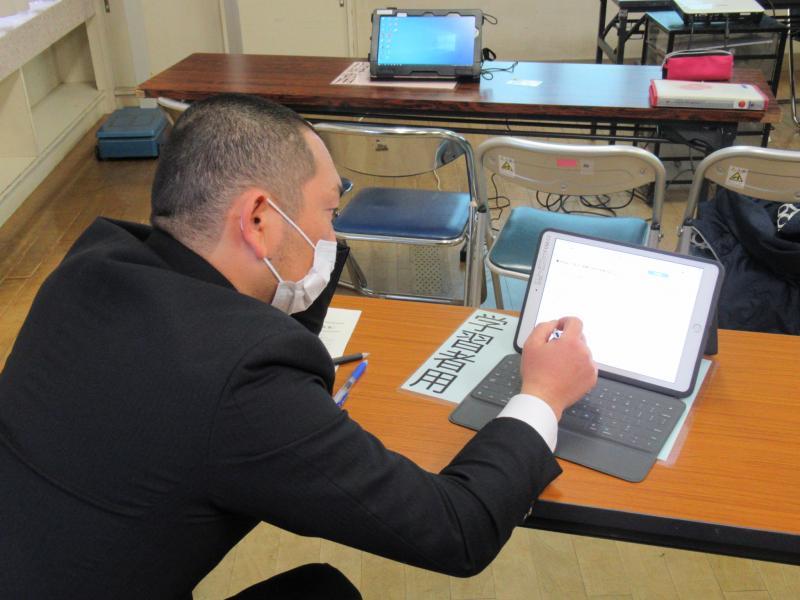

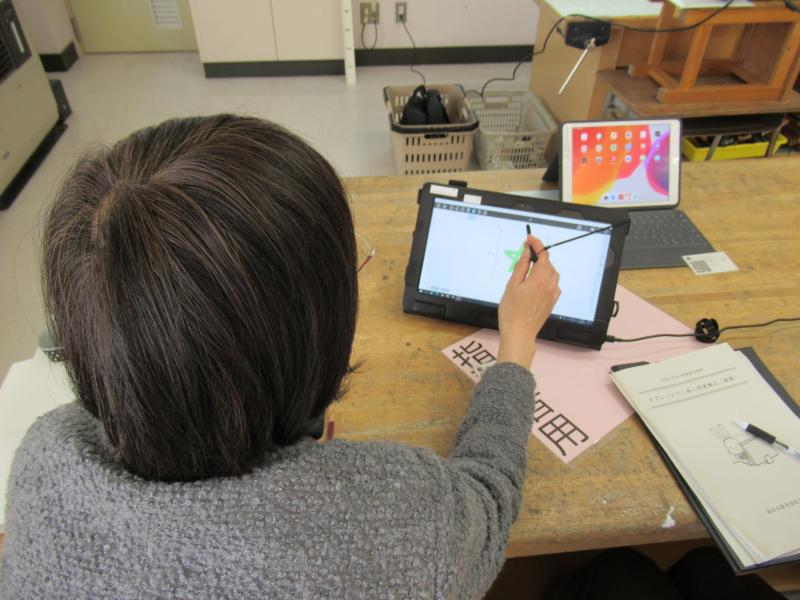

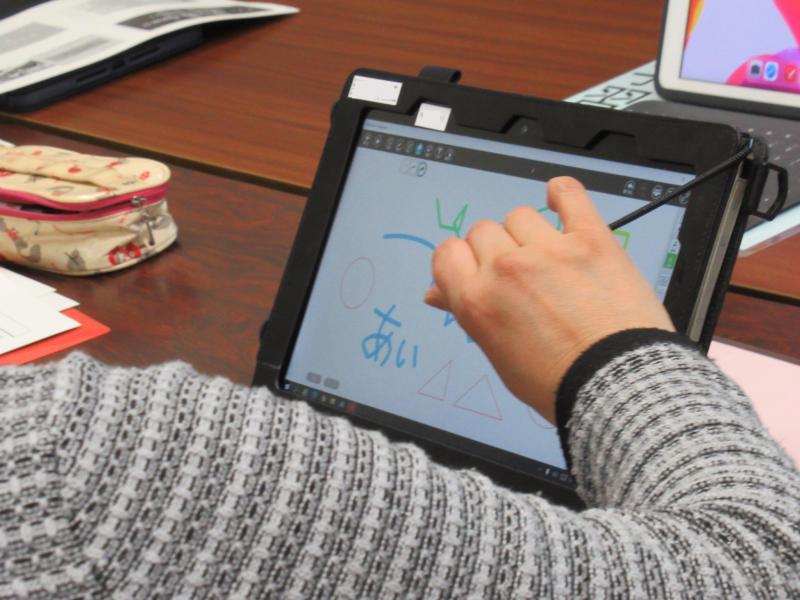

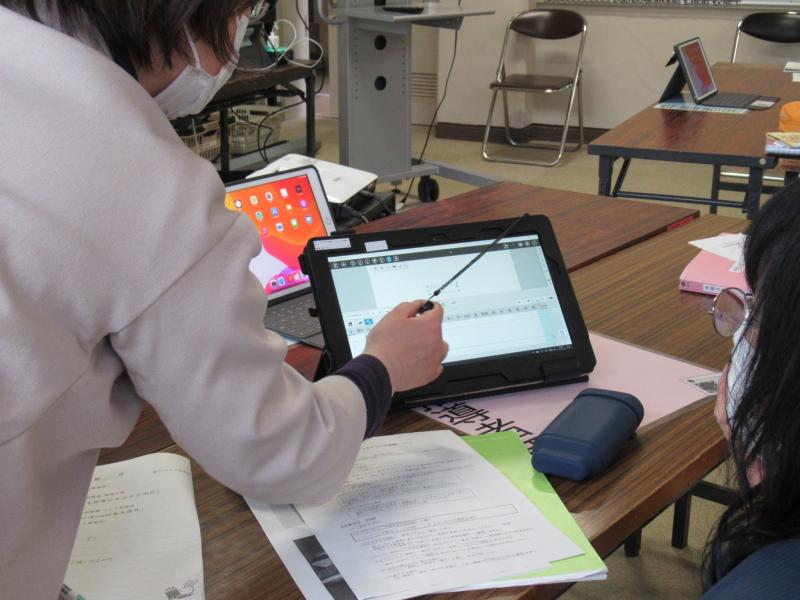

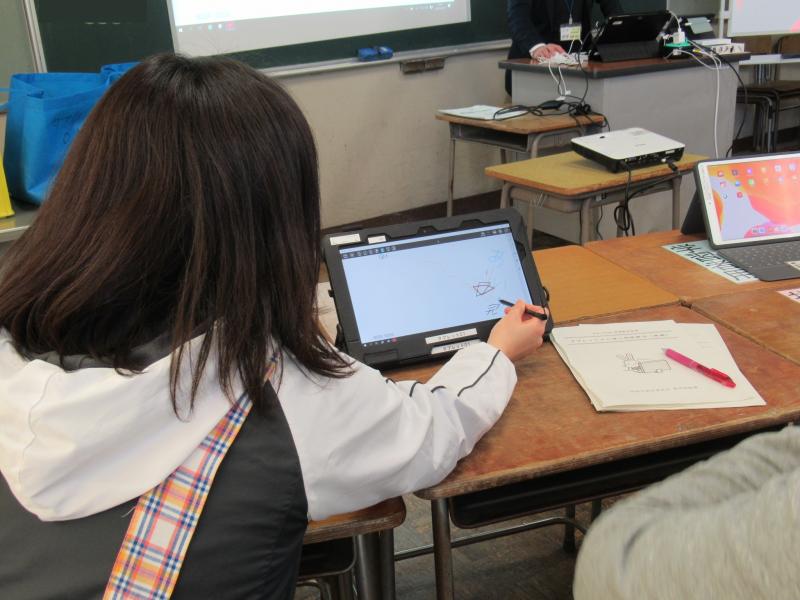

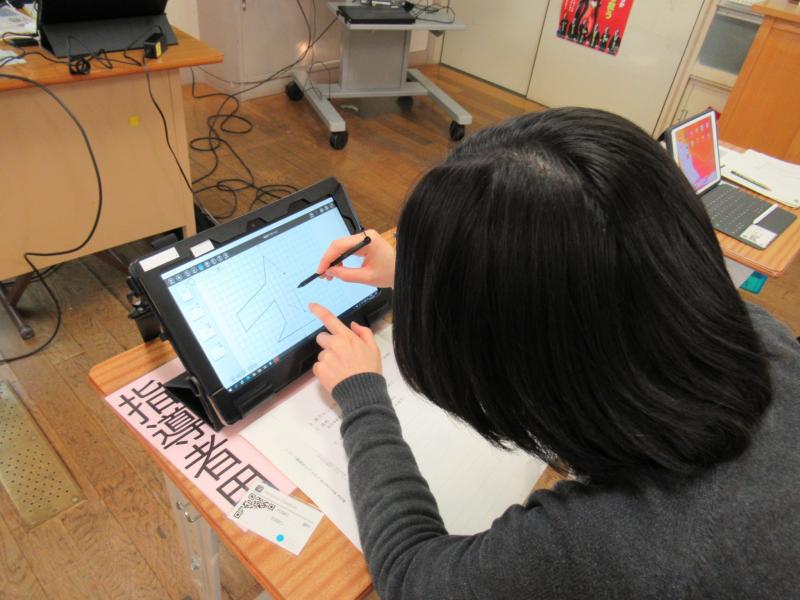

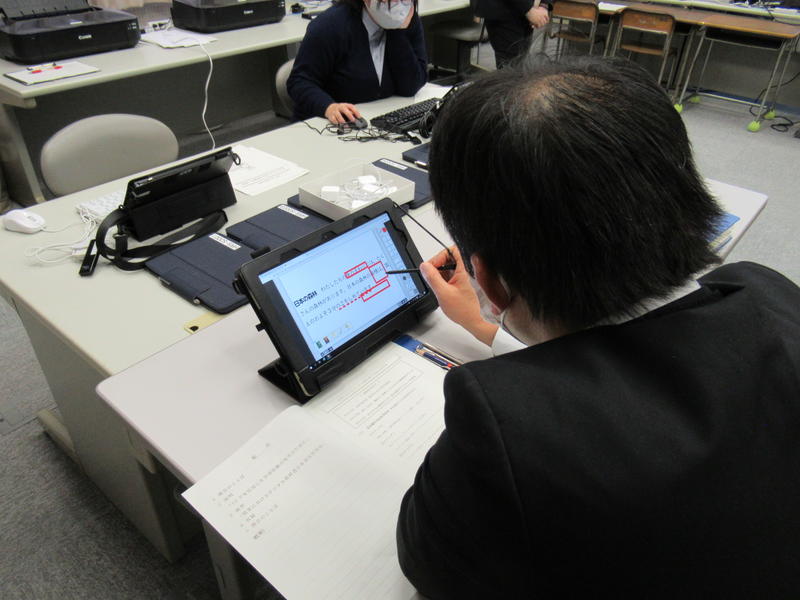

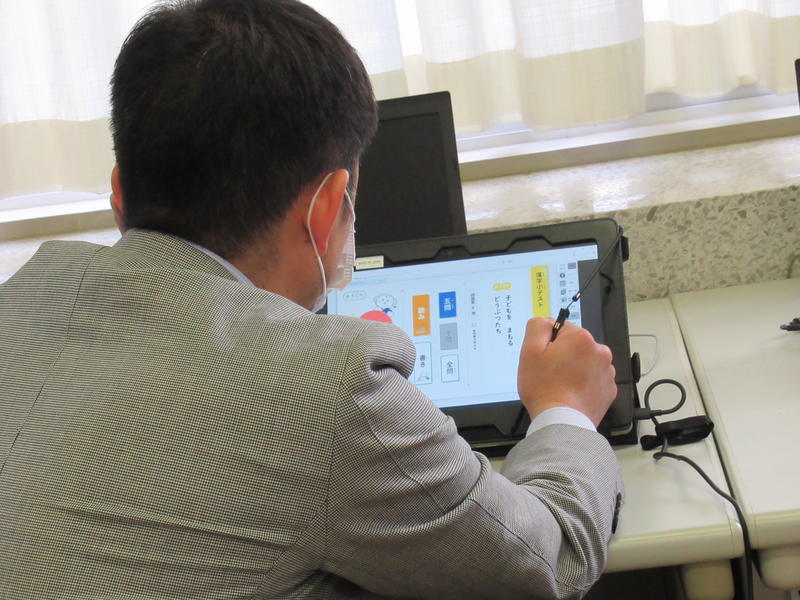

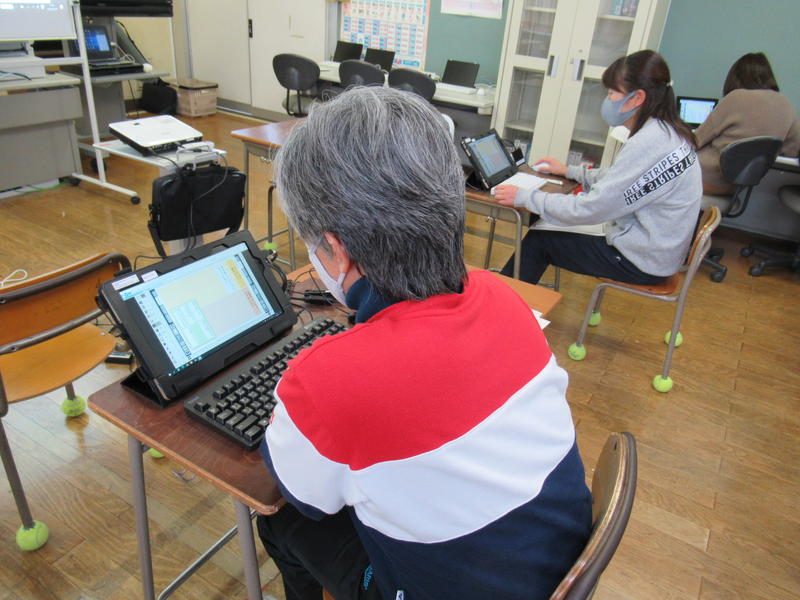

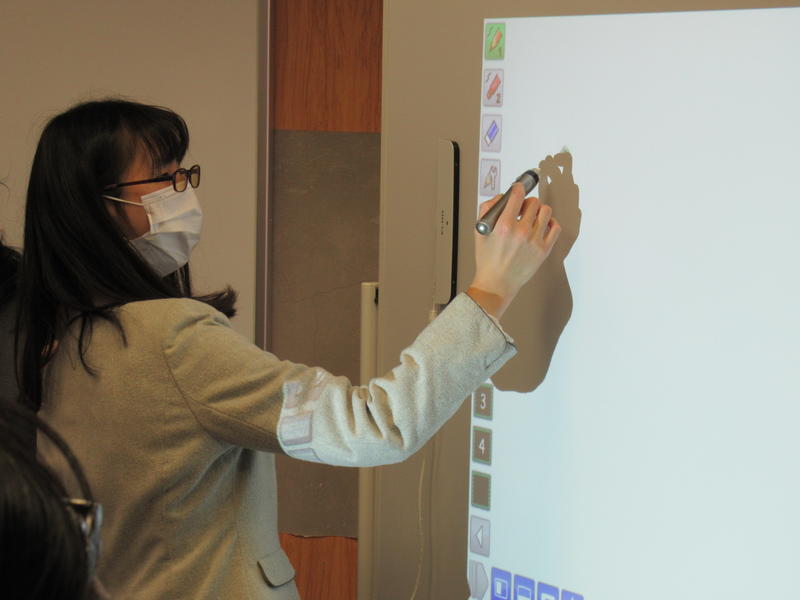

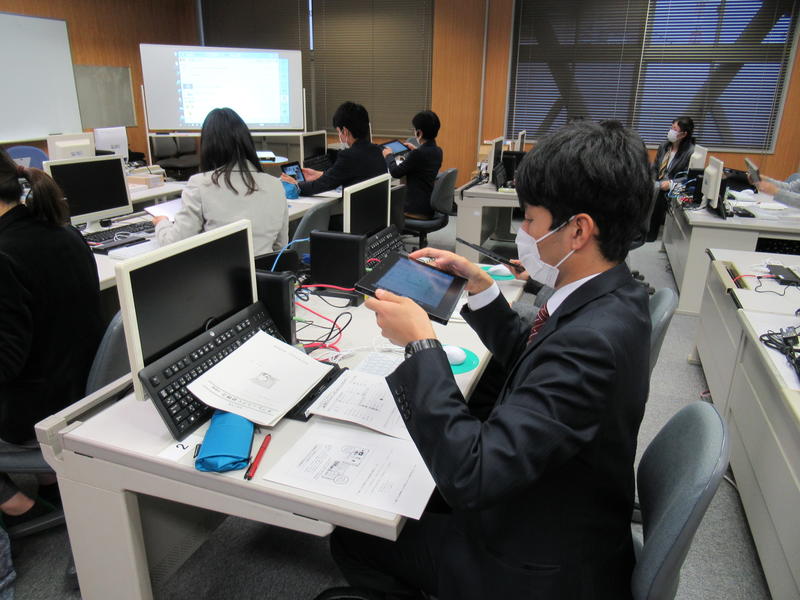

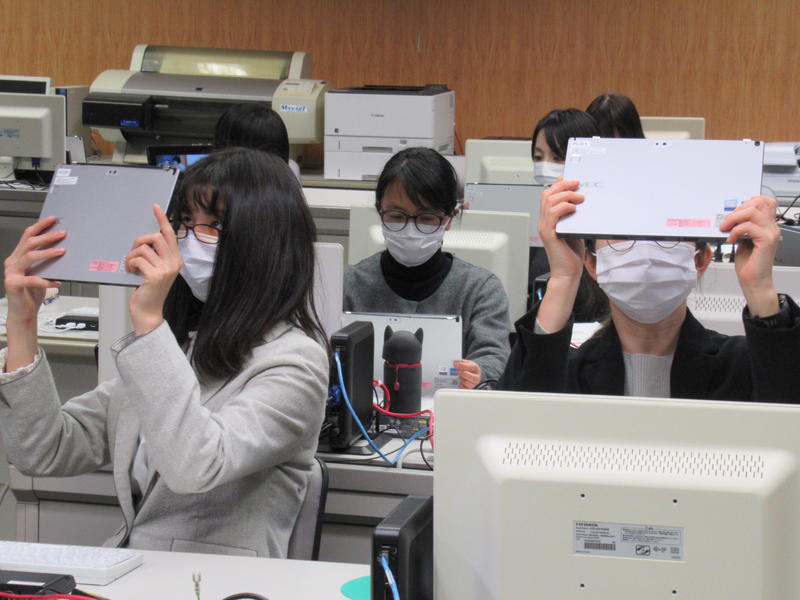

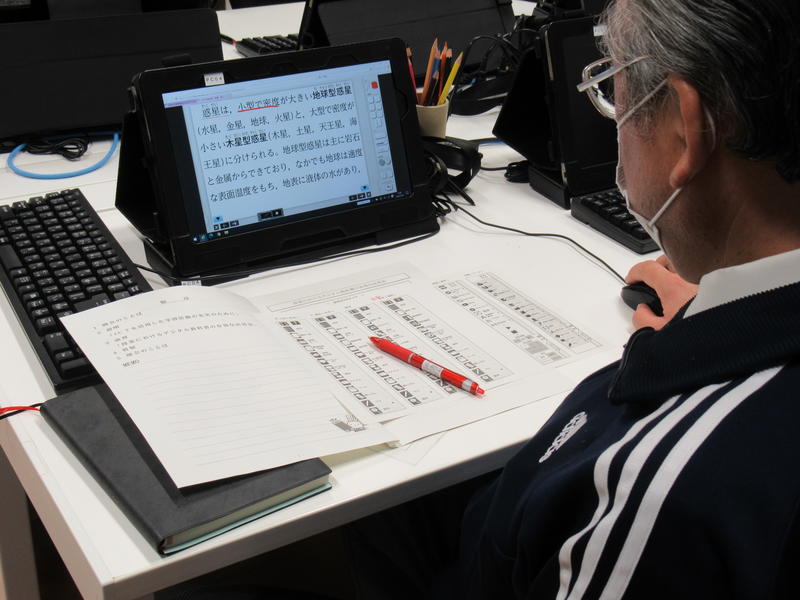

小学校6校、中学校1校において、一人一台のタブレット端末を主体的・対話的で深い学びの実現に生かすために、リアルタイム授業支援アプリであるMetaMoji ClassRoomの基本操作方法についての研修会を実施しました。

・青木小学校 大久保小学校 2月24日(水)

・飯坂小学校 2月25日(木)

・渡利小学校 2月26日(金)

・平田小学校 3月 2日(火)

・北信中学校 3月 3日(水)

・鎌田小学校 3月 4日(木)

・蓬莱東小学校 3月 5日(金)

研修の様子

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 参加者の声 -

・MetaMoji ClassRoomを活用することによって授業の質の向上を図ることができると思った。

・ワークシートを作成して取り組ませたり、各児童の学習の様子をモニタリングしながら学習を進めたり、学習に有効な使い方ができるということを学ぶことができた。

・授業支援アプリであるMetaMoji ClassRoomを有効に活用できるように、教材研究を行っていきたい。

・MetaMoji ClassRoomの使い方について学ぶ貴重な研修となった。今回の研修で学んだことを生かし、タブレット端末を活用していきたい。

・今回の研修を受講し、MetaMoji ClassRoomを活用して、どのように授業を行うのか、具体的にイメージをもつことができた。

タブレットPC導入校研修会(後期)を開催(2月8日、10日、12日、15日~18日)

タブレットPC導入校研修会(後期)を開催(2月8日、10日、12日、15日~18日)

小学校6校、中学校1校において、一人一台のタブレット端末を主体的・対話的で深い学びの実現に生かすために、リアルタイム授業支援アプリであるMetaMoji ClassRoomの基本操作方法についての研修会を実施しました。

・北沢又小学校 2月 8日(月)

・御山小学校 2月10日(水)

・佐原小学校 2月12日(金)

・福島第三小学校 2月15日(月)

・福島第一小学校 2月16日(火)

・清明小学校 2月17日(水)

・松陵中学校 2月18日(木)

研修の様子

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 参加者の声 -

・MetaMoji ClassRoomの使い方を知ることができ、今後の授業の中で活用したい。

・リアルタイム授業支援アプリは、大変有効な手段であると感じた。授業の中での活用について、様々な可能性を探っていきたい。

・ICT機器は、学習のための便利なツールであることがわかった。使いこなせるようになりたいと思った。

・子どもたちが学習内容をより理解するために、効果的にICTを活用していきたい。

・一人一台のタブレット端末を個に応じた指導に生かすため、指導スキルを身に付けていかなければならないと感じた。

・ICT機器や授業支援アプリの効果的な活用方法について、研修を重ね、授業改善につなげていきたい。

タブレットPC導入校研修会(後期)を開催(1月20日、22日、25日~29日、2月1日~5日)

タブレットPC導入校研修会(後期)を開催(1月20日、22日、25日~29日、2月1日~5日)

小学校6校、中学校6校において、一人一台のタブレット端末を主体的・対話的で深い学びの実現に生かすために、リアルタイム授業支援アプリであるMetaMoji ClassRoomの基本操作方法についての研修会を実施しました。

・立子山小学校 1月20日(水)

・立子山中学校 1月22日(金)

・庭塚小学校 1月25日(月)

・岳陽中学校 1月26日(火)

・西信中学校 1月27日(水)

・月輪小学校 1月28日(木)

・福島第三中学校 1月29日(金)

・平野小学校 2月 1日(月)

・蓬莱中学校 2月 2日(火)

・鳥川小学校 2月 3日(水)

・西根中学校 2月 4日(木)

・余目小学校 2月 5日(金)

研修の様子

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 参加者の声 -

・授業支援アプリの概要がよく分かった。活用できるように積極的に使っていきたい。

・タブレットPCの使い方に慣れると、有効に活用できる機会がかなり増えると思った。

・授業支援アプリの使い方について、大変勉強になった。現在は、指導者用デジタル教科書を一斉学習で使用しているが、今後、よりICTを活用できるようにしていきたい。

・導入されるタブレットPCの使い方が分かった。授業の中で活用していくために、タブレットPCの機能を一層理解する必要があると感じた。

・MetaMoji ClassRoomの基本的な操作の仕方を知ることができた。さらに、使い方に慣れ、授業の中でも計画的に取り入れて使用できれば、学習効果が上がると感じた。

・今回の研修で学んだことを、日々の指導にどう生かしていけばよいかを考えていきたい。

ふくしま教師塾 第3回全体研修会

12月24日(木)、第3回全体研修会を実施しました。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、教師塾初の「オンライン研修」で行いました。

最初にお二人の師範の先生に講話をいただきました。清水中学校長 渡辺 康弘師範からは、多くの資料を基に『ご当地キャラクターから、都道府県について学ぶ』活動を通して、授業づくりへの熱い思いをお話いただきました。青木小学校長 佐藤 厚生師範からは、ご自身の部活動指導における豊富なご経験と、教師が大切にしなければならない事柄とを関連付けながらお話いただき、塾生たちにとって大きな励みになりました。

また、協議では、塾生一人一人が、2回目の授業実践について振り返り、意見交換を行いました。活発に意見が出され、研究のまとめに生かすことができる協議になりました。

最後に、大森小学校長 佐藤 浩昭塾長から、コロナ禍の中での研修への労いと、新たな年へ向けてのエールをいただきました。

いよいよ次回は、今年1年のまとめ、研究報告会です。

|

|

|

|

小学校プログラミング教育実践講座を開催

小学校プログラミング教育実践講座を開催

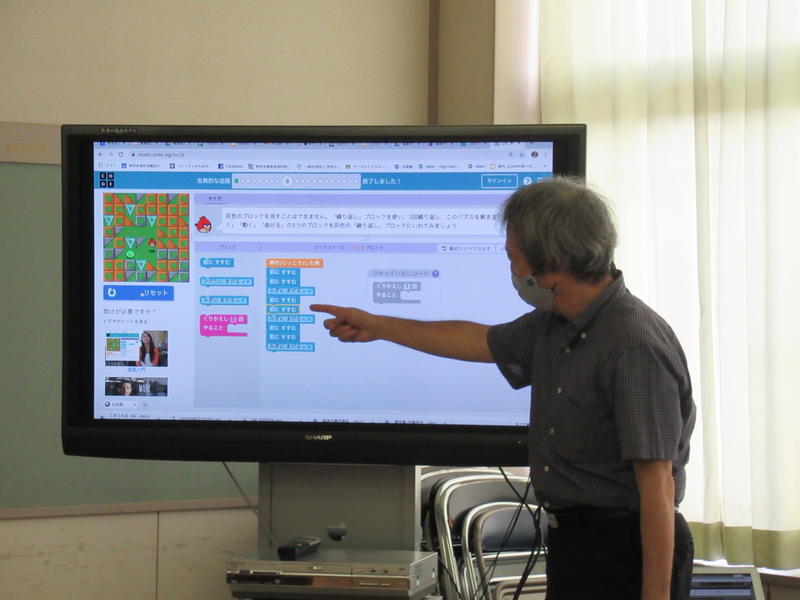

小学校プログラミング教育実践講座は、特定非営利活動法人みんなのコード 指導者養成主任講師 福田晴一先生をお招きし、9月4日(金)、10月15日(木)、11月20日(金)に開催しました。

第1回目は、吉井田小学校を会場に、「プログラミング教育必修化の背景と現状について」の講義やプログラミング教材の紹介をしていただきました。

第2回目は、本センターを会場に開催し、プログラミング教材の種類と実践例の紹介やプログラミング教材の体験、さらに、各校での実践に向けて指導案作成と意見交換を行いました。

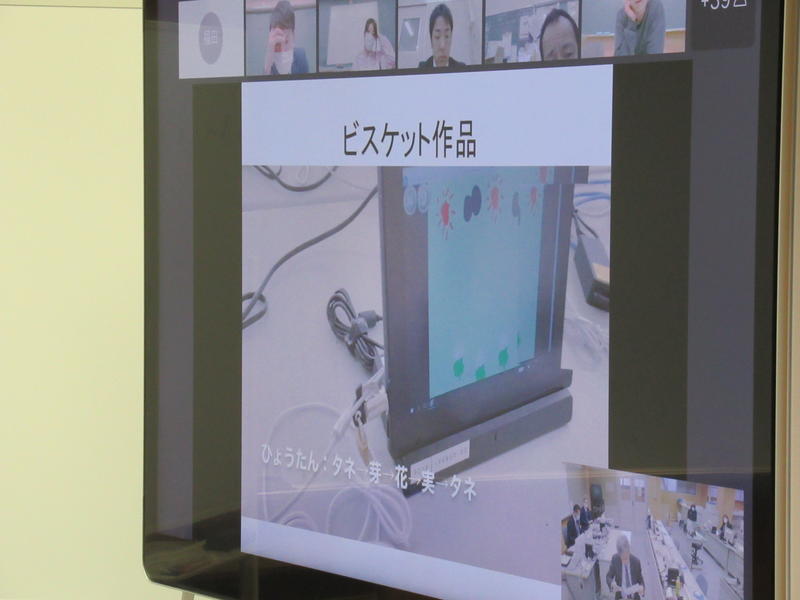

第3回目は、オンラインでの実践報告会を開催しました。8名の先生方の実践報告と、それぞれの発表について、福田先生から指導助言をいただきました。

9月4日(金)第1回小学校プログラミング教育実践講座,会場:福島市立吉井田小学校

|

|

|

|

|

|

10月15日(木)第2回小学校プログラミング教育実践講座,会場:福島市総合教育センター

|

|

|

|

|

|

11月20日(金)第3回小学校プログラミング教育実践講座,オンライン研修

|

|

|

|

|

|

ー 参加者の声 ー

・プログラミングを用いて論理的思考を高めることについて考えさせられた。論理的思考を高めるための方法や、どのような場面で使うかについて、学ぶことができた。まずは実践してみようと思う。

・プログルやスクラッチ、Hour of code(古典的な迷路)、ビスケットなど、様々なソフトウェアの紹介をしていただき、実践的な内容で大変参考になる研修でした。教えていただいた内容を授業に取り入れていきたい。

・プログラミングを取り入れた授業について、具体的なイメージをつかむことができた。特に、第3回のオンラインでの実践発表会は、大変参考になった。算数科に限らず、国語科や総合的な学習の時間にもプログラミング教育を取り入れており、プログラミング教育の可能性を感じた。

・講義や演習、実践報告会などでプログラミング教育について理解を深めることができた。スクラッチやビスケット、プログルなどのソフトの演習は大変参考になり、授業に取り入れたところ、子どもたちは意欲をもって学習に取り組んでいた。すぐに役立つサイトやアプリの使い方を教えていただいて、「これなら児童が意欲的にできそう」という思いをもつことができた。

・プログラミング教育が必修化となったが、機材が揃っていない中での実施に不安があった。しかし、この講座でプログラミング的思考を育むための指導について教えていただき、どのようにプログラミング教育を進めていけばよいのかが分かり、安堵した。

・今回の講座を受けて、どのようなソフトを利用すればいいのか、どのような実践例があるのかを学んだことで、プログラミング教育の基本的な考え方が分かってきたように感じた。プログラミング的思考を学ぶのに、必ずしもコンピュータを介さないということも自分にとっては大きな衝撃があった。また、実践してみたことで、プログラミング教育に感じていた敷居の高さがかなり低くなった。今回は教わったことや調べたことを真似ながら指導したが、一度やってみたからこそ「こうしてみたい」「こういう工夫はどうだろう」という考えがもてるようになった。

・単にコンピュータを利用するということではなく、プログラミング的思考によって論理的に物事を進められるようにすることが重要であるということが理解できた。プログルやスクラッチは活用したことがあったが、ビスケットは初めてだったので紹介していただきよかった。自分がしっかりと使えて、子どもたちにうまく教えられるようにしたいと思った。実際の授業に使えるようにレベルアップしていきたい。

・実践的な研修で、即授業で使えた。プログル、ビスケット、スクラッチなど、これからアイディア次第で授業の幅が広がる大変有効なものだった。

・事例が多く、直ぐに現場で実践できることがいくつもあり、大変参考になりました。特に「古典的な迷宮」や「ビスケット」を学校で行ったところ、子どもたちの関心が高まり、積極的に取り組ませることができた。

・プログラミング教育について学ぶよい機会となった。教科での位置付けを含め、今後どのように教育課程に位置付けて行くかが課題である。また、体系的な学習をどのように組んでいくか、また、どのようなソフト・ハードを活用していくかも検討していかなければならないと感じた。

・ビスケットやスクラッチなど、知ってはいたものの活用の仕方を勉強する機会がなく、活用できずにいましたが、今回の講座で実際に使いながら有効性を強く感じました。子どもたちと一緒で実感を伴った学びは大きいと感じた。

・福田先生の講義も大変楽しく、ビスケットやスクラッチを自分でもやってみたいと思える内容でした。実践発表も大変参考になり、授業に取り入れてみたいと感じた。子供たちと一緒にプログラミング的思考を磨いていきたい。

・毎回実践的な内容が多く、見当のつかなかった指導法が少しずつ分かるようになった。研修の中で、実際にソフトを操作できる時間がたくさんあったので、子どもの感覚や操作のつまずきのポイントが分かり、楽しく研修に参加できた。また、他校の先生方の実践報告が聞けたことで、細かい部分の授業の進め方のイメージが持てた。アイディア次第でさまざまな教科に取り入れることができるということが分かったので、自分でもいろいろ試してみて、校内の研修の場で発信していきたいと思う。

・これまでは、プログラミングについてどんな指導をしたらよいのか、全く分かりませんでしたが、今回の研修を通して、どのように指導していけばよいのかを知ることができた。また、先生方の実践例を聞くことにより、さらに授業のイメージをもつことができた。

・プログラミング教育に使える、いろいろなソフトをたくさん紹介していただいてとてもありがたかった。どのソフトで、どんなことができるかを体験でき、とても分かりやすかった。先生方の実践を聞くことができたのも、大変参考になった。ぜひ、実践してみたいと思った。「プログラミング教育」を難しく考えていたが、今までの授業の中でも行っていた思考の整理や順序、分類することから始まるのだと分かり、指導する側の考え方を少し変えるだけで、「プログラミング教育」になり得ると感じた。福田先生のお話がとても分かりやすく、今回の講座、とても楽しかった。

・先生方の実践発表で、講師の先生がその都度授業の価値付けをされているのを聞き、プログラミングを授業の中でどのように活かしたらよいのか、その際の留意点など具体的にイメージができた。

・実際にスクラッチやビスケットなどの操作方法について教えていただいたり、プログラミング的思考を生かした授業の展開についてたくさんの実践例を知ることができ、大変勉強になった。

タブレットPC導入校研修会を開催(11月10日~12日、19日、24日~27日、30日、12月3日、7日)

タブレットPC導入校研修会を開催(11月10日~12日、19日、24日~27日、30日、12月3日、7日)

小学校10校、中学校1校において、「授業におけるデジタル教科書の有効な活用法」についての研修会を実施しました。

・大久保小学校 11月10日(火)

・三河台小学校 11月11日(水)

・清明小学校 11月12日(木)

・金谷川小学校 11月19日(木)

・鎌田小学校 11月24日(火)

・福島第四中学校 11月25日(水)

・平石小学校 11月26日(木)

・荒井小学校 11月27日(金)

・水保小学校 11月30日(月)

・水原小学校 12月 3日(木)

・東湯野小学校 12月 7日(月)

研修の様子

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ー 参加者の声 ー

・デジタル教科書の操作の仕方について、分かりやすく教えていただいたので、実際の授業でどのように活用するかを理解することができた。これから、積極的に活用したい。

・今回の研修を受けて、デジタル教科書の使い方がよくわかった。上手に活用できれば、授業内容の精選や時間の有効活用につながると感じた。

・デジタル教科書を活用することで、効率よく授業を進めることができる場面が増えると思った。授業の中で有効に活用していきたい。

・デジタル教科書を効果的に活用することで、児童の理解を深め、多様な見方・考え方を促し、思考力も高めることができると感じた。今後、積極的に取り入れていきたいと思った。

・デジタル教科書は、内容を視覚的に捉えやすく、低学年の児童に対しても大変有効だと感じた。今後の授業の中で、活用していきたい。

・授業に役に立つツールを知ることができよかった。今後、児童の学習に有効に使っていくためにも、教師自身が知識・技能を身に付ける必要があることを強く感じた。

・これまで社会と外国語で、資料や動画を児童に提示するためにデジタル教科書を活用していたが、ペン機能や算数のコンテンツで効果的な使い方があることがわかった。デジタル教科書の操作の仕方を覚え、少しずつ使えるようにしたい。

・デジタル教科書は、活用の仕方次第で、大変有効なツールであると感じた。よりよい使い方やICT機器の活用を積極的に行っていきたいと思った。

・授業でデジタル教科書を使うことを意識していたが、これまできちんと活用できていなかった。今回の研修で学んだことを授業に活かしていきたい。

中学校プログラミング教育実践講座を開催

中学校プログラミング教育実践講座を開催

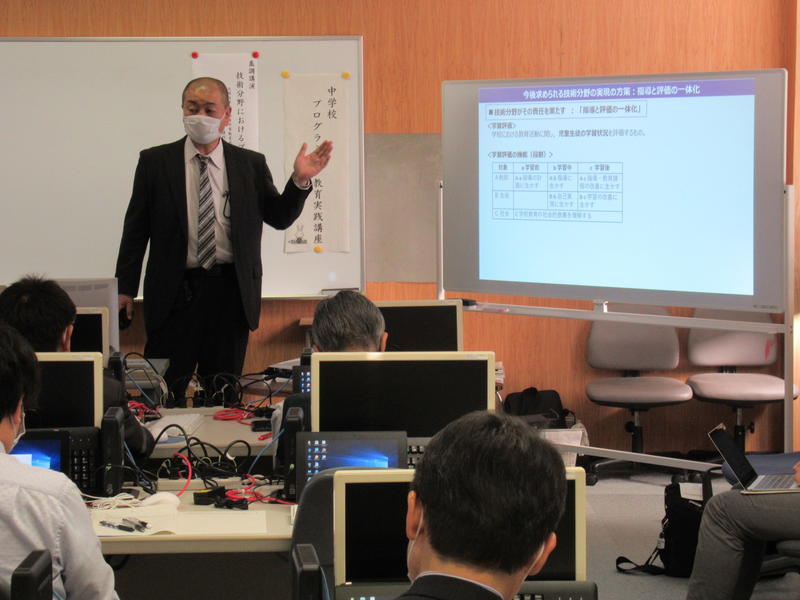

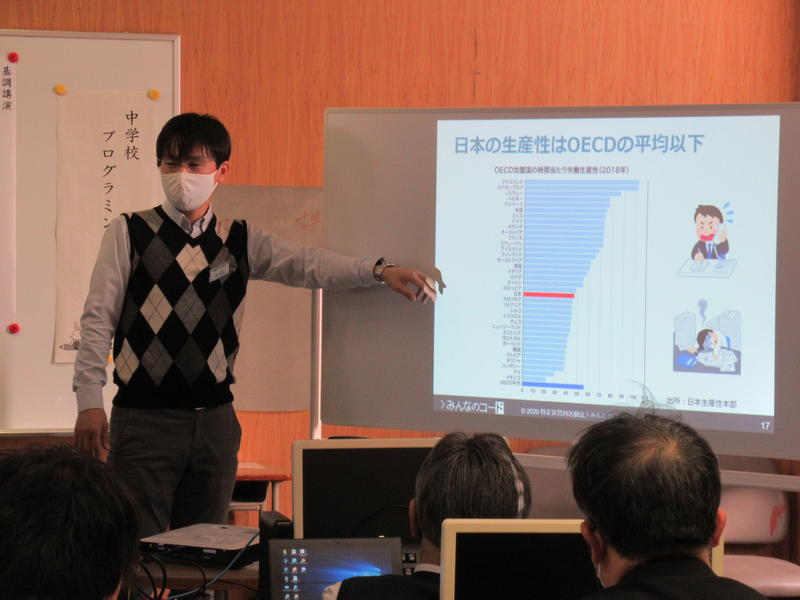

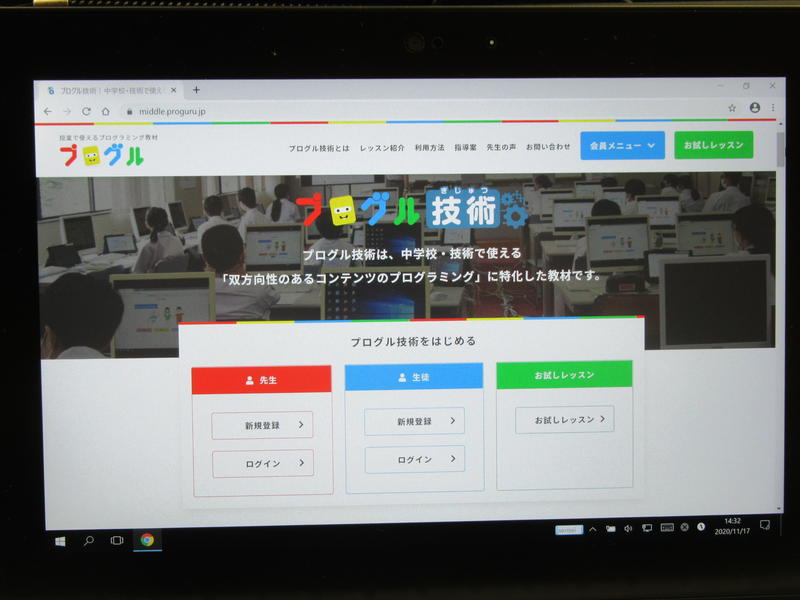

11月17日(火)に中学校プログラミング教育実践講座を開催しました。基調講演では、文部科学省初等中等教育局 視学官 上野 耕史 氏をお招きし、「新学習指導要領の技術分野『D 情報の技術』の変更点について」ご講演いただきました。技術分野におけるプログラミング教育、特に指導と評価の一体化に向けての基本的な考え方や具体的な方策についてお話を伺うことができました。続いて、特定非営利活動法人 みんなのコード 学校教育支援部講師 千石 一朗 氏から、「プログラミング教育導入の背景とこれから」についてご講義いただくとともに、「双方向性のあるコンテンツ教材」を紹介していただき、参加者は「プログル技術」を使った模擬授業を体験することができました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ー 参加者の声 ー

◇新学習指導要領の実施に向け、目標分析と指導と評価の一体化について説明をしていただき参考になった。プログル技術について、今まで分からなかったことを体験的に学ぶことができてよかった。

◇上野先生の講演により、あらためて学習指導要領について学ぶことができた。「プログル技術」は、分かりやすい教材だと思った。今後の導入について考えていきたい。

◇双方向コンテンツのプログラミングについて、どのような題材をどう取り上げたらよいかを悩んでいたが、よい教材を提案していただいた。どの学校でも共通して扱うようにすれば情報の共有化が図られると思った。

◇すぐに活用できるものを紹介していただいた。教師目線での資料づくり、生徒目線の演習ができてとても分かりやすかった。

◇評価については、より技術分野に関した内容で、来年度の指導計画作成に役立てることができると思った。また、双方向という観点まで考えが及んでいない現状であったことから、今回のプログル技術は試してみたいと思った。

◇小→中→高でのプログラミング教育の流れがとても重要だと感じた。中学校の技術分野でやるべきことをしっかり行っていきたい。また、「プログル技術」についても、ぜひ活用したい。

◇日本は失われた30年間にIT、ICTの重要性に気付かず、世界の中でもIT後進国になってしまった。小・中・高でのプログラミング学習は大切になることが理解できた。中学校でしっかりやらないと、高校で生徒がつまずくことも分かった。

◇双方向性のあるコンテンツの内容について、授業でどのように扱えばよいかイメージをつかむことができた。

◇「プログル技術」について詳しくご説明いただき、早速今後の授業に生かしていきたい。双方向コンテンツとは何かをどのように説明すべきかずっと悩んでいたが、教材研究を重ね、授業を構成していきたい。

◇双方向コンテンツの教材について不安があったが、無料で分かりやすく生徒が興味を示しやすいものを紹介していただいたので、すぐにでもやってみようと思った。

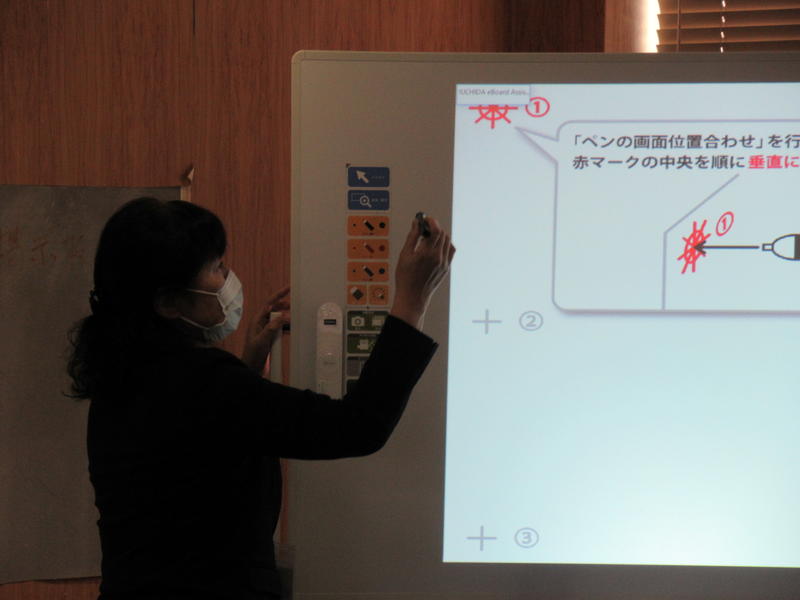

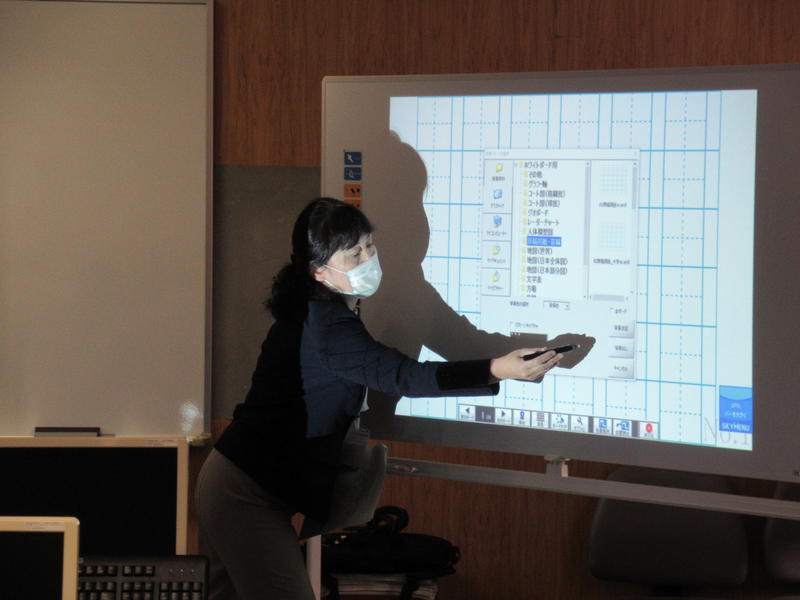

タブレットPC研修会(初級編)

タブレットPC研修会(初級編)

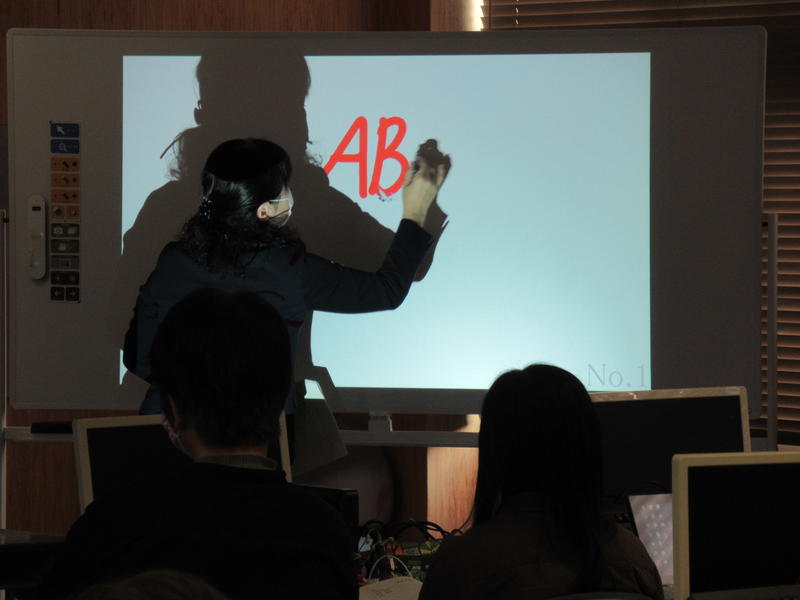

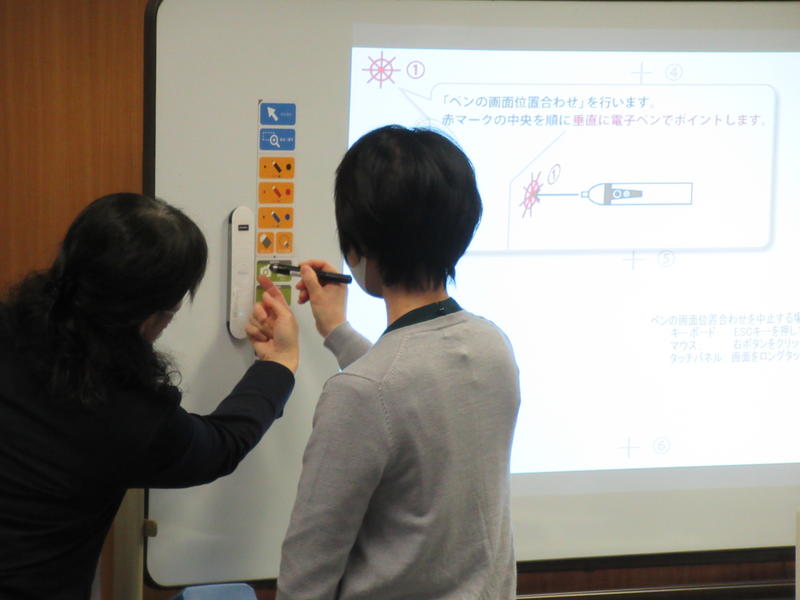

11月4日(水)、9日(月)にタブレットPC研修会(初級編)を開催しました。電子黒板ユニットの操作、スカイメニュークラス(学習活動ソフトウェア)の活用、指導者用デジタル教科書の活用について研修を行いました。はじめに、2種類の電子黒板ユニットを使い操作体験をしました。また、スカイメニュークラスの活用では、タブレットのカメラ機能を使って、撮影した画像の比較や動画を遅延再生などの体験をしました。さらに、指導者用デジタル教科書の活用では、MY教科書エディタを使い、オリジナル教材の作成を行いました。

第1回タブレットPC研修会(11月4日)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

第2回タブレットPC研修会(11月9日)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ー 参加者の声 ー

・スカイメニュークラスについては、追っかけ再生の機能は体育で自分のフォームを確認させるのにとても便利だと思います。使ってみたいと感じました。

・まだ実際に授業で使ったことはありませんが、授業の中で活用できる点が多くあると感じました。特に低学年は視覚情報の方がとらえやすく、静止画だけでなく動画も保存して見せることができるのはありがたいです。デジタル教科書は、授業の中で使用したい場面が多く、特に算数など具体物の操作を見せたり教科書の挿絵を動かしたりができると理解度が上がると思います。ページが異なる絵を並べて見せることで比較しやすくなるので、違いに気づかせる場面などではとても有効だと思いました。

・電子黒板やデジタル教科書などを実際に使いながら講習を進めていただき、ともてわかりやすかったです。いずれにせよ使ってみないと前に進まないこともよくわかりました。特に、授業での活用の仕方については、校種や教科等の特性もあるので、実践例を増やし職場で交流しながら研修を深めたいと思いました。

・電子黒板ユニットの操作がわかったことが一番の収穫でした。ドラッグして拡大することで、生徒に課題を早くつかませることができると思いました。また、書き込むことで、重要な部分を強く印象づけることも可能になると思います。ただ、2つの業者のものが入っていて、どちらも操作するとなるともっと練習しなくては難しいと思いました。

・現在の勤務校で、授業の中でICTを活用する機会を設けていませんでしたが、同僚の授業を参観した際、ICTを活用した授業は生徒の興味を引くものであると感じていました。どうにかして活用を・・・と思っていましたが、あくまでもわかりやすい授業づくりのツールとして、使うことを目的としないように正しく使用していこうと思います。今日の研修で自分の教科でも使えそうな機能があったので、積極的に活用していこうと思いました。初級編ということもあり、とてもわかりやすく教えていただきありがとうございました。

・電子黒板を実際に操作することで、接続する順番が大事であることや不具合が出た際は、再度やり直せばよいこと等がわかりました。デジタル教科書のMY教科書エデュタは、オリジナル教材の作り方を知ることができました。教材提示に活用したいと思います。スカイメニュークラスでは、追っかけ再生の機能を体育でぜひ使いたいと思いました。すぐできるのでやってみます。ゆっくり丁寧に教えていただいたので、とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。学校で伝達講習をしていきます。

・電子黒板ユニットの操作について、実際に授業で活用できる画面の拡大やペン機能、保存の仕方等を確認することができました。デジタル教材やスカイメニューも同様に継続して使用しないと忘れてしまうので、学校でほかの先生方に伝達しながら使用方法を再確認したいと思います。タブレットPCを、授業の適切な場面でねらいに沿って使用できるよう、より一層の教材研究や授業の構想が求められると実感しました。

タブレットPC導入校研修会を開催(10月21日~23日、26日)

タブレットPC導入校研修会を開催(10月21日~23日、26日)

小学校2校、中学校2校において、「授業におけるデジタル教科書の有効な活用法」についての研修会を実施しました。

・北信中学校 10月21日(水)

・信陵中学校 10月22日(木)

・森合小学校 10月23日(金)

・杉妻小学校 10月26日(月)

研修の様子

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ー 参加者の声 ー

・デジタル教科書のいろいろな機能を知ることができ、参加してよかった。拡大する機能は翌日の授業から使い始めた。指導者用デジタル教科書を使いながら、使いこなしていけるようになりたいと思った。

・今回の研修で、基本的な操作の仕方についての確認ができた。数学の授業でグラフ黒板を使っていた時よりも準備も簡単で、今後も活用していきたい。

・子どもたちの興味を引き付けたり、理解を深めたりする上で、ICT機器・デジタル教科書の活用はとても重要であることを痛感した。道具の一つとして活用できるようになりたいと思った。

・実際に操作しながらの研修だったので、すぐに授業に生かせると感じた。今後の授業に生かしていきたい。

・今回の研修を受けて、デジタル教科書がどのようなものかが分かり、活用するイメージを持つことができた。ICTを活用していなかったが、今後ますますICTの環境が進んでいくと思うので、積極的に活用していきたい。

・英語の授業において、生徒に興味をもたせて取り組ませることができるという点で、かなり有効であると感じた。

・今まで知らなかったデジタル教科書の使用方法がたくさんあることを知り、とても有益であった。

・めくり紙の機能などすぐ活用できるものもあり、教材提示や映像などを上手に使って、子どもの関心などを高めていきたい。

算数・数学科授業力向上講座 「算数・数学科における主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善と学習評価」

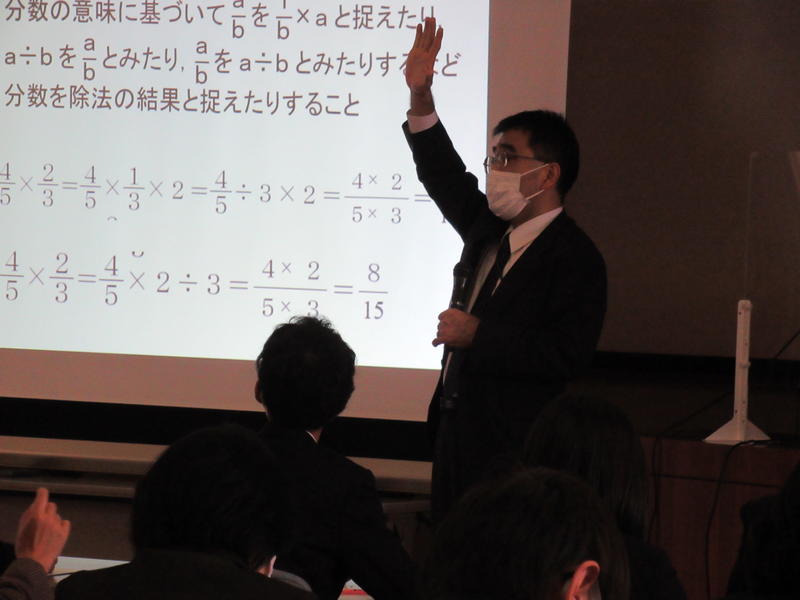

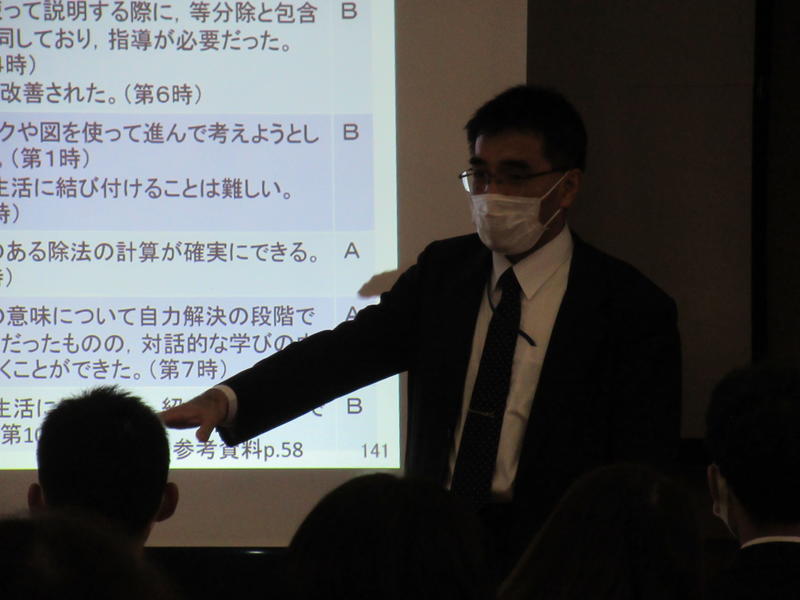

10月20日に文部科学省初等中等教育局教科調査官の笠井健一氏をお招きし、算数・数学科授業力向上講座を開催しました。笠井先生からは、学習指導要領改訂の趣旨を踏まえた授業の在り方について、実践例を示しながら分かりやすくお話いただきました。また、評価方法や評価の視点についても具体的なお話を伺うことができました。

|

|

|

|

|

|

|

|

参加者の感想

◇授業の進め方について具体的に説明していただき、自分の授業について振り返ることができました。つい、自力解決→ペア・グループ→全体と型にはめがちなので、児童の実態に応じて授業をしていきたいと思います。また、指導と評価の計画をきちんと作成し、AとBの評価の規準を明確にして授業を行っていきたいです。

◇今まで対話的で深い学びを意識して授業してきたつもりでしたが、講演を聞いて、どのような交流が必要だったのか、説明し合うとはどういうことか、どうすれば目標に迫る見方・考え方を高める交流ができるのかを理解することができました。

◇思考力・判断力・表現力をどう評価すればよいのか悩んでいたところだったので、ノート分析の方法を知ることができて大変勉強になりました。「クラス全員が説明できるようにする」ことを大切にして、子どもたちの「学習に関わりたい」という前向きな思いを引き出すことができるような授業をつくっていきたいです。

◇本時のねらいを全員が達成できるようにするために、児童の理解度によって自力解決の時の指導方法を工夫していくことが大切であると感じました。また、必ず押さえたいところは丁寧に指導し、子ども同士で説明し合うことができるようにすることを意識して授業を行いたいと思いました。

タブレットPC導入校研修会を開催(10月2日、5日~8日、12日~14日、16日)

タブレットPC導入校研修会を開催(10月2日、5日~8日、12日~14日、16日)

小学校5校、中学校4校において、「授業におけるデジタル教科書の有効な活用法」についての研修会を実施しました。

・笹谷小学校 10月 2日(金)

・大鳥中学校 10月 5日(月)

・野田中学校 10月 6日(火)

・佐原小学校 10月 7日(水)

・野田小学校 10月 8日(木)

・福島第三中学校 10月12日(月)

・中野小学校 10月13日(火)

・吾妻中学校 10月14日(水)

・蓬莱小学校 10月16日(金)

研修の様子

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ー 研修者の声 ー

・ICT機器やデジタル教科書の活用が学習指導において大変効果的であることがわかった。

・デジタル教科書を活用する機会を多くすることが効果的活用に結びついていくと感じた。

・今回の研修でデジタル教科書のさまざまな機能(拡大、音声再生、アニメーション、書き込み、作画・描画など)に触れることができた。これらの機能を有効に利用することにより、子どもたちの学習意欲を高め、より深い学びへとつながると思った。

・デジタル教科書の機能がたくさんあることがわかったので、さらに活用していきたい。

・デジタル教科書の活用は、生徒に興味・関心を持たせたり、考えを共有したりすることにも効果的だと思った。

・低学年の子どもたちにとっても、タブレットPCを効果的に活用できるようにしていきたい。

・デジタル教科書についてはとても興味はあったが、使い方がよくわからなかったので活用したことがなかった。今後は、ぜひ活用してみたいと思った。

幼稚園保育実践講座「幼児の発達を促す遊びを通しての総合的な指導 ~幼児期の育ちを小学校につなぐ連携の在り方~」

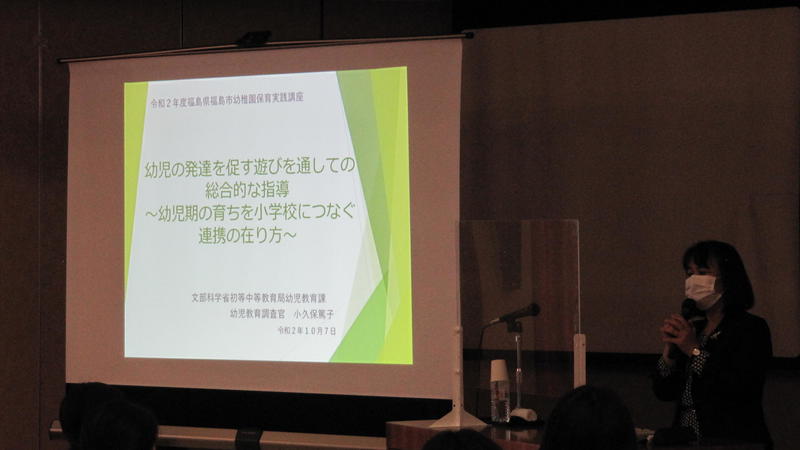

10月7日に文部科学省初等中等教育局幼児教育調査官の小久保篤子氏をお招きして、幼稚園保育実践講座を行いました。小久保先生からは、幼児教育と小学校教育の接続に向けた教育課程や指導方法の工夫について、幼稚園教育要領や実践例に基づいた具体的なお話を伺うことができました。幼稚園、小学校、それぞれの教員が「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を意識して教育をつないでいくことの大切さを確認することができました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 参加者の声 -

◇連携だけにとどまらず接続していくためにも、小学校のことを知りたいと思いました。参観や公開等を通して、小学校の先生方と一歩踏み込んだ情報交換ができるような関係を築いていきたいです。

◇資質・能力を育むための様々な経験や体験が「10の姿」につながり、さらには小学校へとつながっていくというお話を伺って、入園したときからの積み重ねが大切であり、そこから小学校への接続は始まっていると意識することができました。

◇幼稚園と小学校の子どもたちが、日常的に交流できる体制をつくることが必要であると感じました。また、日々の保育を振り返り言語化することを積み重ねていくことが、保育の質を高めることにつながると感じました。

◇幼児と児童が交流する姿を小学校の先生方と一緒に参観し、10の姿について意見交換を行う等、共有するための手立てを考えていくことが必要だと思いました。

◇小学校に入学してきた子どもたちを前にすると、どうしても1から教えなければならないと思ってしまうのですが、幼稚園教育の様子を参観する中で「子どもたちは幼稚園でここまで成長しているのだ」という驚きを数多く感じました。円滑な接続をすることで、子どもたちにとってよりよい教育を引き継ぐことができるようにしたいと思います。

タブレットPC導入校研修会を開催(9月9日~9月28日)

タブレットPC導入校研修会を開催(9月9日~9月28日)

小学校6校、中学校4校において、「授業におけるデジタル教科書の有効な活用法」についての研修会を実施しました。

・立子山小学校 9月 9日(水)

・飯野中学校 9月10日(木)

・西信中学校 9月11日(金)

・福島第一中学校 9月14日(月)

・吉井田小学校 9月15日(火)

・鳥川小学校 9月16日(水)

・渡利中学校 9月17日(木)

・御山小学校 9月18日(金)

・瀬上小学校 9月23日(水)

・飯野小学校 9月28日(月)

研修の様子

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 参加者の声 -

・デジタル教科書の有用性やすばらしさについて改めて知ることができた。

・初めて知る内容ばかりで大変勉強になった。特にMY教科書エディタについては活用次第でいろいろなことができると感じた。自分のクラスでどのように活用していけるか考えていきたい。

・デジタル教科書のペン機能は使っていたが、今回の研修で「MY教科書エディタ」の機能を知ったので、今後使用してみたい。

・授業の中でどのように活用するかを考え、計画的に活用できるようにしたいと思った。国語では、詩や短歌、俳句の単元で特に本文を準備することに時間をとられてしまうため、デジタル教科書があれば、その時間を短縮でき、より見やすく表示できると感じた。

・今回の研修で、今まで知らなかったデジタル教科書の機能について詳しく知ることができた。MY教科書エディタの機能は、まだ使用したことがなかったので、これから挑戦してみたいと思った。

・今後はICTを活用した指導に前向きにチャレンジしていきたい。

タブレットPC導入校研修会を開催(8月25日~9月8日)

タブレットPC導入校研修会を開催(8月25日~9月8日)

小学校3校、中学校4校において、「授業におけるデジタル教科書の有効な活用法」についての研修会を実施しました。

・渡利小学校 8月25日(火)

・平野小学校 8月27日(木)

・信夫中学校 9月 1日(火)

・岳陽中学校 9月 2日(水)

・平野中学校 9月 3日(木)

・余目小学校 9月 7日(月)

・蓬莱中学校 9月 8日(火)

研修の様子

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- 参加者の声 -

・デジタル教科書の基本的な使い方を教わることができ、とても勉強になった。自分自身がまず使い方に慣れ、活用していきたい。

・すでに、算数や国語の授業でデジタル教科書を利用していたが、今回の研修でまだまだたくさんの機能があることが分かった。有効に活用していきたい。

・映像や資料を見せると、とても興味を示す生徒が多くみられるので、大変効果的だと思った。

・算数科・理科・社会科では図形や資料を活用しながら授業を進めることができたり、児童の理解を手助けする構成になっていたりとメリットがたくさんあると感じた。大いに活用したい。

・動画資料の提示などを通して生徒の興味・関心を高め、授業づくりに役立てたいと思った。

・デジタル教科書は以前から使用していたが、今回の研修で、新しい使い方を知ることができ、とてもよかった。

教育課題講座②~豊かな心の育成~「いじめ・不登校の未然防止につながる学級・学校づくり」

8月28日に日本大学文理学部教授 藤平敦氏をお招きして、教育課題講座を行いました。藤平先生からは、子どもの「自己有用感」を育むことがいじめ・不登校の未然防止につながるという切り口で、日々の教育活動に子どもの自己有用感を育む視点を入れることの大切さについて、具体的なお話を伺うことができました。

|

|

|

|

|

|

|

|

- 参加者の声 -

◇日々の授業づくりで大切にしていることは、子どもの自己有用感を高めるためにも大切なことなのだと分かりました。子ども同士のかかわりを積極的に取り入れ、子どもたちがお互いに認め合える雰囲気づくりを大切にしたいと感じました。

◇特に印象に残ったのは、認めてあげられる、声をかけてあげられるような聴く側の子どもたちを育てていくということです。生徒指導の三機能である共感的理解とつながる部分なのかなと思いました。中学校における体育祭の映像、子どもたちの姿に心を打たれました。誰もがもっているはずの肯定的な感情を、素直に表出できる姿がとても素敵でした。

◇いじめ・不登校をなくすために学級・学校づくりをするのではなく、充実した学級・学校づくりをすることで子どもが育ち、いじめや不登校がなくなっていくという話を聞いて納得しました。そして、日々の教育活動の中に自分で工夫できることがたくさんあることに気付くことができました。

◇誰もが安心できる集団を目指し、子どもたち一人ひとりとしっかり向き合い、かかわっていきたいと思います。

情報教育研修 情報モラル教育講座

今年度は、医療分野よりネット依存の治療において先駆的立場にある独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター インターネット依存症治療部門 主任心理療法士 三原聡子氏を講師としてお迎えし、情報モラル教育講座を開催しました。「ネット・ゲーム依存の理解と学校教育現場で必要なネット・ゲーム依存予防について」の演題で講話をいただきました。「ネットゲームの仕組み」「依存のメカニズム」「依存時の脳の状態」「発生してくる問題」「ネット依存治療」「予防対策」について、データをもとに詳しく学ぶ機会となり、たいへん充実した講座となりました。

|

|

|

|

|

|

- 参加者の声 -

◇知らなかったことをたくさん知ることができました。データをもとに、どのようなことが今問題になっているのか分かりました。教師として、現実世界でのコミュニティやコミュニケーションを充実させることが大切だと思い、改めて意識していこうと思います。

◇報酬欠乏症等、依存に陥るメカニズムや発症要因に加え、具体的な対応まで細やかに示していただきよく理解できました。今後は、根拠をもった指導ができます。

◇これからは避けてはとおれない問題であると思います。どうしていけば良いのか指針を得たくて参加しましたが、とても多くのことを学び、考えることができました。今後は自校において、早期解決や未然防止に役立てるため、指導することやチェックすること、児童・保護者に伝えることなどを具体化していきたいと思います。

◇ネット(ゲーム)依存の最新の研究について学ぶことができました。具体的なゲーム名だけでなく、なぜ子どもたちが夢中になるかの理由も含め、わかりやすい資料をまじえて豊富な知識と科学的な裏付け、実際の調査結果をうかがうことができたので、今後の学校での指導場面で生かしやすい講座でした。

◇本講座で確認できたことは、「自分の意思で行動を変えていく」援助が治療の基本であるということです。特に印象に残ったことは、母親が本気で向き合ったことが子どもを変えたという事例でした。子どもの様子(顔色)を見ながら言いたいことが言えない親がいます。子どもを救うために周囲の大人たちが協力して支援していくことが必要だと思います。

小・中学校2年次教員フォローアップ研修 企業等体験研修

8月6日に小・中学校2年次教員フォローアップ研修 企業等体験研修が行われました。湯野共選場における選果作業では、桃農家の方の苦労や地場産業への理解を深めるとともに、消費者においしい桃を届けたいという思いをもちながら、丁寧に作業を進める姿が見られました。

|

|||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|||

|

|||

- 参加者の感想 -

◇桃の選果を通して、食べ物が消費者の手に渡るまでの工程を間近で理解したことで農業への知見が広がりました。今回の研修を単なる自分の体験で終わらせるのではなく、生徒の夢を広げるキャリア教育の一助にしたいと思います。

◇桃を出荷するという目的に向けて、様々な作業があることを改めて知りました。一人一人が行う作業に責任をもち、繋いでいくことでチームとして大きな成果になるのだと感じました。チームとして取り組むからこそ、思いを形にできる、この点は、学校教育も同じであると感じました。

◇共選場で働くお一人お一人が、農家の方々が丹精込めて育てた果物一つ一つを丁寧に扱うとともに、消費者に美味しい果物が届くように、様々な工夫をしながらお仕事をされている姿が印象に残りました。私たち教員も、児童一人一人の性格や発達段階を見極め、どんな支援や指導が必要なのかを考えながら、児童が安心して生活できる学級づくりに努めていきたいと思います。

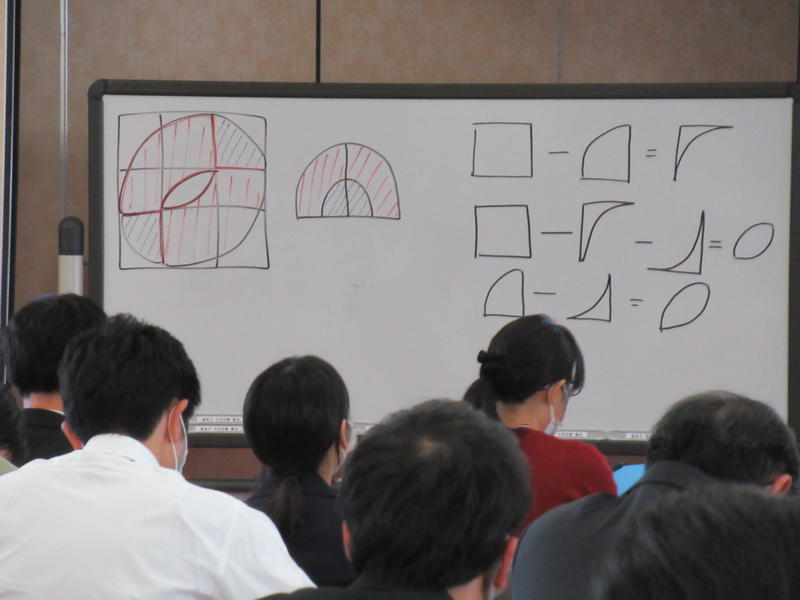

国語科授業力向上講座 「資質・能力を高める国語の授業-読みの方略の獲得と物語の法則の発見-」

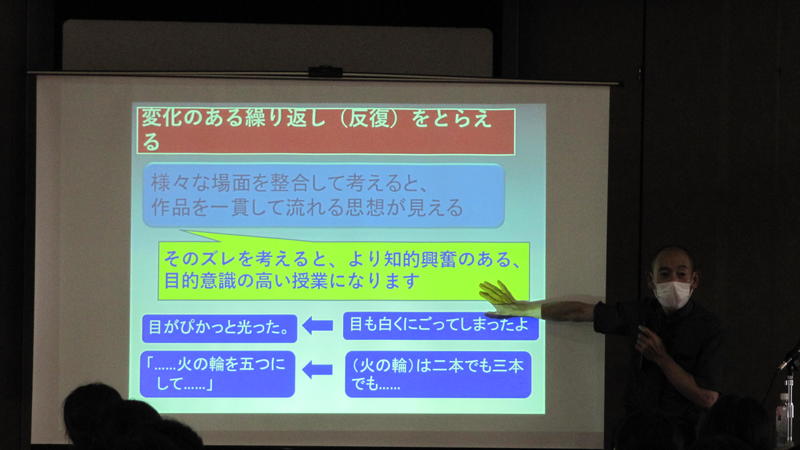

8月4日に福島大学人間発達文化学類教授の佐藤佐敏氏をお招きして、国語科授業力向上講座を開催しました。先生からは、テクストの内容を子どもたちが正確に受信できるように指導するための実践や、「思考力・判断力・表現力」の育成を意識した、授業前のウォーミングアップ等を紹介していただきました。また、「授業を通して子どもたちに育成する資質・能力とは、実社会に応じた学びでなければならない」「国語科では、根拠のない思い込みを話しても学びは深まらない」というお話もありました。

|

|

|

|

|

|

- 参加者の感想 -

◇国語科の授業で大切にしなければならないこと(根拠を明らかにした読み、テクストを正確に読む力を養うこと)を、実践事例で分かりやすく教えていただきとても勉強になりました。早速実践したい気持ちになりました。

◇佐藤先生の講座を受講して、改めて読みの面白さ、深さを感じました。自分の考えと友達の考えを比較したり、新しい発見をしたり、新たな自分の思考の高まりに喜びを見出せるような授業を行ってみたいと思いました。

◇毎年講座を楽しみにして受講しています。受講する度に刺激を受け、授業について振り返り、受講した内容をどう取り入れようかと考える機会になっています。「読み」で終わるのではなく、実生活に結び付けていくことの大切さを感じました。

◇佐藤先生は「 」にまでこだわっておられ、まず何より先生がじっくり教材と向き合っていることを感じました。改めて、教材をしっかり言葉にこだわって読まなければならないと感じましたし、国語科の楽しさ、面白さに気付かせていただいたように思います。

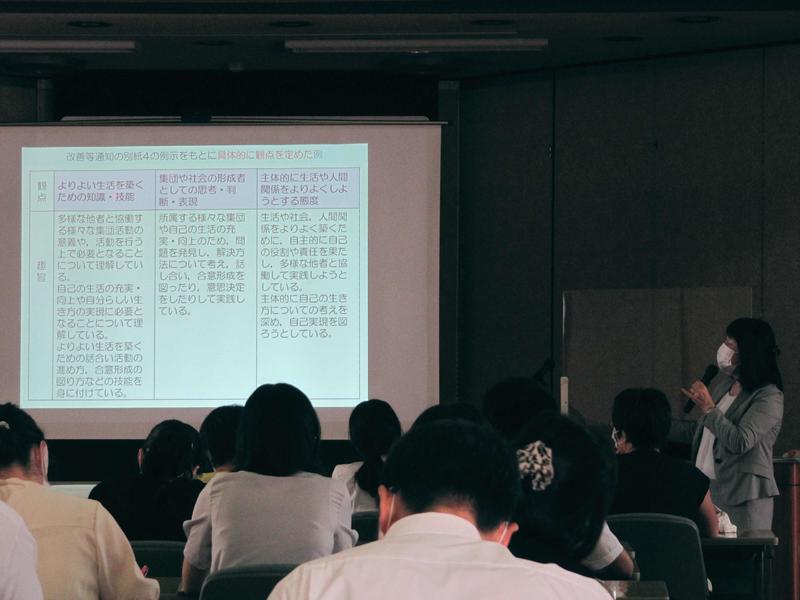

特別活動実践講座「よりよい学級・学校生活をつくる特別活動」

8月3日に文部科学省初等中等教育局教科調査官の安部恭子氏をお招きして、特別活動実践講座を行いました。キャリアパスポートや学級活動(1)、(3)の進め方、評価について、学習指導要領に基づいた具体的なお話を伺うことができました。また、特別活動の基盤であり、学級経営の基盤でもある学級活動(1)を大切にしたいというお話がありました。

|

|

|

|

|

|

- 参加者の感想 -

◇「キャリアパスポート」は、まだまだ手探りでいるところはあるが、子どもたちの成長の振り返りを一つ一つ大切にしながら、記録を残していきたいと思いました。学級大好き、学校大好き、学活大好き、という子を育てていきたいです。

◇話合い活動では、具体的な実践例をもとに説明していただいたので、とても参考になりました。早速実践するために、2学期に向けて準備していきたいと思いました。

◇自分たちのよりよい生活のために、なりたい自分に向けて「何のために話し合うのか」「何のための活動なのか」を明確にして、子ども達が主体的に活動し、それが今後に活きるためのものにしていきたいと思いました。

◇新学習指導要領の下、特別活動の果たす役割がますます大きくなっていることを、具体的事例で学ぶことができたことは、とても有意義でした。教師自身が学級経営のビジョンをもち、子どもとともに「よりよい学級をつくる」ということを大事にしていきたいです。

タブレットPC導入校研修会を開催(7月15日~16日)

タブレットPC導入校研修会を開催(7月15日~16日)

小学校1校、中学校1校において、「授業におけるデジタル教科書の有効な活用法」についての研修会を実施しました。

・松陵中学校 7月15日(水)

・飯坂小学校 7月16日(木)

研修の様子

|

|

|

|

- 参加者の声 -

・デジタル教科書を実際に使用してみて、そのすばらしさの一端がわかった。ぜひ活用していきたい。

・研修を通して、タブレットの操作やデジタル教科書の活用について、興味・関心をもちながら理解を深めることができ、有意義な時間となった。

・今回の研修を受講し、デジタル教科書を使用してみたいと思った。

・デジタル教科書を使用することで、知識や技能を習得したり、子どもたちの考えを共有したりして授業を進めることができると感じた。

・これからの授業で、子どもたちの理解・習熟のための手段として有効にICT機器を活用できるようにしたいと思った。