センター事業等

荒井小学校の挑戦【研究協力校・研究発表会】

荒井小学校の挑戦【研究協力校・研究発表会】

平成30年10月26日(金)、平成29・30年度福島市教育委員会研究協力校の荒井小学校に於いて「研究発表会」が開催され、市内各小・中学校の教職員約200名が参加しました。研究主題「『わかった・できた』と実感できる授業づくり ~算数科における “共有・吟味” の活動を通して~」のもと、7学級の授業を公開し、2年間、実践研究に取り組んだ成果を発表しました。全体会では、アドバイザーの君島勇吉先生(スクールアシスタント)の講話「『わかった!・できた!』は次の学習への原動力(エネルギー)」が行われ、参加者も「教材研究の楽しさ、共にわかる楽しさ」を味わうことができました。この後に行われた分科会では、荒井小における学びを熱心に “共有・吟味” する教職員の姿が見られました。

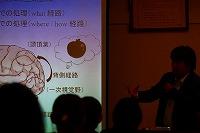

感覚・知覚・運動【幼稚園保育実践講座②】

感覚・知覚・運動【幼稚園保育実践講座②】

平成30年10月24日(水)、福島大学人間発達文化学類准教授 高橋純一氏を講師にお迎えして、「平成30年度幼稚園保育実践講座②」を開催しました。演題「特別な支援を要する幼児への支援」のもと、感覚・知覚・運動からみた事例の分析を通して、発達に課題を抱える子どもにどのような支援を行っていくことが大切であるかを学びました。

〔研修者の声〕

◇担任している子の中に、どのように支援するとよいか毎日職員で考え、いろいろ試しながら関わっている子がおり、その子のことを考えながらお話を聞きました。私の今までの支援は、その時々に考える対処療法になっていたかもしれないと反省しました。今日学んだ、感覚・知覚・運動の視点で子どもの姿を読み取っていきたいです。

◇講義の中で「できることが」が先行すれば、「できないこと」に取り組む意欲が上昇するという話があったので、子供の得意なことを見つけ成功体験を積み重ねさせ、自信につなげていきたいと考える。そして、苦手なことにも挑戦できるような子供に育てたい。

◇子どもがどのような感覚を使い、どこに困難を生じているのかを考えることの大切さを学びました。また、視覚と運動の協応に関しては、日常生活の中にたくさん事例があると感じました。子どもの行動を捉えた上で、感覚を視点に分析していく方法が勉強になりました。

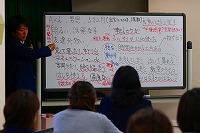

ホンネとホンネの交流【初任者研修】

ホンネとホンネの交流【初任者研修】

平成30年10月12日(金)、平成30年度小・中学校教諭初任者研修及び新規採用養護教諭研修 市内研修 カウンセリング研修②を開催しました。児童生徒が教師や友人との心の結び付きや信頼感の中で主体的な学びを進めることができるよう、指導主事・スクールカウンセラーが講師となり、「事例研究演習」「構成的グループエンカウンター」の講義・演習を行いました。全体指導における教育研修課長の「“教師” として熱い気持ちを一生持ち続け、子供たちと対峙してほしい」という言葉を、大きく頷きながら聞く研修者の背中が、とても頼もしく感じられました。

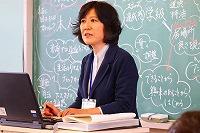

「養護教諭」の専門性とは【新規採用養護教諭研修】

「養護教諭」の専門性とは【新規採用養護教諭研修】

平成30年10月5日(金)、福島市立福島第三中学校を会場に「平成30年度新規採用養護教諭研修 学校訪問研修②」を行いました。講話・講義、授業参観(2学年学級活動「生活のリズムを整えよう!」)及び協議等を通して、中学校における「養護教諭」の専門性について学びを深めました。

〔研修者の声〕

◇養護教諭として、子供たちのために学び続け挑戦し、自分も成長していけるよう励んでいこうと改めて感じました。誇りをもって仕事をしていきたいです。

◇中学校での子供たちとの関わり方や小学校との違いを学ぶ、とても貴重な機会となりました。養護教諭としての本質やT・Tに入る有効性等を学ぶことができ、今後の職務に活かしていきたいと思いました。

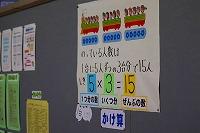

互見授業【研究協力校・荒井小学校】

互見授業【研究協力校・荒井小学校】

平成30年10月3日(水)、平成29・30年度福島市教育委員会教育研修課(総合教育センター)研究協力校の荒井小学校で、2学年の算数科による「互見授業」が行われました。子どもたちの「わかる・できる」のために、子どもたちの学びに寄り添いながら指導技術を磨いています。

※平成30年10月26日(金)、同校を会場に「研究発表会」が開催されます。

「せんせい」の資格【ふくしま教師塾】

「せんせい」の資格【ふくしま教師塾】

平成30年度ふくしま教師塾、塾生6名の「第2回授業研究会」が行われています。

◇子どもにとっては唯一の時間、再び繰り返すことのできない時間。

教師たる自分は、最高の自分でなければならない。

教師というものは勉強しなくてはならない。

研究することは「せんせい」の資格。

子どもとは、「身の程知らずに伸びたい人」のこと、一歩でも前進したくてたまらない。

力をつけたくて、希望に燃えている、その塊がこども。

大村はま著『教えるということ』から抜粋

小規模校ならでは【初任者研修】

小規模校ならでは【初任者研修】

平成30年9月21日(金)、福島市立土湯小学校を会場に「平成30年度小・中学校教諭初任者研修市内研修 小規模校 参観研修」を開催しました。講義「個に応じた指導のあり方」、講話「小規模校の特色及び学校教育上の諸問題」、第2・4学年算数科(複式)、第6学年算数科の授業参観及び協議等を行い、小規模学校ならではのよさ・課題について理解を深めました。初任者は、現在の勤務校とは異なる状況の子供たちの様子を感じ取りながら、自分が携わっている子供の特性や指導方法について新たな視点を得て会場校を後にしました。

「ほんものチーム」とは【教育相談実践講座】

「ほんものチーム」とは【教育相談実践講座】

平成30年9月20日(木)、平成30年度生徒指導・教育相談研修「教育相談実践講座」を講師に東京成徳大学教授の石隈利紀氏(筑波大学名誉教授・日本学校心理学理事長)をお迎えして開催しました。「チーム学校」による子どもの援助について、学校心理学の知見から丁寧にご指導いただき、いじめや不登校の援助等について理解を深めました。

〔研修者の声〕

◇支援しなければならない生徒がおり悩んでいますが、今、やっていることでよいこと・改善したり学年で考えたりしたほうがよいことなどを自分の中で整理することができました。子供の成長を願い、今後も労を惜しまず実践していきたいです。

◇発達障がい、不登校、いじめはもちろん、全ての子供たちを支援していくためには、先生方や保護者、地域と連携していくことが大切であると改めて感じました。チームで支援していくために「ほんものチーム」になれるように、今日教えていただいた視点を大切にしながら、話し合い、援助方法を考えたりしていきたいと思いました。

◇教育相談は全ての子供に対して行うものであるというお話が印象に残りました。特別な配慮を考えるときに、「全体」への指導と矛盾しないという部分についてとても納得し、合理的配慮を考えるうえで各担任の先生方へのアドバイスに生かせると思いました。

福島で生きる【放射線教育推進校授業研究会・大鳥中学校】

福島で生きる【放射線教育推進校授業研究会・大鳥中学校】

平成30年9月12日(水)、福島市立大鳥中学校を会場に平成30年度放射線教育推進事業「放射線教育推進校授業研究会」を開催しました。平成30年3月に発行された『防災・放射線教育指導資料』(初版)の中から、学級活動「原発事故と私たちの暮らし」(1年)、「放射線の人体への影響」(2年)、「福島市の復興に向けて私が取り組めること」(3年)をもとに、自校の実情を踏まえ工夫を凝らした授業が公開されました。参観者は、授業者とともに熱心に協議し情報交換を行うことで、これからの放射線教育をどう進めていくか、たくさんの示唆を得る貴重な研修の場となりました。

※平成24年8月に本市独自の資料『放射線教育指導資料』(初版)発行後、改定を重ねた第4版(修正版)に基づき、学校の実態を踏まえて系統的・計画的に放射線教育が進められてきました。また、平成26年度から毎年市内小・中学校各1校を放射線教育推進校として委託し、「放射線教育授業研究会」を開催しています。

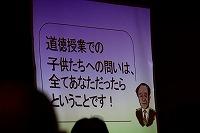

道徳教育を視点として【学校経営講座】

道徳教育を視点として【学校経営講座】

平成30年9月7日(金)、本市の幼稚園、小・中・特別支援学校の管理職または中核を担う教員対象の「平成30年度学校経営講座」を開催し、演題「道徳科の特質を生かした授業改善と評価」のもと帝京大学大学院教授 赤堀博行氏にご講話いただきました。今年度から小学校では「教科」として行われている道徳科(中学校は来年度から)の授業について、学校のカリキュラムマネジメント力・組織力・校長のリーダーシップを高め、教職員が共通理解・共通実践できるよう、具体例をもとにお話いただき、理解を深めました。

〔研修者の声〕

◇具体的な授業の実際も含めてお話しいただき、とても参考になりました。今までの自分の道徳科についての理解がいかに表面的であったかを思い知りました。本日の講義を学校に持ち帰り、来年度から本格実施となる道徳科の授業づくりに役立てていきたいと思います。ありがとうございました。

◇学校現場で課題となっている多面的・多角的な道徳科の授業、道徳科の評価等について、具体的にお話をいただき、曖昧だったことが見えてくるような示唆をいただきました。道徳科の特質をもう一度しっかりと見つめ直すこと、そして本校の子供たちの課題は何なのか、担任している先生方をはじめ全職員で共有化し、道徳性を養っていきたいです。

◇校長としてやるべき課題が明確になった講座でした。また、カリキュラム・マネジメントと授業改善を日常実践でリンクさせることができるよう校内での体制づくりを急ぎたいと思いました。さらに、教師の「道徳科の授業を大切にする」意識を高めることも、管理職の大きな役目だと感じました。刺激的な講演、ありがとうございました。

◇小・中学校で、どのように道徳教育が行われているのか、またどのように学習指導要領が変わってきているのか、知ることができた。幼児教育でも道徳性や規範意識の芽生えについて重点化されてきている。幼稚園でも意識すべきことがあると感じると同時に、しっかりと育み、学校教育へとつなげていきたいと思った。