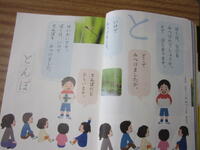

4年生の国語科は、「みんなで新聞を作ろう」の単元に入りました。

今日5月31日(火)の1校時、1組の教室では、教科書に掲示されている「なかま新聞」を使って、新聞の形式や特徴(題字、発行者、発行日、見出し、写真やイラスト、表やグラフ等)について、気づいたことを話し合っていました。

「見出しがあると、目につきやすい。」

「一番伝えたい記事は、大きく取り扱っている。」

「関係する写真や絵があるとわかりやすい。」などなど

いい気づきをしていますね。

見出しや記事の位置・分量、写真の大きさなどに注目し、どのような新聞が読みやすく、伝えたいことが伝わりやすい新聞なのかに気づくことは、実際に新聞を作るときに、生かされることでしょう。

また、発表しているお友だちの方を見て、話を聞くことができている点も素晴らしい!

次の時間から、グループごとに題材を決めて、新聞作りに取りかかるそうです。

どんな新聞が出来上がるのでしょう? 読み手を意識した新聞づくり、がんばってね。

鳥川小学校では、同学年のつながりだけでなく、異学年の子どもたちともつながりを広げていくことをねらって、年間を通して「ふれあい活動」が行われています。

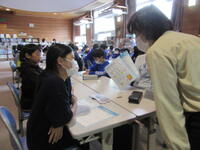

今日5月30日(火)の昼休みの時間、今年度最初のふれあい活動を実施し、縦割り班ごとに集まって、活動計画を立てました。

「ドッジボール」や「鬼ごっこ」「かんけり」「だるまさんがころんだ」などなど、これから毎月1回の頻度で、1年生から6年生までの縦割り班で遊びます。

今日の話し合いでは、グループのリーダーとなって活動を進める高学年のお兄さん、お姉さんが、みんなが「楽しい」と感じられるにはどうすればいいか考えながら、話し合いを進めている姿が印象的でした。

上の学年の子どもたちにとっては、自分の役割を自覚し、一生懸命行動したことが、下の学年のお手本になったり、役に立ったと感じられたりしたときに、自己有用感や社会性が育まれます。

下の学年の子どもたちにとっては、グループのお兄さん・お姉さんがしてくれたことに感謝し、あこがれの気持ちをもつことが大きな成長につながります。

上の学年の子どもたちが思いやりをもって下の学年の子どもたちに接し、下の学年の子どもたちは、優しく頼りがいのある姿にあこがれをもち、やがて高学年になっていく・・・。

そんな姿を目指した子どもたちの「つながり」の輪は、鳥川小学校の素敵な伝統として、受け継がれています。

これから1年間、子どもたちが、どのような交流の様子を見せてくれるのか、楽しみです。

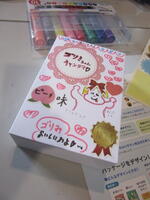

今日5月29日(月)の3.4校時、6年生が総合の時間に、「チャレンジ!お菓子の株式会社」の学習を行いました。

お菓子の株式会社経営の体験を通して、株式会社の仕組みやお金の流れ(資金調達)について楽しみながら学ぶプログラムです。

外部講師である、日本証券業協会の方々にお世話になりました。

はじめに、アニメーション動画をもとに、株式会社の仕組みについて教えていただき、つぎに、グループごとに会社名を考え、魅力的な商品のパッケージを考えたり、自分たちの考えた商品の魅力をプレゼンしたりて投資をしてもらいました。

「お菓子の種類は?」

「どういう人に食べてもらいたいか?」

「商品のセールスポイントは?」

「商品名は?」

子どもたちは、企画を練る際の様々な問いかけを手がかりに、新商品の開発に取り組みました。

自分の企画をプレゼンするという経験は、今後も役立つことでしょう。

また、グループで話し合い、自分たちの考えが商品になって、クラスメイトに評価してもらう体験は、学んだことの有用感、成就感を味わうことにもつながりました。

実際にお菓子の会社を経営するという体験をしながら、「株式」の仕組みについて楽しく学ぶことができました。

将来、この6年生の中から、社長さんや株主さんが、たくさん登場するかもしれませんね。

今日5月26日(金)の2~3校時、6年生がプール清掃に取り組みました。

プールについた藻や汚れをたわしやデッキブラシを使って入念にこすって落としました。

どろだらけプールが、みんなの手にかかればぴかぴかに!

他学年の子が気持ちよく使えるようにと隅々まで丁寧に掃除をしている姿が、あちらこちらに・・・。

最高学年としての責任感でやり切りました。立派ですね。

働き者の6年生。頼りになります。どうもありがとう!

水泳の時間が待ち遠しいね。

今日5月26日(金)の午前、「耳鼻科検診」がありました。

1年生と3年生が、学校医(大原総合病院)の高取先生に診ていただきました。

結果は、後日お知らせします。

治療勧告等が届きましたら、お子さんのためにも早めの受診をお願いします。

今日5月26日(金)は、5年2組の子どもたちが楽しみにしていた調理実習。

先日、1組が実施していましたので、いよいよ自分たちの番が来たという思いの2組さんは、朝からうきうき。

さっそく、1校時からスタートです。

ほうれん草のおひたしと茹でジャガイモを、班のメンバーが役割を交代しながら作ります。

事前に学習したとおりに、ほうれん草は、沸騰したお湯に固い根の方から入れていきます。

ジャガイモが柔らかくなったことを確かめるには、竹串を使って。忘れずにしっかりできていますね。

ガスコンロの前に待機して、時間や火加減にも注意しています。

使わなくなった道具は、手分けをしながら片づけます。

手際よく、みんなで力を合わせて取り組んでいました。

果たして、できあがりは・・・

♪ これ ぜったい うまいやつ~ ♪

ほうれん草のおひたしと茹でジャガイモを前に、子どもたちの笑顔がたくさんあふれます。とても満足そうですね。

いつもは苦手なほうれん草も、自分で調理したほうれん草の味は、格別です。

チャンスがあったら、家でも作ってみましょう。

1年生の算数科は、「あわせていくつ ふえるといくつ」の学習に入りました。

5月25日(木)の2校時、1組の教室では、「ぶろっくを うごかして おはなしを しよう。」というめあての学習をしていました。

たし算の問題文を読んで、その問題場面を実際にブロックで操作しながら、友だちに説明する活動です。

この時間は、「合わせる」という言葉とブロックの操作とを関連付け、たし算の意味を理解していきます。

子どもたちは、問題文の金魚をブロックに置き換えて操作しながら、「合わせる」場面をグループのお友だちに説明し、たし算の理解を深めていました。

次の算数の時間は、「増える」の場面だそうです。

「合わせる」場合と、なにが同じで、なにが違うのかな?

今日の学習を思い出し、上手にブロック操作しながら考えましょう。

今日5月25日(木)の2校時、1年2組の教室では、国語科「みんなにはなそう」の学習に取り組んでいました。

たんぽぽやテントウムシ、虹やカエルなど、「見つけたものをみんなに教えたい! 一度にたくさん話すのは難しいけど、質問に答えることならできそう。」という子どもたちの思いをもとに、クイズ形式でのやり取りを通して、みんなの前で話したり、友だちの話を興味を持って聞いたりすることをねらった活動です。

手順はこんな具合

① 発見して、みんなに伝えたいものを1つ選びます。

② イラストを描きます。ヒントを2つ(最初の一文字は何か、どこで見つけたか)考えます。

③ クイズを出します。大きな声で、ゆっくりと、はっきりと。

「わたしは、なにをみつけたでしょう。 た で はじまります。」

「どこで みつけましたか?」

「おうちのにわです。」

「ハイハイ 竹 だと思います。」

「ちがいます。」

「えぇー? なんだぁ。」

「あっ、わかった! たんぽぽ だと思います。」

「せいかいです。 (イラストを見せながら) わたしは、にわで たんぽぽをみつけました。」

「うぁ。(イラストの絵)上手ぅ。」

クイズを楽しみながら、聞き手との応答を通して、話す力・聞く力を鍛えています。

4年生の図画工作科では、「コロコロガーレ」という題材に取り組んでいます。

材料をうまく組み合わせて、ビー玉が転がるレーンや迷路を作ります。

今日5月24日(水)の3.4校時、1組の子どもたちが、図工室で、ビー玉が転がるコースを曲げたり傾斜のあるコースを作ったりしながら、作品作りに取り組んでいました。

「ピタゴラスイッチ」のように面白い仕掛けができないものか・・・。

考えては作り、作っては考え・・・。

ビー玉を何度も転がし、色や形を工夫して楽しいコースを作っていました。

遊園地を造るような気分ですね。

出来上がったら、友だちや家族の人たちと遊んでみましょう。

今日5月24日(水)は、1・2年生の歯科検診がありました。

しっかりと口を大きく開けて、歯科医(おの歯科医院)の先生に診ていただくことができました。

小学校に入学すると、親御さんの「歯磨きチェック」の頻度が減って、むし歯になりやすい傾向があるという話を聞いたことがあります。

特に小学校の1~2学年時の頃は、乳歯から永久歯に生え変わる時期で、生え変わったばかりの永久歯はまだ柔らかくむし歯になりやすいそうです。

ご家庭でも、保育所・幼稚園の時と同じようにとはいかないまでも、時々は、歯磨きの仕方をチェックしてあげてください。

8020運動にもあるように、歯は一生大事にしていく大切なところです。

後日、治療が必要な児童には、「歯の検査結果のお知らせ」を配付します。

むし歯は、放置した場合、悪くなる一方です。

自然に治る病気とは違いますから、できるだけ早く治療を済ませてください。よろしくお願いします。

【鳥川小教職員勤務時間】

8:10~16:40

~留守番電話の運用について~

以下の通り留守番電話の設定をいたします。

(1)週休日・休日⇒終日

(2)学校閉庁日⇒終日

(3)17:00から

平日の朝は、7:30頃に留守番電話を解除いたします

こちらからアクセスしてください。