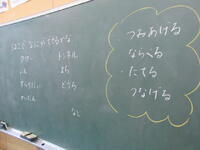

3年生の算数科は現在、「わり算」の学習を進めています。

子どもたちはこれまで、九九でできるわり算(例:27÷3)、答えが何十になるようなわり算(例:60÷3)と学習してきました。

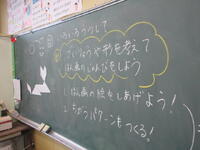

今日10月21日(月)の2校時、1組の教室では、「69÷3」の問題に取り組んでいました。

答えが何十何になるようなわり算の問題です。

これまでは、わられる数が60や40など、何十ときりのよい数でした。

今日は、わられる数が何十から何十何になっています。

これまでの時間に学習した、60÷3や9÷3が使えるかな?

多くの子どもたちが、図に表して、わり算の場面がよく分かるようにして考えていました。

その結果、答えが「23」になることがわかりました。

では、これを言葉で説明するには、どう言い表したらいいものか・・・

「69を、60と9にわけて考えて・・・」

「6÷3は、2で。6は、本当は60だから・・・」

「10の位の6を3でわって・・・」

途中まではうまく説明できるんだけど、みんなに分かるように、順序良く話すのって難しいんだよなぁ・・・。

もやもやするけど、それをクラスみんなで考えます。

「〇〇さんは~と言ったけど、△△さんはどう? 続けて。」

「途中まででいいから発表できる? 後は、誰かが助けてくれるから。」

「〇〇さんの代わりに、誰かつなげて。」

図・式・言葉を関連付けて、繰り返し、繰り返し。

ひとりの力では、うまく表現できなかった「考え」も、みんなで言葉をつなげて、続けて、「考え」をよりよいものにしていきます。

根気強く、がんばって説明しようとする子どもたち、たいしたもんだ。

いいね、3年生。その調子!!

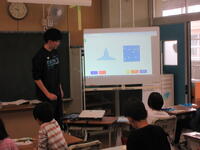

1年生の算数科は現在、「たしざん」(1位数どうしの繰り上がりのあるたし算)の学習をしています。

今日10月21日(月)2校時に、それぞれの教室で、「8+4」や「7+4」といった、足される数が大きい場合のたし算の仕方について考えました。

「どうやって計算しようかな?」

ただ単に足し算して、答えを出して終わるのではなく、10のまとまりを作ることに着目して計算の仕方を考え、説明することがねらいです。

子どもたちは、「10 のまとまりをつくればいい。」との見通しをもとに、さくらんぼ計算式で表したり、ブロックや絵図をつかったりしながら、ノートやワークシートに自分の考えを記入します。

そして、繰り返し、計算の説明を声に出しながら計算していました。

例えば、8+4では、

「8は、あと2で10。」

「4を2と2に分けます。」

「8と2で10。」

「10と2で12です。」

と、言葉と結びつけ、順序立てて計算します。

これまでの学習の様子が書かれた掲示物を参考にしながら、順序よく説明できました。たいしたもんだ。

机の上に余計なものがなくすっきりしているところ、足す数と足される数を区別しながら算数ブロックを並べるところ、書くスピードも上がっていること等々、これまでの学習の積み重ねを感じました。

4月入学してきたばかりの頃と比べ、ずいぶとみんな、お兄さん・お姉さんになりましたねぇ~。

1年生、いいね!

今朝10月21日(月)、「20日に吾妻山が初冠雪」とのニュースを目にしました。

昨年より1日、平年より6日早かったのだそうです。

下の写真は、校庭から撮影した今朝の吾妻小富士。

向かって右側の山肌には、白いもの(雪かな?)が見えました。

上空は、雲ひとつない青空が広がっていました。月も見えました。

20日の県内は寒冷前線の通過後に入り込んだ寒気の影響で冷え込み、10月下旬~11月中旬並みの気温となったとのこと。

秋が深まってきたのを感じます。

寒さによる体調不良とともに、先週からの手足口病の流行も気になるところです。

お子さんの体調管理、よろしくお願いいたします。

第5学年では、手縫いの知識や技能を学習した後、ミシン縫いを学習します。

今日10月18日(金)の1・2校時、5年2組の子どもたちが、家庭科の学習で、ティッシュケースを製作していました。

ミシン縫いはもちろん、ここまで身につけた技術を使って作ります。

布地を切って、組み合わせて、縫い合わせたり、ボタンをつけたり・・・。

まだまだ慣れない面もありますが、子どもたちはみんな真剣な、そして楽し気な表情で取り組んでいます。

ときには友だちや先生に助けてもらいながら。

めざせ、ミシンマスター!

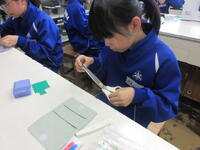

3年生の図画工作科は現在、紙版画に挑戦しています。

題材名は「いろいろ うつして」。

画用紙をベースに作った型紙で、自分で考えた物語の一場面を表現します。

今日10月18日(金)の1・2校時、1組の教室ては、子どもたちが真剣な表情で画用紙を切り取って糊付けしながら、たくさんの「型」を完成させていました。

実際に刷るのが楽しみですね。

今日10月17日(木)の昼の時間、全校集会(表彰集会)がありました。

今回は、次の各種コンクール等の賞状伝達を行いました。

【今回の表彰】

(1)第43回福島市小学校体育大会陸上競技大会

(2)令和6年度地区児童作文コンクール

入賞した皆さん、おめでとうございます。

また、表彰式につづいて、23日(水)の研究公開日の午後の過ごし方や日々の校内生活・学習時のきまり等について、生徒指導の先生からお話がありました。

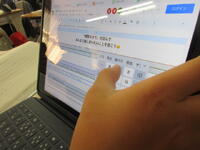

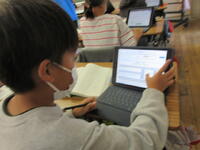

今日10月17日(木)の2校時、6年2組の子どもたちが、国語科「模型のまち」を読んで、印象に残った表現をもとに心に残ったこと、みんなで読み深めたいことをまとめていました。

目で文章を追いながら、静かに考える子。

手に鉛筆やマーカーを持って線を引きながら考える子。

教科書のページをいきつ、もどりつ・・・。

「かっちゃんて、誰なのかなぁ。」

「圭太はなぜ、模型のまちを白くつくったのか。」

「真由は、なんで、転校生に興味を持ったのだろう。」

「なぜ、かっちゃんたちと遊んだときは、色がついた?」

「かっちゃんたちとのできごとは、夢なのか? それとも現実なのか?」

「亮が、かっちゃんに会えたのはなぜ。」 などなど

自分の感想や疑問は、デジタルで作成された一覧表にある、自分の記入欄にタブレットで入力します。

そしてこの一覧表は、他の友だちが何を書いたのかすぐに共有しあえるようにもなっています。

じつに多様な観点、多様なレベルで記述されているのがわかります。

リアルタイムで友だちの考えを知ることができるので、うまく言葉にできなかった自分の思いを、友だちの記述を参考にしながら入力する子もいました。

また、自分一人では気づかなかった点も、友だちの記述によって、「ほんとにそうだな。」と共感したり、「私はこう思った。」と新たな視点で考えなおしたり、「なんだ、そういうことか。」と読みの不足したことから生じる誤解が解決されたりする子もいました。

リアルタイムで交流することで、一人一人が「この物語から、××のことを読み進めようかな。」「〇〇について、読み進めてみたいな。」と、読みの方向性を見出すことがてきたようです。

次の時間にあらためて、個の「問い」を交流しあい、クラス全員で学ぶ「問い」にします。

きっと、この時間には、まだ輪郭がはっきりとしなかった「問い」が、よりはっきりとしてくることでしょう。

自分たちが作った「問い」。

一人一人が課題意識をもち、意欲的に読みあじわうことができそうです。

今日10月16日(水)の3・4校時、1年2組教室の前を通りかかると、「イェーイ!」「やったぁ!」と、何やらとても、楽しそうな声が教室から聞こえてきます。

のぞいてみると、子どもたちはグループになって、図画工作科「いっぱい使って何をしよう」の学習です。

たくさん集めて持ってきた箱を使っての、造形遊びで盛り上がっていました。

バランスよく組み合わせたり、自分の作りたい形に近づくように配置を変えたり・・・。

「タワーを作ろう。」

「私の身長より高く!」

「もっと高く、もっと高く。」

「お城を作ろうよ。」

「こっちは塔ね。」

「ここには門を作ろう。」

活動しながら、どんどん発想が広がっていきます。

机を移動させ、広くなった教室のスペースにたくさんの箱を広げて、子どもたちは楽しく活動に取り組んでいました。

保護者の皆様、空き箱等の材料集めに協力していただき、ありがとうございました。

5年生の総合的な学習の時間は、「防災・減災」をテーマに設定して、学習を展開しています。

今日10月15日(火)の2校時は、1・2組合同で、東日本大震災時の被災状況についての調べ学習に取り組んでいました。

被災状況といっても、面積の広い福島県では、「浜・中・会津」それぞれの地域によって状況が異なります。

そこで、5年生では「浜・中・会津」の3地域ごとにグループ分けをして、それぞれの被災状況について、調べ学習をすすめていました。

特に、浜通りの「津波災害」や「原子力災害」については、1学期に実施した宿泊学習で訪れた「いわき震災伝承みらい館」での学びが役に立ちそうです。

また、そのほかの地域を選択したグループでは、10月下旬に訪問する予定の「コミュタン福島」の見学からも、何かしら、新たな学びができそうです。

5年生は、現在10~11歳。震災後に生まれた子どもたちです。

直接、東日本大震災を経験したわけではありませんが、東日本大震災で大きく被災した福島に生き、今年1月の能登半島での地震や8月の南海トラフ巨大地震注意のニュースにも接しています。

子どもたちが、震災や原発事故のことを知り、自分たちに何ができるかを考え行動することは、とても大切なこと。

今後、学びを進めていく中で、何を感じ、何を思うのか・・・。

子どもたちの学習のまとめを見聞きするのが楽しみです。

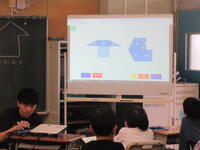

今日10月11日(金)の3校時、5年1組の教室では、算数科「分数の倍」の学習に取り組んでいました。

この時間の問題は、「白テープ4m、赤テープ5m、青テープ6mのとき、赤のリボンの長さをもとにすると、白、青のリボンの長さはそれぞれ何倍になるか?」

子どもたちはこれまでに学習してきた「整数倍」や「小数倍」のことを思い出しながら、数直線やテープ図を使って考え、分数を用いても何倍を表すことができることを導いていました。

授業中、自分の考えを発表する際、何人もの子どもが代わる代わる黒板の前に出てきて、

「赤のリボンは5mで、それを1としたとき、白は4mところだから、1を5つに分けたうちの・・・」

「赤のリボンの5をもとにして考えたとき、青リボンは6だから・・・」

「赤のリボンは1だから、5分の5と考えて・・・」

と、倍を求める方法について、「テープ図」と「数直線」と「式」とを、差し棒で指しながら、友だちに向けて説明する場面がありました。

「別の人が発表したから、自分は発表しなくていいや。」ではなく、「ぼくは」「わたしは」「僕はこんな言い方で」「わたしだったらこう」といった具合。

さらに、前の人の発言をしっかり聞いているので、次の人の説明の仕方は、だんだんと洗練されてきます。

いい学び方です。

自分の言葉で語る、言い表すことで、理解はより確実になります。

話を聞いて、分かったつもりになる・・・ということは、よくあること。

聞いている人に説明できてこそ、「本当に理解した」といえるでしよう。

また、意見を交流しあい「考え」がよりよいものになってくので、友だちと共に学ぶことの価値も実感できます。

「〇〇くんとおなじで~す。」で終わらせず、自分の言葉で説明しようとする子どもたち、たいしたもんだ。

日々の授業の中、「どうしてそのやり方になるの?」「同じ意見でもいいから、お話してみて。」「別な言い方でも言えますか?」と言葉かけ、考える力や説明する力を高める学習を大切にしています。

今日10月10日(木)の5校時、3年2組では理科「風のはたらき」の学習に取り組んでいました。

この時間の課題は、「風の強さと帆の大きさをかえると、ものを動かす力のはたらきは、どのようにかわるのか?」です。

これを確かめるために、大きな帆と小さな帆、それぞれの車に弱い風と強い風を当て、車が動いた距離を調べます。

はじめに、大きな帆の車で、強い風をあてた実験をします。

巻尺のめもりを読み間違えないように、友だちと一緒に確認をします。

次は、弱い風を当てた場合の実験です。

強い風を当てた時より、ゆっくりです。そして、あまり遠くまでは進みませんでした。

今度は、帆を小さくかえての実験です。

強い風、弱い風、それぞれ確かめました。

実験の結果、帆を小さくした場合でも、風の強さを変えてみると、弱い風と強い風では進む距離が異なることが分かりました。

風の強弱、帆の大小と、4つの条件を組み合わせながら実験を進めるのは、なかなか大変です。

でも、変えてはいけない条件に気を付けながら、友だちと協力し合って測定しようとする子どもたちには感心させられました。たいしたもんです。

4種類の実験結果から、風が強くなるほど、帆が大きくなるほど、ものを動かすはたらきが大きいことが分かりました。

次の時間からは、「ゴムの力のはたらき」の学習です。

どのような実験をするのかな?

とても楽しみです。

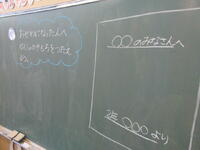

10月初め、町たんけんに出かけた2年生。

いろいろなお店や施設の中を見学させていただき、町の“お宝”やお店や施設の“秘密”をたくさん発見することができました。

現在は、その「まとめ」に取り組んでいます。

その一環として、今日10月10日(木)4校時の生活科の時間、2年生がそれぞれの教室で、お世話になったお店や施設の方々へのお礼のお手紙を書きました。

ひと文字ひと字丁寧に、心を込めて書いています。

文が書けたら、今度はクーピーで、周りの模様にきれいに色を付けて仕上げていました。

上手に書けましたね。

きっと、お店や施設の人たちに、「ありがとう」の気持ちが届くことでしょう。

ご協力いただきました地域の皆様、ありがとうございました。改めて感謝いたします。

この後子どもたちの書いたお手紙は、色画用紙などに貼られ、それぞれのお店や施設に届けられます。

お店や施設によっては、来訪者の目に触れるところへ掲示されるかもしれません。

機会があれば、ぜひ、ご覧になってください。

今日10月10日(木)の2・3校時、4年生の各学級で、栄養教諭の山倉先生による栄養教室が行われました。

心身ともに健康な体を作るためには、好き嫌いをしないでバランスよく食べることが大切です。

今日の授業では、食べ物は、はたらきによって3つのグループに分けられることを知り、3つのグループの食品を、バランスよくとることの大切さを教えていただきました。

授業を振り返りに書かれた子どもたちのワークシートを読むと、いろいろな食べ物を、好き嫌いなく食べようという意欲の高まりが感じられました。

今回学んだことは、今日からすぐに実践できることばかり。

健康のため、栄養バランスのよい食事の摂り方に気をつけてみましょう。

今日10月9日(水)の3・4校時、2年生がそれぞれの教室で、図画工作科「音作りフレンズ」に取り組んでいました。

箱、筒、カップ、トレーなど様々な材料を使って、楽器を作ります。

振ったり、弾いたり、たたいたり・・・いろんな楽器ができそうです。

楽器の形がある程度できたら、今度は色セロファンやモール、ビーズなどで飾りをつけたり、カラーペンで絵をかいたりしてデコレーション。

手作り楽器で、素敵な演奏会ができそうですね。

6年生の国語科は現在、物語文「模型のまち」を学習しています。

「ひろしま」のことを何も知らずに転校してきた亮という6年生の男の子が、同じクラスの真由や、真由の兄・圭太との「模型のまち」づくり、一緒に「ラムネッチン」をしたかっちゃん達との出会いをきっかけに、「ひろしま」を身近にとらえるように変化していく物語です。

単元名は「表現に着目して読み、考えたことを伝え合おう」。

物語の題名や、くり返し出てくる表現、情景描写などに着目しながら、「表現の効果」を捉えることがねらいです。

今日10月9日(水)の2校時、1組の教室では、「亮にえいきょうをあたえた人物はだれか。」というめあてで学習に取り組んでいました。

主人公の亮に影響を与えたと思う登場人物を選び、自分がその人物を選んだ理由を教科書の叙述から探します。

「教科書の133ページに『それが始まりだった。』ってあるから、真由が誘ってくれたことは・・・。」

「圭太との出会いによって、『模型のまち』づくりにかかわるんだから・・・。」

「模型のまちの色は『白』だったけれど、かっちゃんと出会ったときには、『色』が出てくるから・・・」

叙述をもとに、題名とつながっていること、色彩表現されていることなどに気付き、一つ一つの表現がどのような効果を持っているか考え、発表する姿に感心しました。

授業の後半、「真由、圭太、かっちゃん達ってどんな人たち? 共通することはなにかなあ?」という担任の先生からの問いかけに、子どもたちの中から「『模型のまち』に関係する人たちだ。」という意見がだされ、学習のまとめにつなげていました。

次はどんなめあてで学習するのかな?

表現に着目して読むこと、そして読み取り考えたことを伝え合うことによって、物語を読み味わう楽しさをたくさん経験してほしいと思いました。

5年生の社会科では、「くらしを支える工業生産」の学習をします。

その一環として、10月8日(火)の午前中、地域にある「ネピア福島工場」へ見学に行ってきました。

福島工場では主に大人用のテープタイプのおむつを生産しているそうです。

子どもたちは、工場の施設設備の説明を聞き、実際にいくつかの工程を経て、製品にする過程を見学させていただきました。

大部分の工程が機械化されていましたが、品質管理上で重要な工程は、人間が行っているそうです。

また、取り扱う製品の特質上、衛生管理はもちろん、使いやすさや使い心地の面も考え、日々、品質の管理・工夫改善を重ねて製造されているそうです。

働く人々の努力と工夫、環境にやさしい取組について学ぶことができました。

ネピア福島工場の皆様、ありがとうございました。

2年生の算数科は現在、「三角形と四角形」の学習に入りました。

今日10月8日(火)の2校時、2年2組の教室では、単元の導入の時間です。

教科書の巻末についている三角形と四角形の色板カードをつかって、「かたちづくり」の学習をしていました。

担任の先生がテレビ画面に映した形と同じものができあがると、うれしそうに見せあいっこ。

「ぼくは、㋐と㋓と㋔の3種類でできたよ。」

「あっ、㋐と㋒と㋕と㋖。4つ使っているね。そういう方法もあるんだね。」

「ぼくは、5つ!」

「えっ!すごいね。 どうやったの、教えて。」

「わたしは、これとこれをつかって屋根の形にしたよ。」

形を並べながら、驚きと発見の声があふれます。

担任の先生が提示した形を作る図形の組み合わせ方は、どうやら1種類だけではなさそうです。

三角形と四角形の色板カードを組み合わせ、様々な形をつくる活動を通して、形の構成について理解したり、形に関する感覚を豊かにしたり・・・。

楽しみながら、形に親しんでいました。

一方、お隣の1組では、点と点を直線でつないで三角形や四角形を書く活動に取り組んでいました。

これまでに学習した「へん」「ちょう点」「直線」「四角形」「三角形」といった算数の用語をしっかり使って学習を進めています。たいしたもんだ。

そして、定規を使って直線を引くことも、繰り返し取り組みます。

「曲がったぐにょぐにょ線だと、三角形じゃないよね。」

「頂点と辺がくっついていないと、四角形とはいえないよ。」

根気良く、丁寧に・・・ 定規を使って直線を引くことにも慣れていきましょう。

今日10月7日(月)の午後、就学時健康診断がありました。

来春入学する皆さんの健康診断です。視力検査・聴力検査・内科検診・歯科検診等を行いました。

67名の子どもたちとその保護者の皆さんが来校しました。

幼稚園や保育園と勝手が違うため、どの子も緊張した面持ちで検査や検診を受けていました。

そんな中でも、「こんにちは」としっかり挨拶をしたり、自分の名前をはっきり言ったりする姿が見られ、大変頼もしく感じました。

子どもたちが検診を受けている間、保護者の方々を対象に、市の保健師さんより「楽しい学校生活を送るために」という演題で、ご講演をいただきました。

来年度入学する皆さん、先生方や在校生のお兄さんお姉さんは、皆さんが入学することを楽しみに待っていますよ。

それまで、体に気をつけて元気に過ごしてくださいね。

今日10月7日(月)3校時の生活科の時間、2年生がそれぞれの教室で、先週末に実施した、鳥川町たんけんのまとめに取り組んでいました。

「見つけたこと、聞いたこと、おどろいたこと」などを学習シートにまとめます。

タブレットを開いて、撮影した写真を見返す子もいました。タブレットの操作も手慣れたものです。

グループの友だちと話し合いをしながら、たんけんを振り返ってシートに記入する子もいました。

見たこと、聞いたことをもう一度自分の中で思い浮かべることで、印象強くなり、さらにみんなと話し合うことで見たこと、聞いたことが鮮明になっていきます。

まとめの活動を通して、ふるさと鳥川を見つめ、自分たちの生活は、様々な人や場所と関わっていることに気づいたり、鳥川で生活している人や場所への愛着をさらに深めたりすることができるでしょう。

3年生の社会科は現在、「店ではたらく人びとの仕事」の学習をしています。

今日10月7日(月)の3校時、1組の教室では、先日社会見学に行ったスーパーマーケットについて、見たり、聞いたり、自分たちで調べたことをまとめた新聞を作っていました。

教科書に掲載された新聞の例を参考に、たくさん売るための工夫や、お客さんにとって便利なこと、見学時の感想やスーパーに関するクイズなど、色ペンを使いレイアウトもカラフルに・・・。

工夫された、面白い新聞ができそうです。

「読書の秋」という言葉があります。

「秋は、暑さがおさまってすごしやすくなり、本を読むのに、ちょうどいい季節である」という意味です。

今日10月7日(月)の天気は曇り。夕方からは雨が降るんだとか。随分と涼しく感じます。

読書するには、もってこいの一日。

2校時には1年2組、3校時には1年1組の子どもたちが、それぞれ国語の時間に図書室を訪問し、本の借り換えをしていました。

今日は午後から就学時検診があり、早帰りの日ですから、午後は、お家で本を読む時間がたっぷりありますね。

読書をすればするほど、読む力や考える力を伸ばしたり、心を豊かにしたりすることができます。

おおいに「読書の秋」を楽しんでください。

4年生は理科で、これまで「とじこめれた空気や水の性質」を学習していました。

今日10月4日(金)の3校時は1組、4校時は2組が、それぞれ、単元最後の時間を迎えました。

そこで、水をとじこめるとどうなるのか実験をしたので、この時間は実際に「水でっぽう」で水を飛ばしてみることにしました。

水でっぽうから勢いよく水が飛び出すと、歓声が上がります。やがて、

「よぉし!校舎の壁めがけて、だれが一番高く水が届くか競争だぁ!」

「ぼくは、あそこまで届いたよ。」

「わたしは、2階までいったよ。」

「ねぇ、みてみて、ぼくは、あそこの線まで届いたよ。」

「あそこの印めがけて、みんなで狙い撃ちしよう。」 などなど

みんなで、水でっぽうのとばしっこ競争を楽しみながら、学習のまとめができました。

水にぬれて気持ちよさそうな表情がいいですね!

心配された雨も上がり、絶好の探検日和となった今日10月4日(金)の午前中、2年生は、生活科の学習「鳥川の町たんけん」で、自分たちの住んでいる鳥川地区を探検しました。

今回は、自分たちで詳しく調べてみたいお店・施設を決め、そこで働く人々の様子を見たり、仕事の内容などについてインタビューしたりすることに挑戦です。

行ってみたいお店・施設ごとにグループに分かれての活動となることから、それぞれのグループに保護者の見守り協力をいただいての実施となりました。

ご協力をいただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。

子どもたちは、事前の生活科の時間に、質問の内容を決めたり、インタビューの仕方を練習したりして準備万端です!

お店・施設の人も温かく笑顔で迎えていただき、子どもたちは楽しく学ぶことができました。

探検中、とても感心したのは、お店・施設の方々に「おはようございます!」「よろしくお願いします。」「ありがとうございました。」など、あいさつがしっかりできたところ、さらに、お店・施設の中では、他のお客さんの迷惑にならないように振る舞えたことです。

校外学習は、校内で学んだマナーやルールを実践する場です。

そういった意味でも、今回の探検では2年生の確かな成長を感じました。

今日10月4日(金)の午前中、福島トヨタクラウンアリーナ(国体記念体育館)を会場として、福島地区にある小学校の特別支援学級と特別支援学校小学部合同の「なかよし交流会」が開催され、本校のかがやき学級、わかば学級の子どもたち(5・6年生)が参加しました。

ちょっぴり緊張もありましたが、同じグループのお友だちがやさしくかかわってくれたので一安心。

開会行事のあと、「バルーンで遊ぼう」や「まねっこ遊び」、「ばくだんゲーム」などの活動を楽しみました。

活動の最中は、ゲームをするペアと自己紹介しあったり、協力してうまくできたことを喜び合ったりするなど、他校の友だちとよく関わることができました。

あっという間の楽しい時間。帰る頃には、最初の緊張はどこへやら。

みんなでおしゃべりしたり、笑いあったりする姿が見られました。

子どもたちは、学校の壁を越え、みんなで楽しみながら交流を深めることができました。

また、会場との往き帰りは、公共の交通手段(バス乗車)を利用しました。

マナーを守って、安全に行き来できたことも、自身の成長が実感でき、自信につながったことでしょう。

今日10月3日(木)は、理科のサポートティーチャーの先生がいらっしゃる日です。

そこで、6年生の理科「水溶液を調べよう」の授業に、担任とのT・Tで参加していただきました。

2校時は1組です。

アンモニア水、重曹水、塩酸をうすめたもの、炭酸水、食塩水の5種類の水溶液の性質を赤と青のリトマス紙を使って調べる実験に取り組みました。

リトマス紙の性質(酸性:青→赤 アルカリ性:赤→青 中性:変化なし)を確認した後、グループで協力して実 験を進めています。

「おっ、青くなった!」

「ん~ かわらないなぁ。」

「青が赤くなったから、酸性だね。」

リトマス紙を使って、5つの水溶液を、酸性・中性・アルカリ性に仲間分けすることができました。

使用するガラス棒を一回ごと、きちんと水で洗ってから、次の水溶液につけるという、正確に実験するための約束事も守れましたね。

4校時は2組です。

2組は、炭酸水に溶けているものの正体を見つける実験に取り組みました。

子どもたちの予想は、酸素、窒素、二酸化炭素。

では、どうすれば、それが確かめられるのか?

「酸素だったら、火が盛んに燃えるはず。」

「火が消えるのは、二酸化炭素。」

「窒素も火が消えるよ。」

「二酸化炭素だったら、石灰水が白く濁るはず。」

どうやったら、確かめられるか分かったところで、ではさっそく、何の気体が溶けているのか調べてみましょう!

炭酸水に溶けている気体を取り出す方法は、水上置換という方法で泡を集めます。

このやり方も、サポートティーチャーの先生から教えていただきました。

その後、グループで手分けしながら、集まった気体の中に石灰水を入れたり、火のついた線香を入れたりして確かめます。

その結果、気体を入れた試験管に火のついた線香を入れるとたちまち消えました。また、同じく気体を集めた試験管に石灰水を入れると白く濁りました。

この2つ結果から、子どもたちは、「炭酸水に溶けている気体は二酸化炭素である。」とまとめました。

しかし・・・、本当に二酸化炭素は水に溶けるものなのでしょうか?

そこで、ペットボトルに水と二酸化炭素をそれぞれ半分入れ、しっかりと栓をして、シェイクする実験にとりかかることに。すると・・・あら不思議、ペットボトルがペコっと凹みました。

ペットボトルの側面がへこんだのは、二酸化炭素が、水に溶けたためだからであることが確認できました。

今日は、サポートティーチャーの先生と一緒に実験したおかげで、いつも以上に専門的で手際よく、かつ正確に実験することができましたね。

今日10月2日(水)、夏を思わせるような日差しの下、第43回福島市小学校体育大会陸上競技大会が、誠電社WINDYスタジアム(信夫ヶ丘陸上競技場)で開催され、本校の6年生選手23名が参加しました。

大会は、100m走、80mハードル走、持久走、走り高跳び、走り幅跳び、ソフトボール投げ、4×100mリレーの7種目で競われ、子どもたちは、「心を一つに一致団結」のスローガンのもと、それぞれの競技で自己ベストを目指して頑張りました。

ライトグリーンのユニフォームで、全力で競技する姿、とてもかっこよかったです。

スタンドから、仲間のことを精一杯応援する姿にも、感動しました。

選手には、その思いが届き、大きな力になったのではないでしょうか。

今大会で、本校から入賞者が1名あったことに加え、多くの子どもが、自己ベストを更新できたことは、本人自身の努力はもちろんですが、仲間たちや家族の方々の応援のおかげなのではないかと思います。

子どもたちの活躍と成長を見ることができた大会でした。

「夢は、叶うかどうかは分からない。たとえ叶わなかったとしても、感謝の気持ちを忘れずにさえいれば、必ず素敵な出会いに恵まれる。」

上の言葉は、以前、元Jリーガーの安永聡太郎さんの講演会で聞いた言葉です。

今回、すべての子どもが入賞できた(夢が叶った、努力が報われた、自己ベスト更新した)わけではありません。

でも、参加した全員が、自分の目標に向かって一生懸命に練習してきたことにより、自分の周りには、支え、励ましてくれる仲間や先生、家族がいることに気づいたことでしょう。

また、「『目標』を持って取り組むことが成長に繋がること」や「スタートラインに立ったときの落ち着き具合は、『練習の質と量』に比例すること」など、経験したからこそ気づけたことがあったでしょう。

是非子どもたちには、そういった「素晴らしい人々」や「貴重な経験」、「価値のあることがら」との「出会い」に感謝する気持ちを忘れずに、今後の学校生活を送ってほしいと思いました。

本大会を迎えるにあたり、お子さんの体調を整え、今朝、元気に会場に送り出してくださった保護者の皆様、お忙しい中、応援に駆けつけていただいた保護者の皆様にも、感謝申し上げます。

ありがとうございました。

<入賞者>

女子100m走 第8位 菅野 琴芭さん おめでとうございます。

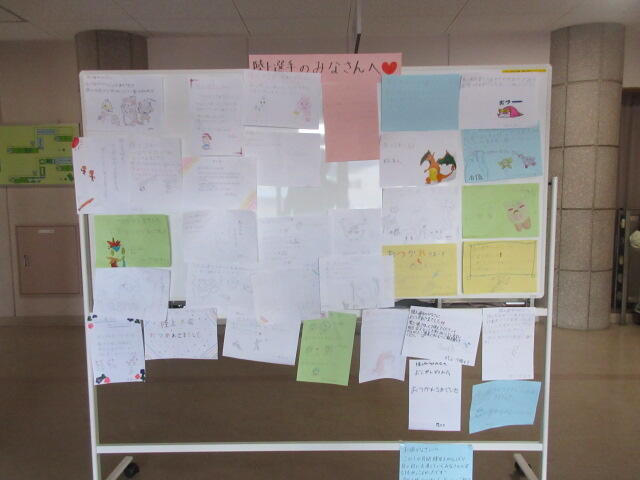

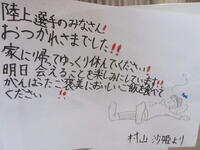

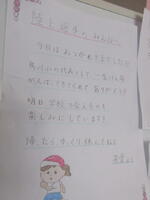

☆ちょっといいお話☆

大会から戻ってきた選手たちを迎えたのは、大会に参加しなかった子どもたちから、選手たちに向けて「お疲れ様でした!」のメッセージの数々…。

たくさんのカードが、6年生昇降口におかれたホワイトボードに飾られていました。

選手たち、うれしかったでしょうね。きっと、疲れも吹き飛んだことでしょう。

仲間思いの優しい6年生だなぁ。

生活科の学習で、10/4に町たんけんに出かける2年生。

今日10月1日(火)の3校時、1組・2組それぞれの教室では、「たんけん計画書」をもとに、探検する場所やそこまでの道順、安全に気を付けて探検するためのルールやマナーなどを確認しあっていました。

子どもたちが特に楽しみにしているのは、たんけん場所で出会う人へのインタビューです。

グループで話し合い、「どんなこと」を「誰」がインタビューするのかを決め、インタビューの練習にも取り組んでいました。

「ここには1日、何人ぐらいお客さんが来るのですか。」

「お仕事をするとき、気を付けていることは何ですか。」

「この場所は、いつからあるのですか。」 などなど

たとえ、ふだんよく行く場所やよく遊ぶ場所であっても、友だちとたんけんするとなると、そこは「特別な場所」になります。

新たな発見に出会えるかもしれませんね。

素敵な町たんけんになりそうです。

楽しみですね。

今日10月1日(火)の3・4校時、4年2組の子どもたちが、図画工作科「おもしろだんボールボックス」に取り組んでいました。

段ボールの形や特徴を生かして、生活で使える入れ物を作ります。

段ボール箱に何を入れようか・・・

どんな形にしようか・・・・

「中に仕切りをつけたらいいかな。」

「扉や棚、引き出しをつけてクローゼットのようにしようかな。」

「かわいらしいキャラクターをデザインしようかな。」

「折り紙やビーズで飾りつけしよう。」

自分なりの工夫をたっぷり盛り込んだ作品を作っていました。

素敵な小物入れができそうです。

6年生は、10/2に開催される福島市の小学校陸上競技大会に向けて、毎日練習に励んでいます。

特に、先日の陸上競技場での練習以降、ギアが一段階上がって、子どもたちの意気込みが、ますます高まってきているのを感じます。

今日9月30日(月)の放課後も、校庭でそれぞれの種目の練習に真剣に取り組む6年生の姿がありました。

子どもたちの参加する陸上競技は、4×100mリレーをのぞき、すべて「個人競技」です。

でも、同じ種目に出場する仲間同士で励ましあったり、担当の先生からのアドバイスを熱心に聞いたり・・・。

練習する姿を見ていると、「チーム鳥川」で取り組んでいるのがわかります。

スタートラインに立った時、大きな声で応援をしてくれる人がいる。

ゴールした後に「お疲れさま」「よかったね」「残念だったね」と声をかけてくれる人がいる。

プレーを見て、「〇〇だったよ。」「◇◇にするといいよ。」と教えてくれる人がいる。

喜びも悔しさも分かち合う姿には、「個人競技」とひとくくりにできない一体感があります。

陸上競技は、みんなで練習して記録を高めていく「団体競技」なんですね。

子どもたちは、一人一人が目標をもち、その目標に向けて粘り強く取り組んでいます。

大会まで練習できるのは、あと1日。

皆さんの温かい応援をお願いします。

先週、3年生は、スーパーマーケットに見学に行きました。

見学中の子どもたちは、見たこと、聞いたことをしっかりメモしていました。

中には、枚数にして3~4ページに記載していた子も! たいしたもんだ。

そして、今日9月30日(月)3校時の社会科の時間、1組では、見学したことを全体で発表しあい、確認・共有していました。

気持ちよく買い物してもらうための工夫、たくさん買ってもらう工夫、お店の人たち、それぞれの役割などなど、お客さんに来てもらうための工夫をたくさん見つけました。

みんなで確認しあうと、忘れていたことを思い出したり、新たな発見があったりしますね。

このあとは、見学のまとめとして「新聞づくり」に取り組むそうです。

新聞は、たくさんの人に「わかりやすく」「くわしく」「正しく」伝わるようにすることが大切です。

この時間の振り返りが、役に立つことでしょう。

どんな新聞になるのかな。楽しみです。

今日9月30日(月)は、秋の交通安全運動の期間の最終日。

この期間中、地域の交通安全推進員の方々にも、朝の交通安全指導をしていただいていました。

おかげさまで、通学路にある交差点や横断歩道では、子どもたちが安全に登校することができました。

朝早くからのご指導、本当にありがとうございました。

今朝も、元気な挨拶を返してくれる子どもたちがたくさんいて、気持ちよく1日のスタートを切ることができました。

本日の昼休みの時間に、1年生の各教室で図書ボランティアの方々に絵本や紙芝居の読み聞かせをしていただきました。1年生のみんなもどんなお話なのか興味をもって、お話に聞き入っていました。今日読んでいただいたのは、「お月さまってどんなあじ?」と「カブトムシのようちゅうキバくん」でした。お月さまってかじったらどんな味がするのか想像したり、カブトムシのようちゅうが土の中でどんなことをしているのか想像したりして、楽しいひと時を過ごしました。

ボランティアのお二人は、定期的学校図書館の書架整理もしてくださっています。今日は、お忙しい中、読み聞かせをしていただき、ありがとうございました。図書室の本で関連した本があるかどうか興味をもってもらえるといいなあと思います。

今日9月27日(金)の午前中、3年生が社会科「店ではたらく人びとの仕事」の学習の一環で「いちい 鳥川店」に見学に行きました。

普段見ることのできない店舗の裏にある冷蔵庫や商品の保管所、調理場などを見せていただき説明を受けました。

子どもたちは、お店で働く人が商品の品質や安全に気をつけ、買う人の立場に立ってさまざまな工夫をしていることに気づくことができました。子どもたちにとって、とてもよい学びの機会となりました。

大変お忙しい中、「いちい 鳥川店」の皆さまには、子どもたちの学習のために快く協力していただき、ありがとうございました。

今日9月26日(木)の昼の時間に、5年生が中心になって企画した、市陸上競技大会の選手壮行会が、体育館で行われました。

校長からの激励の言葉の後、代表選手による出場選手の紹介、5年生応援団からの元気よいエールがありました。

その後、サプライズとして、代表の友だちを送り出す6年生から、「心を一つに一致団結」のスローガンとともに、応援の気持ちの込められた「ミサンガ・キーホルダー」が選手一人一人に手渡され、さらに、オリジナル応援歌がプレゼントされました。

エールの後は、選手団代表児童より、感謝の言葉と大会に向けての意気込みが発表されました。

1~5年生や出場しない6年生、そしてお家の方の応援を胸に、今まで練習で培ってきた力を発揮して、精一杯、競技に臨んでくれることでしょう。

目指せ自己ベスト! がんばれ鳥川小選手団!

また、陸上大会の壮行会に先立ち、8月から9月にかけて表彰のあった各種コンクール等の賞状伝達を行いました。

【今回の表彰】

〇 第11回 県北産「親子で作るまごころ食育お弁当」コンクール

〇 第70回 青少年読書感想文福島地区コンクール

〇 令和6年度福島地区小・中学校理科研究作品展

入賞した皆さん、おめでとうございます。

6年生の代表委員会が、「下級生と遊ぼう」を企画しました。

今日9月25日(水)はその第1回目。

昼休みに体育館で、5年生と「こおりおに」をしました。

凍った仲間を助けて走り回る子、凍っているように見せかけて鬼の動きを見ている子、素早い動きでタッチしていく鬼役の子、それぞれが笑顔で過ごしたひとときでした。

様々な行事の準備や委員会の仕事などで、何かと忙しい6年生ですが、時間を上手にやりくりしたり、友だちと分担したりしながら準備を進め、この日を迎えました。

5年生に喜んでもらえてよかったですね。

下級生の笑顔と喜びの声は、6年生にとって、自信と励みになります。

次回は、4年生を対象として、遊ぶ企画を予定しているそうです。

どの学年も6年生と遊ぶことを楽しみにしているでしょう。

代表委員会のみなさん、次もがんばってね。

今日9月25日(水)の3・4校時、1年1組の子どもたちが、図画工作科「せんのぼうけん」の学習に取り組んでいました。

かくかく、にょろにょろ、でこぼこ…と、クレヨンを使っていろいろな線を画用紙いっぱいに描きます。

「この線、おもしろい形をしているね」

「この線をつなげたらどんな形ができるかな」

「これはイモムシが坂を上っているところ」

「ここにお花が咲いてるの」

「この線は、竜の背中にできるかも」

描いた線からいろいろな形を見つけたり、そこから冒険の様子を想像したり。

宝物がたくさんある道、動物と出会える道、迷路の世界やキラキラ王国・・・

素敵な冒険ストーリーが表現できました。

4年生の社会科は現在、「水はどこから」の学習をしています。

その一環として、今日9月25日(水)の3・4校時に出前教室を開講し、福島市水道局の方に来校していただき、市の水道の仕組みについて学習しました。

1学期に校外学習で摺上川ダムに出かけた時のことを思い出しながら、浄水場の仕組みなどの説明を聞き、普段当たり前に使っている水道水がどのように届くのか知ることができました。

水のろ過実験では、実演を通して濁った水が透明になる様子を見ることができました。

たくさんの人の手を経て、私たちの暮らしは成り立っていることを子どもたちは学ぶことができました。

福島市水道局の皆さん、本日は素晴らしい出前授業をありがとうございました。

出前授業での学びを今後の社会科の学習に活かしていきましょう。

今日9月25日(水)の3校時、6年2組の子どもたちが、国語科「話し合って考えを深めよう」の学習に取り組んでいました。

「ペットにするなら、犬か?猫か?」というテーマで、対話の練習です。

この時間は、あくまでも対話の“練習”。 相手を論破することが、目的ではありません。

話合いのモデルから、異なる立場の意見を聞いて自分の考えを深めるためにどのように話し合えばよいかを考えことがねらいです。

子どもたちは、犬派と猫派に分かれ、

① それぞれの立場で理由を考える。

② 司会者がそれぞれのチームから意見を聞く。

③ 考え方がはっきりするように質疑応答をする。

④ 質疑応答をふまえて考えを整理し、改めて意見を言う。

という段階を経て、より説得力のある説明ができるように、自分の考えの支えとなる根拠や理由を明確にしていました。

「猫の方が、おとなしいから飼いやすい。」

「犬だって、きちんとしつけをすれば、無駄に吠えたり、噛みついたりしないよ。」

「飼いやすいかどうかは、その人によっても、犬によっても違うのでは?」

「猫は、わざわざ散歩しなくてもいいから、飼いやすいよ。」

「なるほど。でも、外に出て他の人とふれあい、交流する機会が増えるというよさもあるよ。」などなど・・・。

はたして、相手の意見を大切にしながら、どう話し合いをまとめていくのか・・・?

また、話し合いの様子はタブレットで撮影し、どんなところに気を付けて話し合いをしたらいいか見返して、次の話し合いに生かせるようにもしていました。

よい学び方ですね。

普段はあまり意識していない自分の話しぶりについて、客観的にみて改善に結び付けることができますし、友だちの発言内容を確認することもできます。

話し合う力は、社会に出た時に欠かせない力といわれます。

相手の話に耳を傾け、自分の意見を言い、お互いがそれぞれの考えをすりあわせる・・・。

これからの生活の中で大切なことを、発達段階に応じて、繰り返し学んでいます。

明日の全校集会は、陸上大会の壮行会が予定されています。

そこで、今日9月25日(水)の朝、5年生の応援団が手分けをして1年生と2年生の教室を回り、壮行会で行う6年生への応援の演技や掛け声を下級生たちに教えました。

応援リーダーの指導の下、実際に行うエールや手拍子など、ひとつひとつの動作を確認しながら練習しました。

応援団は、声に迫力があり、動作もきびきびしていて、昨日までの練習の成果が現れていました。

明日の本番が楽しみです。

きっと、6年生の代表選手に気合と勇気を与えてくれることでしょう。

先週から、5年生の代表児童が、市の陸上大会に出場する6年生の壮行会を実施するため、その準備に取りかかっています。

今日9月24日(火)の昼休みには、2階の5年生教室から、選手を励ます元気なエールが、1階の校長室に聞こえてきました。

「フレー!」

「フレー‼」

5年生教室を訪れてみると、応援団だけではなく、当日、司会などを務める子たちも集まっていて、運営の仕方について話し合う姿が見られました。

どうしたら、選手に喜んでもらえるのか、やる気を高めてもらえるか・・・。

進んで考え、実践する姿が頼もしく感じられました。

壮行会は、あさっての木曜日。

素敵な会になるように、5年生、がんばっています。楽しみです。

今日9月20日(金)の午前中、かがやき・わかば学級の子どもたちが、校外学習で、福島市パークゴルフ場へ出向き、パークゴルフを体験しました。

最初はうまくプレーできず、「ナイス・スウィング!」の多かった子も、いろいろ打ち方を工夫したり、友だちからのアドバイスを受けたりするうちに見る見る上達し、後半は、たくさんの「ナイス・ショット!」と笑顔が、見られるようになりました。

友だちを励ましたり、大きな拍手を送ったり。

朝からあいにくの空模様で、雨がひどくなって中止になりはしないかとハラハラ心配しましたが、幸運にもプレーの最中は雨が止み、楽しく活動することができました。(もってますねぇ~)

今日9月19日(木)、2校時に下学年、3校時に上学年で、それぞれ交通安全教室を実施しました。

交通安全専門員の方を講師としてお招きし、下学年はおもに安全な道路の歩き方、上学年は安全な自転車の乗り方について学習しました。

普段何気なく乗っている自転車の乗り方や、歩いている道に潜んでいる危険について改めて考える良い機会となりました。

鳥川小学校の学区には、交通量の多い道路がたくさんあります。

学んだことを生かして、これからも事故にあわないように気を付けましょう。

また、講師を務めていただいた交通安全専門員さんより、夜光反射材を、子どもたち一人一人にプレゼントしていただきました。

後日配布いたします。ご家庭でご活用ください。

今日9月18日(水)の1・2校時、6年2組の子どもたちが、家庭科の学習で、ミシンを使ってナップザック(トートバッグ)づくりに取り組んでいました。

この時間は、チャコペンで印をつけた左右のわきの部分をミシンで直線縫いする時間です。

スタート・ストップボタンの使い方、「縫いはじめ・縫い終わり」の手順やスピード調節の仕方など、これまで学んだことを思い出しながら、一人ひとり、ていねいに操作することができています。

お互いに教え合っている姿もたくさん見られました。

世界に一つだけの、素敵なナップサック(トートバッグ)ができあがりそうです。

2学期がスタートし、はや4週目になろうとしています。

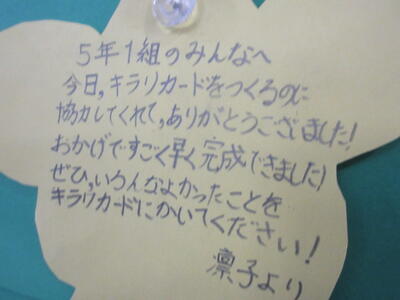

今日9月17日(火)、5年生教室前の廊下に、「キラリカードの木」が登場しました。

今は、葉も花もあまりついていない木ですが、誰かがしてくれたことに気づき、「ありがとう(感謝)」「がんばっているね(励まし・応援)」「ほっこりしたよ(感動)」を花や実の形をした「キラリカード」に書いて貼り付けていくと、大きな「キラリカードの木」ができあがる、という取り組みです。

友だちの親切に感謝したり、素敵な言葉や行動に感動したり、努力している姿を応援したり・・・

書いた人も、書いてもらった人も、これを読んだ人も、みんながあたたかい気持ちになりますね。

今日から毎日、少しずつでもいいので、みんなで「キラリ」を見つけ、この木をいっぱいにしていってほしいです。

5年生発のこの取り組みで、鳥川小学校全体が、あたたかい空気に包まれることを期待しています。

4年生は、理科の時間、「植物は季節とともにどのように成長するのか」を学習するために、学年園で「ひょうたん」を育てています。

今日9月17日(火)の4校時、1組の子どもたちが、その「ひょうたん」がどう変化しているか観察していました。

学年園に到着し、さっそく観察を始めた子どもたち。すると、

「あっ、実がなっている!」

「えっ! どこどこ?」

「あっ、本当だ。」

「1,2,3…4つだ! 」

「先生、触ってみてもいい?」

子どもたちの興奮した声が聞こえました。

自分で種を蒔き、自分で水をやり、自分で植え替えて・・・

そうやって、大事に育てているひょうたんですから、愛着もわくというもの。興奮する気持ちもわかります。

そして、この感動と体験は、頭や心の中に、はっきりしっかり残っていくことでしょう。

ひょうたんの様子は、タブレットの写真機能を使って パシャ、パリャ、パシャ・・・

子どもたちのシャッターを押す回数が、いつもより多く感じました。

理科で、「かげと太陽の動き」について学習していた3年生。

2組では、今日9月17日(火)から、「光のせいしつ」の学習が始まりました。

昨日までの雨&曇り空から一転、今日は太陽について学習するにはもってこいの天気です。

2校時、2組の子どもたちが、担任の先生からの説明を聞いた後、さっそくグラウンドへ出て、「光はどう進むのか」の実験をしていました。

日光を鏡に反射させて壁に映したり、友だちと協力して光の反射をつなげたりして、光の性質を確かめます。

普段、何気なく感じている疑問や不思議、「当たり前」として見逃してしまいがちな事象を、授業の中で取り上げ、「見る」「触る」など「体感」しながら確かめる。

そして、体験したこと、感じたことを言葉で表す。

この取り組みの積み重ねが、自分の意見や気持ちを言葉で伝える力につながっていきます。

子どもたちは、この時間の学習のねらいである「太陽の光がまっすぐ進み、鏡ではね返した光もまっすぐ進む」という光の性質について、実験を通して理解することができました。

次回は、「光を集めると温かくなるのか?」実験して確かめめるそうです。

学習がさらに深まっていきます。

今日9月13日(金)は、5校時に2学期初めの授業参観が行われ、子どもたちの学びの様子を保護者の皆さまに見ていただきました。

子どもたちは落ち着いて授業に参加し、真剣なまなざしで先生や友だちの話を聞いたり、学習したことの発表をしたりするなど、各学級でそれぞれ工夫した授業が行われました。

また、授業参観後は、PTA奉仕作業が行われました。

今回の奉仕作業は、来月、本校で開催予定の「福島市教育委員会委託研究公開」にむけた環境整備の一環として、ご協力をお願いしたものです。

残暑厳しい中での活動にも関わらず、多くの保護者の方が参加してくださり、教室・廊下の窓拭き、エアコン清掃、校庭の整地等をしていただきました。

おかげさまで、教室が一層明るく、きれいになりました。子どもたちは、整った学習環境の下、来週から気持ちよく、学習に参加することができます。

お忙しいところ、また、暑い中、授業参観・PTA奉仕作業においでいただいた保護者の皆様、どうもありがとうございました。

今日9月12日(木)の5校時、4年1組の教室では、算数科「倍の見方」の学習に取り組んでいました。

この時間の問題は「包帯Aは、もとの長さ20cm→伸ばした長さ40cm。包帯Bは、もとの長さ10cm→伸ばした長さ30cm。包帯Aと包帯B、どちらがよくのびるかな?」というもの。

これまで、大きさを比べる場合には、「差」で比べる学習(生活)経験を多く積んできた子どもたち。

「差」はどちらも20cm。 でも、見た感じ、あきらかに伸び方が違う。 なんで?(モヤモヤ)

どうすれば、このモヤモヤを解消できるのか・・・?

解決したい気持ちに火が付いた4年1組の子どもたち。

今までの学習を思い出し、元の長さが違うときは、わり算して、倍の数で比べられるんじゃないかとという見通しを立て、さっそく自力解決。

図を書いたり、計算したり・・・。

自分なりに解決できたら、友だちとどんな考え方をしたのかを比べっこ。

そして、「元になる大きさが違うものを比べるには、元にする大きさを1とみて、何倍かを比べるとよい。」という結論を導き出しました。

これまでの学習したことを思い出して粘り強く考えたり、先生や友だちとのやりとりをとおして、考えを洗練させたりすることができた子どもたちに、拍手を送りたいと思います。

子どもたちにとって、つまずきの多い単元のひとつである「割合」。

この時間は、本校の算数科研究の提案授業として実施され、参観した主に中学年の先生方で、研修を深めました。

事後の研究協議会では、講師としてお迎えした清水小学校の黒沢先生より、

・教科書で「特別単元」として取り扱われていることをふまえ、3・4年生から繰り返し取り扱って、5年生での「割合」の学習や6年生の比例の学習に繋げていくことが大切であること

・計算方法を導くためには、図を使って考えることが大切であること

・子どもたちに問いかける言葉の吟味 などなど

ご指導していただき、参観した職員で共有することができました。

子どもたちの「解決したい」「わかるようになりたい」という思いに応える授業を目指して、先生方も、日々勉強です。

今日9月12日(木)の3校時、5年生で、放射線に関する学習を実施しました。

めあては、「放射線の力を知って行動しよう。」

放射線とはどういうものか、放射線の量はどうしたらわかるのか、放射線は身近な生活にどのようなものがあるかなどのお話を聞きました。

東日本大震災から13年が過ぎ、子どもたちが日頃の生活で、放射線を意識することはほとんどなくなっています。

今回の学習をきっかけに芽生えた放射線への興味・関心を10月下旬に予定されている「コミュタン福島」での学習につなげてほしいと思います。

今日9月11日(水)の2校時、6年1組の子どもたちが、算数科「データにかくれた事実にせまろう」の学習に取り組んでいました。

広告に書かれた、いかにもすばらしい数字は本当なのか!? グループで考えます。

この時間、子どもたちに示されたのは「ホエールウォッチングのクジラに会える割合が98%」という広告。

でも、昨年度のデータをよくよく見ると、「クジラに会えた回数120回」「船が出港した回数122回」「船が出るのは、1日2回」「船が出港した日数61日」というもの。

果たして、クジラには頻繁に会えるものなのでしょうか?

グループに分かれ、いろいろ考える子どもたち。

なかなか、問題で示された数字の意味がイメージできず、四苦八苦の様子。

ですが、そのうち・・・

「船が出た回数のうち、クジラに会えたのが98%っていうことでしょ。」

「これって、出港した122回のうち、120回会えたっていうことだよね。」

「そうそう。でも、1年のうちで船が出られたのは61日だけだよ。」

「それって、365日のうちで61日だけってことだよね。」

「だから、365÷61で5.9・・・。だいたい6日に1日。船が出せるのは、ほぼ1週間に1日っていうことでしょ。」

「しかも、船が出たとしても、2%は会えないってことだし・・・」

という具合に、数字に隠された事実に迫ることができたグループが登場しはじめ、やがて、その子たちの考えが全体で共有されていきました。

提示された複数のデータを読み取り、これまで学習したことを使いながら考察し、課題について考える力の育成をねらいます。

いかに、具体的に、自分の身近なこととしてイメージできるか、置き換えて考えられるか。

この場面でいえば、「365日のうちで出港できるのは61日。つまり、だいたい6日に1日。ざっと1週間に1日程度。」というあたりでしょうか。

「98%」という数字から、かなりの確率でクジラに会えると考えていた子も、実際は、あくまでも1週間に1回程度の出港機会のうち、会える確率98%であるということがイメージできると、「なぁ~んだぁ。そういうことかぁ。」と納得の様子。

日常には様々なデータが存在します。

それらを用いたニュースや宣伝、主張などが、果たして本当に、妥当な内容であるか? しっかり見極める力が、情報が溢れるこれからの社会ではますます重要となってくると言われています。

今年度の全国学力学習状況調査の結果分析によると、本校の算数科の課題として、「長い文章(たくさんの情報量)の中から、必要な情報を選び取る力」や「複数の情報から、特徴や傾向を読み取る力」があげられました。(「鳥川小だより第10号」全国学力学習状況調査の結果分析 R6.9.6 参照)

「問題文から必要な情報を読み取ること」や「式や図などの情報から、特徴や傾向を読み取ること」、「算数『で』読みとく」ことも日々の授業のなかで大切に扱って、子どもたちの考える力、説明する力を鍛えています。

【鳥川小教職員勤務時間】

8:10~16:40

~留守番電話の運用について~

以下の通り留守番電話の設定をいたします。

(1)週休日・休日⇒終日

(2)学校閉庁日⇒終日

(3)17:00から

平日の朝は、7:30頃に留守番電話を解除いたします

こちらからアクセスしてください。