最後までしっかり取り組みます。

そろそろ集合時間です。

那須とのお別れの時間が近づいてきました。

真剣な眼差しで、お客様を見守っています。

私働く人、僕遊ぶ人。

那須ハイランドパーク到着。平日の朝の駐車場はがらんとしていますね。

運動着でお仕事(職業体験)です。もちろん交代で楽しみます。

今月いっぱいGirls2とコラボ 世界最大級38mの2層式メリーゴーランド

VR体験もできます。

いよいよ最終日。3日目のスタートです。那須ハイランドでの職業体験に向け、しっかり朝食を食べましょう。

みんな真剣に話を聞いて確認しています。

3日目のとてもいい天気。好天に恵まれた3日間です。

準備万端でホテルを出発!

テーブルマナーを教わっての夕食です。ナイフやフォーク、上手に使えているでしょうか。

デザート美味しそうでしょ‼️

なんと校長の私も修了証書をいただきました。

ステンドグラスつくり体験、作り方を教わり、集中して真剣に取り組みます。

だんだん形になってきました

オンリーワンの素敵な作品ができあがりました。

二つの礼拝堂があり、セント・ラファエル礼拝堂には1922年製のパイプオルガンがあります。

こんな礼拝堂で、結婚式を挙げたい、かな?

お昼の後に集合写真をパチリ。みんな笑顔で、ハイチーズ!

ステンドグラス美術館に向けて出発。

ちなみに2022年4月10日(日)まで、りんどう湖ファミリー牧場では体験参加型イベント

“ひつじのショーンと牧場の愉快な仲間たち”が開催されています。

那須ステンドグラス美術館に到着。美術館のとなりにはセント・ミッシェル教会があります。

英国のコッツウオルズ地方、石造りの貴族の館<マナーハウス>をモチーフに建物の資材をはじめ、工法まですべて本物にこだわって建てられているそうです。

外の雰囲気はもちろん、中に入ると日本ではないみたいです。

パンダさんだ!むむ、観覧車もいいなぁ

りんどう湖の観覧車は「RindokoBigWheel らんらんしゃ」っていいます。

ちょっと疲れて休憩かな?

観覧車から湖を。ずっと自粛自粛でしたから、みんなと楽しく過ごせてよかったですね。

遊んだ後は、待ちに待ったお昼。

今日はハンバーグです。

湖といったらボートでしょ。ペダルボートにレッツゴー!!

ボートの次は何で楽しもうかなぁ

童心にかえって、遊びまくってまーす

フォトスポットに立って。私はチョウよ。私は天使。ドラゴンはだれかしら。

牧場体験。エサをあげてみよう。

「それ食べたいなぁ...」「紙は食べるとおなかこわすのよ」

「写真撮ってないで、エサくれよ~」

いろいろなアトラクションがありますねぇ、どこに行こうかな....。

ほんとにいい天気。さて、次の目的地は..。

湖のほとりでエサを落とすと、集まる集まる。

怖いくらい集まってます。

次は、湖に繰り出しますか。

那須高原りんどう湖ファミリー牧場、到着。

アイスクリームづくり体験、大成功。とってもおいしくできました。

6時起床、体温チェック問題なし、朝食を食べて、元気に那須りんどう湖へ。

この後は、りんどう湖に行って、アイスクリーム製造体験やグループ活動です。

さぁ、夕食です。歩きどうしでおなかペコペコ。何を食べようかな。

食事、お風呂を終えて、現在班長会の最中です。

5分前行動どころか、10分前行動できていました。素晴らしい3年生です。

明日の朝、寝坊しないように早く寝ましょうね。

二荒山神社に向かいました

縁結びの神様として親しまれている日光二荒山神社で、「良い縁まつり」が行われていました

縁結びの大きな笹の輪が設置さています。どんな思いでくぐったのでしょう

大きな打ち出の小づち。小づちに触れるだけでご利益がありますよ

日光廟大猷院(たいゆういん)入口の仁王門です

歩き疲れて、♨️につかりたい

ホテルに到着。体育館のある温泉リゾートです。

夕食の後は、温泉に入って一日の疲れをとって明日に備えます。

陽明門手前 左側には薬師堂(本地堂) 鳴きの龍ですね 龍は鳴いたかな?

いよいよ、陽明門。豪華絢爛!!

陽明門を守っているのは門の左右の2体の髄身像です

狛犬もいます

陽明門をくぐると東照宮でもっとも重要な御本社の正門である唐門です

日光東照宮陽明門の上り口、鼓楼近くにあるのが廻転灯籠 オランダからの奉納です

奥宮への入り口 坂下門です。有名な彫刻見えるかな

左甚五郎作伝えられる、眠り猫です。

階段を上って、上って、上って、、、、奥宮の宝塔に到着です。

おみくじ、おみくじ。「大吉」出たかな?

お土産、ゲットかな。

バスを降りて、日光東照宮へ参拝です。

参道を進むと石鳥居と表門が見えてきます。

東照宮の社号標です。

石鳥居をくぐって神域へ

石鳥居を抜けたところに表番所

番所の反対側には五重塔です

表門を抜けると左手には三猿ですが、その前に右手の上神庫の屋根下には「想像の象」の大きな彫刻です

そして左手には神厩舎があり三猿の彫刻です

「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿です。

さぁ、陽明門です。

いざ日光へ❗車中の様子です。満腹になって寝ている子もいます。

ろまんちっく村での昼食は、男女共に完食で、元気いっぱいです。

これから日光に向かいます。

予定よりも30分早く到着し、その分長く見学できました。次は、道の駅ろまんちっく村で昼食です。

足利学校をあとにして 昼食の道の駅ろまんちっく村へ

昨日の肌寒い雨から一転、今朝は朝霧が出ていい天気になるなかで出発式を行いました。

そろそろ出発式始めますよ

校長先生から あいさつをいただきます

消毒してバスに乗り込み、出発です。

10月11日(月)、「持続可能な社会に向けた産業教育充実事業『専門高校生による小中学生体験学習応援事業』」に第2学年の生徒が参加し、福島県立福島明成高等学校で「サツマイモ収穫」の体験活動を行いました。

この事業は福島県教育委員会がキャリア教育の一環として今年度より実施しています。その目的は次の2点です。

1 高等学校専門科で体験活動を行うことをとおして、専門科の学習内容を理解し、自分の進路について考える

機会にすること

2 高等学校専門科での実習体験をとおして、働くことの意義について考え、社会人や職業人として生活してい

くためのキャリアプランニングの参考にすること

当日は、天候に恵まれ、高校生の皆さんのご指導とご協力をいただいて、たくさんの芋が収穫できました。

早速試食しましたが、おみやげにいただいた芋は、1週間程ねかせるとさらに甘くなるそうで楽しみです。

福島明成高校の皆さん、貴重な体験活動の機会をいただき、ありがとうございました

なお、11月4日(木)には、福島県立二本松工業高等学校で2回目の体験活動が予定されています。

10月9日(土)・10(日)に行われた第43回福島県中学生バレーボール選手権大会県北地区予選会において

準優勝し、県大会出場権を獲得しました。おめでとうございます。

試合結果は、以下のとおりです。

【1日目】 1回戦 対 本宮一中 2-0 快勝 2回戦 対 二本松三中 2-0 快勝

【2日目】 準々決勝 対 梁川中 2-0 快勝 準決勝 対 渡利中 2-1 快勝

決 勝 対 福島三中 1-2 惜敗

※ 写真は支部中体連新人総合体育大会時のものです。

今後は、11 月13日(土)・14日(日)に三春町で開催される県大会に向けて、心・技・体をより一層磨き上げ、

更なる活躍を期待しています。「念ずれば花開く『飯中魂』 がんばれ チーム飯野中」

昨日の新人大会では、一人一人が自分を信じ、仲間を信じ、正々堂々最後まであきらめずにプレイしました

各部の活躍と試合結果は以下のとおりです。

【卓球男女】 男子 シングルス 安部(1年)2回戦惜敗 ダブルス 玉野・三浦組 ブロック第3位

女子 シングルス 朝倉(2年)2回戦惜敗 高橋(1年)1回戦惜敗

佐藤(1年)ブロック優勝 ダブルス 大河内・三浦組 2回戦惜敗

【バレーボール】 対 吾妻中 2-0 対 松陵中 2-0 ブロック優勝

【サッカー】※蓬莱中との合同チーム

対 岳陽中 2-0 快勝 対 福四中 0-3 惜敗 ブロック第3位

【バスケットボール男子】 対 蓬莱中 43-66 惜敗

【バスケットボール女子】 対 桜の聖母中 26-111 惜敗

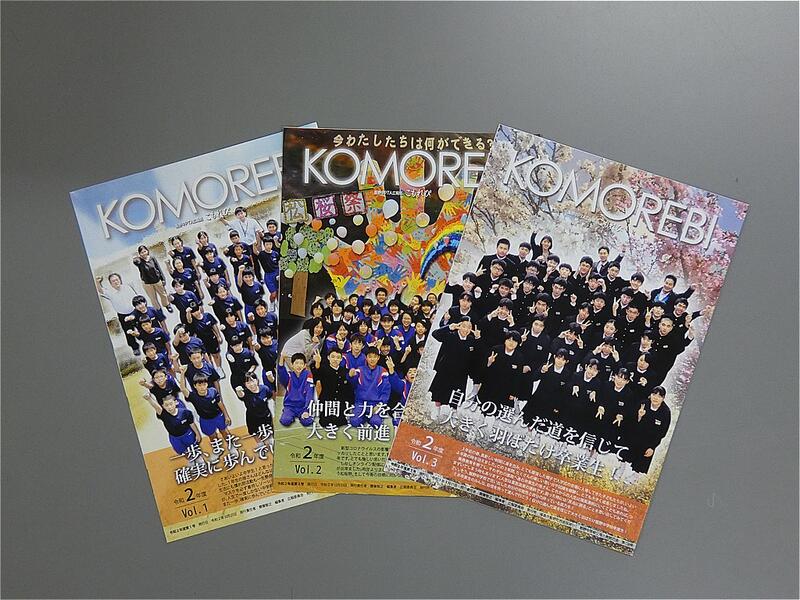

本校PTA広報誌「KOMOREBI(こもれび)」が第43回全国小中学校PTA広報誌コンクールにおいて、

最高賞となる「文部科学大臣賞」を受賞しました。

平成29年度第39回と令和元年度第41回に続いて、3度目の快挙を成し遂げました。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により 延期になっていた第1学年の学習旅行を実施しました

テーマ 「楽しく協力して学習を深め 充実した学習旅行にしよう」

目 的 1 集団活動を通して 自律心や基本的な生活態度を身に付ける

2 東日本大震災及び原子力災害関連施設の見学を通して 災害の状況を理解するとともに

防災や減災に対する意識を高める

3 水族館の見学を通して 福島の海の特徴や生態系に関心をもつ

見学先 「東日本大震災・原子力災害伝承館」(双葉町)

「アクアマリンふくしま」(いわき市)

【出発式の様子】

天気は快晴

すばらしい学習旅行になる予感

実行委員のスムーズな進行で行われた出発式

バスに乗って レッツ・ゴー

【東日本大震災・原子力災害伝承館見学の様子】

伝承館では 東日本大震災及び原子力災害による

当時の被害の状況や 今も続いている避難生活

原子力災害からの復興に向けた取組等について

「語り部」の方からお話を聞き その後展示見学へ

【アクアマリンふくしま見学の様子】

見学前に 腹ごしらえ

メニューは 「ミックスフライ」セット

マナーを守って黙食 でも皆で食べるとおいしいね

「アクアマリンふくしま」では 珍しくて 沢山の

海洋生物と出会い おみやげもゲット

「念ずれば花開く『飯中魂』がんばれ!チーム飯野中学校」 各部の健闘を心から期待しています。

本校文芸部員が、階段の黒板に、季節に応じたメッセージや黒板アートを作成してくれています。

今回は、卒業・進級に向けた応援メッセージで、自分を信じて踏み出そうという思いが伝わってきます。

明日は修了式、新しい1年の第一歩を踏み出すために、今日・明日の2日間をしっかりと締めくくり、4月からのエネルギーを充てんできる学年末・始の休業日にしてください。

3月12日(金)10時から、令和2年度第64回卒業証書授与式が挙行されました。

令和2年度の本校卒業生は38名。今年度も、新型コロナ感染症予防のため来賓の方々にはご臨席いただかない形での式となりました。ただ、昨年度と違うのは、昨年度は在校生は2年生のみが代表で式に臨みましたが、今年度は、1・2年生ともに3年生の出発の姿を同じ会場内で見ることができるようにしました。

会場はご覧の通り、ソーシャルディスタンスを確保し、入り口での手指消毒と検温にマスク着用と、感染予防を徹底した形で行いました。なにより、本校の広い体育館に感謝です。

入場時には、体育館入口で無言で準備が整ったらマスクを外し、一人一人の表情が見えるよう配慮しました。当然ですが、入場時には、言葉を発しないし、口も開けませんので感染の可能性はないと考えました。入場し自席に着席した後はすぐにマスクを着用し、開式に臨みました。

授与の際には、階段の手前でしっかりと返事をしてからマスクを外し、檀上で証書をもらったらステージを降りる手前で、一人一人の晴れやかな顔を保護者・在校生・先生方に見てもらう形としました。返事の後は、声を発しませんので飛沫も飛びませんし、ソーシャルディスタンスも十分に確保できていますので、何より卒業証書をもらった生徒一人一人の輝く笑顔を見てほしいと考え、マスク着用をしない時間を設けました。

マスクを外しポケットにしまう時の所作も、一人ひとりとても丁寧で立派でした。ポケットにしまった後も、男子は上着のポケットのフラップをきちんと外に出して整え、女子はスカートのポケットにマスクを入れた後に表からプリーツを整えるなど、しっかりとフォーマルな場での身だしなみを整えてから、檀上に上がり、証書を手にしていました。

お互いの思いが込もった送辞・答辞に、聞いている生徒や保護者席、先生席から思わず涙する姿がたくさん見られれました。

これは、式歌「仰げば尊し」の場面です。本校では、「歌声の響く飯野中」を合い言葉に、毎年、特設合唱部がコンクールで上位に入賞を果たしてきました。しかし、今年度はコロナの影響で特設合唱部の活動も、また文化祭での合唱コンクールも休止せざるを得ない状況となってしまいました。今回の卒業式に向けては、3年生の伝統の歌声を在校生にも保護者にもぜひ聴かせたいということで、卒業生のなかからソリストを選び、アカペラで聴かせてから、伴奏が入り3年生全員の合唱という形をとりました。ソリストはステージ上でマスクを外し、他の生徒はマスクを着けたまま合唱しています。

しっかりした低音を出す男声に支えられ、女声の美しい高音が体育館の厳粛な空気の中に響き渡り、そこに3年生全員での合唱に切り替わり、さらに感動が高まりました。

新型コロナウイルス感染症の縛りの多い学校生活でしたが、生徒たちはその制約された時間の中であっても、自分たちができることに全力で取り組み、今しかない時間の中で、今しかできないことに精一杯取り組んできた1年間でした。その集大成が今日の卒業式での素晴らしい姿だったと思います。

保護者の皆様、ご家族の皆様、そして地域の皆様すべてに見守られ、育まれた15年間。そして9年間の義務教育により、こんなに大きく成長した姿を、保護者と後輩たちに、そして私たち教師に見せてくれた3年生に改めて感謝です。

3年生38名の皆さん、卒業おめでとう! 本当に、ありがとう!

これからも笑顔と思いやり、そしてチャレンジを大切に!

そして、いつも未来志向で前向きに! 卒業生の前途に幸あれ!

学校だよりでもお知らせしましたが、週末に熊本市立湖東中学校から、今回の地震被害への応援メッセージをいただきました。

メッセージには3年生の代表生徒と3学年主任の先生からの手紙が同封されており、メッセージ作成の思いが綴られてありました。

3年生の生徒からの手紙には

・ 今回の地震被害へのお見舞

・ 学習センターでの授業のニュースを見て、なにか力になりたいと思いメッセージを作成したこと

・ 進路が決まった3年生を中心に限られた時間で取り組んだこと

・ 小さな支援も大きな支えになったという熊本地震での経験

・ 今後の復旧と平穏な生活が戻ることへの祈り

3学年主任の先生からの手紙には

・ こちらの状況を慮り、一方的な送付への謝罪

・ 福島のことを思う心を直接、被災した中学生に伝えたいという生徒の思いと経緯

・ 熊本地震の際には、「他県の方が気にかけていてくださる」と思える安心感が心に残っていること

・ 先生自身が震災後何度か東北に訪問しており、その姿が、つらい思いをしている人のことを「気にかける」生徒を育んでいるとを感じたこと

・ 今の子どもたちは将来大人になってからも、自分にできることを模索し続けてほしいという思い

・ これから先も「気にかける」生徒を育てるための「未来への種まき」として受け取ってほしいこと

等の温かい思いが込められた文字が並んでいました。

顔も名前も知らない熊本の中学生たちが、福島県の飯野中の現状を知り、何か自分にできることはないかと模索し、短い期間の中で福島を思う気持ちを伝えてくれたこと、本当に素晴らしい行動だと思います。また、そうした積極的な行動を言葉ではなく、震災後の東北を何度も訪れたりする自身の姿・行動で範を示してくださっている学年主任の先生の生きる姿勢もとても素敵ですね。

先生からの手紙の中で、とても印象深い部分をそのままお知らせします。

『中学生は、いろいろな活動をしたくても、「子ども」という制約があります。だけど、彼らはいつか大人になります。そんな彼らが、今回の取り組みで「福島」を近くに感じ、自分にできることを模索し続けて行ってくれればと願っています。 今回の子どもたちの活動が、直接、皆様のお力になれないことは十分承知しています。しかし、子どもたちが純粋に福島の皆様の無事を願う気持ちが少しでもお伝えできれば、そして、この取り組みが未来への種まきとしてお受け取りいただければ幸いです。』

今、本校の生徒たちは、一人一人の良さや特性、学校生活での頑張りや大変さ、生き辛さなどをお互いに理解し合い、認め合いながら、やさしく思いやりを持って学校での生活を送っています。また、私たち教師は、そうした生徒同士のよりよい関係性を築くことに力を入れたり、相手を思いやる心の大切さを日々教えています。思いやりにあふれる集団を創っていくためには、自分も含めた一人一人が大切な存在であり、プラスにもマイナスにも影響力を持ってること、自分の一つ一つの言動が周囲に大きな影響を与えていることを一緒に考え、判断力や実践力といった自己マネジメント能力を育てることに力を注いでいます。

でも、時に大人は「社会はそんな甘いもんじゃないぞ。厳しいんだ。」と言います。それは、今の大人たちがそういった社会をつくってしまった結果、そうなってしまっているのではないでしょうか。今の子どもたちが大人になってからも、今学んでいる中で大切だと思うこと、今こうして実際に思いやりを持って行動していることをそのまま、全員が実践することができれば、社会はそんなに厳しいものには決してならないのではないでしょうか。お互いを尊重し合い、助け合い、思いやりながら、みんなが笑顔で生活できる未来の社会づくりへの「種まき」は、日々、家庭で、学校で、地域で行われているのだと思います。

湖東中学校の先生のいう「未来への種まき」。大人一人一人が、自分の行動はすべて、子どもの心への「未来の種まき」であることを肝に銘じることが、子どもたちがこれから生きていく未来の社会をよりよく創ってていくことにつながっていることを改めて確認できたように思います。

湖東中学校の皆さん、遠い九州熊本の地にも、私たち飯野中学校のことを気にかけていただいている人がいることを伝えていただいたことに、心より感謝いたします。ありがとうございました。

もしかすると、本校生が将来、大学等への進学先で、偶然、湖東中学校の人と一緒になるかもしれません。そんな部分での「種まき」も楽しみですね。

昨日2月14日のニュースで、臨時休校のお知らせがあり、本校も「1・2年生のみ」という報道がされました。その報道を見て「なぜ?」と思った知人・友人から「どうしたの?」「どうなってるの?」等の問い合わせと被害お見舞いの電話が数件続きました。

事情を話すと「なるほどね、今の生活は水がないとねえ。」「水無しは大変ですね。がんばって!」「3年生は受験前の大切な時期だからね。お疲れ様です。」等の励ましと理解の言葉をいただきました。ありがとうございました。

今日、3年生は、学習センターの2階ホールで、2クラス一緒ではありましたが、受験に向け真剣に、また笑顔で協力したり教えあったりしながら3時間の授業を実施することができました。

こう書くと「じゃあ1・2年生はどうなの?」とお叱りの言葉をいただきそうですが、3年生だけの授業実施はそれこそ苦渋の決断でした。1・2年生の皆さん・保護者の皆さんには本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。

学校でトイレが使えない、このコロナ禍の中、手洗い用の水が使えないといった環境の校舎では学校生活を送らせることはできません。かといって、生徒が徒歩または自転車で通える範囲の学校の近くで、それなりの数のトイレや洗い場があり、暖房設備があり、安全で、ある程度快適な環境で、かつ密にならず収容できる場所は・・・と探した結果「学習センターなら・・・」と候補にあがりました。ただ、全学年は無理・・・ということで、3年生のみでの授業を決断しました。

今回の利用に際しては、教育委員会からの全面的なバックアップと飯野学習センターの皆さんのご理解・ご協力をいただき実現できました。ありがとうございました。

今日と明日、専門業者さんには4階建て校舎の屋上で、高所かつ冷たく激しい風雨の中という過酷な環境の下でタンクの修繕作業を進めてもらっています。修繕にあたっては、先を見通せばタンク本体の撤去・取替工事も先に検討したのですが、工期がかなり長くなり、その分臨時休業期間も伸びるというデメリットを避けるため、2日間の臨時休業でなんとかできる工法で、という選択に至りました。

1・2年生には臨時休業期間の2日間、期末テストに向けた学習をしっかりと進めて過ごしてください。期末テストに向け、学習・図書委員会が作成した予想問題が学校に準備できています。もう受け取った生徒もいますが、今日15日(月)の16:00まで、または明日16日(火)の午前9:00~11:00の時間帯に一度、登校してください。

今夕から大雨の警報も出ていますので、土砂災害等の危険性もあるかもしれません。備えをしっかりして、あとは落ち着いて情報を収集しながら、今やるべきことをしっかりと進めていきましょう。

昨晩の地震、10年前の東日本大震災とどうしても重なってしまいましたが、それぞれのご家庭で、大きな被害はなかったでしょうか? 飯野学習センターにも、本校関係者は誰も避難していないので、ケガや建物崩壊等といった大きな被害はなかったものと思いますが、食器が割れたり、家具が動いたりした家庭も多かったのではないかと思います。余震も続く可能性がありますので、今後もしばらくは用心してください。

飯野中では、やはり校舎や体育館といった施設にも被害がありました。

視聴覚室の天井がはがれて落ちそうになっていたり、教室等の掲示物が落ちたり、理科室では顕微鏡を入れる重い収納庫が動いたり、標本の入っているガラス瓶が割れたりしていました。昇降口では下駄箱が動いて、中の上履きが床に散らばっていたり、体育館では屋根の軒先のボードがはがれて落ちそうになっていました。本当にすごい揺れでしたね。

中でも、図書館の本が大変なことになっていました。

今日、15日日曜日の午前中には職員が学校に集まり、全部の教室・特別教室を回って点検・復旧作業を行いました。全員で協力して散乱したものを片付けたり、危険な天井パネルや破損したものを撤去したりして、生徒の皆さんの授業での安全確保は万全です。

しかし、屋上に設置してある高架水槽という貯水タンクのパイプが破損し、ためていた水道水がすべて空っぽになってしまいました。本校校舎を遠くから見ると屋上に「飯野中」と書いてあるあの丸いタンクの下のパイプが激しい揺れに耐えきれず割れて、外れてしまい、大量の水がド~っと流れ落ちてしまいました。

地震の直後、夜中の12時過ぎくらいでしたが、屋上のタンク下部のパイプの破損を発見し、すぐに対応・報告し、教育委員会にも素早く対応していただきました。今日14日、日曜日、本来はお休みの日にも関わらず、地元の専門業者さんに対応してもらい破損個所の修繕作業が終了しました。でも、残念ながら水を貯めてみたら、今度はタンク本体にも揺れの影響で破損個所が発見され、水がためられないことがわかりました。修理には、丸2日かかるため、月・火曜の2日間、水道とトイレが使えない状況となってしまいました。

113名の生徒と20名近い職員が学校で過ごすためのトイレ等の水がない、コロナ対策の手洗いができない、ということで2日間、学校での授業が実施できない状況となってしまいました。

ただ、3年生にとっては受験を控えた大切な時期、何とか少しでも受験に向けて力をつけていきたいと考え、15日(月)・16日(火)の2日間、3年生のみ、なんとか午前中だけでも授業を実施することとしました。

飯野学習センター2階の大ホールを2日間お借りし、午前中9時から11時50分まで、1日3時間ずつの授業を行います。給食はありませんので、自宅に帰ってからしっかりと手洗いをして、昼食をとってください。

会場の関係から、3年生のみの授業となり、また青木・明治方面の生徒には若干通学距離が長くなってしまう生徒もいますが、何とか受験に向けて力をつけていきたいと思いますので、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

あっという間に1月が終わり、早や2月の第一週が終わってしまいましたが、県の新型コロナ緊急対策期間が1週間延長されてしまいました。緊急事態宣言下の10都府県は3月7日までとなっており、これから1か月以上も先まで、でも、県内はあと1週間ですので、あと少し、しっかりと予防対策を強化して、卒業式が晴れ晴れと迎えられるようみんなで感染防止と健康・免疫力の保持増進に取り組みましょう!

2月頭には、今年度初のPTA学年懇談会があり、ようやく保護者の皆様が顔を合わせた会合が開催できました。各会場入り口での手指の消毒と検温を実施し、距離を十分にとった会場設定での会となりましたが、それぞれの学年で充実した懇談会が行われていました。

生徒たちはといえば、3年生は先週の木曜日・金曜日に県立入試の出願を行い、いよいよ「まさに本番」を待つのみ、残りの1か月でどれだけ力を高められるかの勝負の時期となりました。昼休み、本校の学力向上サポートティーチャーである君島先生の数学塾の会場では、3年生が入試に向けた実力UPをめざし、熱心に数学の学習に取り組んでいました。

2年生は、2週間後に迫った期末テストに向けた計画を立案し、意欲的に学習に取り組む生徒や、生徒総会に向け要項の作成・印刷・丁合の作業に毎日昼休みに忙しく取り組む生徒会本部の生徒など、それぞれに一生懸命に笑顔で活動していました。

1年生は、卒業式に向けた式歌の練習が始まりました。今年度は合唱コンクールが中止となったため、1年生は本校の伝統である「歌声の響く学校」を体感していません。それどころか、音楽の時間も活動の制限があり、あまり長時間にわたって合唱を行うことができないまま1年間が過ぎようとしています。今年度の卒業式も、時短と簡略化、縮小化が求められる現状ですので、式歌も1番のみだったり、カットする部分もあります。でも歌うからには全力で、かつ美しいハーモニーを響かせる伝統の歌声を、マスクの下からでも響かせたいと考えています。

そこで、1年生には、「これぞ3年生の歌声!」というのを体感させ、伝統を引き継いでもらいたいと考え、昼休みに男子・女子のパートごとに、3年生の何名かをゲストシンガーとして音楽室に来てもらい、模範歌唱で一緒に歌ってもらっています。(もちろんマスク&換気は必須です。)その様子がこの写真です。

本校の伝統を、3年生からしっかり引き継いでください。がんばれ1年生! 任せたぞ2年生!

3年生は、いよいよ本番! 何より健康で、全集中で最後の粘りを!

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

新年早々、あまり明るい話題ではなく大変申し訳ないのですが、昨年末に福島市新型コロナウイルス緊急警報が出され、年が明けてもまだ収束が見えない状況が続いています。こうした状況を受け、市では緊急警報期間を延長し、1月11日(火)までとなりました。3連休に予定されていた市の成人式も、今年度はコロナ対応のため2回に分けての開催計画だったものが中止となってしまいました。本当にいつ収束するのか、先が見えない状況がさらに深刻になっています。

学校でも、緊急メールやHP掲示板でお知らせしたとおり、1月8日(金)が市内一斉臨時休業となりました。詳細はこちらの通知でご確認ください。(掲示板にリンクしたPDFも同じ通知です)

今年度、昨年度末からの緊急事態宣言から3か月にもわたる臨時休業で始まり、少し落ち着いたと思ったら冬場の今の状況と、コロナの威力は衰えるどころか、第1・2波以上の猛威を振るっています。

幸いにも、本校ではまだ陽性者が出ていません。幸いというよりは、保護者の皆様の継続した地道な取り組みと努力の成果と改めて感謝申し上げます。ただ、現状をみると、職場や買い物、ちょっとした出先等で、いつ感染してもおかしくない状況です。今後、近隣の方々や職場の人たち、知人やご家族など、いろいろなところや身近なところで感染者が出てくることは容易に想像ができます。

感染予防対策の徹底と同時に「心の準備」をしておく必要があると考えます。誰が感染してもおかしくない、誰もが感染の可能性がある、もし自分が感染したら、もし家族が感染したらということを想定し、その際の対応をイメージしておくことが大切だと思います。

差別や偏見を生み出す要因の一つに「恐怖心」があります。でも、感染した場合の状況や年代ごとの症状の有無など、新型コロナ感染症の特徴をしっかりと理解し、対応を具体的にイメージしておくこと、また感染することは避けられない、誰が感染してもおかしくないと考えて常に生活していくことで、自分自身も他の人と同様に感染の可能性が十分にあることを意識することが差別や偏見を生まない素地になるのだと考えます。

誰よりも苦しい・つらい思いをするのは感染してしまった人、そしてその家族や関係者です。その人を責めるのではなく、感染してしまった人が治療に専念できるような環境はどうったものか、その気持ちを慮る「想像力」を働かせ、一日も早く回復できるような周囲の環境づくりを進めながら新型コロナの抑え込みに向けてみんなで協力して前向きに取り組んでいく「協働の力」を発揮して、このコロナ禍を乗り越えて行きたいと思います。

3学期開始後の感染状況によっては、今回のような急な予定の変更等も予想されます。その都度、できる限りの情報提供に心がけていきたいと思いますが、不十分な点があるかもしれません。その際には、ぜひ学校まで直接お問い合わせいただきますようお願いいたします。

3学期、1年間の締めくくりの学期として一日一日を充実したものとしていくためにも、保護者の皆様の一層のご理解・ご協力をお願いいたします。

市の緊急警報への対応により、一日早く第2学期終業式を実施することとなりました。また、感染予防のため放送での終業式となりました。

各教室では、全校生徒が正しい姿勢で集中して放送に耳を傾けていました。

終業式では、各学年1名ずつの代表発表があり、2学期の成果とまとめ、自分の課題や冬休みの目標等について力強く話をしていました。

今回の冬休みは計16日間、感染防止のため部活動も実施できませんので、家庭での生活がすべてとなります。ただし、3年生は私立高校の入試が冬休み中に行われるため、その事前指導や準備のための指導を学校で行います。密の回避や消毒・マスク着用等の対策を徹底して該当生徒を登校させて実施しますので、よろしくお願いします。

また、1・2年生についても、個別の学習補充や3学期始業式の発表の事前指導等で登校させることもありますので、その際には、対応等よろしくお願いいたします。

今日の式辞では、冬休みの課題として次の2つを生徒に預けました。

① 家族とたくさん話そう ・・・各種行事が中止となる中、家に家族がいる時間を使って夢や目標に向けてたくさん話をしよう

② 挑戦する冬休みに ・・・「人生はどちらかしかない。挑戦するか、あるいは棒に振るか」というヘレン・ケラーの言葉から、16日間という大切な人生の時間を「挑戦する」姿勢で充実させること

この2つをしっかりと一日一日実行できる16日間の冬休みにしていこう!

あっという間に秋が深まり、朝夕は10度を切る日も出てきました。生徒の健康と体力・気力・学力の基盤づくりである「早寝・早起き・朝ごはん」を徹底してください。

これは、本校保健室前の掲示「1日のスタートは朝ごはんから」の写真です。朝ごはんを食べると3つのスイッチがONになるというものです。

朝ごはんを食べることで 頭(脳)、おなか(腸)そして、からだ(体温)の3つのスイッチが入り、生命体として活動モードになるということです。睡眠が足りなかったり、朝の光を浴びないままからだが起きていなかったり、朝ごはんなしで全くスイッチが入っていないまま学校に来ては、どんな授業や活動をしても何一つ身につかず、時間の無駄となってしまいます。

また、朝食抜きの状態で冬に向かう季節の中で気温が下がることで体温が低下し、抵抗力・免疫機能も低下します。その結果、風邪やインフルエンザにかかったり、最悪の場合、新型コロナに感染したりする可能性も高まります。

これから、日一日と寒さが厳しくなり、布団から出たくなくなる季節になります。改めて、各ご家庭で早寝・早起き・朝ごはんを徹底することで、頭・おなか・からだの3つのスイッチをONにして、活動モードの状態で学校に来られるようにお願いします。

学力・気力・体力をしっかりと高めるための基盤となる生体コンディションを整えることが、ご家庭・保護者の最も大切な役割です。その部分については、学校・教師の目も手も届かない部分ですので、各ご家庭で目と手と心をかけていただき、成長を支える堅固な礎が確立できるようよろしくお願いします。

24日の松桜祭では、PTA有志による動画配信チームが活躍し、配信中にいくつかのトラ ブルが発生しましたが、その都度解決しながら、何とか1日のライブ配信をやり遂げていただきました。

この写真は、本日27日(月)に、松桜祭当日に全会員に送信された午後の部ライブ配信のURLからアクセスし、視聴したもので、松桜祭のエンディングセレモニーでの生徒会の引継ぎの場面です。

学校だよりでもお伝えしましたが、今回の動画配信は、本来はプロにお願いし、10万円以上もの金額を支払った上で実施できるようなレベルのものでした。本校よりも規模が大きく、PTAの予算規模も大きな学校では、そうした形でお金をかけて配信をしたところもあるようです。それでもトラブルが発生したという事例もありました。本校でもトラブルはありましたが、その都度チームの柔軟な対応で何とか1日を通して配信が実施できました。本当にありがとうございました。

コロナ対応のため、松桜祭については「最悪の場合には中止も」という選択肢もありましたが、何とか実施できました。午後に行われた未成年の主張では、「修学旅行も文化祭も、私たち生徒の気持ちを汲んでくれて、実施してくれてありがとうございました!」という生徒からの感謝の言葉が聞かれ、感無量でした。

「やらない」という方向で決定することは、感染リスクも下がることはもちろん、余計な心配や先の見えないことを予想したり想像したり、正解かどうかわからない未来のことで思い悩む必要もなく、さらには臨時休業で失われた授業時間が確保できるというメリットもついてくるという、とても簡単で目先の得のある選択かもしれません。でもその分、やらなかった生徒・できなかった生徒には、今年度の思い出や大切な記憶が一生ゼロになってしまいます。

今年度の松桜祭に向けて私たち教職員は、感染症予防対策の下で「やれること」はどんなことか、何とかしてやれる方法はないか、やれることに全力を注ごう!という考え方で取り組んできました。私たち教職員の悩みは、そのまま、松桜祭のテーマ「今わたしたちは何ができる」という問いに姿を変え、できることを精一杯やろうという強い思いを、生徒と共有することができました。そんな中で、たまたまボランティア精神とITの知識・技術そして機器のすべてを持った保護者の方々の無償でのご協力・ご尽力があって、当日のライブ配信が実施できました。それもまた、強い思いが重なった結果だったのではないかと思います。本当にありがとうございました。

生徒たちにとっては、配信はあまり反響はなかったようですが、保護者の皆様からは、配信が途切れた時にはすぐに学校に連絡をいただいたり、配信を視聴して感動してお電話をいただいた方もいらっしゃいました。飯野中の保護者が会場に集まることはできませんでしたが、リモートでつながって、生徒の活躍を温かく見守っていただいているということを実感することができました。本当にありがとうございました。

いよいよ今日が松桜祭。今年は無観客での実施のためPTA役員を中心に、IT事情に詳しい会員有志により、プロ顔負けの配信チームが結成され、開会式からYoutubeLiveでの動画配信を行っています。

カメラ3台をスイッチングしながら、またカメラクルーもそれぞれのカメラを担当し、自在にズームアップもできるという配信チームです。

午前の部は、オープニングセレモニーに続いて各学年によるステージ発表、そして3年保健体育科のダンス・バトル選手権でした。学年の発表それぞれに、生徒一人一人が活躍し、笑顔とオモシロStoryのあふれる発表でした。3年生のダンスはさすが3年間の蓄積があるキレのいいダンスが見られました。

例年であれば毎学期末の発行で、年間3号を定期的に発行してきた本校PTA広報誌「こもれび」。今年度は4・5月が臨時休業となったため、年間2号に・・・との危惧もあったのですが、なんと本日10月23日、本来は1学期号となる第1号が発行されました。

表紙を飾るのは新1年生39名と学年の先生方。1枚めくれば「困難を乗り越え前へ進もう飯野中!」のタイトルでの教職員・生徒会役員・PTA役員一人一人の紹介記事。そしてメインは「逆境に負けず、次の舞台で大きく輝け3年生!」のタイトルで、引退した3年生の雄姿を。そして特集記事は「新型コロナウイルス感染症についての生徒・保護者アンケート」結果の集計・分析の報告。裏表紙では、3年生から引き継いだ部活動の新部長・2年生へのエールとなっています。

いつものことながら、生き生きとした表情を見事にとらえた写真の数々、そして保護者としての熱い思いや生徒への期待にあふれた紙面構成と充実した文章。毎回毎回のことですが、ついすべての紙面を時間を忘れてじっくりと隅々まで読み込んでしまう自分がいます。

広報誌は本日10月23日(金)に、生徒を通じて配布しますので、PTA会員の皆様は生徒から受け取り、お読みいただけると思います。

今年度は、コロナ感染予防対策のため、残念ながらPTA広報誌コンクールは中止が決定していますが、今回の「こもれび」もまた、県内一、いや、またまた全国一となるだけの充実感と手ごたえを十二分に感じられる内容となっています。保護者の皆さんに届く前に、生徒がじっくりと読み込むかもしれないので、お手元に届くのが若干遅くなるかもしれませんが、明日、松桜祭が鑑賞できない分、「こもれび」をじっくりと熟読ください。

PTA広報委員の皆様、時間のない中、夜遅くまで熱心な編集作業ありがとうございました。素晴らしい内容・構成の紙面づくりへのご尽力・ご協力に改めて感謝いたします。

いよいよ明日が松桜祭という中、突然、飯野中にとてもきれいなお花が届けられました。

なんと、昨年度まで本校に勤務していただいた秋葉先生からのお祝いの花でした。例年であれば、旧職員も含めた来賓の皆様においでいただくよう案内状を送付するのですが、今年度の松桜祭は、コロナのため「無観客」での実施としました。そのことをお伝えするためのお詫びとも言える通知を発送しました。それを読んで、秋葉先生からこのお花が届いたというわけです。

先生の温かいお気持ち、本校生徒を思う応援・期待の思いが伝わってきます。ありがとうございます。

明日の松桜祭では、本来であれば会場で一緒に感動を共有できるはずだった保護者の皆様やご来賓の皆様のことを思いながら、精いっぱい自分のもてる表現力を発揮して、心に残る松桜祭を創り上げてください。

皆さんにかかわってくれたすべての人に感謝し、新しい自分のSTORY創りに全力で挑戦しよう!

「今わたしたちは何ができる? ~TO MAKE OUR NEW STORY~」

24日土曜日の松桜祭に向け、着々と準備が進んでいます。学年のリハーサル、生徒会・実行委員会のリハーサルと、順調に進んでいます。

また、展示会場となる4階家庭科室や各教室廊下にも生徒作品が飾られ、文化祭のムードが高まってきています。

今年度は、コロナ対策のため無観客開催となりますが、作品展示については、11月第1週の「ふくしま教育週間」でのフリー参観期間まで展示を行います。密を避けながら生徒の作品を鑑賞いただきたいと思います。

また、松桜祭当日の様子については、PTAの役員の皆さんを中心にネット配信チームを組織し、PTA会員限定のYou Tube Live 配信を予定しています。あくまで、保護者の皆さんだけに限定した配信としますので、緊急メール配信システムでお送りするURL等の詳細情報は、決して他の人には流さない・拡散しないようお願いいたします。

生徒たちは、自分たちの持てる力を精一杯発揮してこれまでの準備を進めてきました。そして明日、準備の最終日を迎えます。これまでの過程を通して生徒一人一人が成長した姿や笑顔で活躍する姿が見られるものと期待しています。

成長のためには失敗は必須です。失敗を経験することが前進・成長の一歩となります。失敗を恐れず、失敗したらどこをどうすればいいかよく考えてやり直す経験をさせるのが文化祭だと考えます。生徒相互で失敗を認め、協働してよりよい活動ができるよう残り1日を充実させてください。

今週の月曜日から、松桜祭準備期間となり毎日、放課後は「総合の学年発表」「学年・学級準備」「実行委員会係ごとの活動」の3本立てでの時間を区切った活動を進めています。月曜日スタートでしたので、いろいろな話し合いを重ね、構想が形となって全体像が見え、一人一人の役割分担がはっきりとして、それぞれの活動が本格化したところです。

学校だよりでもお知らせしましたが、各活動ごとにホワイトボードを有効活用し、今日すべきこと、どこまでやるのか、だれがやるのか等を共有して仕事に取り組んでいます。

来週は、いよいよ正念場。例年のことですが短期決戦での集中力、計画を立て遂行する計画力、そして臨機応変に対応する力をつけながら当日を迎えてほしいと思います。途中の失敗も、当日の失敗も気にすることなく、自分で修正したり、アドリブ力を発揮したりしながら、ピンチをチャンスにするつもりで、臆することなく何事にも積極的に取り組んでください。そのためには、楽観的に「なんとかなる」「なんとかする」という気持ちで、困ったら友達や先生に相談することで知恵を集結して協働することで、一つ一つの課題を乗り越えていけるはずです。

あと一週間、体調管理をしっかりとして、自分の役割をしっかりと果すとともに、自分の考えを周りの友達や先生にどんどん伝えて、笑顔と思い出いっぱいの松桜祭にしてください。

爆睡から目覚め、元気になった生徒、まだガッツリ寝てる生徒、読書に勤しむ生徒など、いろいろいますが、先程、西IC料金所を出ました。

現在、黒岩地内を移動中。もうすこしで、予定通り学校到着しまーす。

小岩井農場を後にし、高速道路で福島に向かってまーす。

あとは、安全に学校まで戻りたいと思います。

ちなみに、昨日の出発時以降2日間の本校hpへのアクセス数は、なんと500越えです。たくさんの保護者の皆様、(と言うか、3年生のご家庭だけだとしたら、1家庭あたり約14回くらい?)ブログを見ていただいてありがとうございます。

あとは学校到着時、生で生徒の笑顔を見て、お土産話をたくさん聞いてください。

昼食後、農場内では、集合10分前、5分前まで友達と笑顔で楽しむ姿がそこら中に見られました。

午後から少し雲が張ってきて、気温が低くなってきた中でしたが、小岩井の新鮮な牛乳で作ったジェラートやソフトクリームを楽しむ生徒がたくさんいました。

これから、お土産持って帰りまーす❣️

小岩井農場の昼食はバーベキューです。牛肉、ラム肉、豚肉の3種の焼肉、チーズ、ソーセージ、そして野菜と、盛りだくさんです。

昼食が終わるとあとは帰るだけ。煙いはずのバーベキューの煙も愛おしいのか、なかなか「ごちそうさま」に辿り着かない様子です。

楽しい修学旅行も残り数時間となりました。

体験村から高速道路で移動し、小岩井農場へ。自然豊かな広々とした農場でこれからバーベキューの昼食です。