Blog

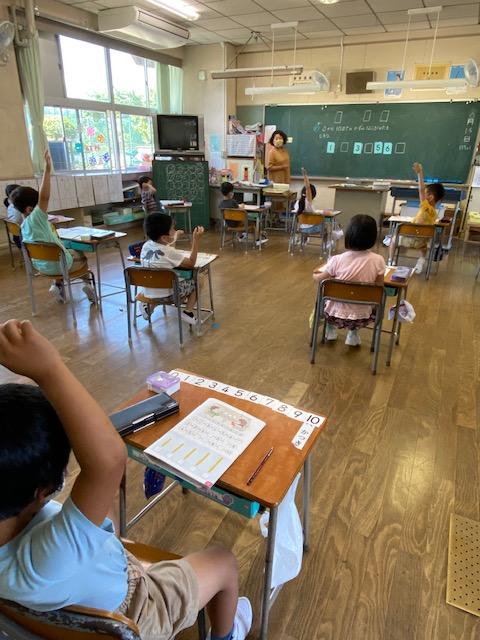

かずのきまりがわかったよ

かずのきまりがわかったよ

「012345678910」ってならべました。

とちゅうの かずが ぬけていたって へいきです。 かずの ならびには きまりがあるから。

おみごと!

おまけ なーに?

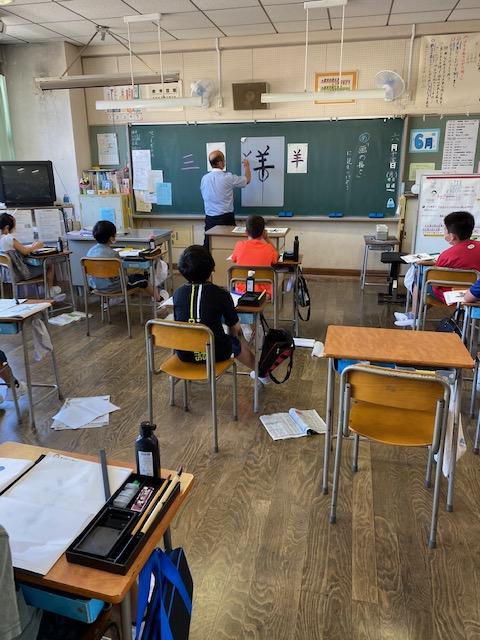

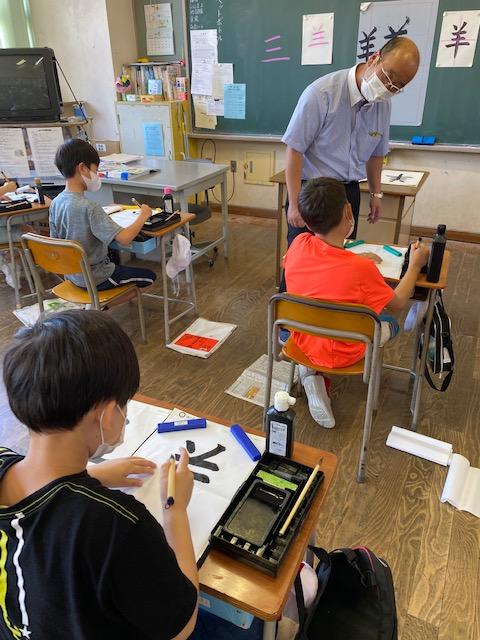

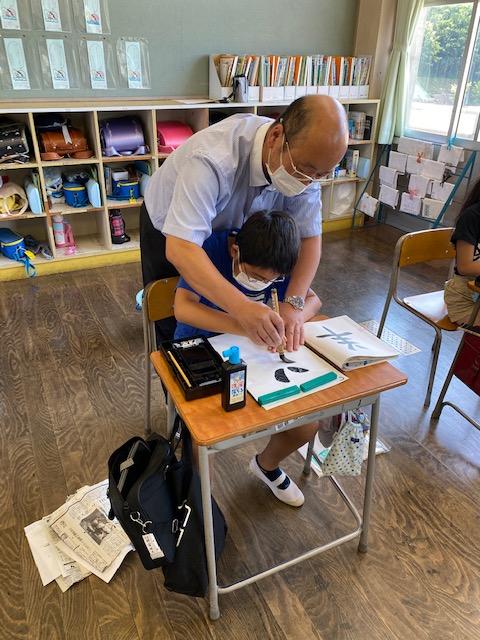

文字は心の鏡

文字は心の鏡

「羊」の文字に4年生が集中しています。

3つの横画がすこーし右上がりにしたいな。すきまがどれも同じだとかっこいい!線の長さは・・・

こだわりのポイントはいっぱいある。1文字に集中できるのは書写の時間ならでは。

教頭先生も本気です。

ゆっくり ゆっくり

ゆっくり ゆっくり

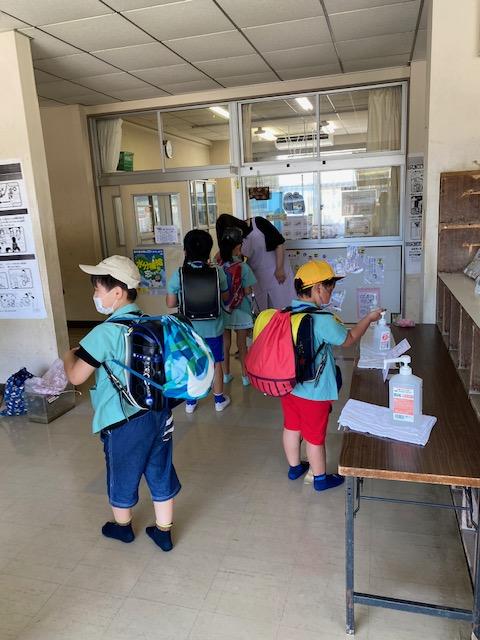

ひさしぶりの集団登校です。

いや~、ゆっくりのペースです。高学年の班長さんが、後ろの1年生を気遣いながらの登校は、見ててほほえましくなります。

もうちょっと間をあけて、マスクをとって登校しようよ。

手指の消毒と検温もバッチリ。新しい生活様式も堂に入った感じです。

本の世界においでよ

本の世界においでよ

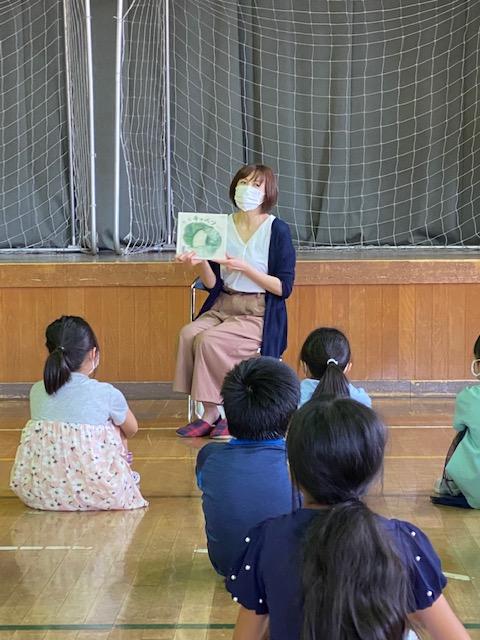

ボランティアの皆さんによる「読み聞かせ」は、下川崎小で長く続いている活動です。

今年は、今日からスタートです。

低学年、中学年、高学年に分かれて3人のボランティアのお母さんにお世話になりました。

1・2年生は、「あめが ふるふる」に興奮気味。読み聞かせの途中につぶやきと笑いがとまらない。

3・4年生は、体育館で広々と。キャベツをどんどんむいていくお話に、ニッコリ

5・6年生は、「OH NO!」英語の絵本を楽しみました。わからない言葉も、なんかわかっちゃうから不思議。

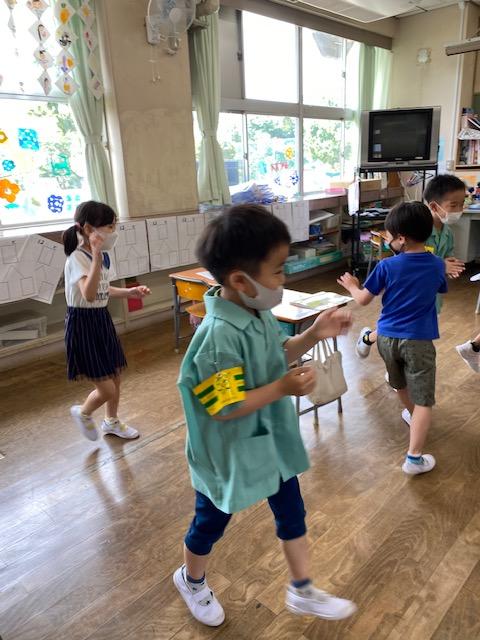

のりのりのー1年生♪

のりのりのー1年生♪

おんがくはたのしまなくちゃ!

からだもしぜんにうごいちゃう。

「♬あるこー あるこー わたしは げんき~」

とちゅう おともだちに であうけど、 かーるく あいさつ。またね。

〒960-1231

福島県福島市松川町沼袋字戸ノ内832-3

TEL 024-567-3176

FAX 024-567-6942

E-mail shimokawasaki-e@fcs.ed.jp