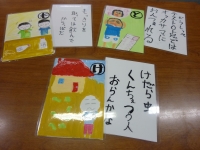

お話を聞くと、佐野さんは前方の中央やや右側に座って聞いていたそうですが、特に顔の半分にもなるほど大きな口を開けて一生懸命歌う男児の純真さに、遠く離れて住むお孫さんの顔も重なり、涙がとめどめなく流れたそうです。隣に座っていた友人も同じように涙が止まらなかったということです。そこで、何かお礼をしたいということで、「マカロン」という小物入れ50個を持ってきてくださいました。不要となった布きれを再利用した小物で、その男児が代表して受け取りました。

佐野さんは、飯舘村飯樋に住んでいらっしいました。飯舘村が村おこしで企画した「若妻の翼」初回のメンバーで、さらに、全国でもめずらしかった女性の農業委員に選出され、村や県の代表として全国を回って情報発信も行ってきたそうです。そんな中での原発事故・避難生活になってしまいましたが、それにも負けずに、不要となった布きれを針仕事で再活用する「いいたてカーネーションの会」という会を立ち上げ、その代表となりました。「一針と一刺で想いを貫くまでいの心」を大切に、飯舘村に帰還してもずうっと続けられるよう願いを叶えたいと始められたそうです。しかし、その後佐野さんは、多忙な中で病気になり、通院の身になってしまったとのことです。そんな気持ちがふさぎ込んでいる時に、コンサートの声をかけてもらい、子どもたちの歌声と表情に出会い、「生きる元気をもらった。」というのです。お手紙もいただきましたので、以下に紹介します。

お陰様であれからの余韻が今も私の心を潤しています。私も何かお礼させていただき度く、以来依頼しておりました品物「カーネーションの会」の作品、マカロンを贈らせていただき度く存じます。

お陰様であれからの余韻が今も私の心を潤しています。私も何かお礼させていただき度く、以来依頼しておりました品物「カーネーションの会」の作品、マカロンを贈らせていただき度く存じます。