2019年1月の記事一覧

明日から2月

明日から2月になります。とはいえ、昼は天気はよく、校庭の雪がじわじわと溶けていきます。

今までグラウンドに出られなかった野球部もいよいよボールを握る時期が近づいてきたようです。

今日はキャッチボールが出来たでしょうか。

2月といえば、年度末そして新年度に向けての取り組みが進んでいます。

明日行われる新入生保護者説明会や、8日に行われる年度末保護者会もその一環ですね。

今日は生徒会執行部が生徒会議案書を配っていきました。

ここ最近、印刷などの準備を協力して進めていました。今日、議案書が完成でした。生徒会総会が楽しみです。

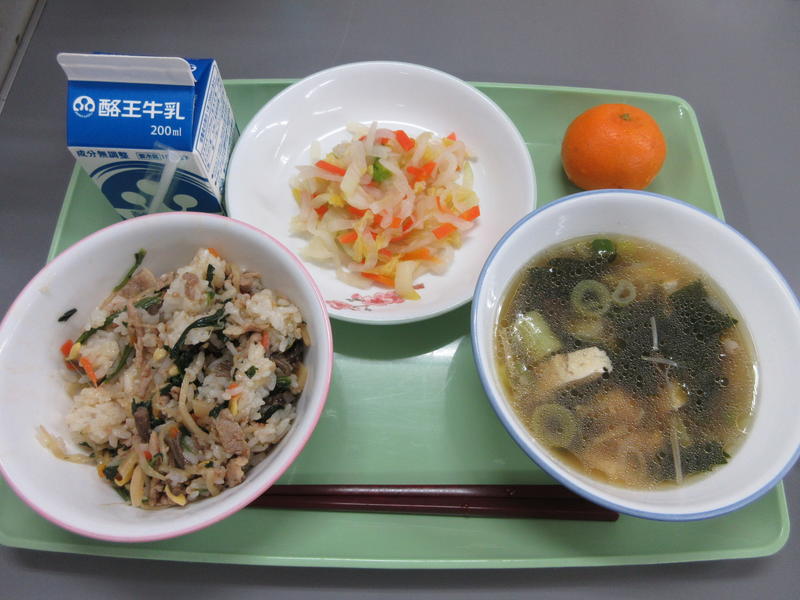

さて、今日の献立はビビンバとポンカンです。ビビンバは本科的な味付けで、たいへん美味しかったです。ポンカンは皮をむいて瞬間気がつきました。

1月31日 木曜日

今日の献立は (ビビンバ)

(牛 乳)

(わかめスープ)

(浅漬け)

(ポンカン)です。

今日のひとくちメモは「ぽんかん」です。

ぽんかんはインド北部が原産地で、日本へは明治時代に導入されました。1896年明治29年に台湾総督府より鹿児島県に苗木がもたらされたのが最初と言われています。

甘みが強くて酸味は控えめ、果肉はやわらかくて果汁も多く、香りのよい柑橘です。

果皮は手で簡単にむくことができ、じょうのう膜(薄皮)が薄いので袋ごと食べられます。

普通のみかんよりは、種が多いのですが、甘くておいしいので 残さず食べてください。

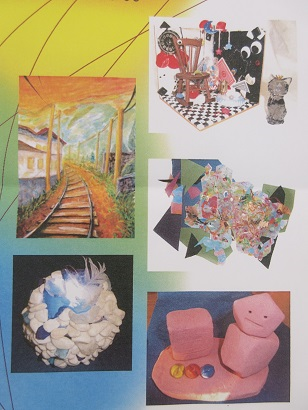

アップで・・・

昨日、アップしたポスターですが、残念ながら作品がよく映っていなかったようです。

そこで、今日は生徒の作品だけアップで紹介します。

作品を制作した生徒に話をしたところ、多くの生徒が気がついていなかったようです。

それにしても、個性豊かな作品ですね。生徒の発想は豊かだと思います。

作品展へもぜひ足をお運びください。

さて、今日の給食は「給食週間」にちなんだ献立です。鮭の塩焼きは皮がパリパリで美味しいです。ご飯にぴったりでした。

1月30日 水曜日

今日の献立は 給食週間献立 です。

(発芽玄米ごはん)

(牛 乳)

(冬菜の味噌汁)

(いかにんじん)

(鮭の塩焼き)です。

今日のひとくちメモは「給食週間」です。

学校給食週間は、学校給食に携わっているたくさんの人々に感謝するとともに、食べることの楽しさや食べ物の大切さを考える週間です。

ところで皆さん、学校給食の始まりはいつだったか分かりますか。それは明治22年、山形県鶴岡町(現在の鶴岡市)の忠愛小学校で、まずしい子どもたちにお昼ごはんを与えたのが給食の始まりです。その当時の給食は、おむすび、鮭の塩焼き、漬け物といった内容でした。戦時中、一時中断されましたが、戦後再開され、昭和29年には学校給食法が制定され、質・量ともに充実がはかられてきました。

1月24日から30日は、「全国学校給食週間」です。食べることの楽しさや食べ物の大切さを考えながら 残さずに食べましょう。

虹色のパレット

福島地区中学校生徒作品展「虹色のパレット」が2月2日~4日にこむこむ館で開催されます。

今年のポスターは吾妻中生徒の作品がポスターに載っています。

3年生3作品、2年生1作品、1年生1作品です。

と、このようなポスターになっています。

他にもたくさんの作品が展示されますので、よろしければご覧ください。

さて、

1月29日 火曜日

今日の献立は (切目入コッペパン)

(牛 乳)

(焼きそば)

(中華スープ)です。

今日のひとくちメモは「切目入コッペパン」です。

コッペパンは、東西で違いがあることを知っていますか。

大きな違いはパンの「切り込み方」で、東は「腹割り」西は「背割り」が好まれているそうです。

東西をわける境界線は静岡県浜松市辺りで、ちょうどその付近で「切り込み」の入れ方が変わっているらしいです。

東の「腹割り」は、パンの横側から切り込みが入っていて、薄めの焼き色でふんわりと焼き上げます。

一方「背割り」はパンの上面に切り込みが入っていて、濃い目の焼き色でしっかりした歯ごたえがあります。上から見れば何が挟まっているのがわかるので総菜系がサンドされていると食欲がそそられます。

福島のパン屋さんでは、両方の切り込み方をみかけますね。

今日は、背割りの切入目コッペパンです。焼きそばを挟んで 食べてみてください。

ご家庭の話題に

今日は、市の研究発表会があり、4校時終了後、給食を食べてから下校となりました。

今日の午後は、生徒の皆さんはどのように過ごしたでしょうか。

普段にはない時間をどのようにすごしたか、ぜひご家庭で話題にしてはいかがでしょうか。

さて、今日の給食は、恒例の給食室手作りふりかけです。ぱらぱらっと香ばしく、美味しいです。おかずは親子丼ならぬ親子煮です。「う~ん、これもご飯にかけたい。どっちも美味しい。」と思ってしまいました。

1月28日 月曜日

今日の献立は (麦ごはん)

(牛 乳)

(冬菜入り親子煮)

(野菜きんぴら)

(手作りふりかけ)

今日のひとくちメモは「冬菜」です。

冬菜は、冬に収穫される小松菜・白菜・京菜などの総称ですが、

冬菜というと、小松菜の別称を指すことが多いです。

小松菜は、ハウス栽培も盛んで一年を通して流通していますが、冬が旬で、冬中作られるので冬菜とも呼ばれます。

江戸時代に下町の小松川(現在の東京都江戸川区)周辺で盛んに栽培されていたことからこの名前になりました。

関東の正月の雑煮に欠かせない野菜で現在も東京都を中心に、おもに関東で栽培され貴重な東京野菜となっています。

しかし、その作りやすさやおいしさ、栄養価の高さから全国で作られるようになりました。

カロテン・ビタミンC・B群・E・カルシウム・鉄・リン・食物繊維などを豊富に含み、特にカルシウムは、ほうれん草の3倍以上も含まれています。和え物・炒め物・みそ汁・漬物など様々な料理に使える緑黄色野菜の代表格です。

今日は、冬菜入り親子煮です。しっかり食べて栄養をとりましょう。

大根は美味しい

先日、ポータルサイトに載せた5組の育てた大根ですが、今日の調理実習で次のように美味しく煮物になりました。

面取りや、隠し包丁もいれ、短時間の調理でも、よく出汁がしみこんだ美味しい煮物になりました。

写真だけで申し訳ないですが、美味しそうな様子をご覧ください。

5組の皆さんの料理の腕は素晴らしいですね。

さて、今日の給食は納豆が出ました。久しぶりに感じました。たいへん美味しい納豆でした。

1月25日 金曜日

今日の献立は (麦ごはん)

(牛 乳)

(里芋のそぼろ煮)

(いそ和え)

(納 豆)

(いよかん)です。

今日のひとくちメモは「そぼろ」です。

そぼろとは、牛や豚や鶏のひき肉、魚肉やえびをゆでてほぐしたもの、溶き卵などを、汁気がなくなりパラパラになるまで炒った 食品のことを言います。

そのままご飯にのせたり、お寿司やお弁当の材料として使用されます。

また、鶏肉のそぼろをだいこんやかぼちゃの煮物に用いたものは

そぼろ煮と呼ばれます。

今日は、鶏ひき肉と里芋をそぼろ煮にしました。

納豆も付いているので、やさしい味に仕上げました。残さず食べましょう。

吾妻おろし

今日は夜になり、非常に強い、冷たい西風が吹いています。

学校の中にいても、その風の音が聞こえてきます。「吾妻おろし」とはよくいったものです。

今日の朝は、道路の凍結が厳しく、フルーツラインでも交通事故が発生したようです。

明日も厳しい冷え込みが予想されます。余裕をもった登校を呼びかけてください。

明日は、3年生は期末テスト最終日です。しっかりと学習に取り組もうとする気持ちが伝わってきます。

3月が近づくにつれ、成長したと感じることが多くなりました。明日のがんばりに期待しましょう。

さて、今日の給食は

1月24日 木曜日

今日の献立は (ごはん)

(牛 乳)

(豚汁)

(さばのおかか煮)

(切干大根の炒め物)です。

今日のひとくちメモは「おかか煮」です。

おかか煮は、かつお節を使った煮物のことをいいます。

かつお節とおかかの違いは、厳密には決まっていませんが、一般的に、かつお節は削る前の丸のままの状態を指し、削ったものを、削り節、調味料などで味をつけたものをおかかと呼んでいます。

かつお節がおかかと言われるようになった理由はいくつか説があります。

かつお節は削るときにかつお節の端をひっかくように削ることから「御掻き端(おかきは)」と呼ばれていて、それが変化して「おかか」になったという説、宮廷に仕える女官たちは、かつお節のことを「かか」と呼んでいて、この「かか」に「お」をつけて丁寧な言い回しにしたのが「おかか」の由来という説があります。

今日は、さばのおかか煮です。 残さず食べましょう。

学校アンケートのご協力に感謝申し上げます

本日、学校アンケートの集計結果をご家庭へ配付いたしました。

保護者の皆様にはお忙しい中、ご協力いただきましてありがとうございました。

これからの教育活動に生かしてまいりたいと存じます。

詳しくは、お子さんを通じて配付しましたお知らせをご覧ください。

今後とも教育活動の充実に向けて保護者の皆様との連携をしっかりと取って参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

さて、今日の給食は1年3組献立です。「豚こまとキャベツのねぎ塩だれいため」です。

1年3組で考えた献立ですが、職員室では、「豚こまとはよく考えた。」「ねぎ塩だれはなかなか思いつかない味付けだ。」と評判でした。

1月23日 水曜日

今日は、1ー3考案主菜献立です。

(ごはん)(牛乳)

(豚こまとキャベツのねぎ塩だれ炒め)

(みそ汁)(のり佃煮)です。

今日のひとくちメモは「豚こま」です。

豚こまは、豚こま切れ肉の略名です。

肉の加工工程で出た半端な部分などをスライスしたもので、切り落とし肉も同様です。

豚こまは、様々な部位(ロース、バラ肉、もも肉など)を混ぜて売られることが多く、切り落としは、部位別に売られていることが多いです。

厚さや大きさがバラバラなので、きれいにスライスされたお肉よりも値段が安く、炒め物などには最適です。

今日は、1の3考案主菜の「豚こまとキャベツのねぎ塩だれ炒め」です。

味わって食べましょう。

吾妻中の大根

5組で植えて育てていた大根を収穫しました。

30cmはある立派な大根です。

今までの苦労が実っていますね。立派なものです。

金曜日には調理をしてみたいと考えています。結果をまた載せます。お楽しみに。

さて、今日はじゃがいものチーズ焼きです。しかも1-2考案です。

1月22日 火曜日

今日は、1ー2考案主菜 献立です。

(パン)

(牛乳)(じゃがいものチーズ焼き)

(かぶのスープ)(和風サラダ)です。

今日のひとくちメモは「チーズ」です。

チーズができたのは、むかしむかし、アラビアの商人が果てしなく広がる砂漠を横断する長旅に備え、新しい子羊の胃袋で作った水筒に山羊の乳を入れ、 ラクダの背にくくりつけ旅に出ました。

暑い砂漠を歩き、疲れたので乳でのどを潤そうと水筒をあけました。すると、そこには乳はなく、白い塊と透明な液体になってしまっていました。商人は驚きました。でも、水のない砂漠でかけがえのない食料です。おそるおそる食べてみますとこれがとてもおいしいのです。商人は白い塊を食べ、透明な液体を飲んでのどの渇きをいやしました。

偶然とはいえチーズがこのようにして出来たなんて不思議ですね。

チーズのありがたみに感謝して食べましょう。

休み明けの様子から

吾妻中は、厳しい冷え込みで月曜日の朝を迎えました。

休み明けでもあり、インフルエンザの広がりが心配されましたが、感染0とはいきませんでしたが、大きな広がりは今のところないようです。これも、ご家庭でのご注意いただいているためと感謝しております。

週明けは乗り切りましたが、安心はできません。まだまだ心配な状況は続きます。市内では小中高の児童・生徒で700名を超える流行です。十分注意していきましょう。

さて、今日の給食は1年1組考案の献立です。「豚肉とアスパラの味噌いため」です。たいへん美味しく、ご飯がすすみます。

またぜひ、美味しい献立をお願いしたいものです。

1月21日 月曜日

今日は 1-1考案主菜 献立です。

(ごはん)

(牛 乳)

(あぶくま汁)

(おひたし)

(豚肉とアスパラの味噌炒め)です。

今日のひとくちメモは「あぶくま汁」です。

先週の金曜日に続き福島市の郷土料理あぶくま汁です。

阿武隈川は、福島・宮城両県を縦貫して流れる239㎞で、昔は梁川町と丸森町近辺で鮭漁が盛んでした。

海から川へ遡ると言われる秋鮭は流域の生活文化や食生活に大きな役割を果たしていました。

阿武隈川でたくさん鮭がとれて、その鮭と野菜、酒かすなどを入れみそ汁にしたのがあぶくま汁です。

今は、水質が悪くなって鮭もとれなくなりましたが、昔はたくさんとれたのですね。

今日は、あぶくま汁です。残さず食べましょう。

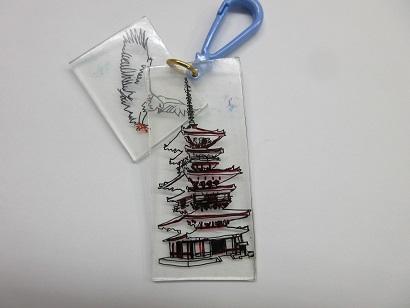

鳥獣戯画

今日も生徒の美術作品を紹介します。先日紹介したキーホルダーです。

自分の作品を作る前に、練習として模写したところ、あるクラスでは、多くの生徒が鳥獣戯画をもとにしたのだそうです。

職員室前に飾ってありますが、たいへんよい作品なので、まとめてみました。

こうしてみると、まるで本物の雰囲気を感じます。

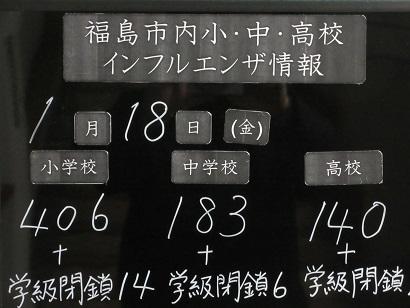

ところで、福島市内ではインフルエンザの流行がひどいようです。

17日の流行状況です。

今日はさら増えています。吾妻中でもかかってしまった生徒がいますので、この三連休十分ご注意ください。

さて、今日はインフルエンザを吹き飛ばすように、「もち」が献立です。とても柔らかい、美味しいもちでした。

1月18日 金曜日

今日の献立は (ソフトめん)

(牛 乳)

(みそけんちんうどん)

(引き菜もち)

(りんご)です。

今日のひとくちメモは「引き菜もち」です。

引き菜もちは、福島の郷土料理です。

だいこんやにんじんをせん切りにして炒めた「引き菜炒り」に

立子山の凍み豆腐ともちを入れたのが「引き菜もち」です。

だいこんとおもちを一緒食べることには、よい効能と言い伝えがあります。

おもちを食べるときにだいこんを食べると胸焼けがしないと言われています。

この「胸焼け」を「棟(家)焼け」にかけて、火事にならないようにという願いをこめながら、昔の人はお正月に「引き菜もち」を

食べたそうです。

福島の郷土を味わって食べましょう。

地産地消こんだてです

1月17日 木曜日

「地産地消」 もうご存知とは思いますが、地域でとれた食品を地域で消費することですね。

今日の給食は地産地消献立です。

(ごはん)

(牛 乳)

(かじきカツ)

(パックソース)

(おひたし)

(みそ汁)です。

今日のひとくちメモは「地産地消」です。

地域で得られる農産物や水産物をその地で消費することを、

地産地消といいます。

地元で栽培される野菜、捕れる魚介、飼育される肉類、古くから伝わる郷土料理、みそや焼酎といった特産品など、旬の風味と栄養価値を見直して健康維持及び食文化の伝承につなげようとする働きです。

今日のかじきカツは、いわき海星高校の生徒さんが航海実習でとったカジキマグロを使ったカツです。

味わって食べましょう。

ご家庭での話題に

今日の給食は貝柱ご飯でした。油揚げのおかずと、きゅうりの浅漬けがたいへんよくあっていました。

1月16日 水曜日

今日の献立は (貝柱ごはん)

(牛 乳)

(信田煮)

(きゅうりづけ)

(すまし汁)です。

今日のひとくちメモは「信田煮」です。

信田煮とは、油揚げを使った煮物につける名称で、同様の呼び名には、きつねうどんをしのだうどん、いなり寿司をしのだ寿司などがあります。

また、油揚げでほかの食材を巻いた煮物は「しのだ巻き」ともいい、豆腐、卵、すり身、ふき、わらび、ぜんまいなどを巻いて作ります。

信田煮の意味はわかったと思いますが、なぜ油揚げを使った料理を信田と呼ぶのかというと、きつねの好物が油揚げという言い伝えの葛の葉ぎつねの伝説で有名な「信田の森(現在の大阪府)」から きています。

今日は、きのこも入っている信田煮です。

やさしい味で貝柱ごはんにもぴったりです。

残さず食べましょう。

保健室前から

次の写真は保健室前に掲示されているインフルエンザ情報です。

じわじわと広がりを感じます。学校でもうがい、手洗い、換気と取り組んでいます。

ご家庭でも十分お気をつけください。

今日は、三連休明けで体調不良を訴える生徒が、多かったように思います。

さて、

1月15日 火曜日

今日の献立は (食パン)

(牛 乳)

(鮭のマスタード焼き)

(白菜スープ)

(ドレッシングあえ)

(ミニゼリー)です。

今日のひとくちメモは「マスタード」です。

マスタードは辛いというイメージを持ってませんか?

からしと同じ黄色い花を咲かせるアブラナ科の「からし菜の種子」が原料として使われていますが、それぞれ違う種類の種子から作られていて、作り方もからしとは違います。

からしはからし菜の種をすりつぶした「粉からし」を40℃位のぬるま湯で溶いて辛味成分をよくだします。

マスタードは、アブラナの種子に酢や砂糖、ワインなどを加えて作られるので辛みは、マイルドになります。

今日は、マスタードとマヨネーズをあえて鮭にのせてオーブンで焼きました。

ピリッとした程よい辛さなので食べてみてくださいね。

生徒作品から

職員室の廊下に1年生の美術作品が飾られています。

今日はそこから2つの作品を紹介します。

たいへん細かく、緻密に描いてあります。素晴らしい出来です。

大きさは4cmぐらいです。

つくり方は、まず倍ぐらい大きなプラスチックの板に絵を書きます。出来上がった板を加熱すると小さく縮むのだそうです。それに穴を開け、キーホルダーの金具をつけて出来上がりです。

それにしても、きれいなものです。廊下でしばらく見とれてしまいました。

さて、今日は好きな生徒が多いカレーでした。ごぼうサラダがしゃきしゃきと美味しいです。今日の給食のカレーは好評でした。今年度初めての食缶完食。カレーの残菜はありません。とてもうれしいことです。

1月11日 金曜日

今日の献立は (チキンカレー)

(牛 乳)

(ごぼうサラダ)

(キウィ)です。

今日のひとくちメモは「コーン」です。

給食で、たびたび登場するコーンの缶詰めですが、サラダ・スープ・ソテーといろんな料理に使えますね。

とうもろこしは、米・麦に並ぶ世界三大穀物で、野菜の中では

カロリーは高めで糖質が主成分なのでエネルギーの補給源となります。胚芽部分にはビタミンB群を豊富に含み、ビタミンEやカリウム、カルシウム、マグネシウムなどをバランスよく含む栄養価の高い野菜です。また粒の皮は、セルロースという不溶性の食物繊維で出来ています。

今日は、ごぼうサラダにコーンが入っています。

スプーンなので一粒残さず、すくって食べてくださいね。

インフルエンザにご注意ください

福島市内でもインフルエンザの流行が始まったようです。

1月9日現在で、幼稚園・保育所・小学校・中学校・高校合計で154名の感染との情報が入ってきました。

そのうち中学校では42名だそうです。

吾妻中でも生徒の体調に十分気をつけていますが、ぜひご家庭でもお願いいたします。

インフルエンザは普通のカゼと違い、突然の高熱が特徴とよく言われます。

さっきまで元気だったのに、いきなり具合が悪くなり39度の発熱といった状態でしょうか。

また、最近は高熱が出ないにもかかわらず、具合が悪くなりお医者さんにかかったら、インフルエンザだったといったことも多いようです。

間もなく、三連休です。うがい、手洗い、換気と、規則正しい生活による健康管理に努めさせて下さい。

さて、今日は私は給食を楽しみにしていました。「いもがら」です。ご存知でしょうか。さといも等の葉の茎の部分です。

「ずいき」という名称のほうが一般的でしょうか。味噌汁の中の芋がらを見て、もう少し大きくてもいいのにと思いました。

生徒たちは、芋がらを知っているのでしょうか。ぜひ、御家庭で話題にしてください。

1月10日 木曜日

今日の献立は (ごはん)

(牛 乳)

(ずいきの味噌汁)

(くるみ和え)

(鮭のこうじ焼き) です。

今日のひとくちメモは「ずいき」です。

ずいきとは里芋の葉柄(茎)のことで「芋がら」とも言います。利用法は、和え物、煮物、汁の実、酢の物などに使われており、乾燥させたものは、長期間の保存も可能で、熱湯につけるだけでもとに戻ります。そのため、汁の実や煮物といった調理に利用されるケースが多いとされます。

古代の旅人たちは縄のようにひも状にし、腰ひもや荷づくりのひもにして出かけ、食べ物が無くなると、このひも状のずいきを水に戻して煮て食べたそうです。

今日は干しずいきを使った「ずいきの 味噌汁」です。

残さずに食べましょう。

登校時、十分注意を

今朝、吾妻中周辺でも降雪がありました。登校の様子を確認したところ、フルーツラインからの入り口付近で、登校する生徒と生徒を送る自家用車が混み合い、生徒の道路横断と車両の進入が重なりかけた場面もありました。通行車両が多く、路面も凍結しており、危険な状況も予想されます。生徒には、本日、安全を十分に確認してから道路を横断するよう指導をいたしましたが、保護者の皆様も、特に自家用車による生徒送迎時は安全に送迎していただくことと、登校する生徒の安全確保についてご配慮下さいますようお願い申し上げます。

登下校時の込み合う時間帯で、積雪、凍結時は事故が心配されます。

生徒へは、本日、周囲を十分確認して横断するよう指導しました。

保護者の皆様も、ご協力くださいますようお願いいたします。

さて、

1月9日 水曜日

今日の献立は (麦ごはん)

(牛 乳)

(五目スープ)

(ボイル野菜)

(鶏肉のチリソース)です。

今日のひとくちメモは「五目スープ」です。

五目とは、「色々なものが混ざっている」という意味があり、

料理では、さまざまな具材が使われているものに「五目○○」という名前が使われています。

スープの中には、豚肉・しいたけ・ねぎ・たけのこ・にんじん・にら・はるさめが入っています。

寒い日には、ぴったりのスープです。 残さず食べましょう

3学期スタートしました

保護者の皆様、地域の皆様、本年も宜しくお願い申し上げます。

今日は気温のだいぶ低い状況でありましたが、生徒は寒さにも負けず、元気に登校しています。

始業式では、生徒代表3名から新年に臨んでの意欲あふれる抱負が発表されました。聞いていた生徒もこれからの3学期に向け、気持ちを新たにしていたようでした。

新しい年の始まりにふさわしい落ち着いたスタートがきれました。

次の写真は、保健室前の飾りです。通り過ぎる生徒が見ていきます。

さて、今日の給食は七草粥をベースに献立が出来ています。お粥はではなく七草すいとんです。よくみると「祝」のなるとが入っています。すいとんなのでパンは小さめ、その代わりジャムは「あん&マーガリン」です。給食も新年の雰囲気をだしてあります。

ところで生徒の皆さんは、七草を全ていえるでしょうか。

1月8日 火曜日

今日の献立は (減量パン)

(牛 乳)

(七草すいとん)

(和風和え)

(あん&マーガリン)です。

今日のひとくちメモは「七草」です。

七草と言えば、「セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ」のことですね。

この七草の種類は時代や土地によって異なり、七草がもっと多くなったり、少ない場合もあったそうですが、いつの時代もどんな土地でも、年頭にあたって豊年を祈願し、「今年も家族みんなが元気で暮らせますように」と願いながら七草粥を作りました。

この七草粥は、正月疲れが出はじめた胃腸の回復にはちょうどよい食べものです。また、あっさりと仕上げたお粥は、少し濃い味のおせち料理がつづいたあとで、とても新鮮な味わいです。

今日は、給食なのでお粥ではなく「七草すいとん」にしました。味わって残さずに食べましょう。