福島市立蓬萊東小学校

福島市立蓬萊東小学校

福島市立蓬萊東小学校

福島市立蓬萊東小学校

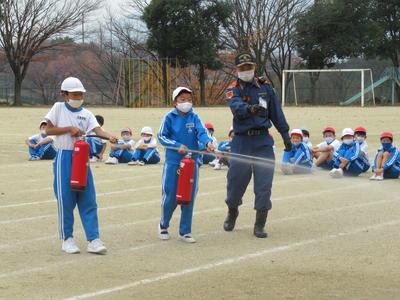

万が一の災害に備え、どのように対処し行動したらよいのか、常に心がけておかなければなりません。

5年生は、学校の東側と西側の住宅地をまわってくる2100mのコースを走ります。

この後、きれいになったこの道路や歩道を使ってマラソン大会が行われました。

協力してくださった保護者のみなさん、ありがとうございました!

以下の文章は、今日のお昼の校内放送で計画委員会の委員長さんが放送した内容から抜粋しました。文章も、その委員長さんが考えて書いたものです。

今週のキラキラさんは、6年生の3人です。この3人は、放課後に横断歩道の前にある横断用の旗をきれいに入れ直していたそうです。私たちの身を守ってくれる旗が乱暴に入れられていると胸が苦しくなりますよね。その気持ちを行動にうつすことは簡単とはいえません。そんな中で、このようなよい行いをする3人は、とてもキラキラしていると思います。3人のように「これは本当にこれで合っているのかな?」などと思ったときは、思っただけで終わらないで、行動にうつせるといいですね。

このように、日常生活の中には、「こうした方がいいよね!」といったことがたくさんあると思います。そうしたことに敏感に気づき、進んで実行することができたこの3人は、まさに本校の教育目標の一つである『自ら考え行動する子ども』です。

この沢の水は、とても綺麗で、そのまま飲むこともできそうです。

午後は、室内で「木工クラフト」に挑戦です。

森林の中で貴重な体験学習をしたり、自分で作った作品をお土産に持ち帰ったりと、とても楽しく有意義な体験学習でした。

明日「フォレストパークあだたら」に出かける予定の3年生と、既に修学旅行に行ってきた6年生、宿泊学習に行ってきた5年生は、合同で近くの公園にお弁当を持ってお出かけです。異学年で仲良く交流する予定です。

6年生の国語科「町の幸福論ーコミュニティーデザインを考える」という単元で、教科書教材から学んだことを生かし、9月に修学旅行で行った会津若松市の文化と現代のつながりを伝えるプレゼンテーションを行うために、みんなで学び合いをしています。

教室の入り口には、参観する先生方を歓迎するメッセージボードがありました。

のメッセージカードが貼ってありました。

このような「おもてなしの心」が随所に見られました。

アンカーの3年生男子も、ゴールテープをめがけて力一杯走りきりました。

2年生の団体競技「だるまさんが走った!」では、大きなだるまを落とさないように、二人が息を合わせなければなりません。

昨日の鼓笛全体練習では、「情熱大陸」の編曲をしていただいた先生に特別指導をしていただきました。ご指導いただいた先生は、高校の音楽の先生でもあり、本校児童の保護者でもある方です。

また、鍵盤ハーモニカや金管楽器などは、息をたくさん吸ってから吹き込むことや、楽器を持つときの姿勢など、大切なコツをご指導いただきました。

明後日の運動会では、その成果を堂々と発表してくれることと思います。

明日からの練習でも、ご指導いただいたことを忘れずに演奏に励み、本番の鼓笛演奏でもその成果を披露してくれることと思います。

〒960-8157

福島県福島市蓬萊町七丁目1番1号

TEL 024-548-0299

FAX 024-549-2691