2024年5月の記事一覧

翠雨

翠雨(すいう)

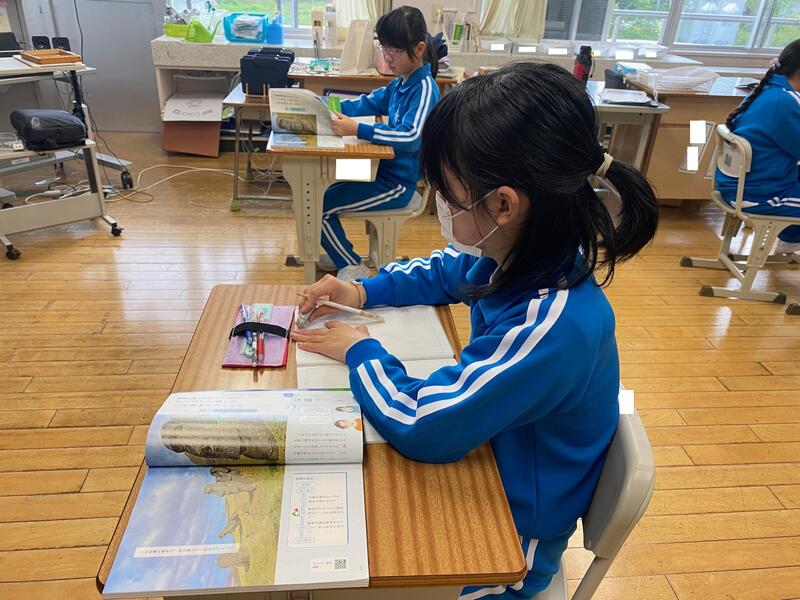

翠雨とは草花のひときわ美しい初夏に葉を濡らす雨。今日は午後まで雨が降り続きました。

そんな天気の日でしたが、子どもたちの葉(×)歯(〇)を濡らしたのは、染め出し液・・(#^.^#)

給食後に歯みがきをしましたが、染め出しをしてみると赤みが残っています。午後は「歯みがき教室」でした。

学校歯科医の先生に、ていねいにご指導いただきました。

みんな夢中になって、赤みが残るところを手鏡で確かめたり、正しいブラッシングに取り組んだりしました。

健康に過ごす大人になることを思い描いて、よい歯みがきが習慣になることを期待しています。

シルバータロウ51歳 むし歯0

みんなもよい歯みがきが習慣となりますように・・・

明日から6月です。紫陽花も楽しみな季節になってきました。

金銀花

金銀花(きんぎんか)

今朝、学校の周りを歩くとほんのりと甘く柑橘系のような爽やかな香りが漂っていました。この香りのもとを探すと白と黄のスイカズラの花でした。今は香水やアロマオイルにもなるハニーサックルと言った方が知られているでしょうか・・・

よく見ると上下に大きく分かれた花びらの真ん中から雄しべと雌しべが飛び出すようについています。調べると、咲き始めは白く、しだいに黄色に変化して二色の花が咲いて見えることから金銀花(きんぎんか)という別名があるそうです。また、冬も緑の葉を絶やさないので忍冬(ニントウ)という名もあるとか。

初夏の雨上がりの晴れた朝は、花と同じように心地よくなります。

1校時の子どもたちも生き生きと学習していました。5.6年生は算数科で真剣に問題を考えています。2年生は国語科です。物語に出てくる赤い帽子をかぶって、登場人物の気持ちをノートに書いていました。

3.4年生は理科。3年生は端末で発芽の様子を確かめています。4年生は、外に出て水のゆくえを話し合っていました。

まもなく5月もおわり、梅雨の季節も近いです・・・( ^)o(^ )

虎が雨

虎が雨(とらがあめ)

今日は、一日中雨の降る日になりました。扇状地の上部に立地する本校の方から福島市内に流れる水も少し心配な感じです。

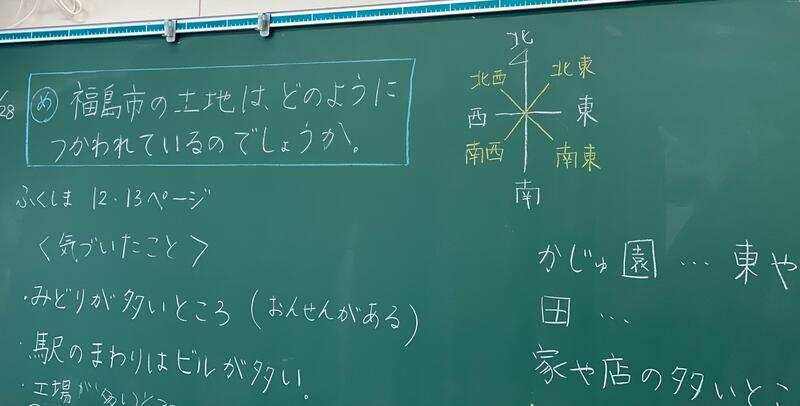

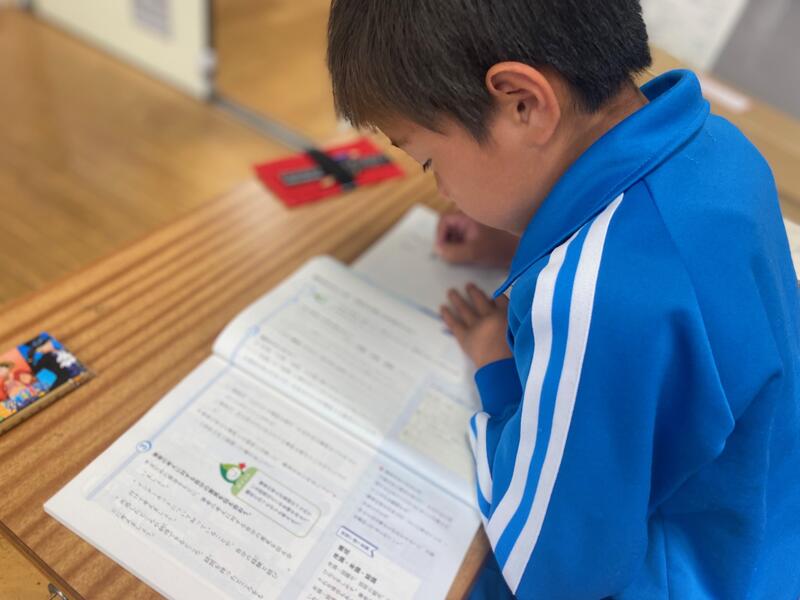

3年生が社会科で福島市の土地利用を学習していました。住宅街、田畑、駅の周囲はどうなっているかなど、資料集を読み取りながらていねいにノートに整理していました。東西南北のおおまかな特徴をとらえようとしていました。

土地利用の理解は、実は大人も土地の高低や勾配を理解していないと難しいもの。地図は平面ですし・・・例を挙げてみると京都市内の地図。平安京に始まる碁盤の目の地図は歴史で習います。でも、実は土地は平坦ではなく北から南へ、東から西に向かって下り坂に傾斜しています。それが、いにしえから現在の土地利用と深く関係しているなど大人でも知らない人が多い・・・(゚Д゚)

さて、3年生の振り返りはどうなっているのか、次の時間ものぞいてみようと思いました。

薫風 その3

さばらっ子 パレード

親子みんなで楽しもう わくわくリレー

薫風 その2

親子みんなで ポケダンスしっぽとり

ダンス→めいちゅう! 玉入れ

薫風 その1

薫風(くんぷう)

初夏の快い風が吹く日になりました。「みんなでサバスポ2024~楽しもう!~」の場面集です。

みんなで運動身体づくりプログラム

楽しもう ガチの綱引き!

夏めく

夏めく

25mプールの中は既に洗い終わりました。水も満たされてろ過も始まると、夏の始まりを実感してきます。あとは、周りの施設をきれいにして備品も整えて、水温も適度になると、いよいよプールに入ることができます。

さて、明日は「みんなでサバスポ2024~楽しもう!」の開催です。従来のやり方を変えた新たなスタイルの体育的行事となります。

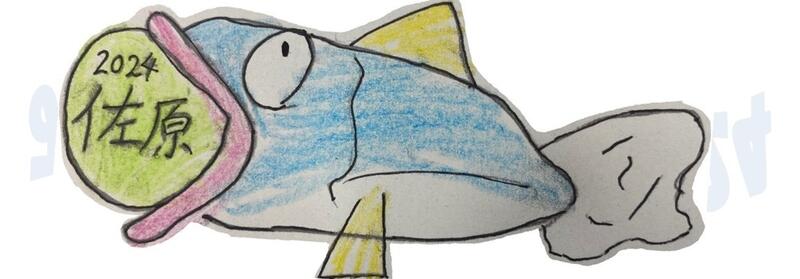

ここまで、子供たちが、自分たちで行事の名称、種目の内容などを考え話し合って決めてきました。イメージキャラクターも子供たちの中から生まれました。ここに主体性や対話と協働といった子どもが主語の学びも見えてうれしく思いました。

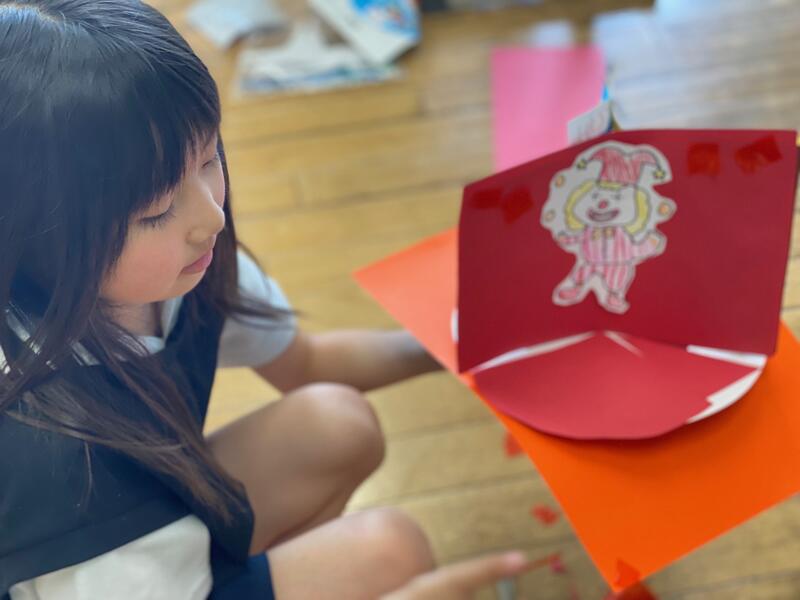

そして、今日は前日なのですが、いつもとほとんど変わらない学習風景が教室に広がっています。高学年は論の構成を考える国語科に取り組んでいます。低学年と中学年は発想を広げる図画工作科に取り組み、瞳がキラキラとしていました。

5月の終盤、少し気温は高めですが、明日もさわやかな風が流れますように( ^ω^)・・・

小満

二十四節季は、すでに小満(しょうまん)に入っています。今年の小満は5月20日。期間でいうと5月20日から6月4日です。この小満という言葉には、エネルギーが天地に満ち始め、万物がめざましく成長するという意味が込められているそうです。春の草木は実をつけ、夏の花がつぼみを開いてきました。学校のすぐそばのバラ園も見頃になってきました。

いよいよ明後日は「みんなでサバスポ2024~楽しもう!~」の開催です。児童がこのサバスポのイメージキャラクターを自主的につくってくれました。そのポスターも出来上がり校内に貼りました。気持ちも盛り上がってきたので、当日が楽しみです。

また、今日は福島警察署スクールサポーターを講師に防犯教室を実施しました。どんな不審者がいるのか考えたり、どうやって身を守るか動いてみたりと学習しました。

そんな様子を今日もシルバータロウが見守っていました( ^ω^)・・・

燕巣

3校時の3.4年生は算数科を学習していました。3年生はテストのようです。割られる数が2桁の問題が出ていました。隣では4年生も先生とわり算を学習していました。こちらは、割られる数が3桁になっていました。複式学級だからこそよく見えるつながりです。

さて、教室からベランダを見るとつばめがひゅんひゅんと飛び回っています。軒先を見上げると2羽のつばめが交互に巣にやってきます。とりあえず今のところ順調に過ごしているようです。

今日は、司書さんにつばめの本を探してもらいました。いろいろとあってなかなか興味深い内容です。子どもたちが手に取って読んでくれることを期待しました。

燕巣 (えんそう・えんず) とは、そのままズバリ「つばめの巣」です。

翼果

翼果(よくか よっか)

ヤマモミジに種がつきました。小さな翼が左右に2枚、その翼にそれぞれ一つの種が入っています。翼果は枯れて乾燥して軽くなってくると飛び立つそうです。

2枚の翼はわかれて、根元の種の重さを利用して、ふうわり、くるりと回りながら、風にのってできるだけ遠くを目指して旅立つということ。翼果(よくか)より「モミジのプロペラ」のほうが子どもたちに伝えやすいかもしれません。

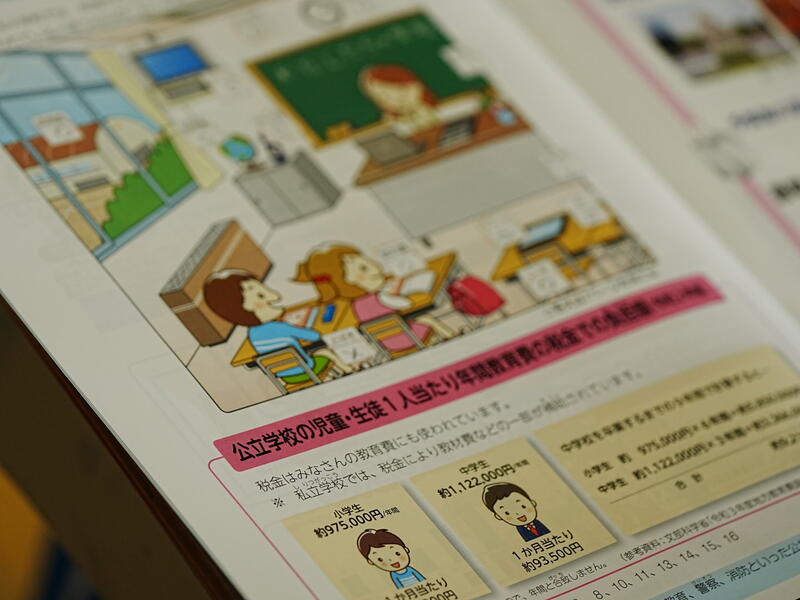

さて、今日は「租税教室」が実施されました。

今は実感できないけど、この先の社会を目指すとき、税金の意味と価値に向き合うときが必ずやってきますね。

白詰草

白詰草(しろつめくさ)

江戸時代オランダから献上されたガラス製品の包装に緩衝材として詰められていたことに由来しているのが、白詰草(しろつめくさ)です。

3枚の小葉で茎が地面をはうように伸びて花茎の先に球状の白い花を咲かせます。時折見つかる4枚の小葉は「四つ葉のクローバー」と称されます。摘んだ花を編んで髪飾りや冠作りを楽しむことでも知られます。

今日は本校に「西地区子どもと本をつなぐたんぽぽの会」の方がおいでくださいました。

うたあそび、むかし話、面白い本の紹介などで、子どもたちを楽しませてくださいました。その中で、白詰草の実物と一緒に本のお話を興味深く聞いていた子供たちです。

今年度から全校生でお話を聞く本校です。みんなで楽しくお話を聞きました。一人一人の本の世界がさらに広がって行きますように( ^ω^)・・・

竹笋生

七十二候は、竹笋生(たけのこしょうず)を迎えていて、どこかにタケノコが出てないかなぁと見渡したときは見つからないものですね。でも、ふと樹木を見上げると白く小さな花がぶら下がるように咲いているのを見つけました。

エゴノキです。エゴノキの名は、食べるとえぐいことから「えぐい木」が転じてエゴノキとつけられたそうです。でも5弁の白い花が鈴なりに開花し、ぶら下がるように咲く姿は、とても可愛らしく美しい。まだ咲き始めですから、これからが楽しみです。

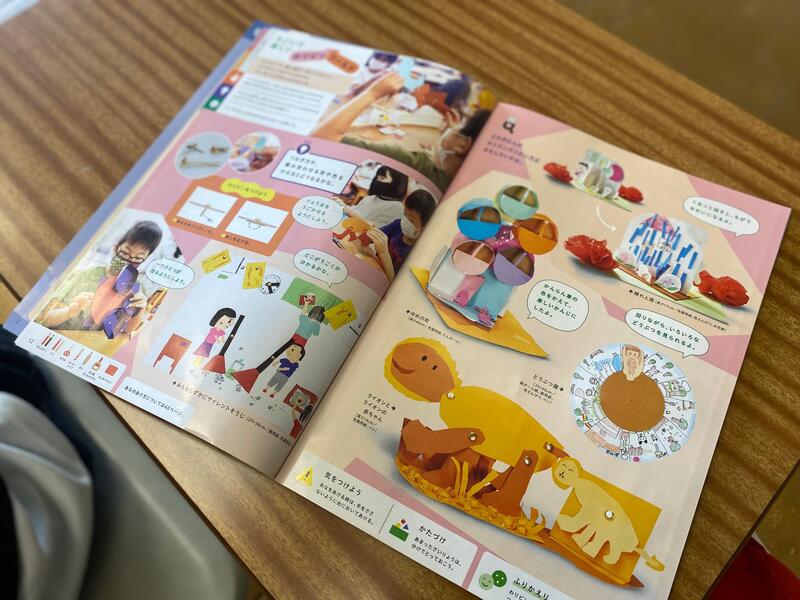

さて、金曜日の教室は図画工作科がよくあります。粘土をしていたり、わりピンで動く作品づくりの見通しをつけていたりしました。

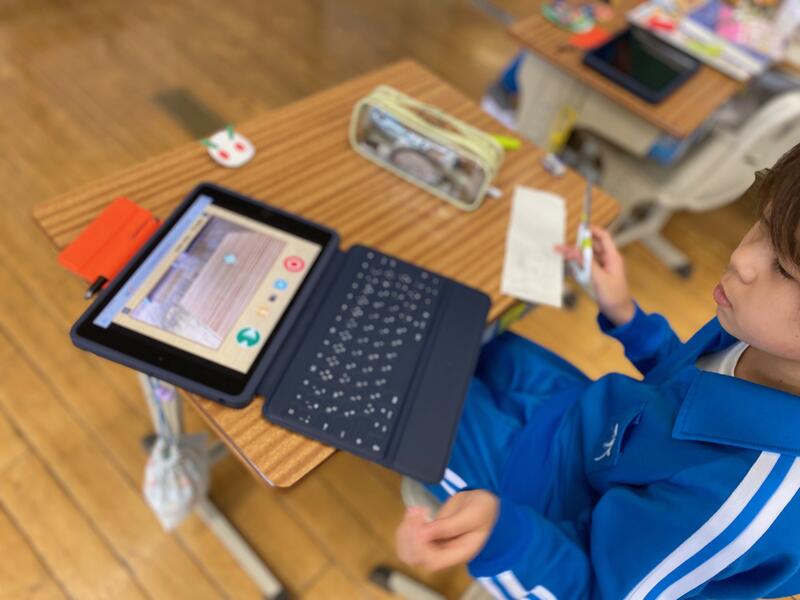

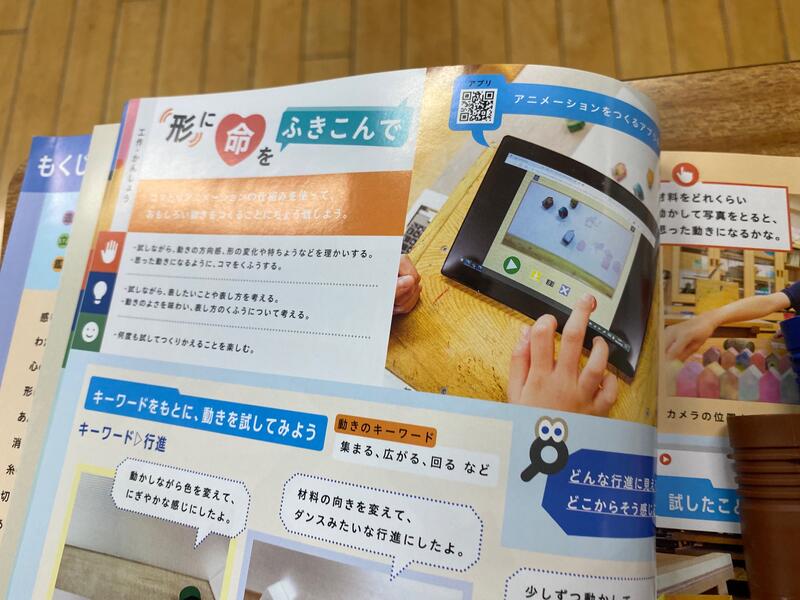

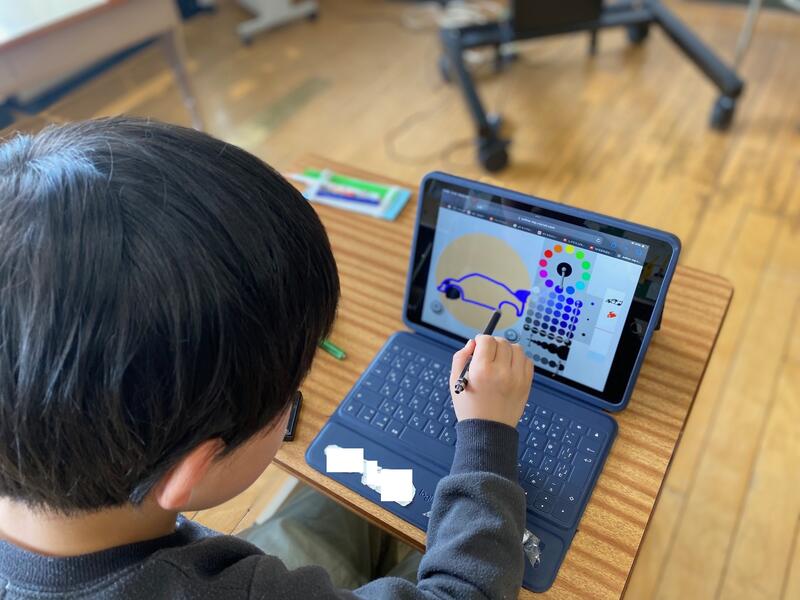

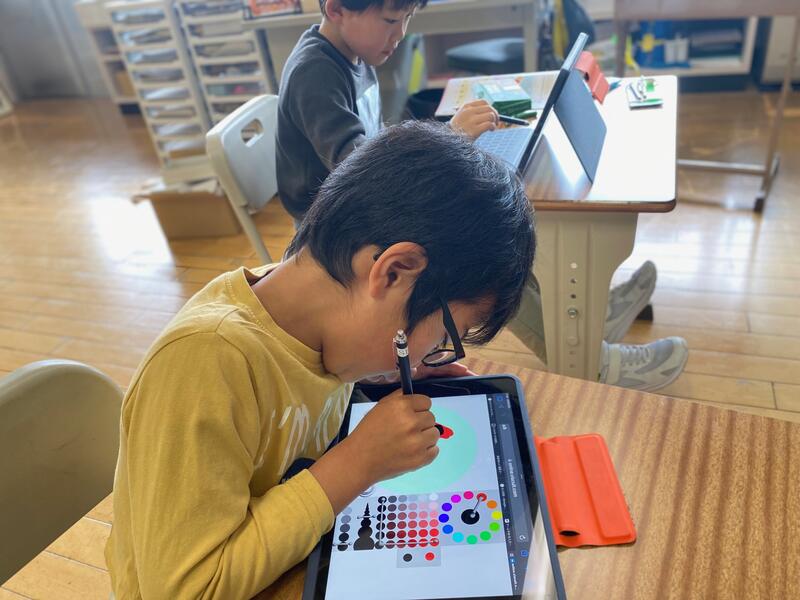

5.6年生は昨日、図画工作の学習していて、時代の流れか( ゚Д゚)・・・と思う場面を見ました。教科書のQRコードを読み込んで、端末でアニメーションをつくる活動です。子供たちはとても夢中に取り組んでいて「見て見て」と呼びかけてくれました。どれも感心する作品で驚きました。

ノートの端にパラパラ漫画を描く時代は、とうの昔に過ぎていたのでしょうか・・・(・・?(・・?

銀太郎

今年度から、従来の紅白対抗の運動会の内容を変えて、身体を動かす楽しみを味わいながら、親子の交流と親睦も図るスポーツ大会を実施する本校です。

5月25日(土)に学校行事で開催します。どんなリレーをしたいか児童に話し合ってもらったり、そもそもこのスポーツ大会の名称もどうするかを募集したりしてきました。

それで、今日のお昼は、投票の結果で決まった交流会の名称を発表する集会を開きました。

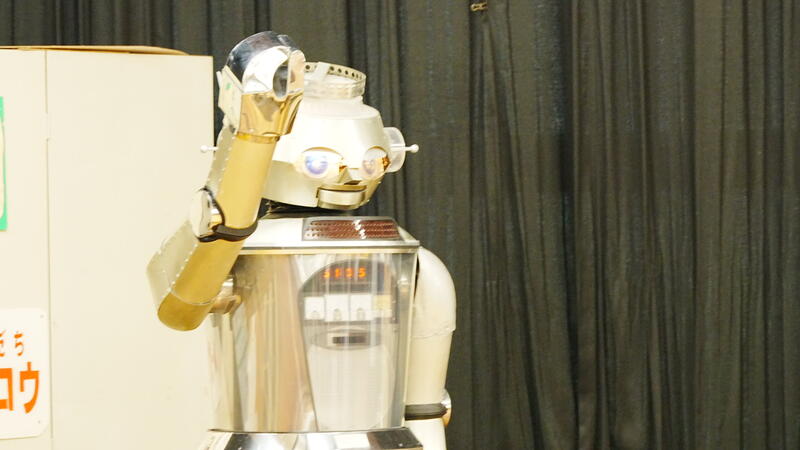

その結果発表をしてくれたのは、先生ではなくシルバータロウです。

『みなさ~ン。こなにちは。シルバータロウだよ。』

機械的な声が響きます。

めったに動かないシルバータロウに2年生の男子は、とても楽しそうです。

『みなさんから募集した運動会に代わる新しいスポーツ集会の名前が、決選投票の結果、決定しました!』

『ダダダダダッ・・・』

『みんなでサバスポ2024~楽しもう~です。』

『これでシルバータロウからのお知らせを終わります。ぱーいばーい・・・』

シルバータロウ51歳 まだまだ現役です。

シルバータロウを漢字にあてはめると・・・銀太郎? (#^.^#)

夏浅し

夏浅し(なつあさし)

今日は言葉よりも写真です。爽快な空のもとで福島の街中に鼓笛を届けました。

夏燕

夏燕(なつつばめ)

軒先に燕が巣を作ると、その家には幸せが訪れるという言い伝えがあります。今朝2年生が教室の外に燕が巣を作っていることを教えてくれました。

ツガイでしょうか、2羽の燕がせっせと巣作りをしてるのを間近で見ることができました。

燕も気に入ったところでないと巣は作らないでしょう。ここが気に入ったのでしょうか?でも糞の落し物があって、それを嫌う気持ちも分かります。なんとか仲良くできればと思い、下に段ボールとビニールをひいてみました。

燕の子育ての姿を間近で観察できたら、生態だけでなく家族の大切さも実感する学びにつながるかなぁと期待しています。

また、今朝は3.4生もチョウが成虫になって、飛び出して教室の上窓にとまっていることも教えてくれました。

こちらは、しばらくするとどこかに飛んでいってしまい、子供たちはあちこち探しました。窓と窓の隙間に隠れているのを見つけることができました。

校庭側の窓を開けると、あづま陸上競技場のほうから声援が聞こえてきました。中学生の陸上大会が開催されているようです。心地よいさわやかな5月の空が広がる今日です。

いよいよ明日は鼓笛パレード。晴れ間が続きますように( *´艸`)

瑞雨

瑞雨(ずいう)

雨を表す言葉は非常にたくさんあるのですが、さて・・?今日の雨にぴったりの言葉は何か迷います。

立夏になったし、明日は晴れそうだし、警報級?( ゚Д゚)・・・田植えもして、これから穀物がイキイキと育つことを願い瑞雨(ずいう)であればいいのですが・・・

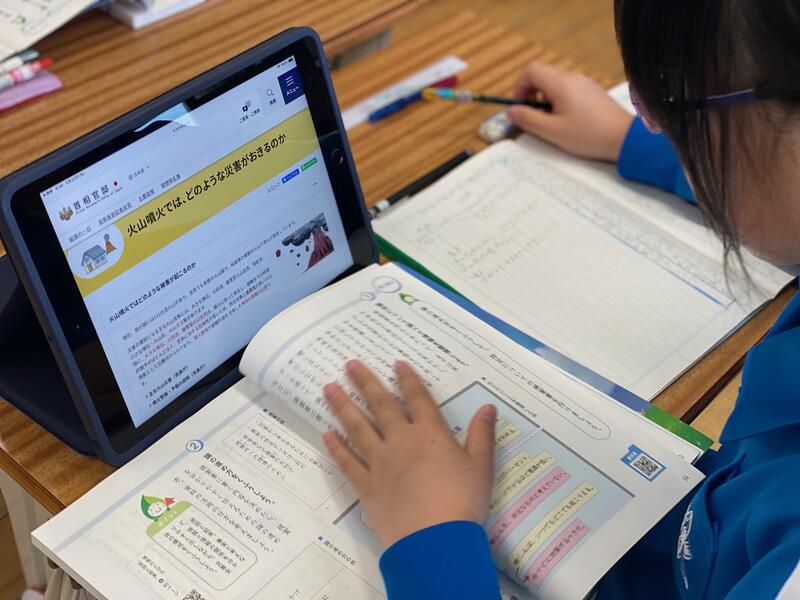

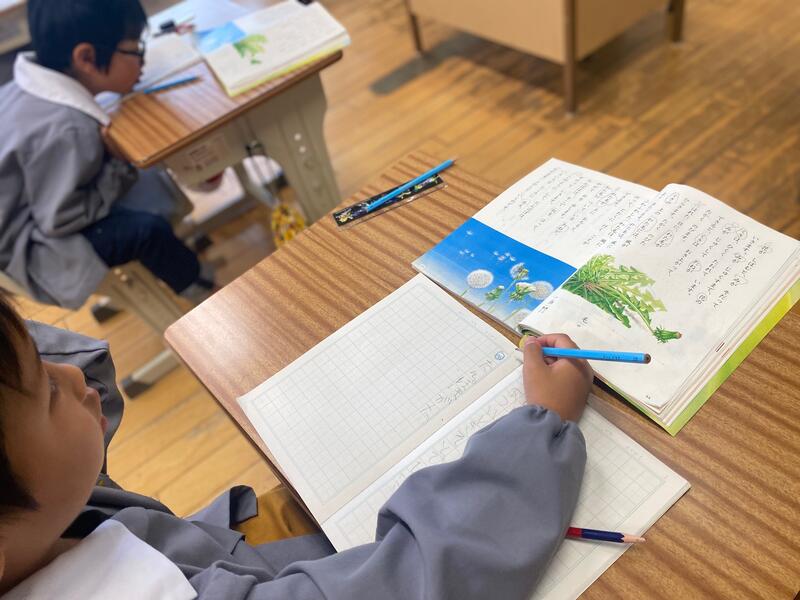

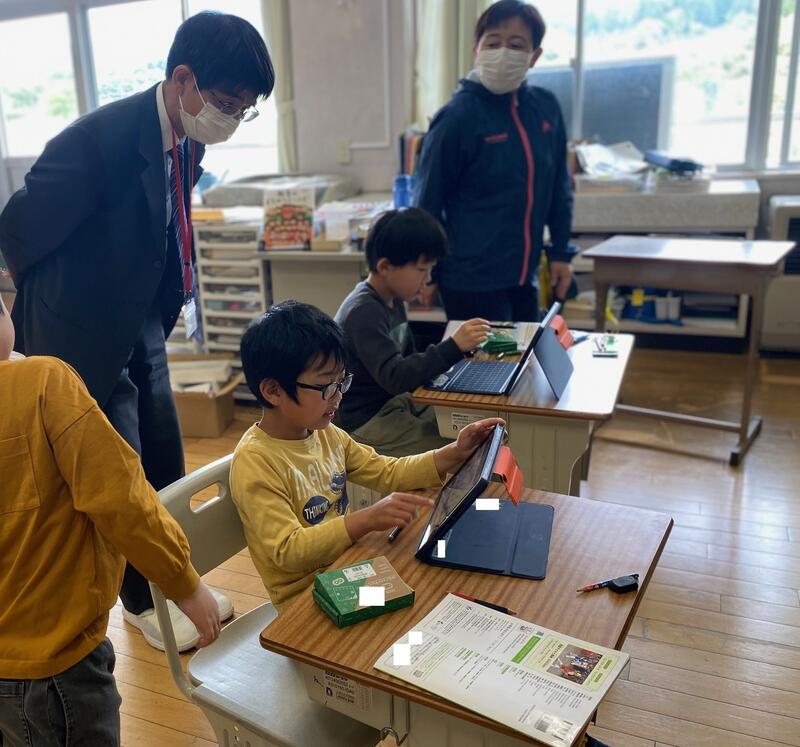

月曜日の1時間目は、全学年国語科を学習しています。そして、どれも説明文が教材でしたので、学んでほしいことの系統を目の当たりにできました。

端的には、2年生は文章を正しくとらえる、3.4年生は段落ごとにとらえる、5.6年生は要旨をとらえると段階がよく見えます。特に6年生は、筆者の論の進め方も分析的に読み進めています。語義の上に自分なりの意味も重なる学びになってほしいなぁと期待しました。

いまの時期、一本の木で松の花から実を目にできます。

青葉は目の薬

青葉は目の薬(あおばはめのくすり)

みずみずしい青葉がたくさん目に入る季節です。「青葉は目の薬」という諺のとおり、本当に眼の疲れが癒される効き目を実感します。

今日の午前中は、2年生と3.4年生が校外に出て活動してきました。

毎年恒例となっている田植えです。3年生は初体験で田に入る感触に戸惑いつつも楽し気でした。4年生は経験があって落ち着いたものでした。

そして、近くを2年生が通りかかり手を振って声をかけてくれました。こちらは端末を持ち歩き、写真を撮っていました。帰り道の水田にも目を向けてなにやら探していました。

夏になる前の、生き生きと満ちる青葉につつまれた午前中でした。

冴返る

冴返る(さえかえる)

4校時、2年生の教室では簡単なプログラミングを作っていました。自分で描いた絵を使って絵を動かすプログラムを学ぶアプリを使っています。楽しく遊びながら学んでいて、2年生にはちょうどよい感じがしました( ^)o(^ )

先日は夏日だったのに、今朝は急に寒さがぶり返したような朝でした。子供たちも玄関先の大きな気温計を確かめていました。目盛りは10~11度を示していました。

連休に暑さを経験しただけに、より冴え冴えと感じる今朝でした。お昼からは風は少しありましたが、気温も上がってきてちょうどよい感じになってきました。これからまた冴返る朝はあるのでしょうか・・・"(-""-)"

花便り

花便り(はなだより)

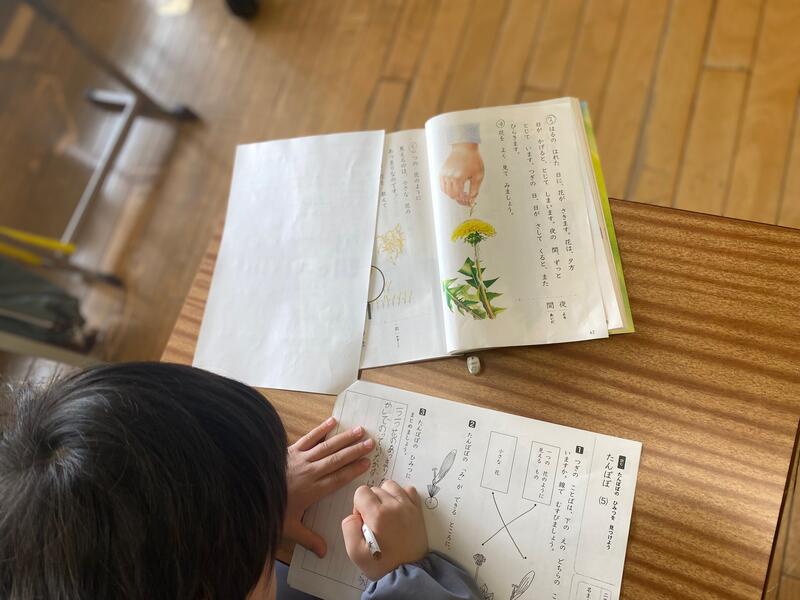

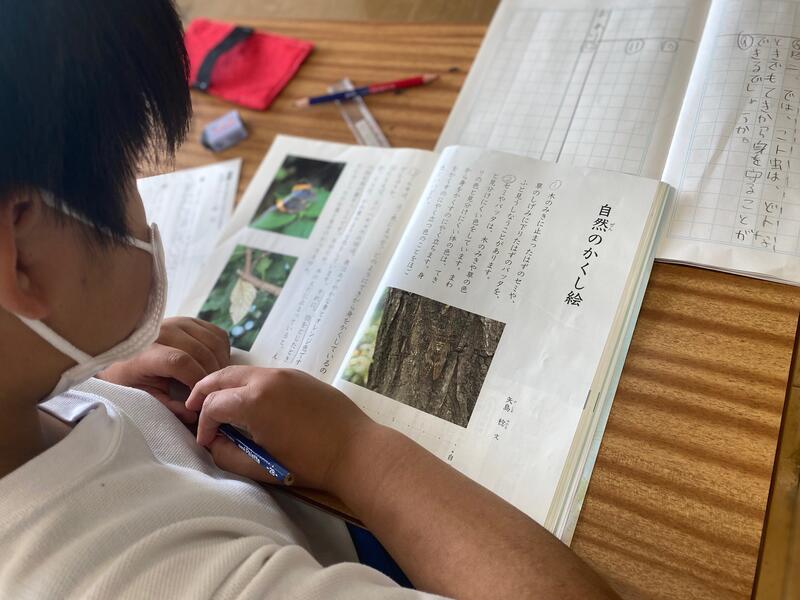

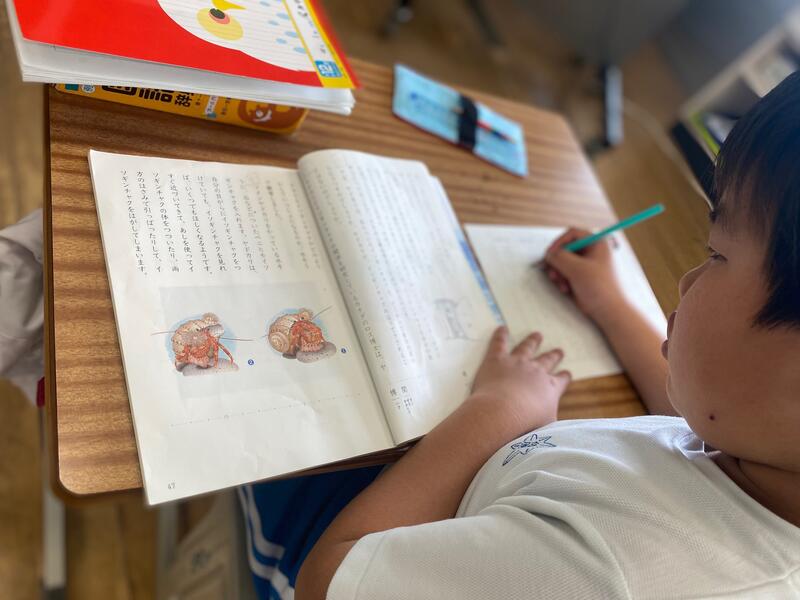

今日の教室での子どもたちの教科書をのぞくと・・・「たんぽぽ」「セミ」「バッタ」「ヤドカリ」の絵と写真がとびこんできました。

国語科の説明文の学習です。確かな読みの力を身に付けることことが目標で、文章に着目させていくのですが・・・教材の絵や写真もなかなか面白いなぁと感じますC:。ミ

さて、本校近くのしゃくなげの丘は盛りを過ぎつつありますが、まだつぼみもあってしばらく楽しめそうです。そして、香りのバラ園の花が目覚め始めました。これからの季節が楽しみです。

蛙始鳴

暦の上では5月5日が立夏、その初候が蛙始鳴(かわずはじめてなく)です。

連休中は暑い日もあり、夏の兆しを感じました。今日は朝から小雨、姿は見つけられませんが、学校の周りの田からかすかにカエルの鳴き声が聞こえてきました。

4日間の連休明けの朝は、正直、子どもたちの心境は切り替わっているとは言えないようです。でも学校での時間が経つにつれ、徐々にエンジンの出力が上がってきたといった顔つきになっていました。

1校時はどの教室も国語科を学習。

その中で、声に出して文章を読む活動があると、学校もまた始まった( ^ω^)・・・という実感がありました。

〒960-2158 福島県福島市佐原字田中前24番地

TEL 024-593-2014 / FAX 024-593-0443

携帯等からご覧いただけます