Blog

雪の花

昨夜降った雪が、並木に花を咲かせたようになりました。雪を花に見立てて呼んだ言葉が「雪の花」

真っ白な雪が木々の枝先にふんわりと積もると、まるで花のように見えてきます。今週は第2学期最後の一週間、その始まりは冬めいた雪景色が広がりました。

子どもたちはスノーブーツをはき、帽子と手袋としっかり身に着けて登校してきました。今週もがんばろうねと声をかけると「はい」っと元気な声が返ってきてうれしくなります。

いつものように朝の読書に取り組み、落ち着いて学習を進めています。

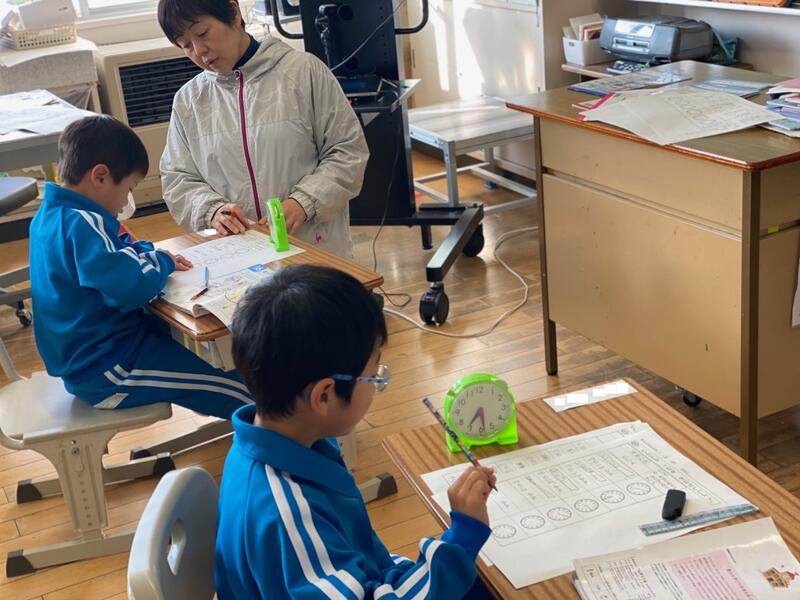

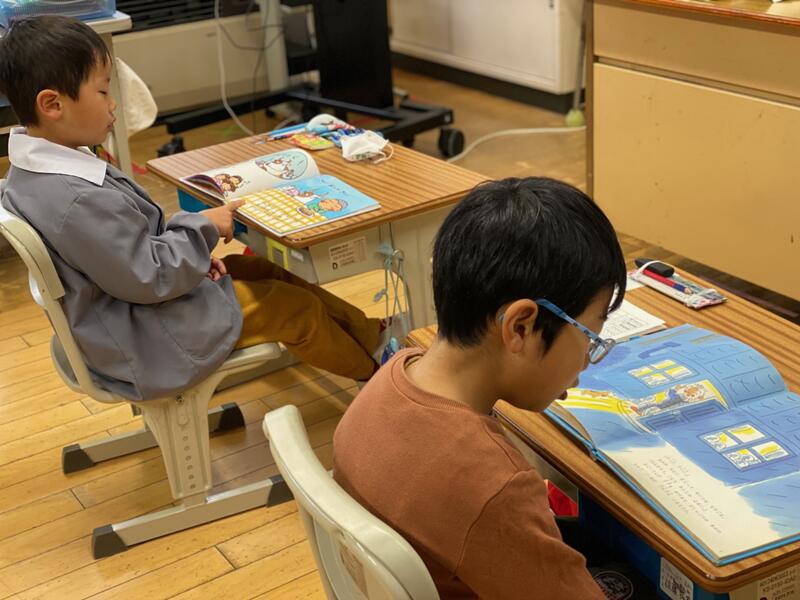

2校時の様子は、低学年と中学年はどちらも算数科を学習しています。時計の見方、かけ算、□を用いた数、変わり方など、それぞれ正しく理解できるように進めていました。

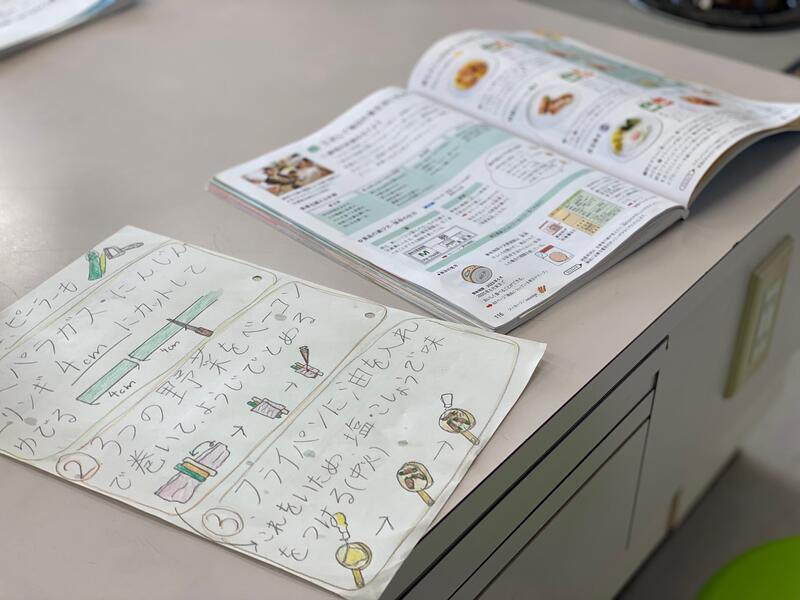

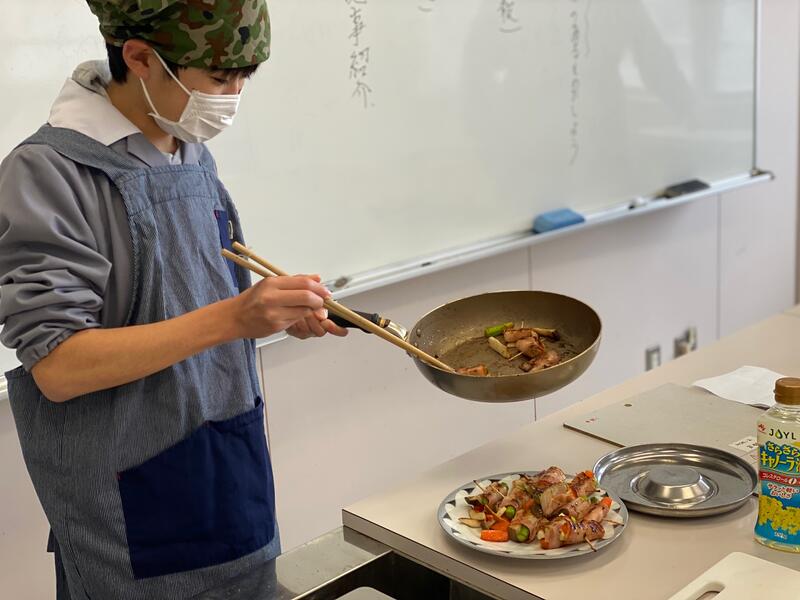

高学年は、家庭科室で調理実習です。用具を出したり洗ったりと準備から進めていました。

料理ができ上ったころを見計らって家庭科室にいくと「上手にできました」と見せてくれました。

どれもおいしそうでした(#^^#)

雪の花丸◎◎◎◎◎をあげましょう~!(^^)!

ノイバラ

ノイバラ(野薔薇)

先日あづま運動総合公園で赤い実を見つけました。南天とも千両とも違いますが、丸く赤いかわいらしい実です。写真に撮って、調べてみたらおそらくノイバラの実であることが分かりました。撮った場所もバラ園のやや奥のほう。そして、ノイバラ?ノバラとは違うの?と思い、調べると『ノイバラは、とげのある低木を総称してイバラと呼ぶことから、野に自生するイバラということでノイバラとつけられた。日本に自生するバラの代表。別名では野薔薇(ノバラ)と呼ばれる。栽培品種のバラの台木に行く用いられる。』とありました。そうだったのか・・・( ..)φと思い、花が咲くころになったらよく観察してみようと思いました。

さて、今日の2校時の様子は・・・

まず、体育館に行くと5.6年生がマット運動に取り組んでいました。やはり端末カメラ機能を使って動きを確かめています。改善点を理解して自分ができるイメージをもって練習を重ねていました。

3.4年生は問題プリントやドリルに向かっています。学期末の復習のようです。宿題のない冬休みは、自分でどんな学習をしてみるか考えて挑戦してくださいね(*ノωノ)

そして、1.2年生は粘土に取り組んでいました。小さい子が夢中になって粘土で創作する様子は、純朴さと素朴さがあっていつみてもほほえましくなります。一人一人が粘土にファンタジーを込めているからでしょうか(#^.^#)

ノイバラの花言葉は「上品な美しさ」「純朴な愛」「素朴な愛らしさ」一重咲きの美しい花姿が由来、そのほかに「才能」「詩」。有名な作詞家や作曲家がよくノイバラを題材にして詩や曲を作っていたことからイメージしてつけられたそうです。

雪兎

雪兎(ゆきうさぎ)

雪兎という言葉を調べると、雪の日に生まれる真っ白い兎のこと。子どもたちの手で作られる。ゆずり葉を耳に、南天の赤い実を目にする・・・とあります。

でも、福島の人間は早春の頃、吾妻小富士の斜面に雪解けととともにできる雪渓をイメージするのではないでしょうか?「吾妻の雪うさぎ」と呼ばれて親しまれています。

いま、なんとなくその「吾妻の雪うさぎ」が現れているように見えます。暖冬の影響で先日に山に積もった雪が解けたからでしようか( ゚Д゚)

さて、おだやかな天気の今日は、1.2年生と6年生がパンジーを植えていました。

先生の指示を受けて、1.2年生は等間隔で植えています。ポットから苗をとって、一つ一つていねいに土に植えていました。

6年生は、自分たちで相談してどんな感じに植えるか決めていいとの指示で相談しています。

「何にする?」

すぐに思いつかないようです。

「センセー何がいいですか?」

「君たちが生まれた歳の干支は?」

「うさぎ」

「じゃあ、うさぎにしたら。」

「でも、兎(うさぎ)年だけでなく辰年生まれもいるよ。来年の辰は・・・」

う~ん・・となかなか決まりません。

そのうち、学級園の一つはふつうに等間隔に植えて、もう一つは「イカ」にしようということになりました。

イカ・・・なんで(・・?

いつの間にか1.2年生は終わっていて、イカが最後になりました。

植え終えたら最後は記念撮影!!

イカす!! さばらっ子さぁ~ ( ^)o(^ )

寒薔薇

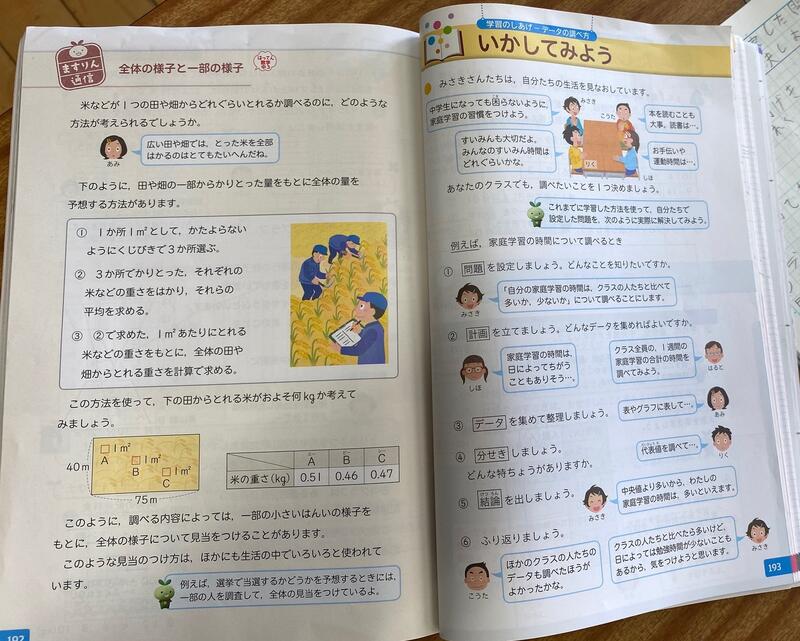

今日の3時間目に6年生の算数科を見ていました。「データの特ちょうを調べて判断しよう」という学習の終末で、これまでのドットプロットや最頻値など学習したことを生かす学習でした。

テニスの練習時間、休日中の学習時間、読書時間などほか、興味をもつプロ野球やゲームの勝率などもテーマに設定してデータ分析をしていました。

一人一人の発表結果も「なるほど・・」と感じるものばかりです。

見ていると、従来より集めたデータを分類整理して特徴や傾向に着目し、代表値を用いて問題の結論を判断する態度を養う学習が重視されていることを実感します。

そして、今のカリキュラムが各教科の「見方・考え方」を養うことを中核にした授業づくりを重視していることも伝わりました。

人間よりずっと速くデータを処理し、スムーズに必要な情報に辿り着くことができるAIが発達した現在、結論をどう判断し生かすかがとても大事ですね・・・"(-""-)"

今朝あづま総合運動公園の香りのバラ園には、ほとんど花は残っていないのですが、綺麗に咲いているなわずかな寒薔薇を見つけると、やはり目を奪われます。

葉もあり枝もあるのに、薔薇といえば目を向ける中心は、やはり花であるようです。

熊蟄穴

熊蟄穴(くまあなにこもる)

今日の12日から16日ごろまでは七十二候の熊蟄穴(くまあなにこもる)です。熊が冬眠のために穴に隠れるという意味のようですが、暖冬ですから本当に穴にこもってくれるでしょうか(・・?

とにかく熊さんは早く冬ごもりをしてくださいという思いは、被害のニュースが目立った今年は特に強いです。クマのキャラクターはのんびりとかわいいのですが、野生の本物は全く違います。(;''∀'')

さて、今日も佐原小のこぐま×(*'ω'*)こどもたち〇は、楽しそうに活動していました。

とびなわを使った運動の季節になり、体育館では色々な技に取り組んでいます。

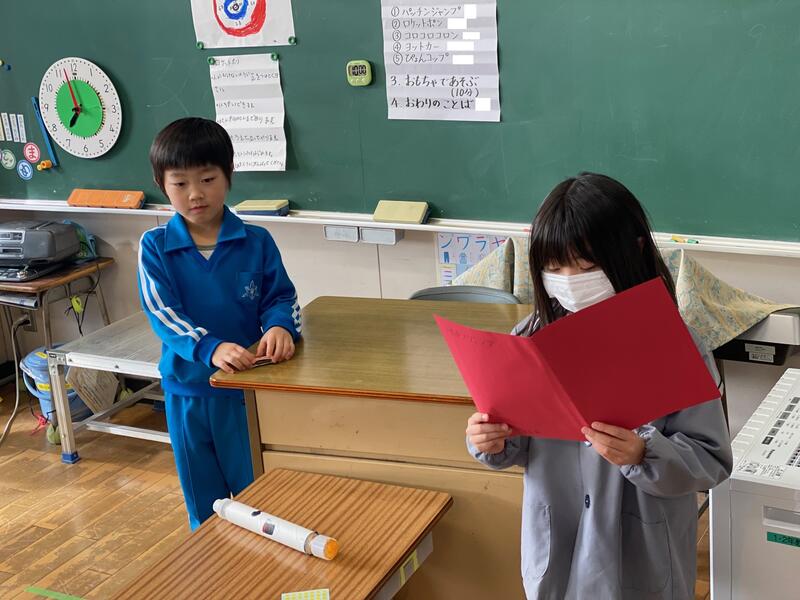

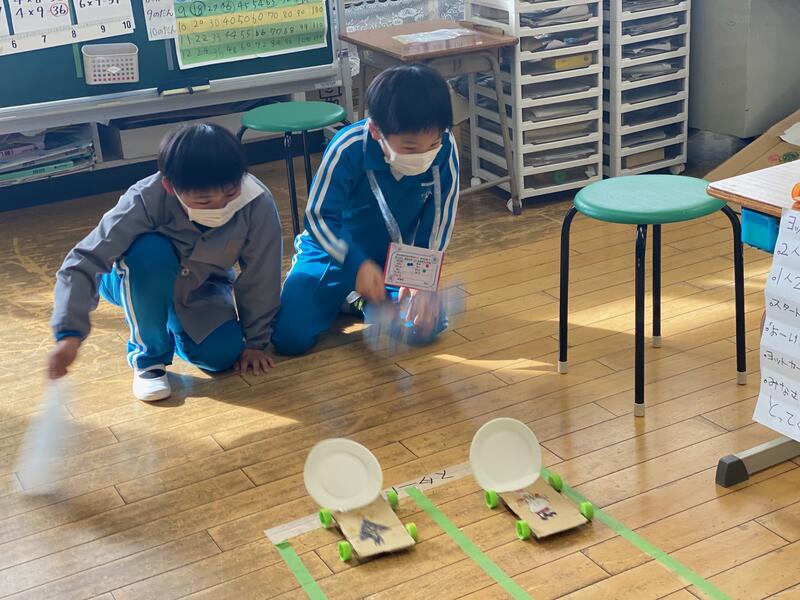

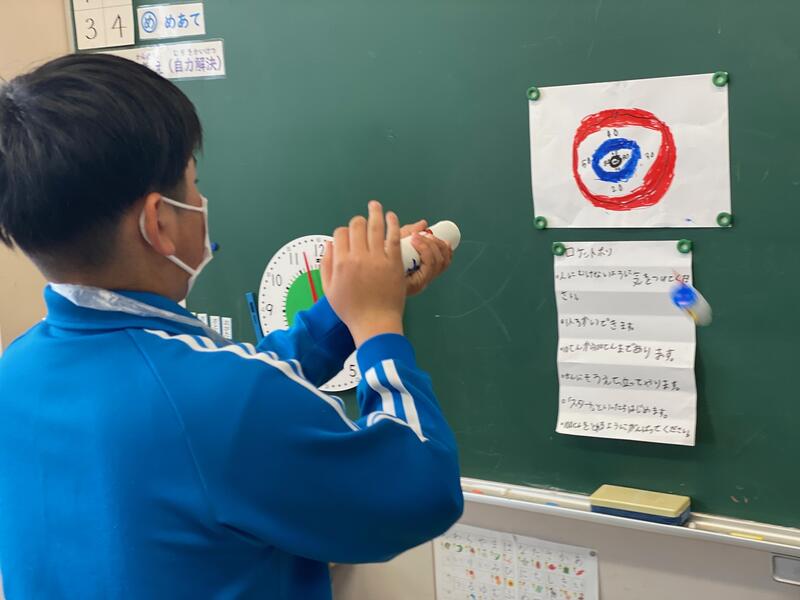

また、1.2年生は4校時に「みんなワクワクランド」を開きました。生活科の学習です。身近な材料で動くおもちゃをつくって、そのつくりや遊び方を工夫する活動の発展で、みんなと楽しみながら遊びを創り出そうとする態度が学びのポイントとなります。

招いたお兄さんお姉さんたちにおもちゃの説明をしてから遊びます。

遊んだら、カードにシールもつけています。

素朴なおもちゃですが、年上の子も1.2年生の期待に応えるように遊んでくれました。教室はみんなで楽しもうとする思いがたくさん満ちていました。(#^.^#)

終わりの言葉で感謝のあいさつをする1.2年生の表情は、はじまりよりちょっと自慢気でした。!(^^)!

冬日向

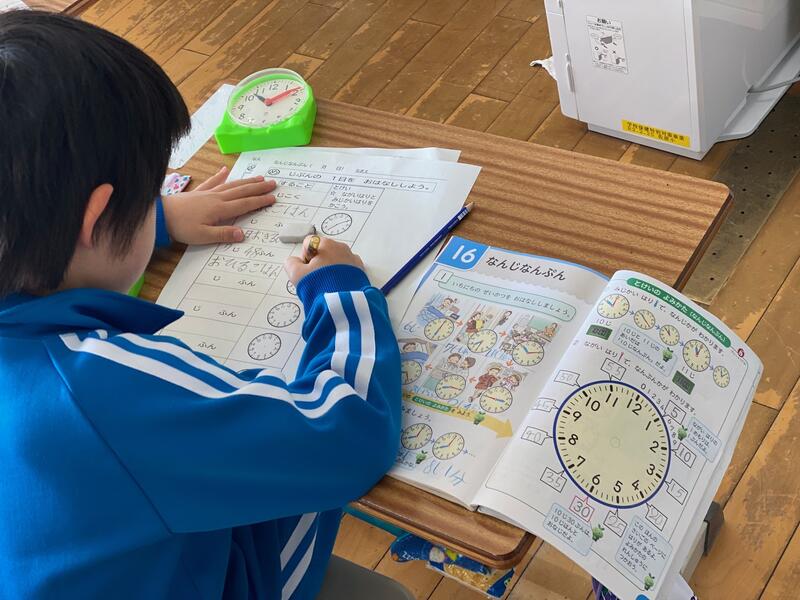

週明けの月曜日の2校時、教室を回ると1年生が時計を見ながら学習していました。

「なんじ、なんぷん?」自分の一日の生活とかかわらせてたしかめているようです。アナログの時計の時刻の読み取りは経験もかかわってきますね・・・がんばれ~と心で応援しつつ2階に向かいました(p_-)

2階の理科室では、5年生が振り子の実験をしていました。6年教室ではALTと英語の学習・・・

おやっ、3.4年生はどこだ(・・?

と学校を見まわしたら、学級園に花を植える活動をしていました。これからの季節を彩るパンジーです。

ポットから苗を取り出し、地面に穴をあけて植えています。その手つきがやさしくていねいなことに優しさが伝わってきて、日差しとともにあったかい心地になりました。

今はすぐに日が暮れてしまう時期ですが、日中の日差しはよく反射してまぶしいときがあります。

短い冬に光が注ぐ冬日向(ふゆひなた)に花を植える子どもたち、いつもより明るくまぶしく見えました( *´艸`)

冬三日月

「たのしかったぁ~、もっといっしょにあそびたかった!!」

と学校に戻ってきた1.2年生。

「ともだちできた?」との問いに

「いっぱいできた~」との答えがたくさん。

今日は、荒井小学校の2年生と交流することができました。自己紹介の後は一緒に体を動かしました。

佐原小からは1年生も参加していますが、負けまいと力いっぱいかけっこをしていました。

荒井小学校のみなさん、ありがとうございました。(''◇'')ゞ

そして、こちらは

「おなかすきましたぁ~、いっぱいメモしてきました!!」

と学校に戻ってきた3.4年生

「どんなことが分かったの?」との問いに

「石垣の石は基本的に五角形にする。」などなど・・・

荒川資料室の案内をいただき、近くの地蔵原堰堤や霞堤を見学してきました。

歩く途中に水林自然林の植生なども教えていただきました。ありがとうございました。_(_^_)_

今朝は冬三日月を隠すように雲が早く流れる空でしたが、午前中は校外学習をやさしく見守る小春日和となりました。あと2週間ほどで、第2学期もしめくくりですね>^_^<

大雪 閉塞成冬

暦の上で今日は、二十四節気の大雪(たいせつ)、七十二候の閉塞成冬(そらさむくふゆとなる)です。天地が塞(ふさ)がれ冬が訪れるということです。

本日、12:30ごろは14℃

お昼までは小春日和でした。雪の気配はなく、給食のとき、子供たちに・・

「クリスマスプレゼントは、どんなのがほしいの?」

と声をかけると、ゲーム、おもちゃ、編み棒・・・いろいろな声が返ってきました。

「でも、なんだか雪はふらないねぇ、雪がないとサンタさんは来れないんじゃない?」

と問いかけると・・・・

「だいしょうぶ、サンタさんのソリは空を飛んでくるから。」と・・低学年(#^.^#)

「サンタさんは、歩いてもくる。」と・・中学年( *´艸`)

「サンタは、親だから大丈夫。」と・・高学年(*´ω`*)

との答えが返ってきました。

いくつまでサンタクロースを信じるか、いい思い出にしておくにはどうする・・とか、会話のネタになりますね。

さて、お昼休みは校庭でのびのびと遊んでいました。野球、サッカー、ブランコ・・・

そんなとき突然、小雨が降ってきて子どもたちは体育館へと場所を変えていました。

そして、誰もいない校庭の先にはきれいな虹がかかりました。(*''▽'')

しかし、すぐに消えてしまい、撮影できたのは幸運です。

そのあと、強い風も吹いてきて、ひどい天気。これがホントの時雨(しぐれ)でしょうか・・・

でも、今日はクラブ活動の日、クリスマスリースをつくる計画がありました。

おうちの玄関や部屋に飾るのを楽しみにしているようです。

サンタさんがやってきて喜ぶリースをつくってくださいね ^^) _旦~~

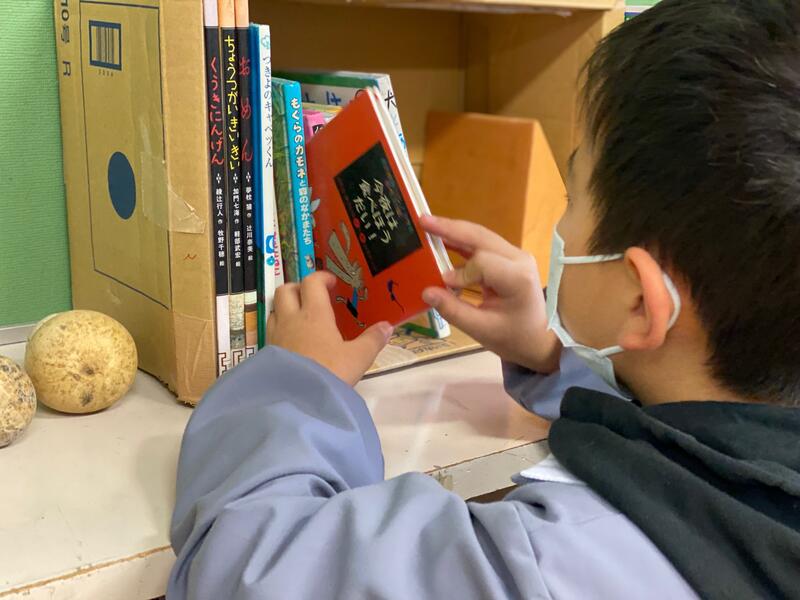

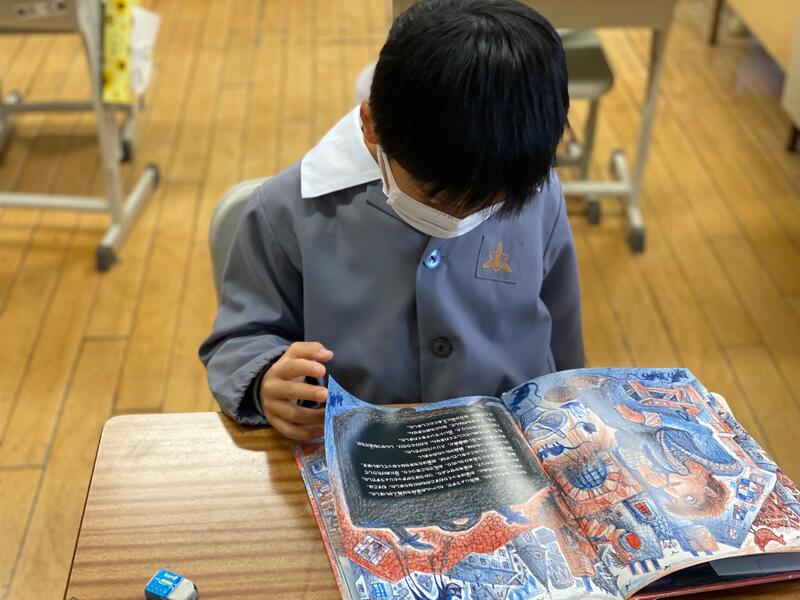

人を通して本を知る。本を通して人を知る。

「人を通して本を知る。本を通して人を知る。」

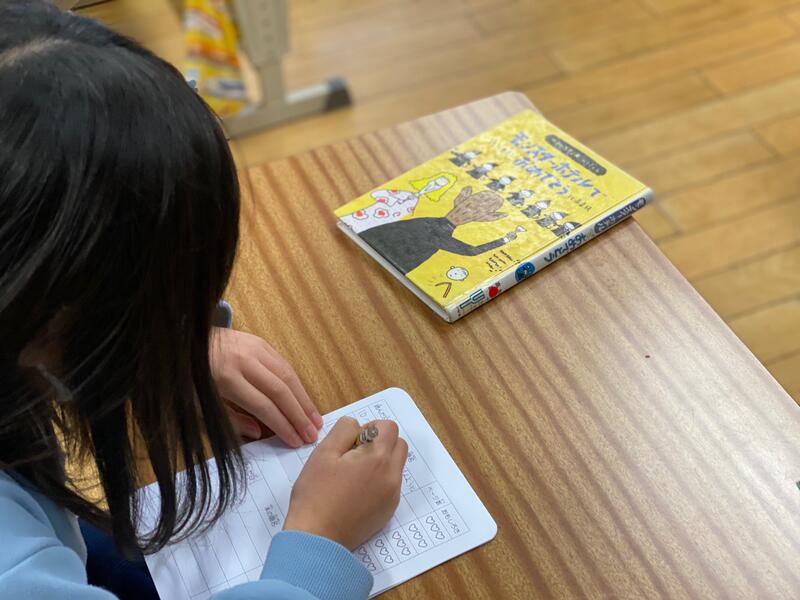

今朝早く教室を回ると、いつもは高学年が静かに読み始めているのに、今日は低学年・中学年の児童が先に本に向き合っていました。

早速、昨日のビブリオバトル実演を見た刺激かな・・・とうれしくなりました。( ^^) _U~

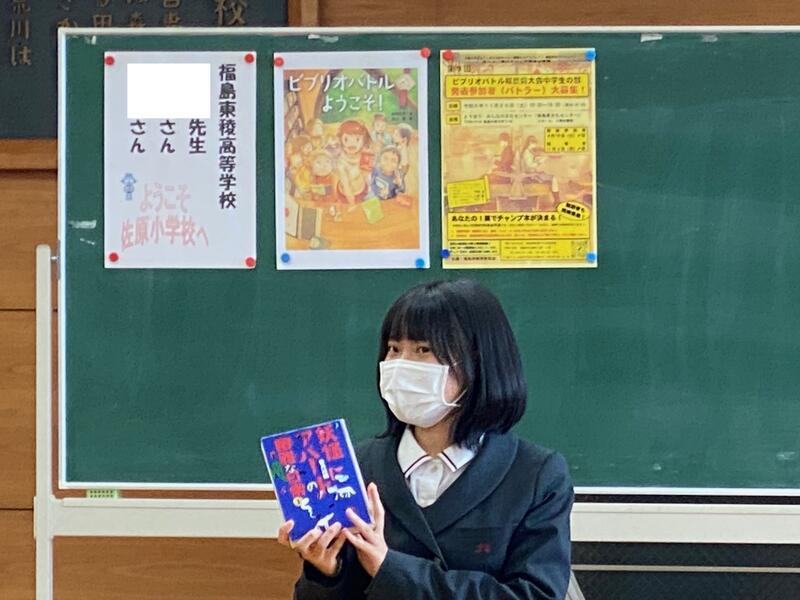

昨日の午後は、福島東稜高校の司書教諭の先生と生徒さんの3名を本校にお招きすることができました。

お二人の生徒はビブリオバトル県大会出場経験もあります。そのビブリオバトルを本校の児童向けに実演していただきました。

おひとりは「たべもの産地図鑑 野菜」という本

もうお一人は「妖怪アパートの幽雅な日常」という本

5分間と決められた時間で本を紹介します。原稿もありませんからライブのようです。

紹介が終わると児童から質問によるデスカッションがあります。

本の内容について、本との出合いやきっかけ、読書後に変わったこと・・・児童はその場で思いついたことを尋ねていました。

それに対して、小学生でも分かりやすい言葉で、自分の経験と思いを込めた答えが返ってきて、どんどんと質問が重なっていきました。

この機会をとおして、児童は紹介された本の面白さを知るとことはもちろんのこと「人は本についてこんなふうに考えることもある。」「本をこんなふうに感じる人もいる。」ということも実感したと思います。

ビブリオバトルのキャッチコピーが「人を通して本を知る。本を通して人を知る。」です。

本が様々なことに興味を広げるきっかけとなり、さらに読書の幅を広げたり、人に対する想像力も働いたりすることにつながっていくともの考えます。

ビブリオバトル実演後には、高校生活について聞いてみたいことを、自由に問いかけ、応えていただくといった対話活動の時間も設けました。

リアルな高校生の言葉は、さばらっ子の心に響いていました。あこがれも生まれ、なりたい自分を以前より意識できた児童もいました。その新鮮さに感動した教職員もいました。

先生たちにも、対話的な学びとは、「話し合い」を超える「語り合い」とは、今回のような場面を生み出すことと感じてもらえたかな・・・と思いました。

この貴重な機会をつくっていただいた福島東稜高校に心から感謝いたします。

ありがとうございました。

PS

もう一度、やっていただきたいです。次は「私が本を紹介するのを見てもらいたい!」と声を挙げた子がいました!(^^)!

息白し

昨日の給食時の写真です。先週から給食を1階の3つの教室に分散して実施しています。

下記をURLをみると詳しい情報が分かりますが、市内の状況に対応したものです。

https://www.city.fukushima.fukushima.jp/hokenyobo-kt/inhuru.html

冬休みまであとわずかです。注意して学校生活をすすめます。

息白し(いきしろし)

今朝も冷え込みました。霜は昨日よりも広がったように見えます。こんな寒い日に息を吐くと、口からほわっと白い煙が面白く歳を重ねてもあきずに楽しんでしまいます。

登校班の待ち合わせ場所で、児童と一緒に白い息を吐いて遊んでみましたが、うまく撮れませんでした((+_+))

3校時に体育館に行くと、3.4年生がマット運動に取り組んでいました。

前転や後転、腕立ても入れた技も練習していました。それを友達が脇や後方から端末カメラで撮っています。

そして、動画撮影された自分の動きを見ていました。

リアルタイムで自分の動作を確認できる効果的な端末の使い方ですね( ^)o(^ )

ただ、撮影の仕方はいろいろあるようで、うまく撮れるようには経験も必要です。上手に撮れたかな?

今日の午後は、ビブリオバトル県大会に出場したこともある福島東稜高校生がやってきます。

とても楽しみです。その様子はまた明日にご紹介 !(^^)!

〒960-2158 福島県福島市佐原字田中前24番地

TEL 024-593-2014 / FAX 024-593-0443

携帯等からご覧いただけます