2024年6月の記事一覧

親子で考える〔授業参観〕

お忙しいところ、ほぼ全家庭に来校いただき、授業参観を行いました。

今回の授業参観では、子どもの視点・大人の視点で地域の防災について考えたり、算数科で子どもが考えているようすを近くで見ていただいたり、道徳科で善悪の判断についてお父さんから意見をいただいたりするなど、子どもと大人の距離が近い、保護者参加型の授業が多くみられました。

本校は少人数のため、どうしても考えの幅が狭くなりがちです。今日の授業参観ではいろいろな見方・考え方があることに触れることができる貴重な時間となったようです。

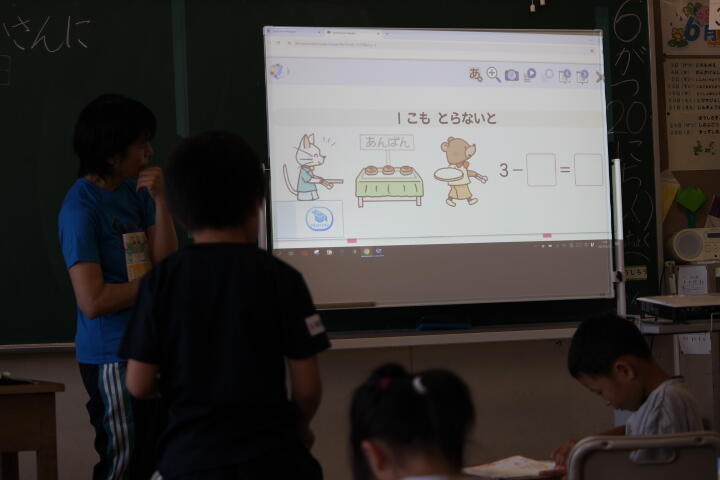

1こも とらないと〔1年算数科〕

3こある あんぱんを 1こもとらないと どんな計算になるかな。

子どもたちは、「1個をとらない」のことを「食べない」「いらない」など、自分なりの言葉に言い換えてしっかり感がていました。

「0」を使うひき算について、向き合っている1年生でした。

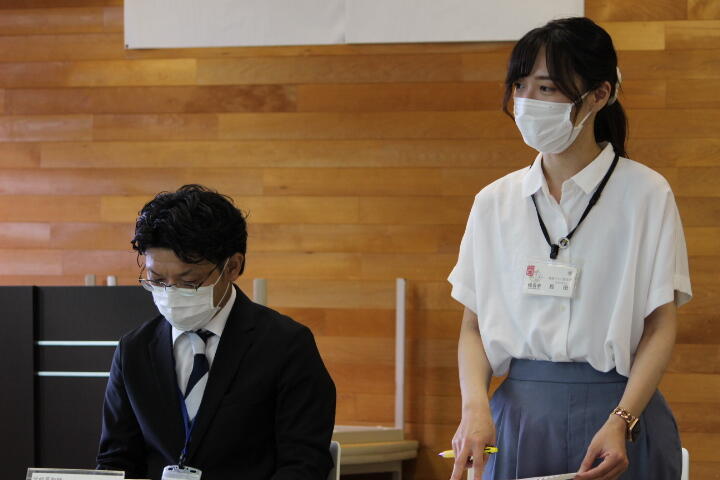

歯の健康、視力低下が課題〔学校保健委員会〕

学校保健委員会を開催しました。

学校薬剤師、福島市保健所信夫地区担当保健師、保護者代表、教職員が参加し、本校児童の健康・生活に関する実態と保健課題などについて話し合いました。

むし歯予防について、どのような取り組みをしているのか。

視力低下を防ぐためには、どのようなことに気を付けていかなければならないのか。

学校・家庭それぞれの立場から、情報を共有しあいました。

学校では、歯みがきソングに合わせて3分間の歯みがきを給食のあとにしていますが、家庭では3分間はなかなか難しいようです。

一方で、定期的(3.4か月ごと)に、歯科医でむし歯の検査とフッ素材塗布をしている家庭が多いことも知ることができました。

歯と口の健康について、保健師さんからは、次のようなご指導がありました。

・「痛くなければいいか」と思わずに、早めに受診・治療をすることが大切である。

・大人も定期的に歯科受診でプロのケアを受けることが大切であり、大人が歯を大切にしている姿を見て子どもたちも歯を大切にしようとする意識が芽生えてくる。

保護者の方からは、「初めて参加しましたが、子どもたちの健康・生活のようすや気を付けなければならないことを知ることができて、参加できてとてもよかったです。」と感想をいただきました。

暑い中、ありがとうございます〔用務職員共同作業〕

用務職員による共同作業が行われました。

技能主査一人では作業に手が負えない、校庭から道路のはみ出していた樹木の剪定作業をしていただきました。

4人で手際よく、丁寧に作業をしていただいたおかげで、環境を整えていただくことができました。

午後から暑くなりましたが、ご協力いただき、ありがとうございました。

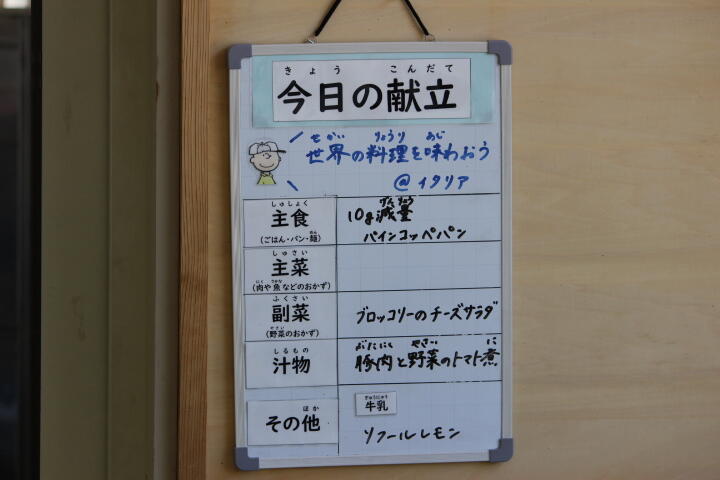

世界の料理を味わおう

パインコッペパン

ついつい、パインだけをつまんで食べてしまいますね。

今日もおいしくいただきました。

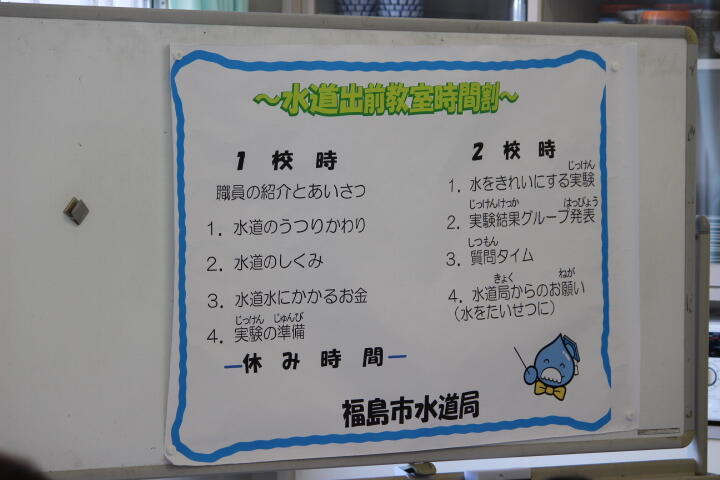

水はどこから・どうやって〔4年水道出前教室〕

4年生は、社会科「水はどこから」の学習で、福島市水道局による水道出前教室を行いました。

前半は、水道局の皆さんから、水道の仕組みや水道にかかわるお金などについて説明していただきました。

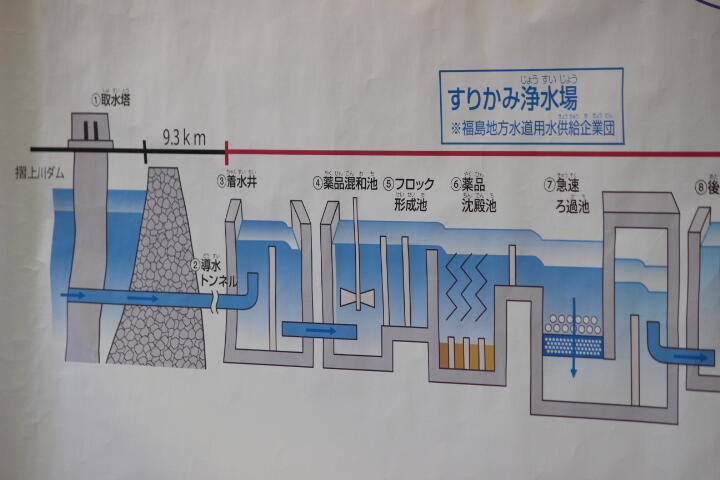

福島市では、摺上川ダムの水が長いトンネルを通ってすりかみ浄水場までやってきて、水道水になるそうです。

後半は、ダムの水が水道水になるしくみを実験で確かめました。

汚れた水に凝集剤を入れると、表面に浮いていた汚れがどんどん固まって沈むようすを確認しました。

凝集剤を入れなかった水はにごったままですが、入れた水は透明に透き通ってきます。

透き通った水を、つぶの大きさの違う砂が入った装置でろ過すると、さらに透明できれいに水になって出てきました。

塩素を加えて消毒することで、水道水になります。

水道局の方からは、「みんな真剣に話を聞いてくれて、うれしかったです。」「いい子たちですね。」とお褒めのことばをいただきました。

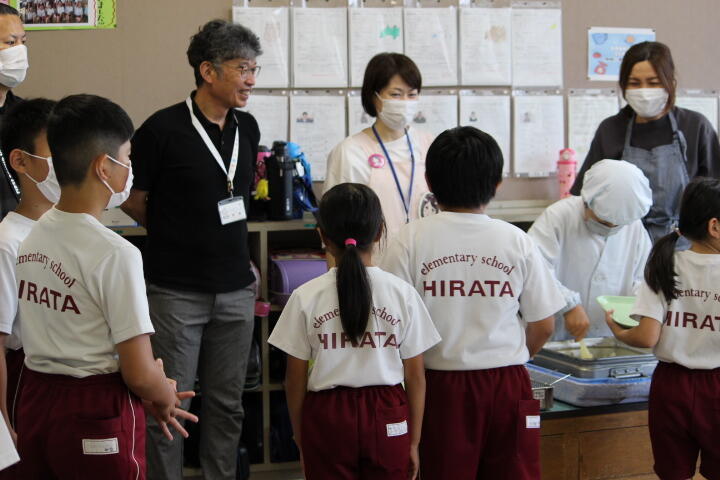

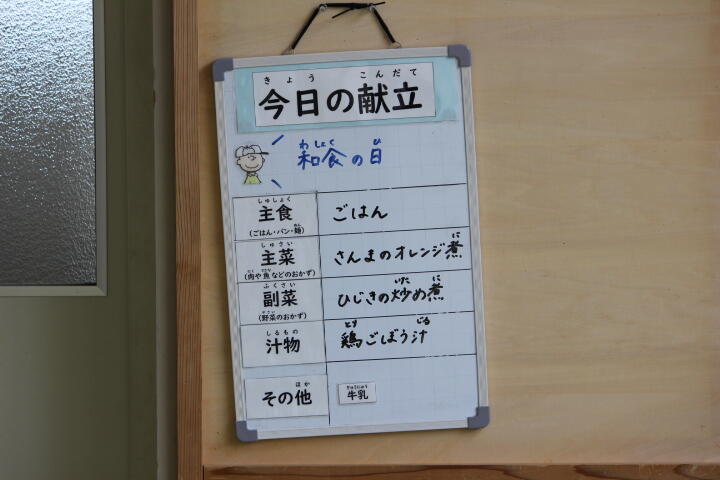

学校給食センター学校訪問

平田小学校の給食は、福島市南部学校給食センターで作られて、配送されています。

今日は、南部学校給食センターの所長さん、献立を作っている栄養士(栄養教諭)さん、給食を作る調理員さんが来校し、給食の配膳のようす、給食を食べているようすを見ていただきました。

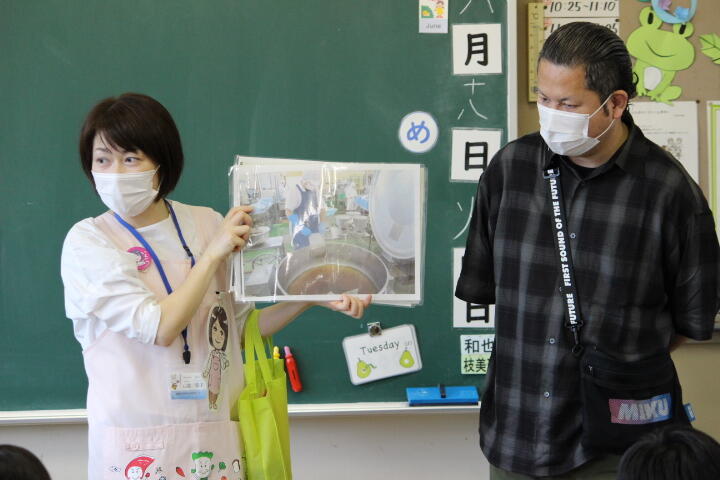

栄養士さんと調理師さんから、給食を作っているときのようすを聞かせていいただきました。

下の写真は、今日の給食の鶏ごぼう汁のだしをとっているようすです。大きな鍋で、30分以上かけて丁寧にだしをとるそうです。沸騰させないように気を付けながら、作業するのだそうです。

大きなお玉を使って、各校の食缶に取り入れるときには、具の量に差が出ないように、よくかき混ぜながら均等になるように気を付けているそうです。

今日もおいしい給食をいただきました。笑顔がいっぱいになります。

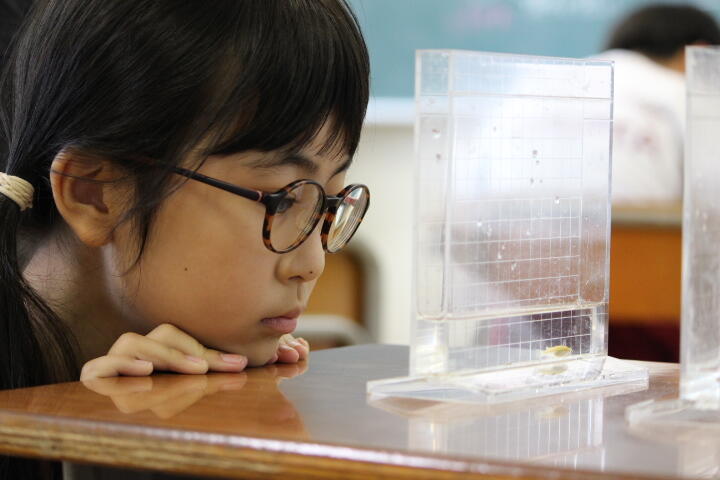

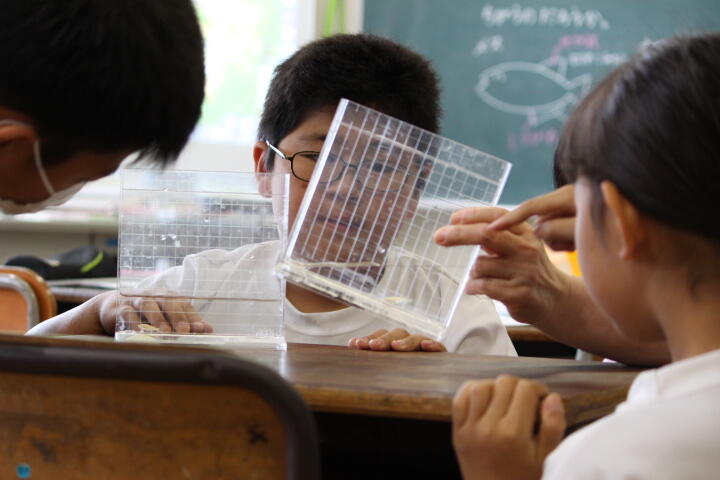

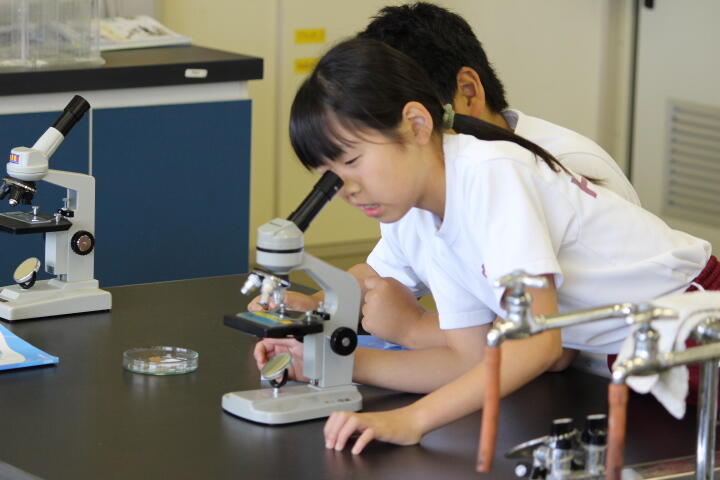

サポートティーチャー〔5年理科〕

5年生は、メダカのオスとメスの違いを観察します。

ひれの形や切れ込みの違いは、分かったかな。

メダカは、今年も地域のひらサポ(ひらたサポーター)の方から提供していただきました。

授業の後半は、サポートティーチャーにアドバイスをしていただきながら、けんび鏡の基本的な扱い方を学びました。

けんび鏡でアクリル定規の目盛りを拡大したあと、定規を左右に動かしてみます。

「あれ」と子どもたちから声が上がります。

左に動かしたのに、

右に動かしたのに、

ふしぎなことがおきますよね。

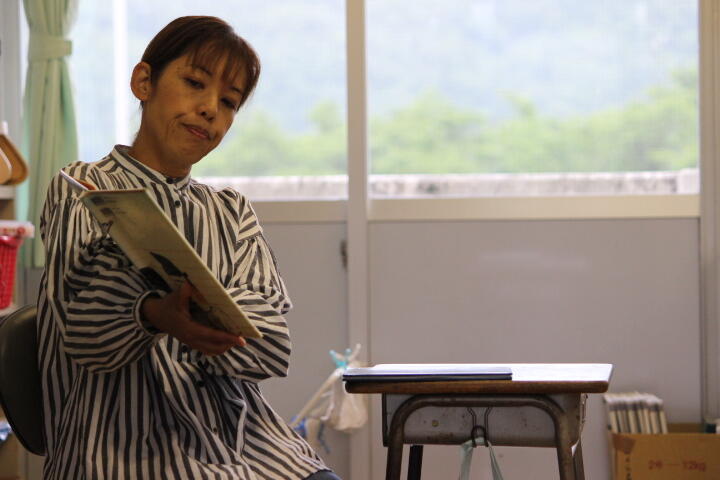

読書ボランティア読み聞かせ

朝の読書タイム、本年度2回目の読書ボランティアによる読み聞かせを行いました。

学年ごとに、子どもたちが興味を持ちそうな本を選んでいただき、読み聞かせをしていただきました。

6年生は、狂言を基にした「附子(ぶす)」のお話

6年生らしい選書をしていただき、ボランティアさんのセンスが輝きます。

読む速さ、声の抑揚、読むときの表情など、ボランティアさんそれぞれの細かい工夫が子どもたちを本の世界に引き込みます。

読み聞かせのあと、お仕事に向かわれる方もいらっしゃいました。

6名のボランティアの皆さん、朝の貴重な時間にもかかわらず、本当にありがとうございました。

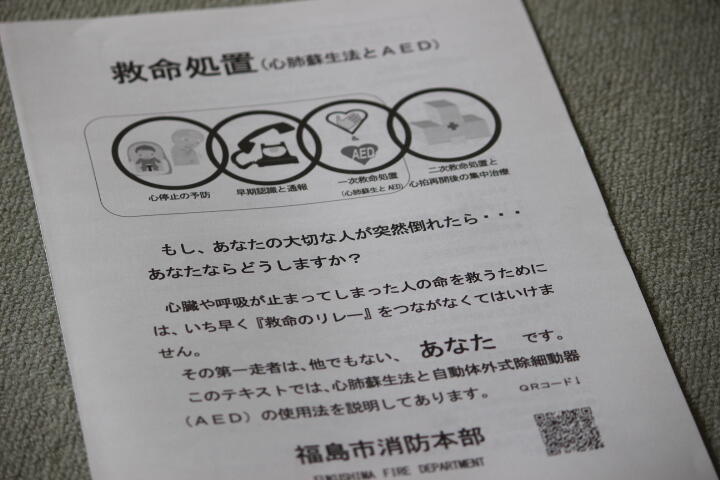

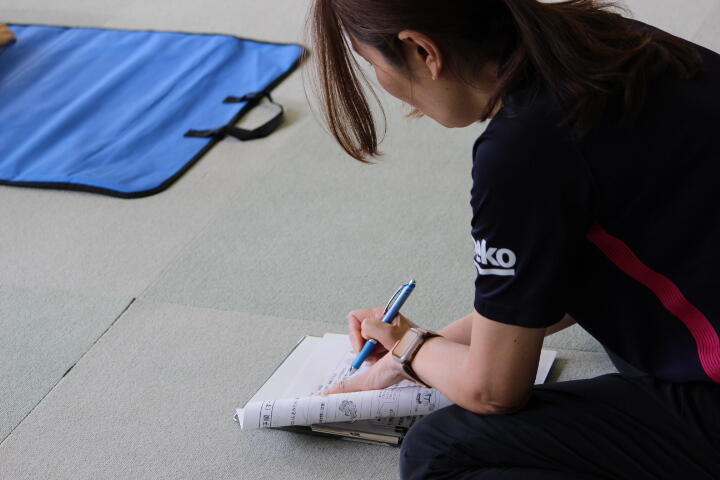

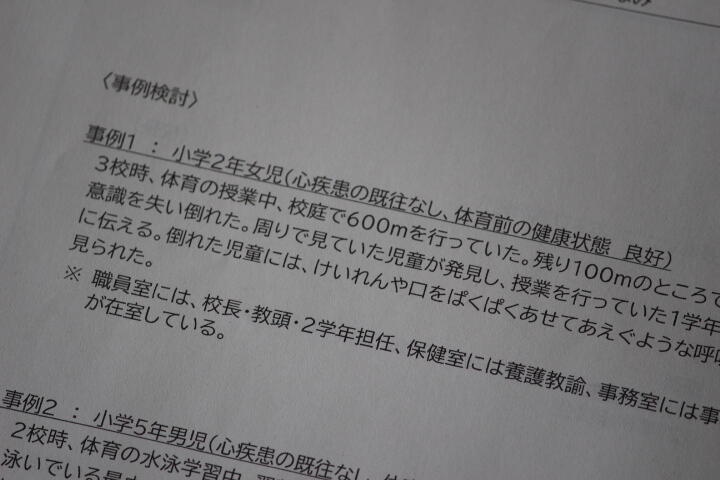

児童の命を守るために〔教職員AED研修〕

熱中症・プール学習など、学校での児童の事故はあらゆる場面で想定されます。

児童が突然倒れたら、意識を失ったら、私たちは命を守るために何をしなければならないのか

福島南消防署信夫分署から講師を招き、心肺蘇生法とAEDの使い方、事例をもとにした緊急時の対応についての研修を行いました。

おとなと子どもでの心肺蘇生法やAED使用方法の違いを確認し、演習をしました。

事例検討では、平田小での場面(場所や人員)を踏まえ、だれが、何を、どのように行動するのかを考え、確認しました。

事故が起きないことが一番ですが、何かが起きたときに慌てないで対応できるよう、準備をしておくことの大切さを学びました。

福島県福島市小田字本内26番地

TEL 024-546-4029

FAX 024-546-8650

Eメール hirata-e@fukushima-city.ed.jp