2024年6月の記事一覧

ふく読みイベント〔図書委員会〕

図書館の本を借りると、くじ引きができるよ

はずれなし

何が当たるかな。

図書委員会による、「ふく読みイベント」が行われました。

昼休みの図書館は大賑わい

特賞は、図書委員手作りのキャラクターおりがみ

ほかにも、図書管理用バーコードリーダーを「ピッ」と体験できる賞もありました

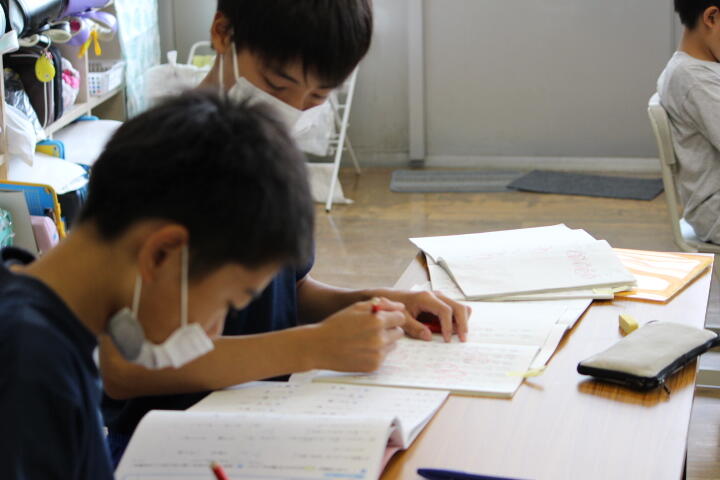

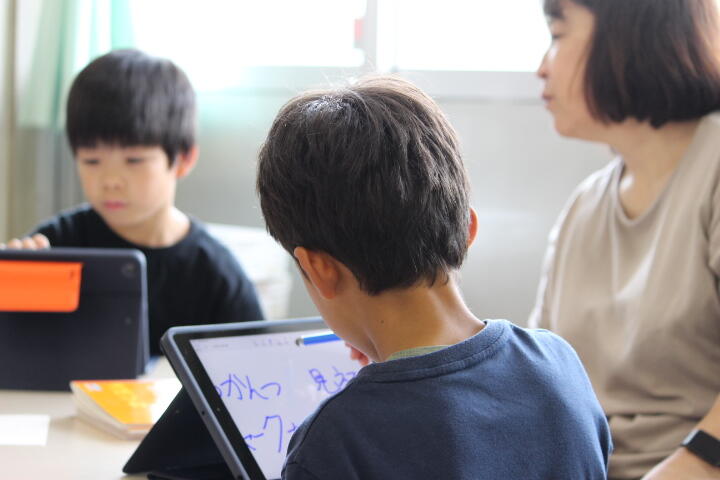

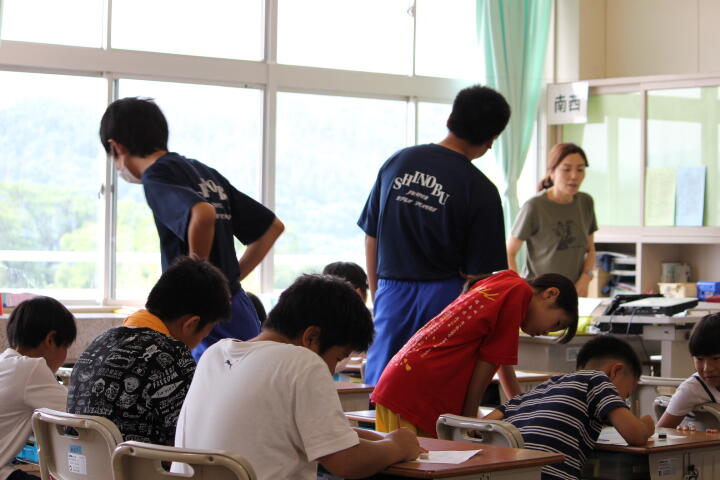

中学生が先生 3日目〔中学生ドリームアップ事業〕

ドリームアップ事業の3日目は、宿題の確認から始まります。

丸付けをして、子どもたちへの励ましのコメントを書きます。

がんばりやいいところを見つけて、わかりやすく書くのは難しいですね。

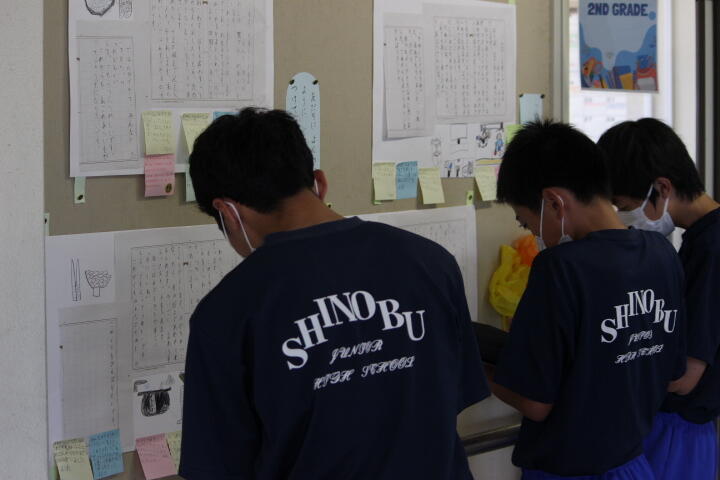

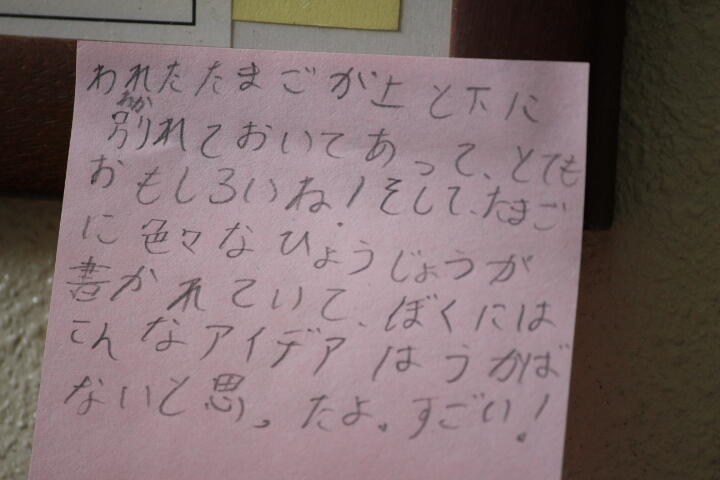

3校時目は、作文・絵の作品へのコメント書きをしました。

子どもたちのがんばりを見つけて、あたたかい励ましのコメントを書いていました。

「字が下手なんです」といっていた生徒も、一文字一文字丁寧に心を込めて書いていました。

その思いは、きっと読んだ子たちに伝わるはずです。

子どもたちと遊ぶことも、とっても大切ですね。

中学生も、この時間が一番楽しくて得意そうです。

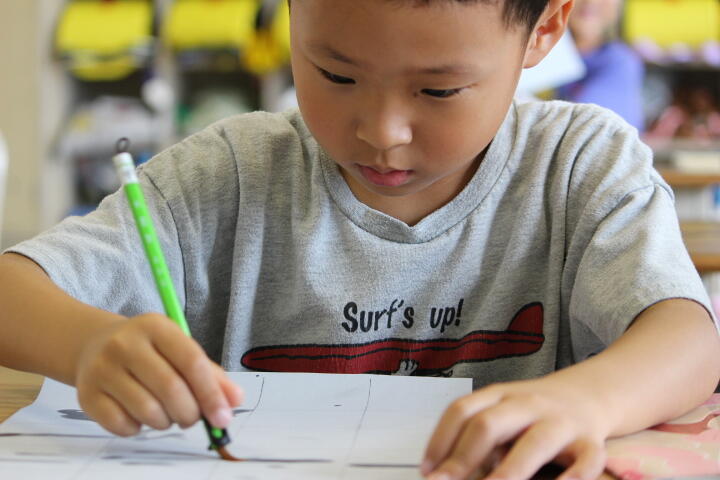

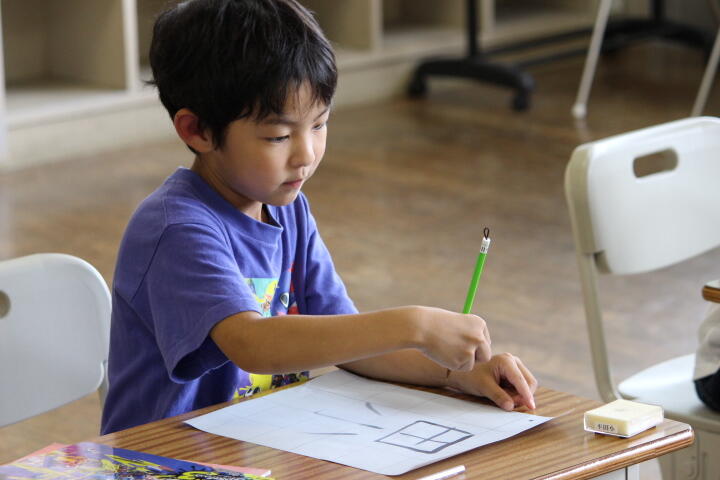

水書用筆を使って〔1年書写〕

学習指導要領では、1,2年生の書写指導に「水書用筆(すいしょようひつ)」を使用することが記述されています。

「水書用筆は,扱いが簡便で弾力性に富み,時間の経過とともに筆跡が消えるという特性をもっている。その特性を生かして,「点画」の始筆から,送筆,終筆(とめ,はね,はらい)までの一連の動作を繰り返し練習することは,学習活動や日常生活において,硬筆で適切に運筆 する習慣の定着につながる。また,水書用筆等を使用する指導は,第3学年から始まる毛筆を使用する書写の指導への移行を円滑にすることにもつながる。」

硬筆では体感しにくい「とめ・はね・はらい」の感覚を理解し、硬筆においても意識することができる

水書用紙は乾けば文字が消え、何度も繰り返し練習することができるので、正しい運筆が習慣化する

何より、水なので、汚れる心配もなく取り扱いが簡単です。

水書用筆で「おれ」学習をしました。

集中して、がんばっていました。

授業の後半は、筆に慣れるよう、自由に書いてみました。

平仮名や数字、中には漢字やアルファベットを書く子もいました。

わっかでへんしん さつえい会〔2年図画工作科〕

図画工作科「わっかでへんしん」の作品ができあがりました。

今日は、学習のまとめの時間

かっこいい・かわいいポーズをして、互いに写真を撮りあいました。

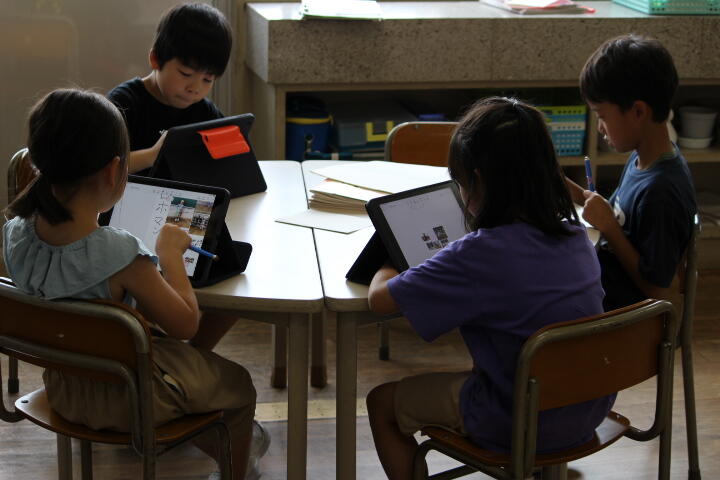

タブレットPCを使って、撮った写真を取り入れながら学習のまとめと振り返りをしました。

むずかしかったこと、工夫したこと、がんばったことなどを書き込んでいきます。

図書館環境整備〔ひらサポの協力〕

ひらたサポーター(通称 ひらサポ)の協力により、図書館の環境整備をしていただきました。

学校図書館の蔵書管理の電算化により、図書ラベル貼りやパソコンへの登録などの作業が必要となっています。

今日は、学校司書と一緒にラベル作りなどの作業を進めてもらいました。

図書館にはエアコンがないため、蒸し暑い中での作業となりました。

学校司書は、「一人では大変なので、とても助かった」と話していました。

保護者・地域の皆様に支えられていることに、感謝申し上げます。

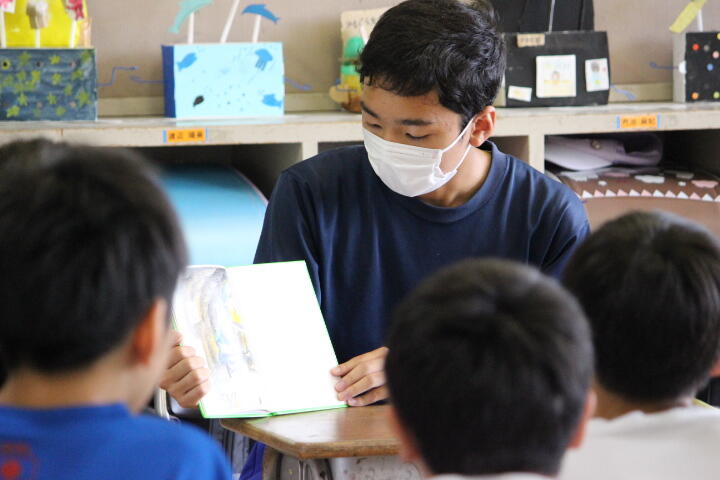

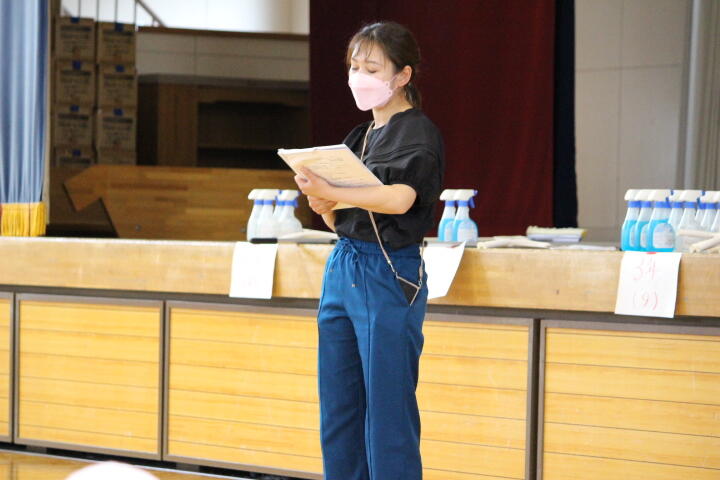

中学生が先生 2日目〔中学生ドリームアップ事業〕

1日目は緊張でいっぱいだったようでしたが、2日目も頑張りたいと張り切っている中学生。

朝の読書タイムには、読み聞かせをしてもらいました。

どんな本を選んだらよいか、どんな読み方をしたらよいかと、いろいろ考え悩んだ成果が、しっかり話を聞こうとしている小学生の姿から感じられました。

小学生の頑張っているところを見つけて、称賛の声をかける姿も見られるようになってきました。

2日目は、授業以外の教員の仕事も体験してもらいました。

まずは、3.4年生が理科の学習で使用している花壇の環境整備。

草が伸びてしまって、ホウセンカやヒョウタンの観察がしにくくなっていました。

「こんなことも先生はやっているのか。(結構ブラックだなぁ。)」との声も聞かれましたが、汗を流しながら作業してもらったおかげで、観察しやすい花壇になりました。

給食の後は、しっかり歯みがきのお手本役です。

午後は、保健室で養護教諭の業務を体験してもらいました。

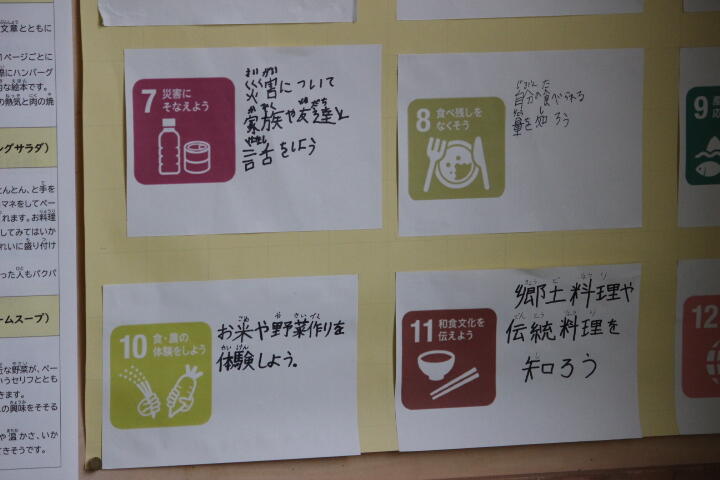

「食育ピクトグラム」の掲示物を作ってもらいました。

でき上った掲示物は、さっそく給食配膳室に掲示しました。

明日、小学生がどんな反応を見せてくれるのか、楽しみですね。

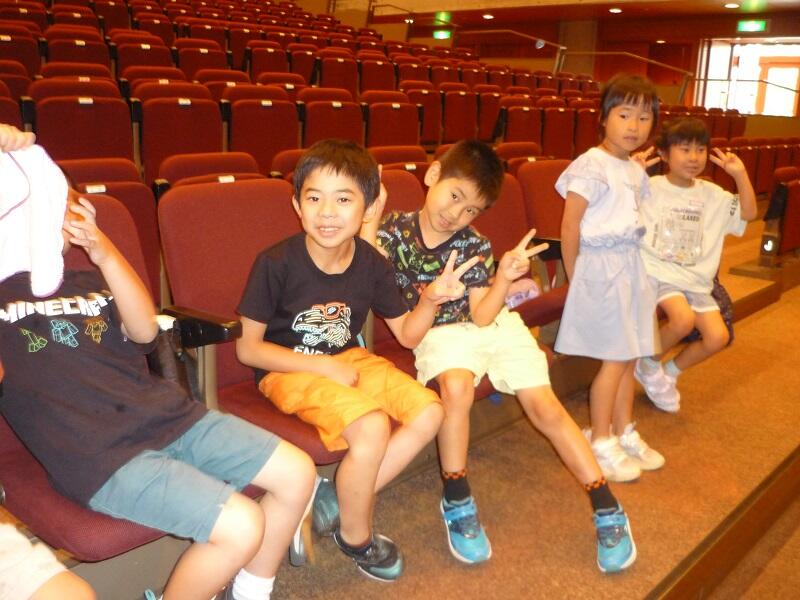

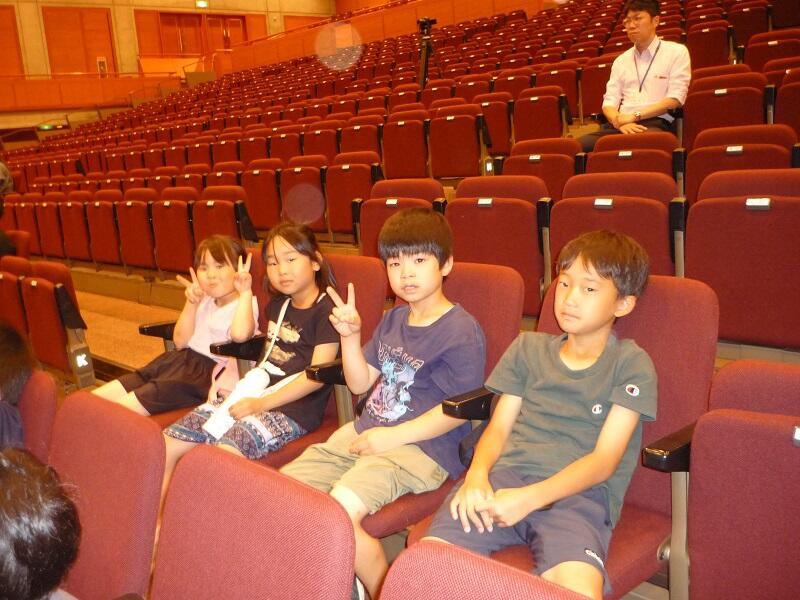

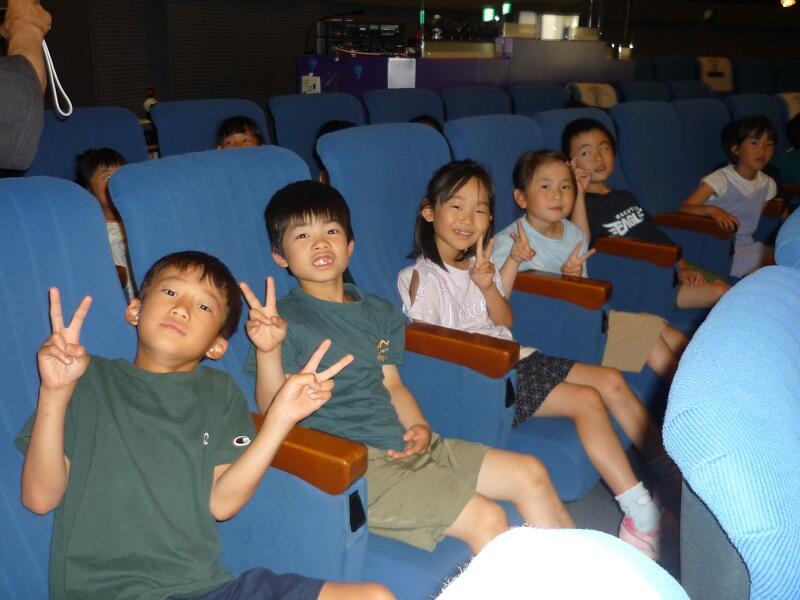

ミュージカル体験〔1.2年キッズシアター〕

1.2年生、バスに乗ってパルセいいざかに出発

キッズシアター「音楽座 ミュージカルシアターラーニング」

【ただ鑑賞するだけではない、まったく新しい参加型芸術鑑賞】

『星の王子さま』をテーマにし、歌や演奏、踊りを取り入れた、ミュージカル体験をしました。

子どもたちは、キャストの方と一緒に広いステージの上で踊ったり、

広いホールの客席から、キャストの方の音楽に合わせてリズム打ちをしたりと、

いっぱい体を動かし、心を弾ませ、

体と心で感じるイメージを膨らませる体験をしてきました。

著作権の都合上、会場内での活用の様子は掲載できませんが、子どもたちの笑顔から、どれだけ楽しかったのかが十分に伝わってきますね。

中学生が先生 1日目〔中学生ドリームアップ事業〕

信夫中学校2年生6名が、中学生ドリームアップ事業(職場体験学習)を行っています。

優しいお兄さんがやってきて、子どもたちもうれしそうです。

昼休みは、校庭で元気に遊びました。

授業を参観したり、担任の補助をしたりと、小学校の教員の仕事を体験しています。

5日間の活動で、どんなことを学び、感じてくれるのか、とても楽しみです。

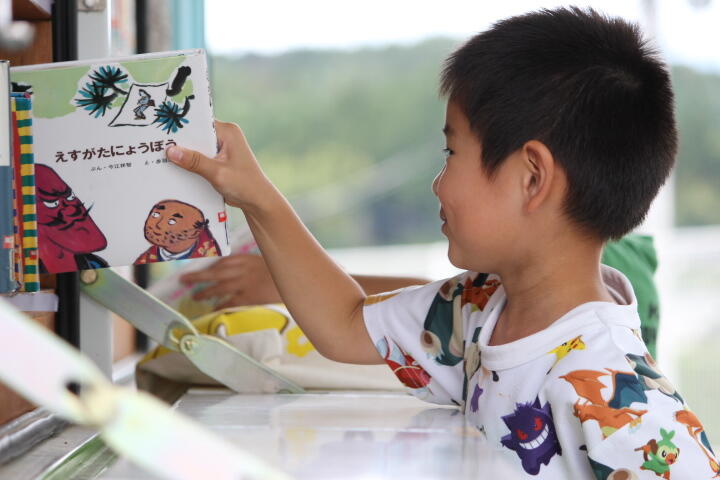

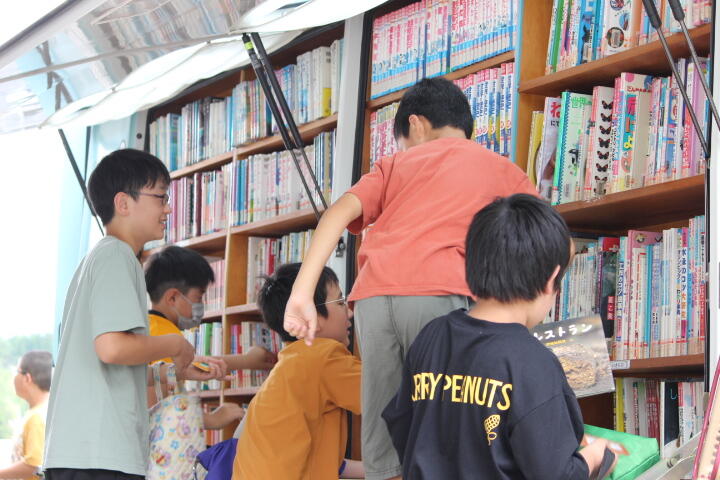

きょうは、しのぶ号の日

市立図書館 移動図書館「しのぶ号」

1学期最終の巡回です。

好きなこと・興味のあること・もっと知りたいことなどから本を選ぶ子

偶然目にしたタイトルから、読んでみようと本に手をのばす子

選び方も一人一人違います。

「書道の本だと思って取ったら、柔道の本でした」という子もいました。

いろんな出合い方がありますね。

すっきり、きれいになりました〔親子奉仕作業〕

授業参観に続いて、PTA健全育成委員会による親子奉仕作業を行いました。

保護者の方には、普段の子どもたちの清掃だけでは手の回らない、窓ガラスの高いところや窓の桟をお掃除していただきました。

子どもたちは、窓ガラスの手の届くところや教室の出入り口の桟、ほこりのたまっている棚の中や廊下の隅などをお掃除しました。

約30分間の作業時間でしたが、校舎がすっきりきれいになりました。

健全育成委員の皆さんには、最後のあと片付けまで、すっかりお世話になりました。

親子で考える〔授業参観〕

お忙しいところ、ほぼ全家庭に来校いただき、授業参観を行いました。

今回の授業参観では、子どもの視点・大人の視点で地域の防災について考えたり、算数科で子どもが考えているようすを近くで見ていただいたり、道徳科で善悪の判断についてお父さんから意見をいただいたりするなど、子どもと大人の距離が近い、保護者参加型の授業が多くみられました。

本校は少人数のため、どうしても考えの幅が狭くなりがちです。今日の授業参観ではいろいろな見方・考え方があることに触れることができる貴重な時間となったようです。

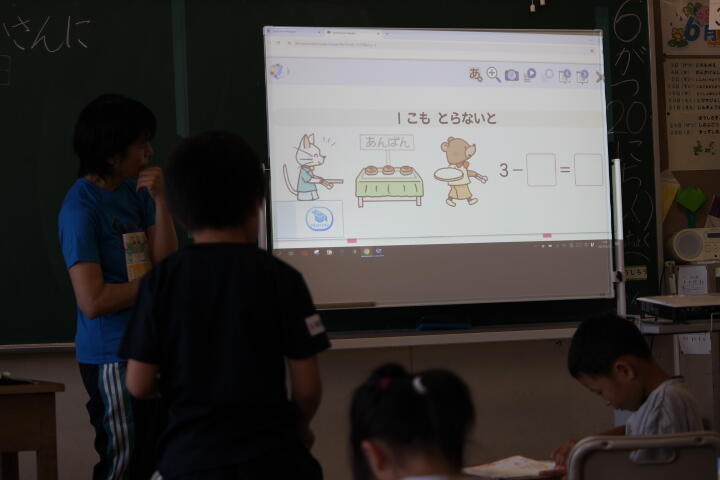

1こも とらないと〔1年算数科〕

3こある あんぱんを 1こもとらないと どんな計算になるかな。

子どもたちは、「1個をとらない」のことを「食べない」「いらない」など、自分なりの言葉に言い換えてしっかり感がていました。

「0」を使うひき算について、向き合っている1年生でした。

歯の健康、視力低下が課題〔学校保健委員会〕

学校保健委員会を開催しました。

学校薬剤師、福島市保健所信夫地区担当保健師、保護者代表、教職員が参加し、本校児童の健康・生活に関する実態と保健課題などについて話し合いました。

むし歯予防について、どのような取り組みをしているのか。

視力低下を防ぐためには、どのようなことに気を付けていかなければならないのか。

学校・家庭それぞれの立場から、情報を共有しあいました。

学校では、歯みがきソングに合わせて3分間の歯みがきを給食のあとにしていますが、家庭では3分間はなかなか難しいようです。

一方で、定期的(3.4か月ごと)に、歯科医でむし歯の検査とフッ素材塗布をしている家庭が多いことも知ることができました。

歯と口の健康について、保健師さんからは、次のようなご指導がありました。

・「痛くなければいいか」と思わずに、早めに受診・治療をすることが大切である。

・大人も定期的に歯科受診でプロのケアを受けることが大切であり、大人が歯を大切にしている姿を見て子どもたちも歯を大切にしようとする意識が芽生えてくる。

保護者の方からは、「初めて参加しましたが、子どもたちの健康・生活のようすや気を付けなければならないことを知ることができて、参加できてとてもよかったです。」と感想をいただきました。

暑い中、ありがとうございます〔用務職員共同作業〕

用務職員による共同作業が行われました。

技能主査一人では作業に手が負えない、校庭から道路のはみ出していた樹木の剪定作業をしていただきました。

4人で手際よく、丁寧に作業をしていただいたおかげで、環境を整えていただくことができました。

午後から暑くなりましたが、ご協力いただき、ありがとうございました。

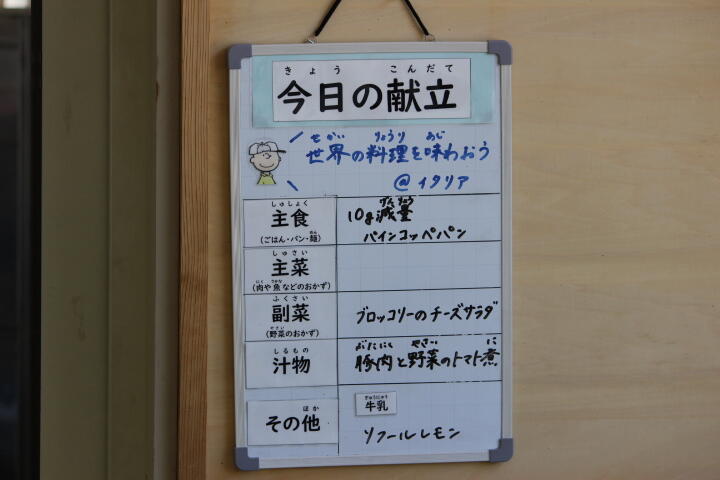

世界の料理を味わおう

パインコッペパン

ついつい、パインだけをつまんで食べてしまいますね。

今日もおいしくいただきました。

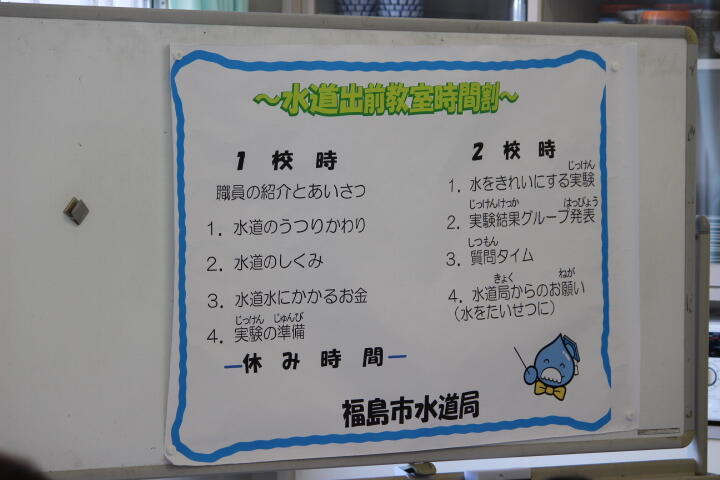

水はどこから・どうやって〔4年水道出前教室〕

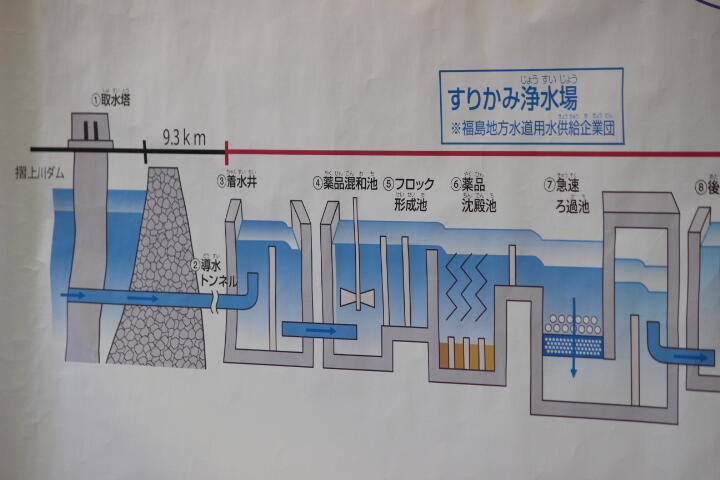

4年生は、社会科「水はどこから」の学習で、福島市水道局による水道出前教室を行いました。

前半は、水道局の皆さんから、水道の仕組みや水道にかかわるお金などについて説明していただきました。

福島市では、摺上川ダムの水が長いトンネルを通ってすりかみ浄水場までやってきて、水道水になるそうです。

後半は、ダムの水が水道水になるしくみを実験で確かめました。

汚れた水に凝集剤を入れると、表面に浮いていた汚れがどんどん固まって沈むようすを確認しました。

凝集剤を入れなかった水はにごったままですが、入れた水は透明に透き通ってきます。

透き通った水を、つぶの大きさの違う砂が入った装置でろ過すると、さらに透明できれいに水になって出てきました。

塩素を加えて消毒することで、水道水になります。

水道局の方からは、「みんな真剣に話を聞いてくれて、うれしかったです。」「いい子たちですね。」とお褒めのことばをいただきました。

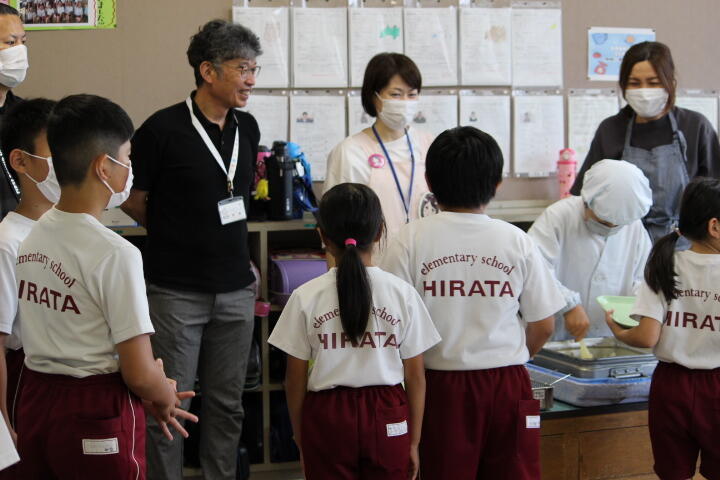

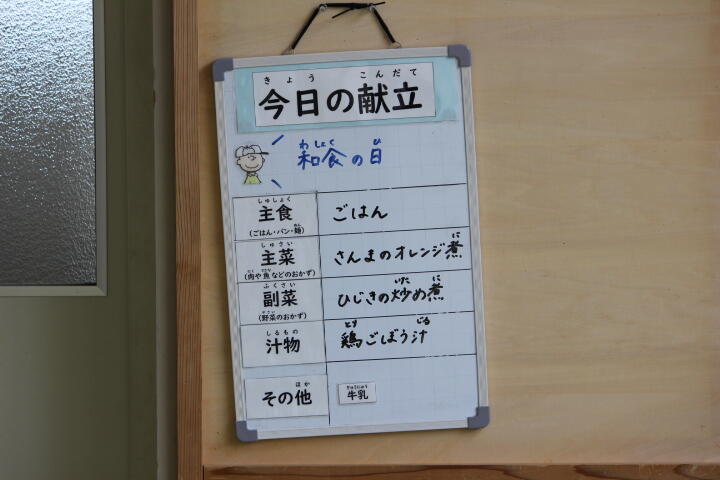

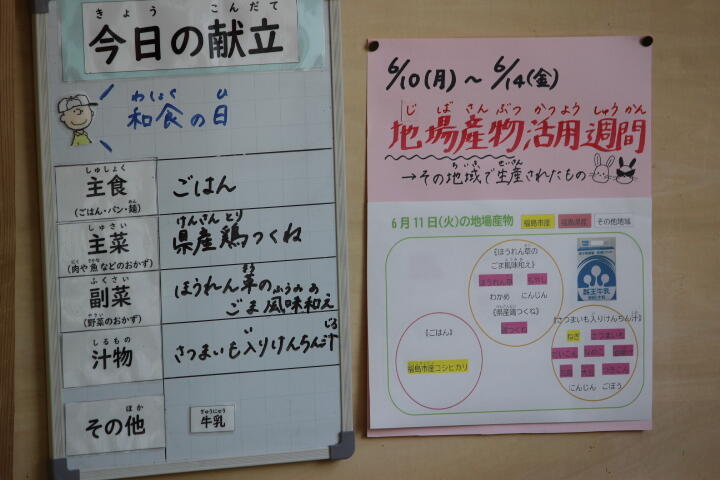

学校給食センター学校訪問

平田小学校の給食は、福島市南部学校給食センターで作られて、配送されています。

今日は、南部学校給食センターの所長さん、献立を作っている栄養士(栄養教諭)さん、給食を作る調理員さんが来校し、給食の配膳のようす、給食を食べているようすを見ていただきました。

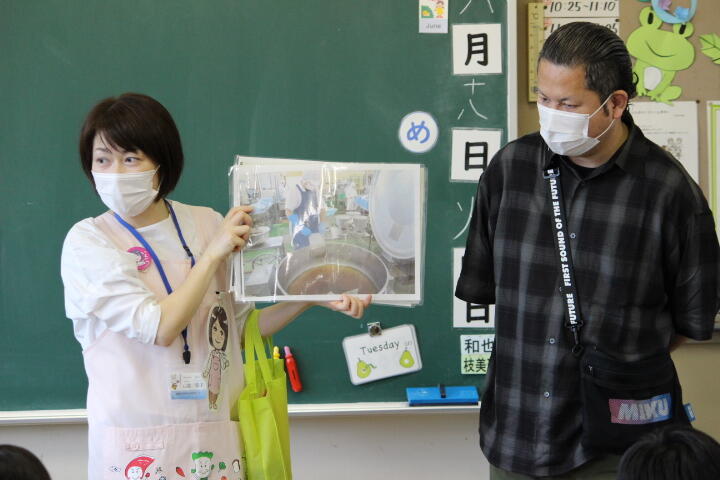

栄養士さんと調理師さんから、給食を作っているときのようすを聞かせていいただきました。

下の写真は、今日の給食の鶏ごぼう汁のだしをとっているようすです。大きな鍋で、30分以上かけて丁寧にだしをとるそうです。沸騰させないように気を付けながら、作業するのだそうです。

大きなお玉を使って、各校の食缶に取り入れるときには、具の量に差が出ないように、よくかき混ぜながら均等になるように気を付けているそうです。

今日もおいしい給食をいただきました。笑顔がいっぱいになります。

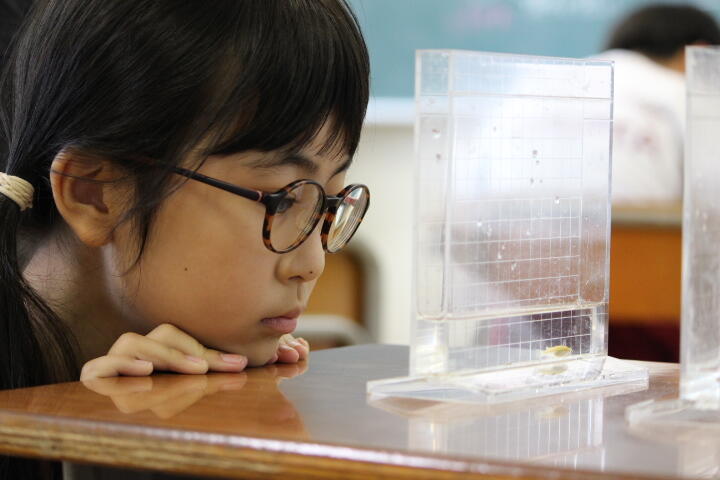

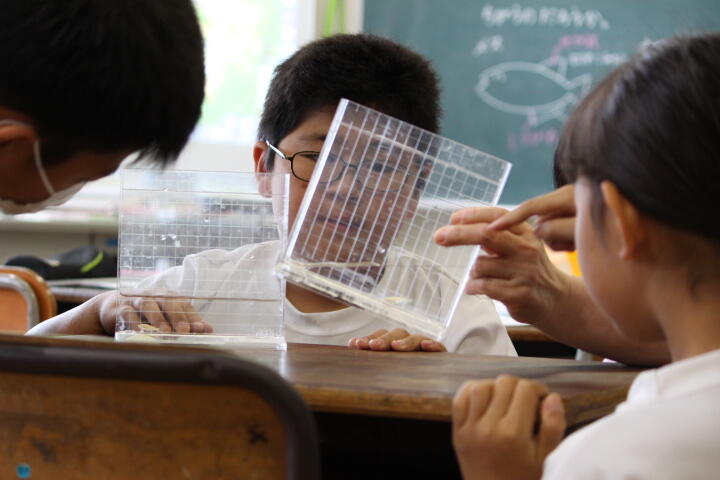

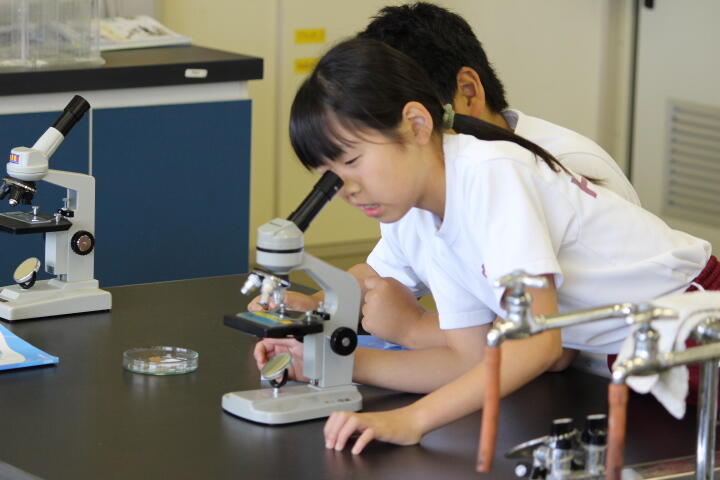

サポートティーチャー〔5年理科〕

5年生は、メダカのオスとメスの違いを観察します。

ひれの形や切れ込みの違いは、分かったかな。

メダカは、今年も地域のひらサポ(ひらたサポーター)の方から提供していただきました。

授業の後半は、サポートティーチャーにアドバイスをしていただきながら、けんび鏡の基本的な扱い方を学びました。

けんび鏡でアクリル定規の目盛りを拡大したあと、定規を左右に動かしてみます。

「あれ」と子どもたちから声が上がります。

左に動かしたのに、

右に動かしたのに、

ふしぎなことがおきますよね。

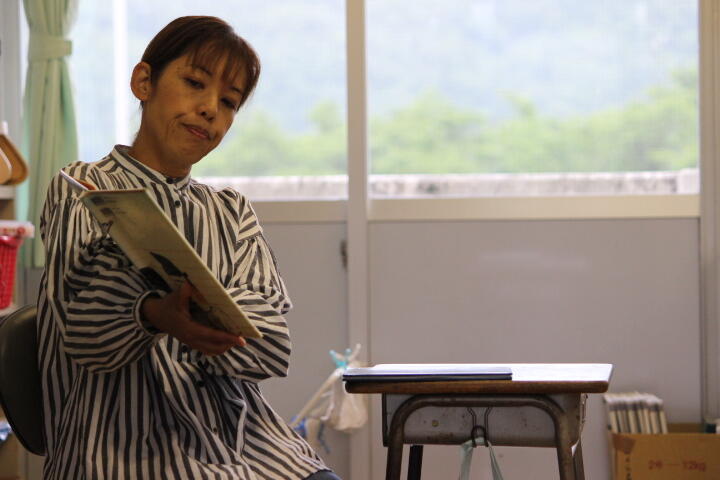

読書ボランティア読み聞かせ

朝の読書タイム、本年度2回目の読書ボランティアによる読み聞かせを行いました。

学年ごとに、子どもたちが興味を持ちそうな本を選んでいただき、読み聞かせをしていただきました。

6年生は、狂言を基にした「附子(ぶす)」のお話

6年生らしい選書をしていただき、ボランティアさんのセンスが輝きます。

読む速さ、声の抑揚、読むときの表情など、ボランティアさんそれぞれの細かい工夫が子どもたちを本の世界に引き込みます。

読み聞かせのあと、お仕事に向かわれる方もいらっしゃいました。

6名のボランティアの皆さん、朝の貴重な時間にもかかわらず、本当にありがとうございました。

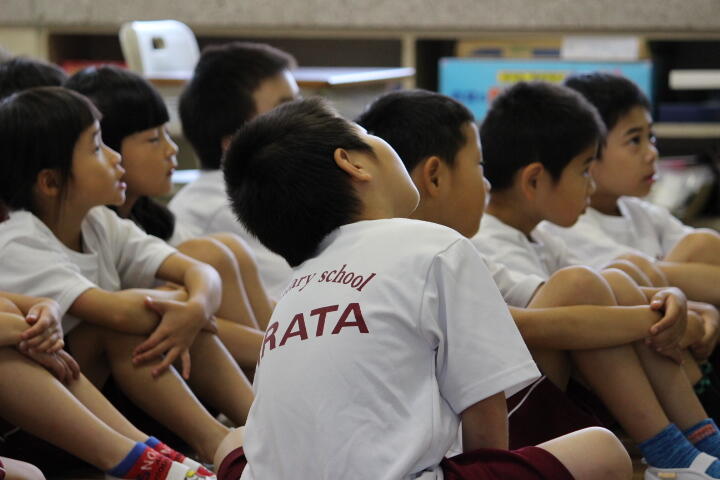

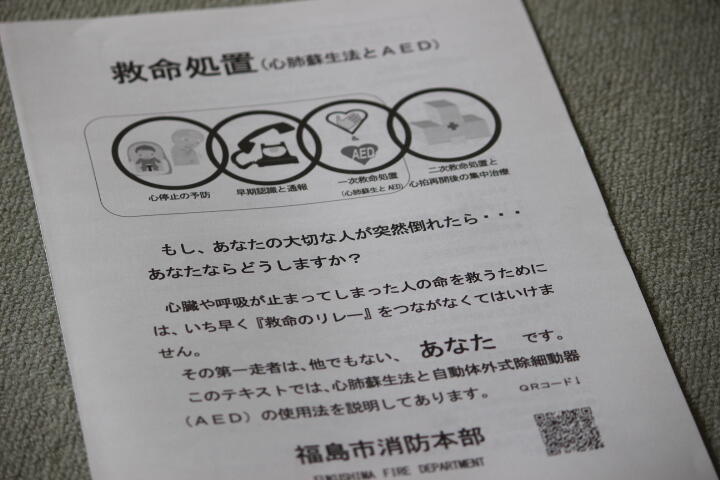

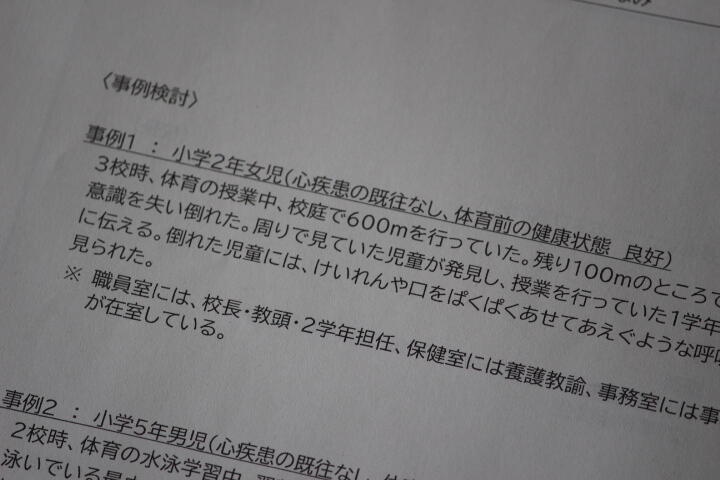

児童の命を守るために〔教職員AED研修〕

熱中症・プール学習など、学校での児童の事故はあらゆる場面で想定されます。

児童が突然倒れたら、意識を失ったら、私たちは命を守るために何をしなければならないのか

福島南消防署信夫分署から講師を招き、心肺蘇生法とAEDの使い方、事例をもとにした緊急時の対応についての研修を行いました。

おとなと子どもでの心肺蘇生法やAED使用方法の違いを確認し、演習をしました。

事例検討では、平田小での場面(場所や人員)を踏まえ、だれが、何を、どのように行動するのかを考え、確認しました。

事故が起きないことが一番ですが、何かが起きたときに慌てないで対応できるよう、準備をしておくことの大切さを学びました。

あんなところが こんなところに見えてきた〔5年図画工作科〕

場所にあるものの見方を変えながら、形や色をもとに、楽しく見えるものをつくっています。

階段の手すりが、水族館のようになっています。

教室の壁の塗装がはがれたところは

誰かが、あなをほったのかしら?

それとも、あおむしが食べちゃった?

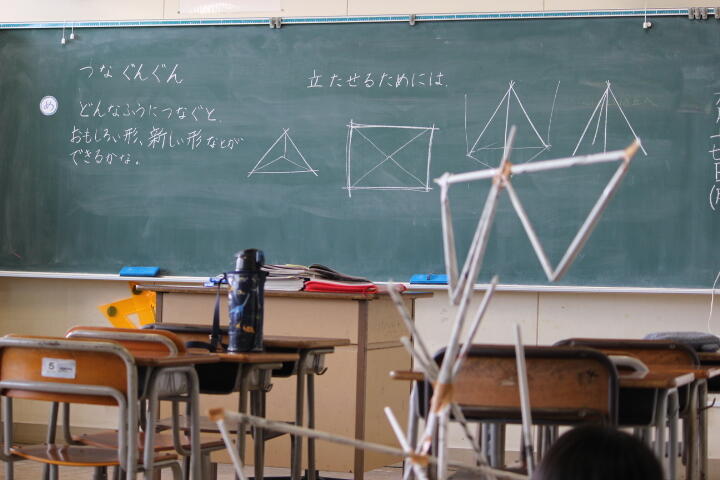

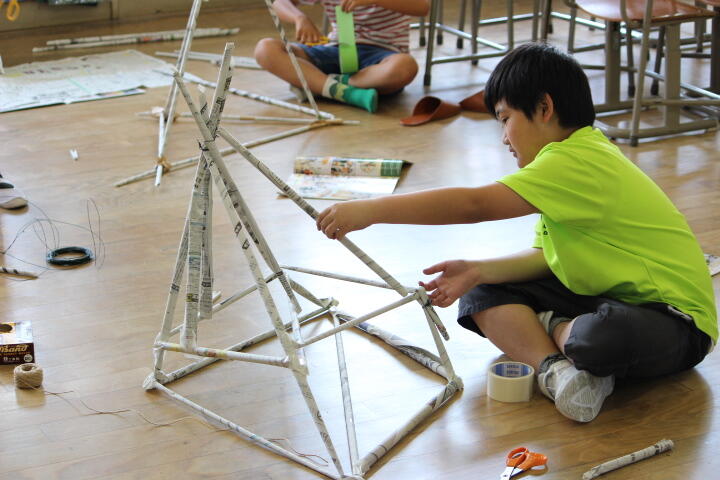

おもしろい形、新しい形ができるかな〔4年図画工作科〕

細く丸めた新聞紙

どのようにつないだら、どんな形になるかしら

できあがりの形を見通しながら、試行錯誤を繰り返し、形ができあがっていくのが楽しいですね。

1-6からの大逆転勝利〔PTA親善ソフトボール大会〕

9人で挑んだ平田小チーム

1-6とリードされ、相手に流れがあるかと思われた6回表の攻撃

連打 で打者一巡の猛反撃

なんと6-6に追いついて、しかも満塁の逆転のチャンスに選手も応援もボルテージが最高潮になったところでしたが、、、

時間切れのため、同点じゃんけん決戦にもつれ込みました。

じゃんけん対決もさらに盛り上がりを見せ、一喜一憂

平田小に勝利の女神がほほえみました。

選手の皆さん、応援の子どもたち、ご家族、教職員、みんなで盛り上がった試合となりました。

暑い中でしたが、皆さん、お疲れさまでした。

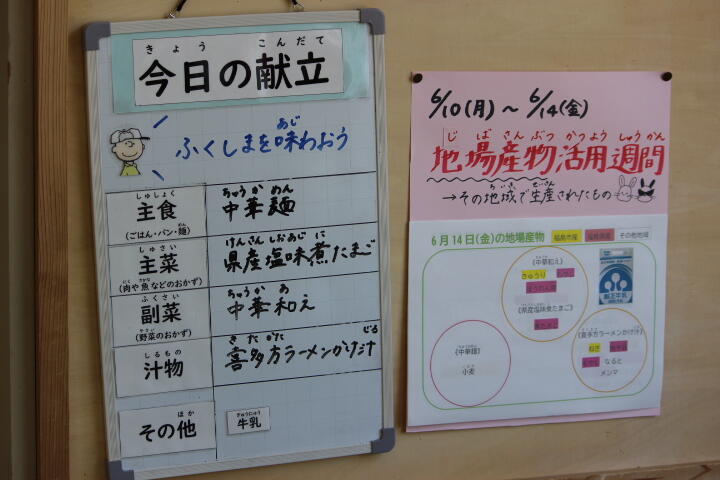

地場産物活用週間 最終日

朝の健康観察で、「今日のこころのようすは?」の質問に「とてもよい」と答えた子がいます。

「だって、喜多方ラーメンなんだもん」

子どもたちに人気の献立、今日もおいしくいただきました。

つぶの大きさによって水のしみこみ方は〔4年理科〕

「ろ過」やりましょうよ。理科室に準備していた用具を見た4年生。

社会科で浄水場の学習をした子どもたち。水がきれいになるためのしくみは分かっているようです。

では、どうして種類の違う砂を使うのかの問いから

つぶの大きさが違うと、水のしみこみ方も違うのかを実験で確認しました。

実験の操作をする子、実験の様子を動画撮影する子、役割を分担して学習を進めます。

地域の皆様の力を借りて〔学校評議員会〕

本校の学校評議員は、小田区長、山田区長、民生委員、交通安全母の会会長、PTA会長の皆様にお世話になります。

第1回学校評議員会では、本年度の学校経営・教育課程について説明し、子どもたちの学習の様子を見学していただきました。

学校評議員の皆様からは、子どもたちが落ち着いて学習に取り組んでいる様子、教師が児童に寄り添いながら、温かい雰囲気で学習が進められている様子などについてお褒めの言葉をいただきました。

また、小規模の平田小から大規模の信夫中に進学するにあたり、心配なことはないかなどの問いもありました。小学校段階から、小学校間の交流学習や中学校との連携を段階的・計画的に行っていることを説明しました。

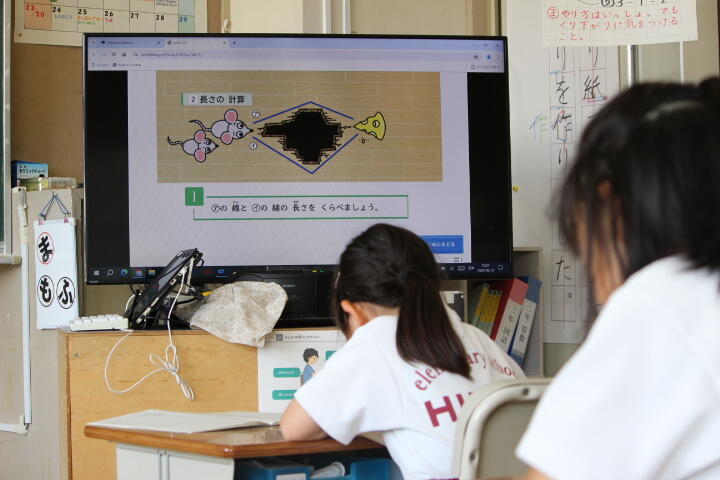

2年生の算数科では、竹のものさしを使って長さをはかる学習を見て、「竹のものさしは懐かしいな。どうして定規ではなくて、竹のものさしを使うのか。」と質問がありました。

長さをはかる学習では、1年生の段階から「端をそろえて」はかりとることを学習します。

ものさしは、端が「0」なので、端をそろえてはかることに適しています。

また、ものさしは基本的には、左端から測定しますが、右からでも途中からでも長さをはかり取ることができるよさがあり、目盛には数が書かれていません。

そのような理由で竹のものさしを使っていることを説明させていただきました。

こむこむ館学習〔1.2年〕

全員そろって、バスで出発

バスでお出かけするのは、楽しいね。

これぞ、平田の子どもたち

お話をよく聞いて、言われたことを守ってちゃんと行動できます

プラネタリウムは、「はるちゃんとほしのどうぶつえん」

動物の星座についてのおはなし

1年生には、プラネタリウムが初体験の子もいて、とても楽しかったようです

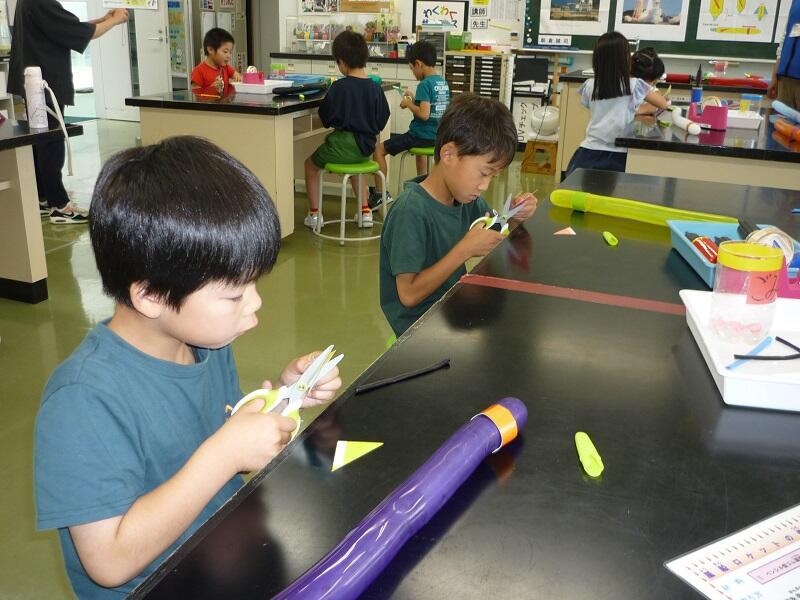

風船ロケットづくり

風船が割れてしまって少し大変でしたが、楽しく工作して遊ぶことができました。

こむこむ館のみなさん、運転手さん、ありがとうございました。

地面を流れる水は〔4年理科〕

校庭に水がたまったり、川のように水が流れたりするのは、どうしてかな

さかになっているから

水は上から下に流れるから

図工の「コロコロガーレ」のビー玉と同じだよ

ビー玉を手にした4年生は、校庭の水たまりになりそうなところや、水が流れそうなところを探して、地面のようすを調べました。

雨が降ったら、水たまりや川のようになったところを観察する予定ですが、しばらく雨の予報はないようなのが気がかりでもあります。

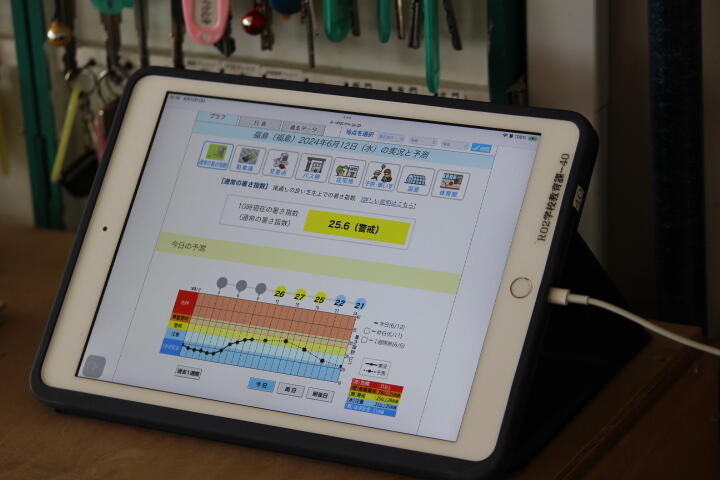

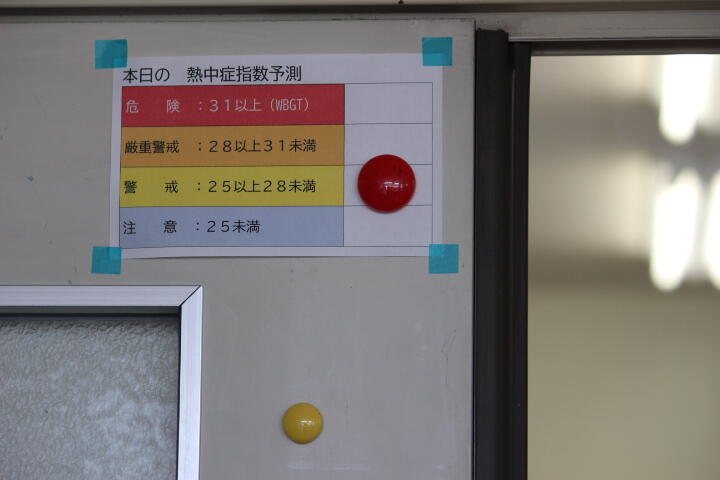

熱中症を防ぐ

福島市の今日の予想最高気温は33℃

30℃を超す日が数日続く見通しです

職員室では、環境省の熱中症予防サイトで情報を確認しています

体育や外遊びの際の注意事項や水分の補給などを呼び掛けています。

教室ではエアコンも始動しました。

子どもたちは、木陰や日陰で楽しそうに遊んでいます。

熱中症防止に向けて、規則正しい生活(早寝・早起き・朝ごはん)、十分な睡眠など、ご家庭での協力をよろしくお願いします。

1校時目の教室は

一人で課題に取り組む子、友達と一緒に考える子、タブレットPCを使って確認する子

一つの教室の中で、子どもたちはそれぞれの方法で学習に取り組んでいます。

担任は、子どもたちの様子を見守りながら、問いを投げかけ、ヒントを与え、考えを深め広めさせる言葉かけを工夫しています。

平田んぼはやらないけれど〔ひらサポ〕

ひらサポの渡邉さんが、平田んぼ(ひらたんぼ)を耕運してくださいました。

今年は、稲作の学習は行わないため、平田んぼの出番は来年までありません。

「このまま草が生えたら、来年たいへんだから」と作業をしてくださいました。

子どもたちのために、労を惜しまずお力を貸していただける地域の皆さんに、感謝の思いでいっぱいです。

目標に向かって〔5.6年体育〕

5.6年生も、今年度初めてのプールでの学習でした。

水温25℃、気持ちいい冷たさです。

高学年の水泳運動は、「クロール」「平泳ぎ」「安全確保につながる運動」で構成されます。

「クロールで25m泳げるようになりたい」「100mを泳ぎたい」

プール開きの際に決めた目標に向かって、頑張っていきます。

目標を達成する喜びをぜひ味わってほしいですね。

地場産物活用週間

今週は、福島県・福島市産の食材をふんだんに使った献立になっています。

楽しいプール〔1.2年体育科〕

待ちに待った、プールでの学習

本年度のプールでの学習は、1.2年生から始まりました。

小学校の広いプールに1年生は少し驚いていましたが、入ってみると大丈夫、楽しい声がいっぱい広がりました。

低学年の水遊びは、「水の中を移動する運動遊び」「もぐる・浮く運動遊び」で構成されます。

今日は、列になって歩いたり、走ったり、ジャンプしたりしながら、水に親しむ楽しさを存分に味わっていました。

安全に楽しく、プールでの学習をしていきましょうね。

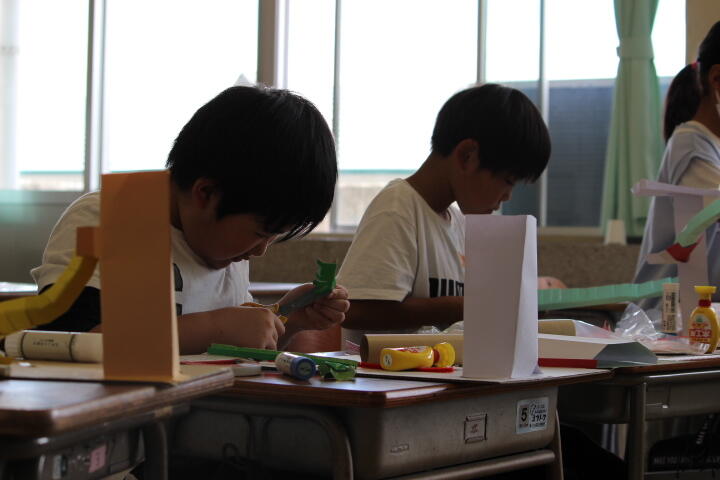

転がるかな〔4年図画工作科〕

切って、つないで、コースを作っています。

ビー玉が止まらないで最後まで転がるコースを作るのはなかなか難しいようです。

ビー玉が飛び出さないようにもしないといけませんね。

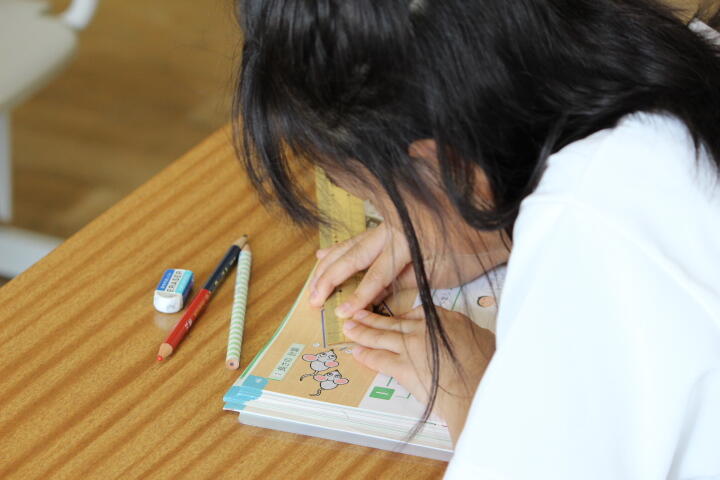

どちらが長いかな〔2年算数〕

折れ曲がっている2つの線の長さをくらべています。

どうすれば、はかることができるかな。

ものさしをしっかり押さえてずれないようにしながら長さをはかっています。

長さもたし算を使えば、くらべられるのかな。

人権とは〔弁護士によるいじめ防止出前授業〕

福島県弁護士会によるいじめ防止出前授業が行われました。

4.5.6年生が、弁護士さんによる話にしっかり耳を傾け、自分のこととして考えました。

人権とは、幸せに生きるための権利であり、自分にも周りのすべて人にも等しく与えられている権利

その人権が、いじめによってどのように奪われていくのかを、いじめる人、いじめられる人、それを見ている人のそれぞれの立場から考えました。

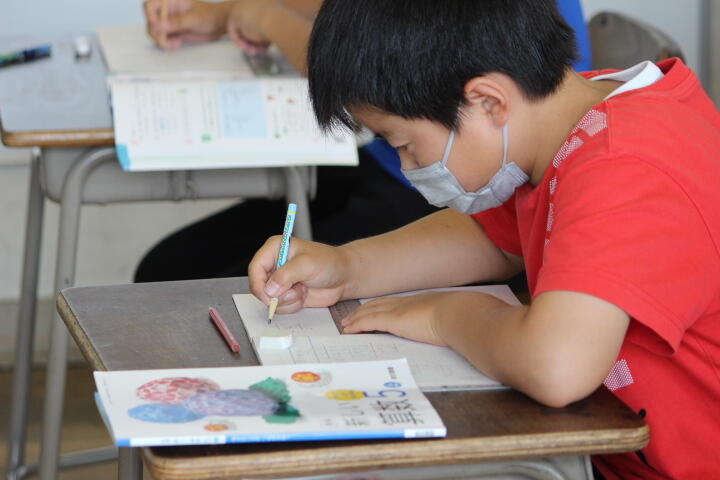

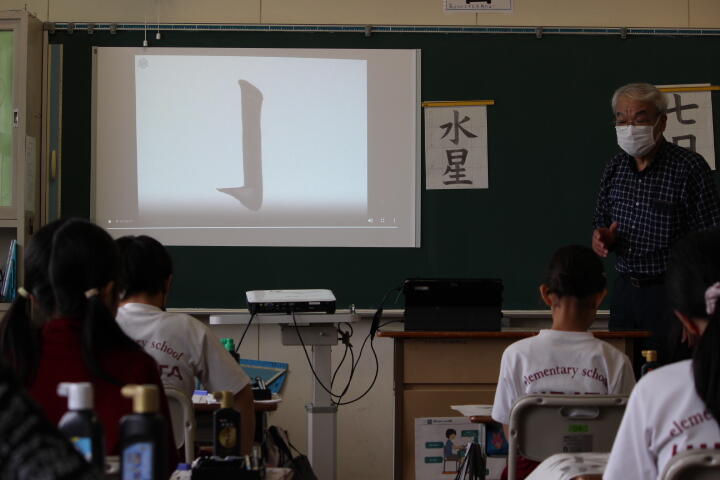

たなばた展に向けて〔特別非常勤講師書写指導〕

県たなばた展に向けて、3年生以上は特別非常勤講師による書写の学習をしました。

今日は、点・画・はらいなどの基本を動画を用いて確認しました。

穂先の向きや筆圧の違いによる線の太さなどに気を付けながら、集中して取り組んでいました。

納得のできる作品が仕上がるよう、あきらめずに取り組む子どもたちです。

正しくみがけているかな

6月4日から「歯と口の衛生週間」です

2年生は、学級活動で歯磨きのしかたを学習しました。

染出し剤を使って、歯の汚れやみがき残しを確認しました。

歯と歯の間や歯のくぼみは赤く染まっていますね。

鏡でよく見て、みがき残しがないようにていねいにみがきました。

学校でも家でも、食べた後にはしっかり歯みがきをしましょうね。

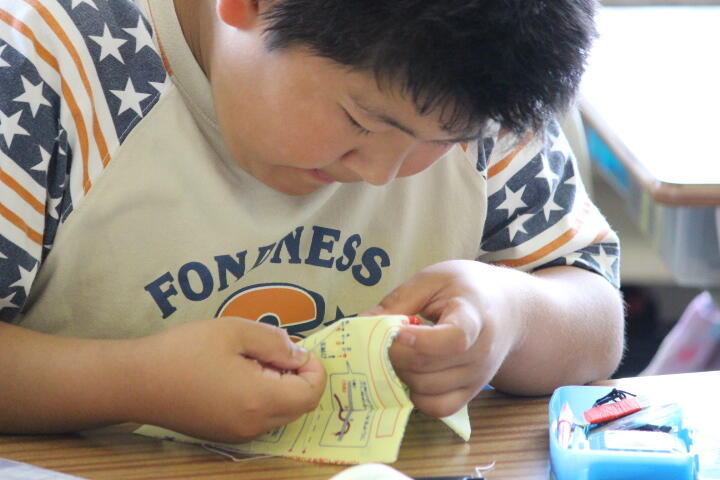

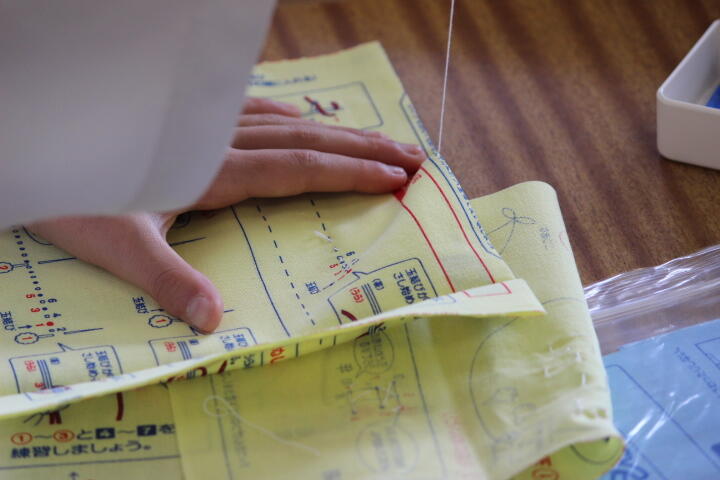

なみぬいに挑戦〔5年家庭科〕

難しいけど、できるとうれしい

玉結び、玉どめができるようになった5年生は、なみぬいに挑戦しています。

無言で針と糸をひたすら操る子、一つ一つの動きを言葉に出しながら作業する子、取り組み方はそれぞれです。

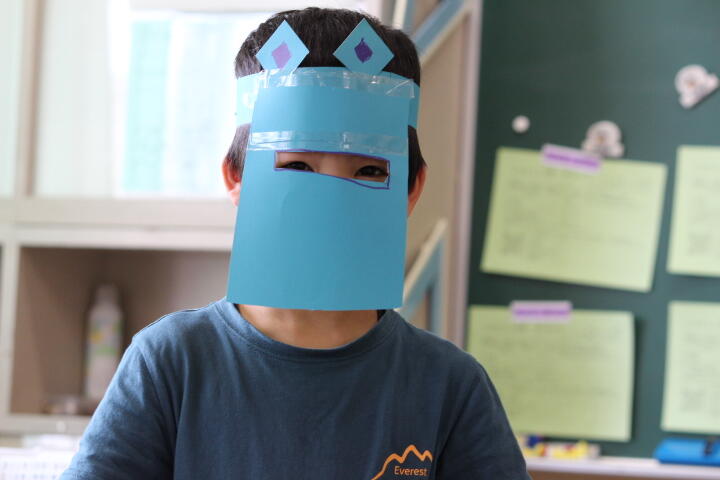

わっかでへんしん〔2年図画工作科〕

紙やテープを、切って・つないで・丸めて、わっかを作って変身してみましょう。

かわいい、おしゃれ、かっこいい姿に変身できたかな。

記録に挑戦〔新体力テスト〕

全校で、新体力テストに取り組みました。

縦割り班ごとに、次々と種目に取り組みます。

1年生は、高学年の子どもたちの力強い動きを間近に見て、まねようとしていました。

互いに関わり合いながら、自分の記録に挑戦していました。

「今朝は、子ども用プロテインを飲んできました。」と準備万端の子もいたようです。

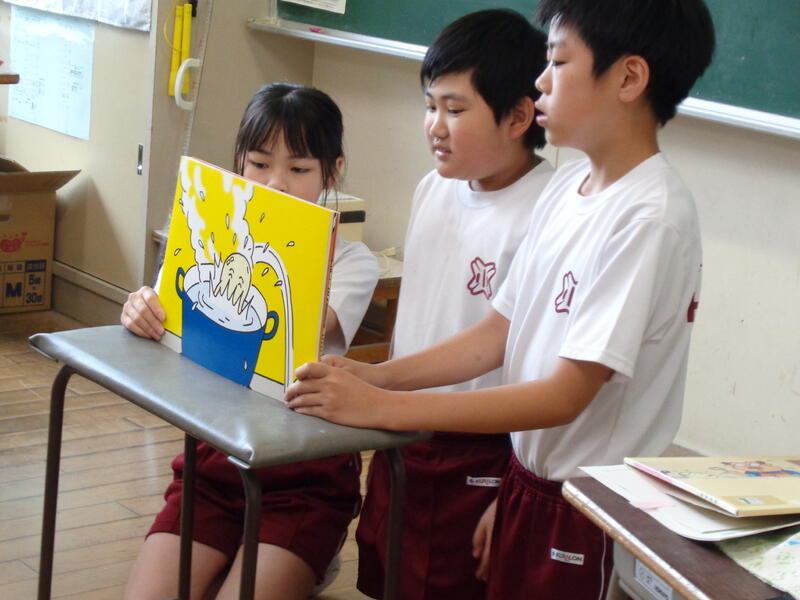

図書委員読み聞かせ

クローバーターム(朝の活動)、1.2.3年生の教室で図書委員会による読み聞かせを行いました。

それぞれの学年に合わせて本や紙芝居を選び、読み方も練習して取り組みました。

みんな、しっかりお話聞いてくれましたね。

でも、図書委員の子どもたちからは、本の選び方が難しかった、読み方が上手にできなかったなど、反省の声も聞かれたようです。

為すことによって学び、今回の気付きや反省をぜひ次に生かしていきましょう。

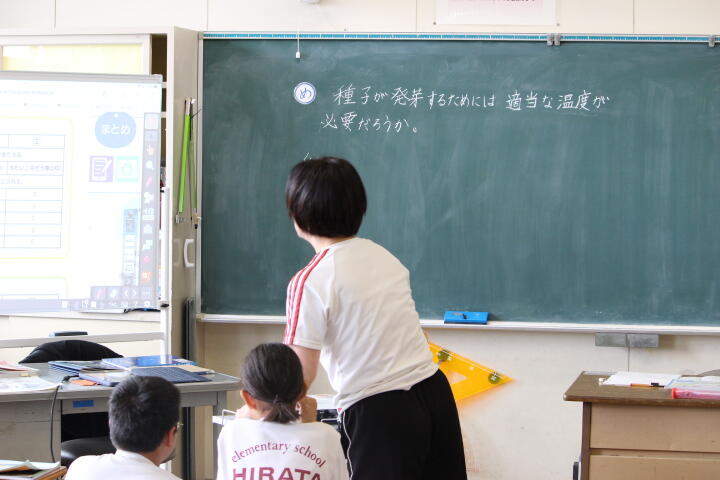

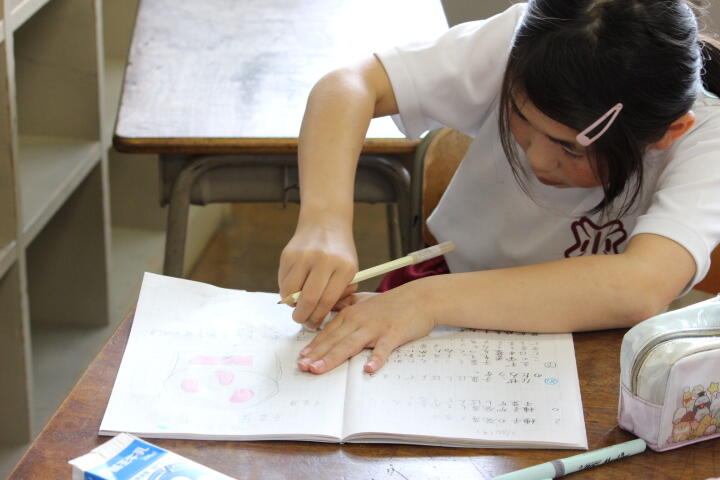

種子の発芽には、、〔5年理科〕

温度の条件を変えてインゲン豆の発芽の様子を観察している5年生。

温度の違いによって、発芽にどのような違いがあったのでしょうか。

分数の計算のくふう〔6年算数〕

仮分数や帯分数、3つの数の計算など、いろいろな分数の計算の仕方について、どんな工夫ができるのかを考えています。

考えを伝え、聞きながら、広め深めている6年生です。

いろんな動き〔1.2年体育〕

スキップ、カニ走り、カンガルーとび、アザラシ

いろんな動きに挑戦する子どもたち

楽しみながら、動きたいように、動ける体を育んでいきます

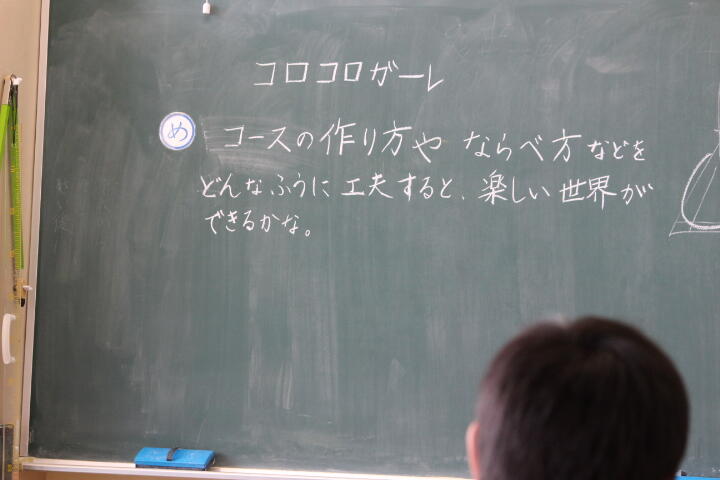

楽しい世界ができるかな〔4年図画工作科〕

はさみで紙に切れ込みを入れたり、切った紙をつないだり、いろいろな工夫をしながら、作業しています。

楽しい世界になるようにするためには、いろいろな工夫が必要ですね。

完成が楽しみです。

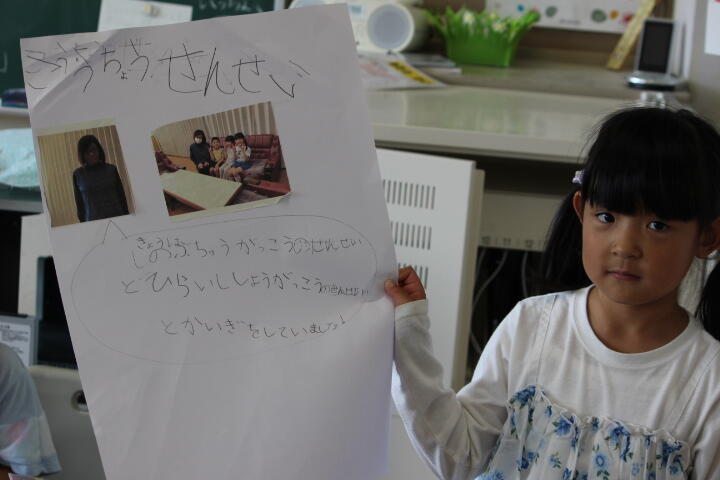

しつもんしたことをまとめてみよう〔1年生活科〕

1年生は、生活科の学習で先生に質問ことをまとめていました。

「どんなしごとをしていますか」

「たいへんなことは、なんですか」

タブレットPCを使って撮影した写真も取り入れて、まとめていました。

福島県福島市小田字本内26番地

TEL 024-546-4029

FAX 024-546-8650

Eメール hirata-e@fukushima-city.ed.jp