Blog

夢に近づく時間割。〔5年外国語科〕

夢に近づく時間割。〔5年外国語科〕

5年生が、EAAの手塚先生に「学びたい教科やなりたい職業」を(もちろん英語で)紹介しました。

日々の授業が「夢に近づく時間割」ですね。

かけはしNo.6〔学校だより〕

かけはしNo.6〔学校だより〕

R5 平田小学校だより「かけはし」No.6.pdf を発行しました。よろしくお願いします。

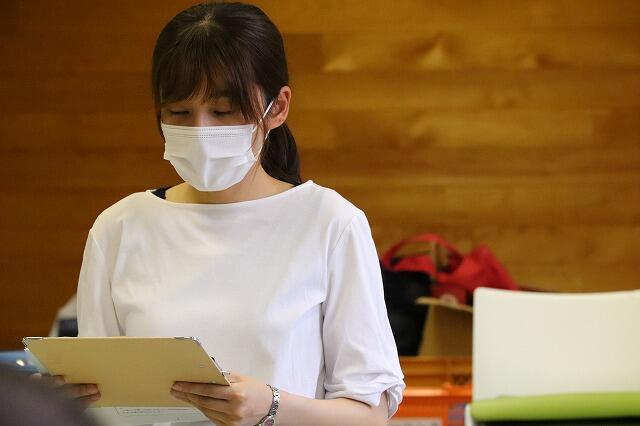

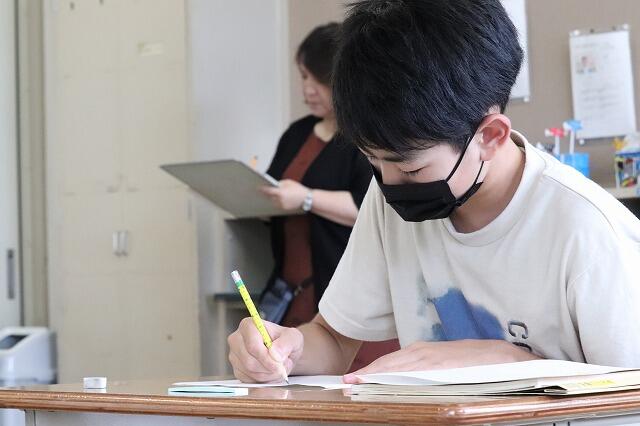

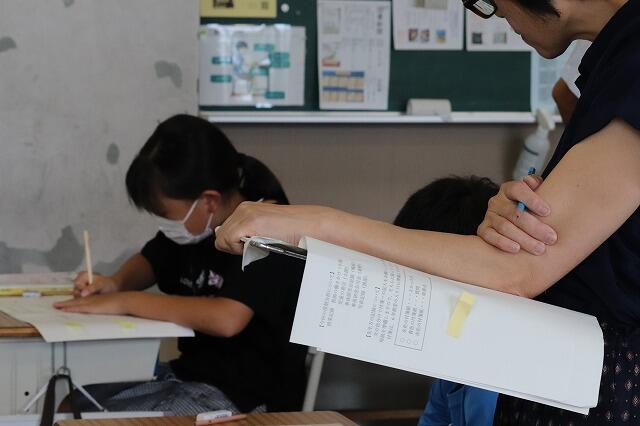

成長を確かめ合う。〔個別懇談〕

成長を確かめ合う。〔個別懇談〕

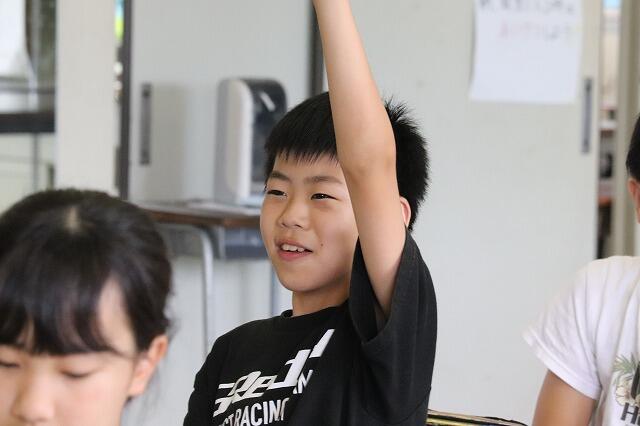

本日から「個別懇談」が始まりました。子供たちの成長の様子を保護者の皆様と共に確認し合えるよい機会と捉え、今年度より7月に実施することといたしました。一学期の学習の到達度、授業中の態度(発表・挙手など)、課題や宿題などの提出物、持ち物や忘れ物、係活動や当番活動、友人関係、学校行事・学級での取組への参加態度等からお話いたします。ご家庭での様子、帰宅後の友人関係、気になっていること、心配していること等をお教えください。子供たちのよりよい育ちのため、共通理解・共通実践したいと考えております。

よろしくお願いします。

紙風船。〔5年国語科〕

紙風船。〔5年国語科〕

落ちて来たら

今度は

もっと高く

もっともっと高く

何度でも 打ち上げよう

美しい

願いごとのように (黒田 三郎)

読みが深まると、皆の朗読がぐんと変わりました。素敵な詩、素敵な朗読でした。

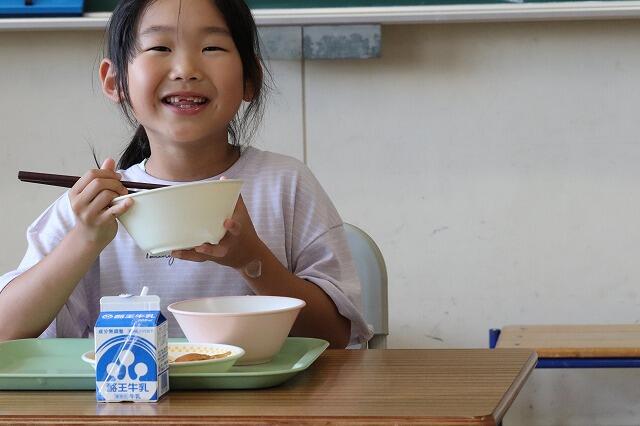

デザートゼリーはレモンorリンゴ。〔リザーブ給食〕

デザートゼリーはレモンorリンゴ。〔リザーブ給食〕

本日の給食は、金谷川小学校のお友達が考えたお誕生お祝い献立「おろしハンバーグ・ほうれん草ともやしのおひたし・春雨スープ・レモンゼリーorカルピスリンゴゼリー・ごはん・牛乳」でした。リザーブ給食とは、メニューの中から予め好きな方を選んでリザーブ(予約)しておく給食です。低学年はリンゴ派、高学年はレモン派が多いようでした。とてもさっぱりと、美味しくいただきました。

言いつたえられているお話。〔2年国語科〕

言いつたえられているお話。〔2年国語科〕

2年生が国語科の授業で「言いつたえられているお話を知ろう」の学習をしていました。

むかしむかし、テレビ番組『まんが日本むかしばなし』が大好きで、毎週欠かさず見ていました。一人で何役もの声を使い分けてお話をしてくれる、市原悦子さんと常田富士男さんの語り口も好きでした。2年生の国語科の授業に触れ、40年の時を越えて、当時のことがまざまざと蘇りました…今となっては古き良き時代です。

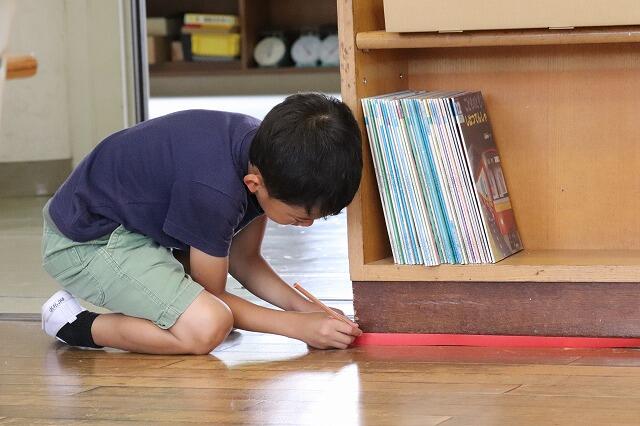

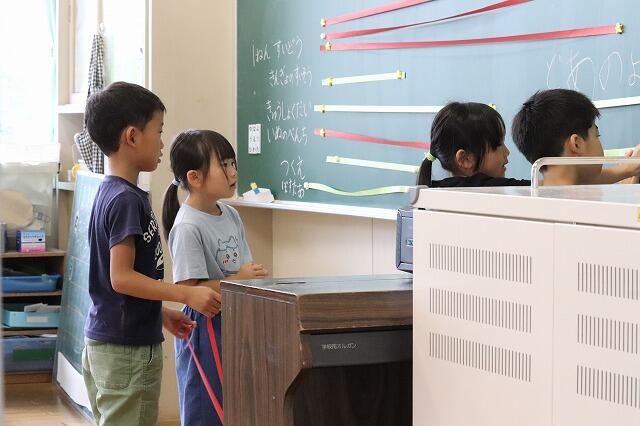

てえぷのながさ。〔1年算数科〕

てえぷのながさ。〔1年算数科〕

1年生がいろいろなものの長さをテープにうつしとって、長さ比べをしていました。観察したり、テープを操作したりして、「長さ」という量について見いだし、比較する方法を考えることができました。長さ比べで大切なことに気付いたようです。

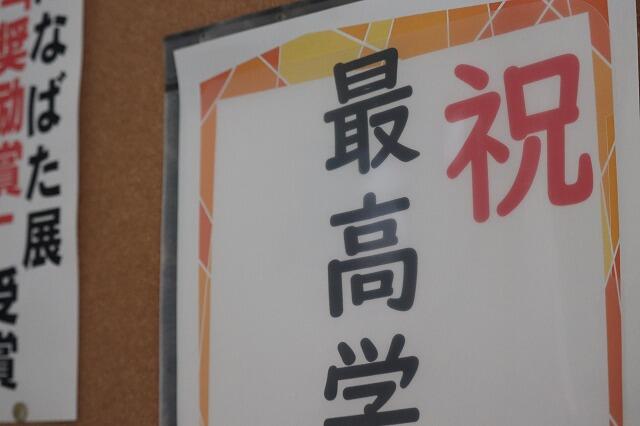

最高学校賞受賞。〔たなばた展〕

最高学校賞受賞。〔たなばた展〕

全校児童50人の挑戦が、見事、大輪の花を咲かせました! 新聞発表のとおり、平田小学校が第68回福島県たなばた展において「最高学校賞」(県一位)をいただきました。これまで本校は、たなばた展において学校賞4回、優秀学校賞を3回受賞している伝統のある学校ですが、最高学校賞は初の受賞となります。平田っ子の自信と誇りにつながる、まさに快挙です。

七夕の日に、七夕の願いごとが一つ叶いました。とてもうれしいことです。

子供たちのがんばりを支えてくださった指導の先生方、応援してくださった保護者・地域の皆様に心から感謝申し上げます。

せんせいのもさいたよ。〔朝の活動〕

せんせいのもさいたよ。〔朝の活動〕

1年生が「のりこせんせいのアサガオもさいたよ」と、うれしそうに教えてくれました。

お隣では、2年生が野菜の観察中です。

尊い日常です。

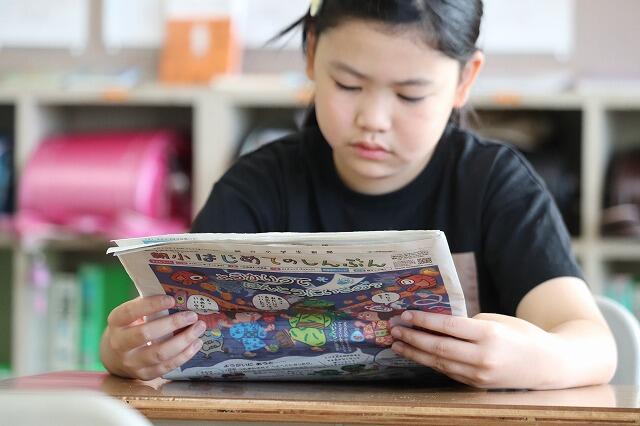

はじめてのしんぶん。〔こども新聞〕

はじめてのしんぶん。〔こども新聞〕

7月から「朝日こども新聞」が届けられるようになりました。小学生でもニュースがわかる、楽しく学べる、学習に役立つ、そんな新聞です。本校でも「活字を身近に」有効活用していきます。

健康課題。〔学校保健委員会〕

健康課題。〔学校保健委員会〕

学校薬剤師の薄様、福島市保健所の内海様、佐藤様、PTA会長さんはじめ保護者4名の皆様にご参加いただき、学校保健委員会を開催しました。本校の健康課題である「むし歯」「視力低下」の2点について、意見交換をしたり、ご指導・ご助言をいただいたりしました。(詳細につきましては後日、保健だよりにてお知らせします)子供たちの将来にわたる健康と幸せを願い、「学校と家庭、地域が手を携えて頑張っていかなければならない」という思いを新たにしました。

ご出席いただいた皆様から「平田小学校はとてもいい学校ですね」「親も子も平田小でよかったと思えるよう、さらにがんばっていきたいです」というエール・感想をいただきました。励みになります。

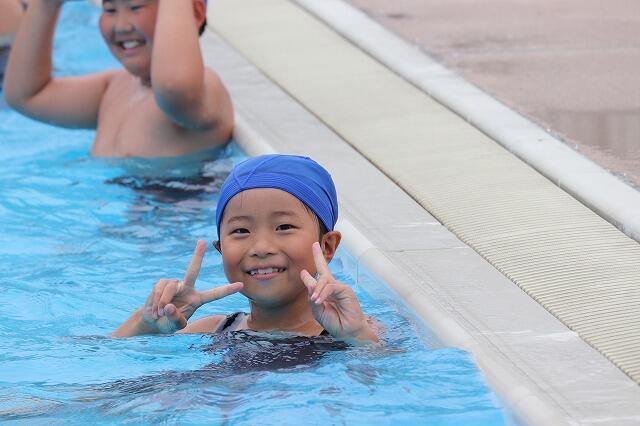

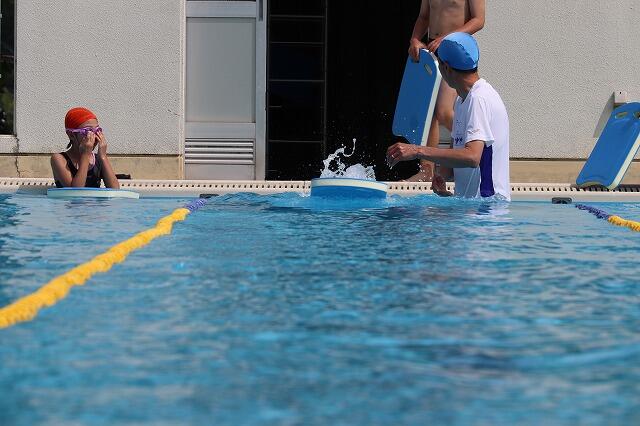

平泳ぎに挑戦。〔3・4年体育科〕

平泳ぎに挑戦。〔3・4年体育科〕

3・4年生が平泳ぎの「足の使い方」を学んでいました。

スイスイ泳ぐことができたら、どんなに楽しいことでしょう。憧れます。

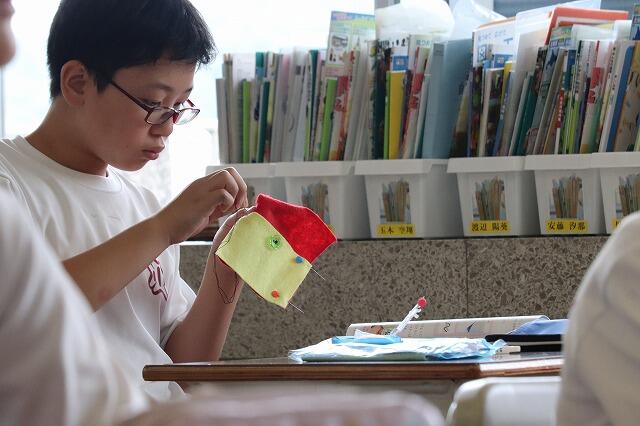

ジェンダーフリー。〔5年家庭科〕

ジェンダーフリー。〔5年家庭科〕

5年生が「小物をつくろう」とお裁縫に取り組んでいます。玉結び、玉どめ、本返しぬい… 何事も基本が大切です。

自分が中学生の頃は、男子向き(技術)と女子向き(家庭)と分かれていたこと、高校(女子校)の社会科(政治経済)の恩師が「社会的性別にとらわれず、誰もが平等かつ自由に行動できるのだ」と熱弁していたことを思い出しました。「ジェンダーフリー」とは、いろいろな場面で男女の社会的性別にかかわらず自由に行動や発言ができ、さまざまな選択ができるようにする、という考え方や取組です。性差を含んだ呼び方であった「保母さん」「看護婦さん」が「保育士さん」「看護師さん」と呼ばれるようになったり、女子もスカートではなくスラックスの制服を選択できるようになったり、世間に存在している社会的または文化的な性差を無くしていこうという「ジェンダーレス」の考え方も広まっています。時代は確かに変わっている… そんなことをふと思った、5年生家庭科の授業風景でした。

言葉で伝えるということ。〔2年国語科〕

言葉で伝えるということ。〔2年国語科〕

2年生が国語の授業で、自分の考えたロケットの形を「言葉」で伝えるということに挑戦していました。「縦長の四角があってその上に三角をのせて…」と、言葉で伝えることの面白さと難しさを味わっているようでした。

絵本の中から献立。〔おまめのすうぷ〕

絵本の中から献立。〔おまめのすうぷ〕

本日の給食献立は、絵本『ぐりとぐらとくるりくら』から「にんじんキッシュ・じゃんじゃこサラダ・さわやかおまめのすうぷ・コッペパン・ブルーベリージャム・牛乳」でした。「ぎょうれつのできるすうぷやさん」のおまめのすうぷ(ポタージュスープ)がとても美味しかったです。絵本の中のレシピの再現とは! すてきなランチタイムでした。

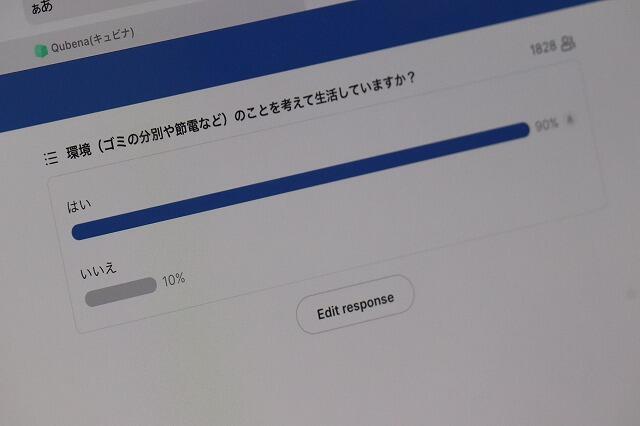

2000人アンケート。〔ふくしまっ子未来トーク〕

2000人アンケート。〔ふくしまっ子未来トーク〕

6年生9人が、オンラインで開催された「ふくしまっ子未来トーク」に参加しました。ポストコロナチャレンジのこと、ふるさと納税や福島市ごみ問題のこと等、他校児童の考えに触れ、本校の6年生も大いに刺激を受けたようです。2000人アンケート「将来も福島市に住み続けたいですか」「環境のことを考えて生活していますか」に答え、代表で奈良輪さんが意見を述べました。“ふるさと福島” を皆の手でよりよいものにしていくということ、将来の自分のことに思いを馳せ、市長さんを身近に感じることができた「未来トーク」でした。

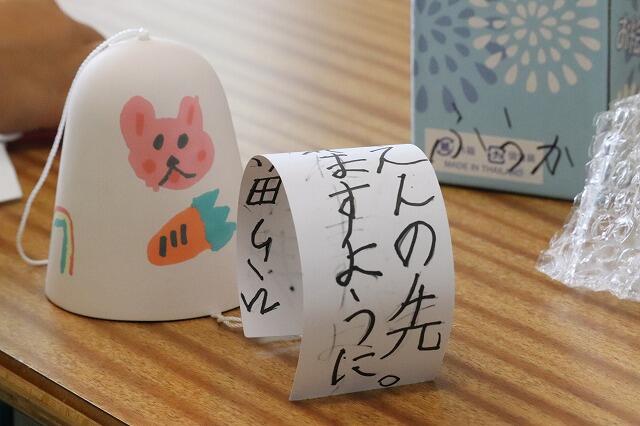

星に願いを。〔七夕集会〕

星に願いを。〔七夕集会〕

平田っ子タイムに七夕集会を行い、皆の願いが込められた風鈴を飾りました。

願いが叶いますように。

花のある学校。〔地域の方から〕

花のある学校。〔地域の方から〕

笠原さんのおばあ様から、きれいなお花たちをいただきました。いつもありがとうございます。

ひもひもねんど。〔1年図画工作〕

ひもひもねんど。〔1年図画工作〕

粘土に夢中の1年生。

テーマは「夏」だそうです。

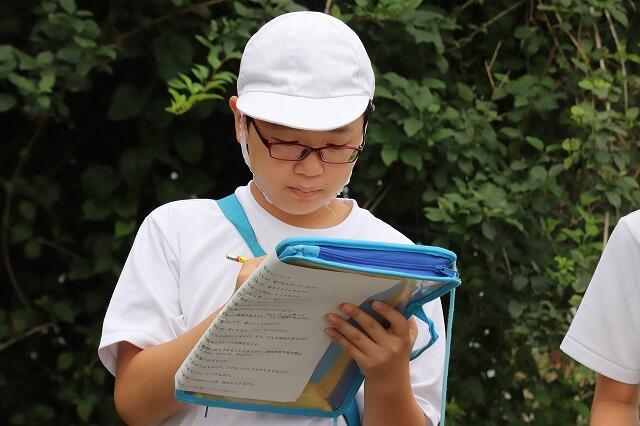

平田たんけん隊。〔2年生活科〕

平田たんけん隊。〔2年生活科〕

2年生が生活科まちたんけんで、山田方面(山田集会所・好国寺・パークゴルフ場)へ出かけました。元気なあいさつ、にこにこ笑顔で、どこにおじゃましても可愛がっていただけます。

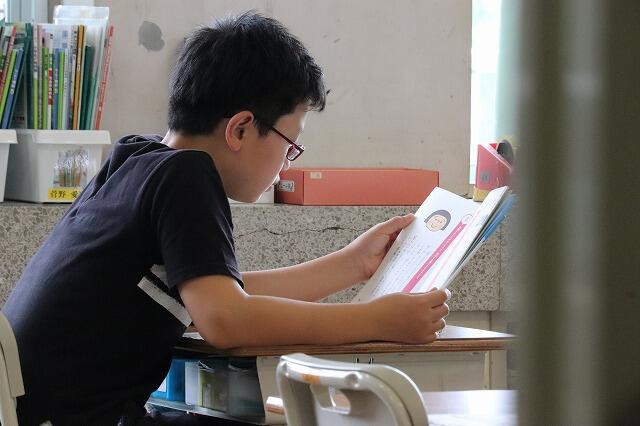

読書タイム。〔クローバータイム〕

読書タイム。〔クローバータイム〕

3・4年生は担任の先生による読み聞かせ。

お話の世界に没頭する子供たちの表情を追いかけるだけで、こちらまでワクワクしてしまいます。

世界に一つだけの花。〔1年生活科〕

世界に一つだけの花。〔1年生活科〕

1年生が育てている「あさがお」が見事な花をつけました。三者三様ならぬ四者四様!お花の色が様々で実に美しいです。

♪ 一人一人違う種を持つ その花を咲かせることだけに 一生懸命になればいい… 「世界に一つだけの花」の音楽が頭の中をリフレイン。気持ちのいい朝です。

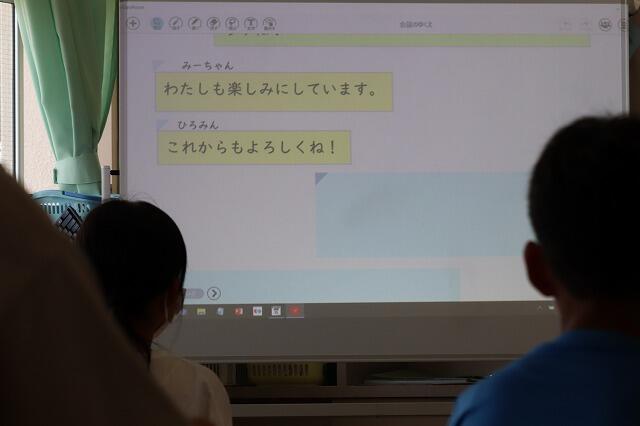

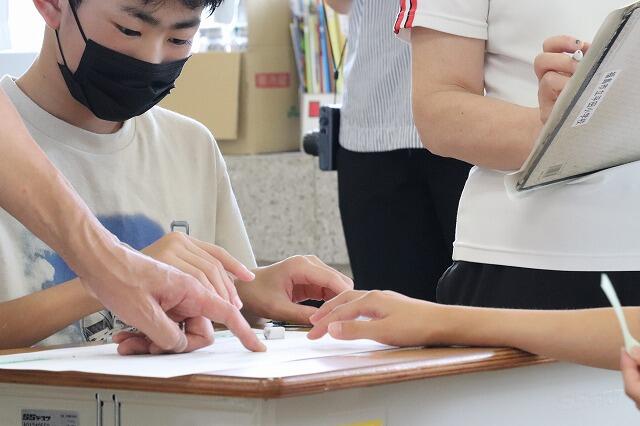

情報モラル。〔6年道徳科 授業研究会〕

情報モラル。〔6年道徳科 授業研究会〕

今年度第1回目の授業研究会を行いました。教材「会話のゆくえ」(主人公が合唱コンクールに向けて「優勝を目指してもっと上手になりたい」と思い、始めたSNSでの会話が、いつの間にか他人への非難になってしまうという内容)から、物事の善悪について自律的に判断し、SNS上でも責任ある行動をとるということについて、6年生が本気になって考えました。

友達とコミュニケーションが取れたり、すぐ情報を知ることができたりする便利なSNSではあるけれど、SNSの特徴(相手の表情が見えない、他の人には見られない仲間内での会話)から、SNSは他者への誹謗中傷や思いやりのない発言が起きやすいということ、SNS上でも自分の言動に責任をもつことについて考えを深めました。

放課後に授業研究会を行い、「よかったところ」「改善したほうがよいところ」「自分ならこうする」等について意見交換をしました。先生たちも “厳しい仲良し” として切磋琢磨し、より考える・より楽しい授業を目指して頑張っていきます。

ひらたの農業。〔5年総合的な学習の時間〕

ひらたの農業。〔5年総合的な学習の時間〕

5年生が、菊づくり農家の齋藤さんの畑におじゃまし、インタビューしました。一つ一つの質問に丁寧にお答えいただき、子供たちはたいへん勉強になったようでした。齋藤さんの菊づくりへの情熱、温かなお人柄に触れ、私自身、菊畑を見る目が変わりました。このように地域の皆様に育まれる平田の子供たちは、幸せだと思いました。ありがとうございました。

齋藤さんが愛情いっぱい大切に育てた菊の花が全国に流通し、たくさんの方々を笑顔にする様が見えるようでした。

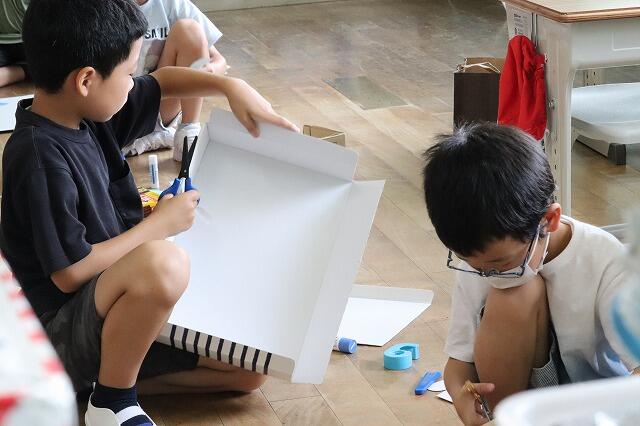

わくわくお話ゲーム。〔2年図画工作〕

わくわくお話ゲーム。〔2年図画工作〕

2年生が空き箱を使ってゲームづくりに挑戦していました。どんなお話のゲームが生まれるのか、とても楽しみです。

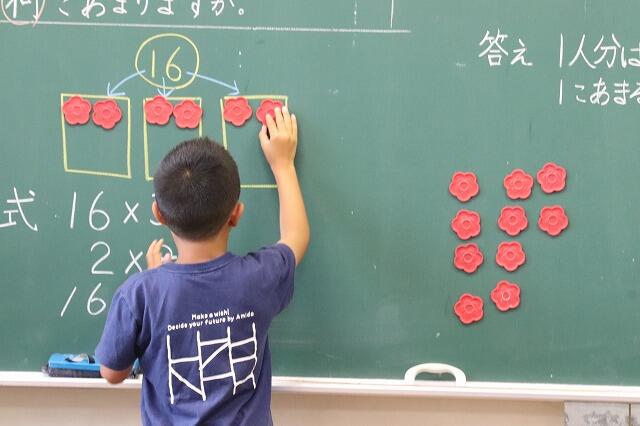

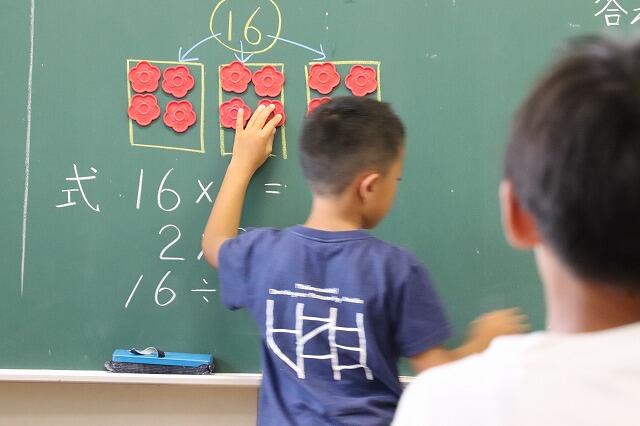

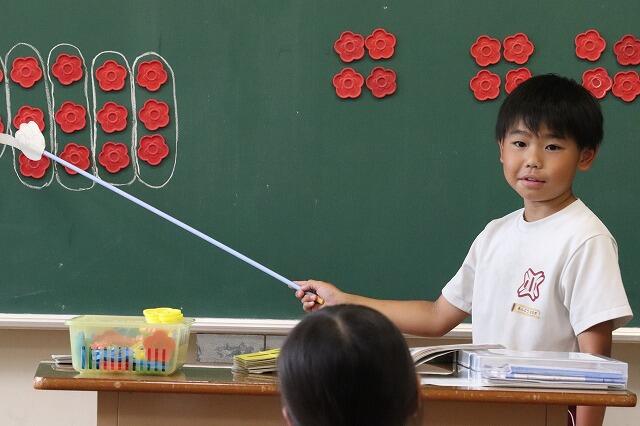

具体物。〔3年算数科〕

具体物。〔3年算数科〕

3年生が、花のたねの「具体物」を使って、16個のたねを3人で同じ数ずつ分けると1人分は何個になって、何個あまるか…、皆で一生懸命考えていました。

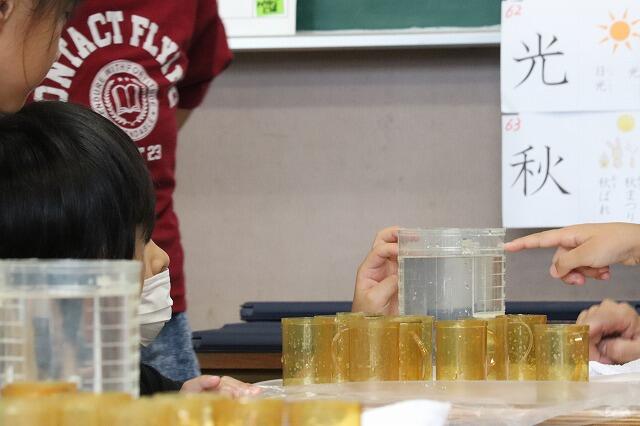

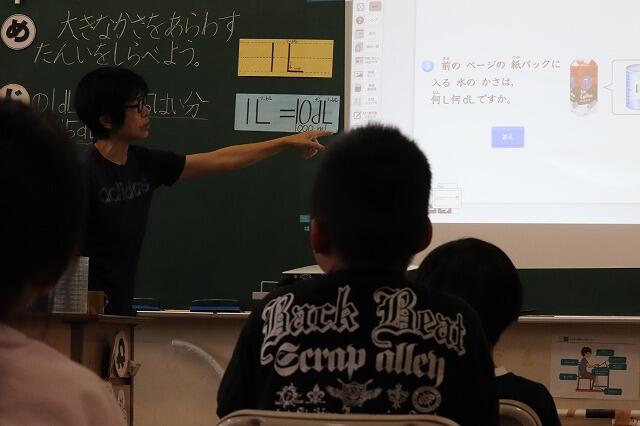

水のかさの単位。〔2年算数科〕

水のかさの単位。〔2年算数科〕

2年生が、目的に応じた単位で量の大きさを的確に表現したり比べたりすることができるように、かさの単位「デシリットル(dL)」「リットル(L)」「ミリリットル(mL)」の学習をしていました。

「具体物」を使って考えることは、「物」「図」「言葉」「計算」「式」等で表現することの原点にあたるため、算数の学習の導入期は、とても大事にしています。

すてきな音色。〔5・6年音楽科〕

すてきな音色。〔5・6年音楽科〕

5・6年生の透きとおるように澄んだソプラノリコーダーの音色が、すぅーっと心に響いてきました。

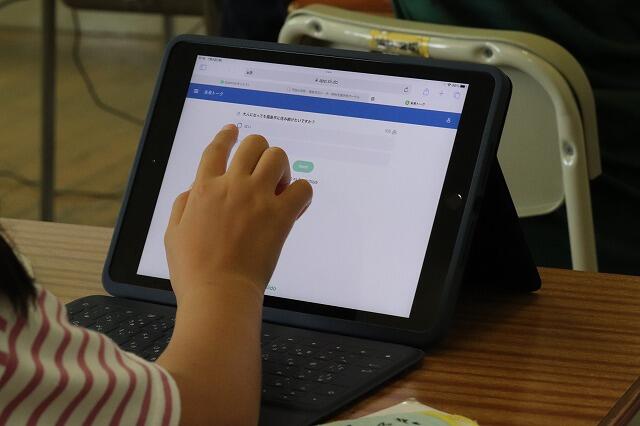

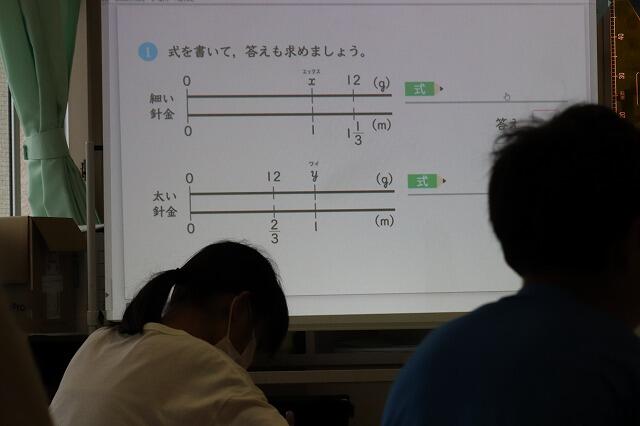

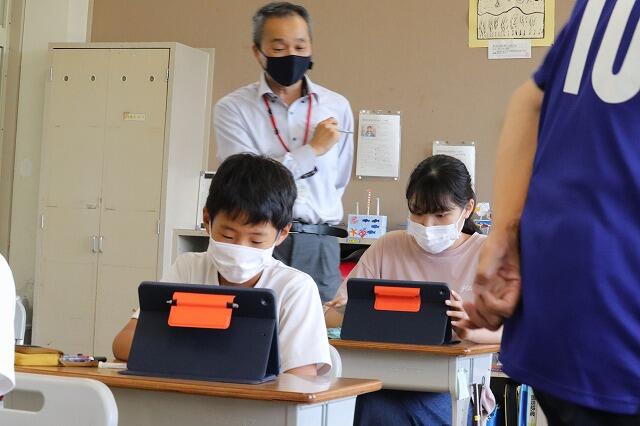

マストアイテム。〔ICT〕

マストアイテム。〔ICT〕

どの学年、どの授業でも、タブレット・プロジェクターは必需品となっています。

世界の料理を味わおう。〔イタリア編〕

世界の料理を味わおう。〔イタリア編〕

本日の給食献立は「ミートソース・イタリアンサラダ・冷凍パイン・ソフト麺・牛乳」でした。酸味が効いた本格的な美味しいミートソースでした。

さすが高学年のみなさん!上手にいただいていました。

2年生は、お誕生日のお友達のお祝いをしていました。

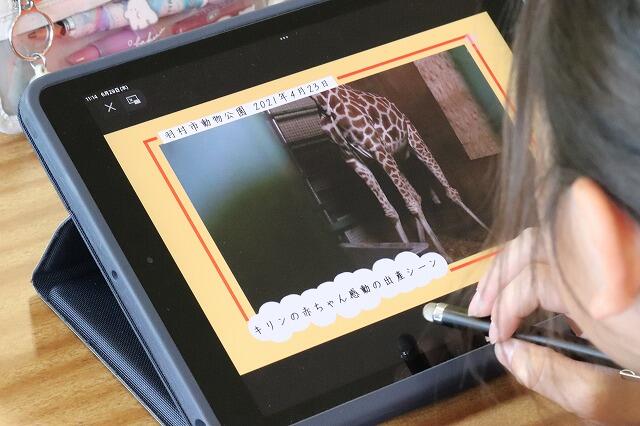

生命の誕生。〔5年理科〕

生命の誕生。〔5年理科〕

NHK for School「理科のページ」の動画教材で、生命の誕生について調べる5年生たち。これまで学習してきた植物の命のことや経験したことを基にしながら、 “人の誕生” について学んでいきます。

タブレット、便利です。

日進月歩。〔ICT支援員さん〕

日進月歩。〔ICT支援員さん〕

6年生が7月5日開催予定の「ふくしまっ子未来トーク」参加に向けて、Webex Meeting の接続等について、ICT支援員の日下さんに支援していただきました。

ICT支援員さんは、デジタル教育環境整備の導入・活用に際し、専門的な知見から支援・アドバイスしてくださいます。いつも大変お世話になっています。ありがとうございます。

ICT関連技術は、日進月歩で進化しています。専門的な知見をお持ちの方にサポートしていただきながら、本校もがんばっています。

世界の料理を味わおう。〔中国編〕

世界の料理を味わおう。〔中国編〕

本日の給食は、中華献立「春巻き・中華サラダ・麻婆豆腐・ごはん・牛乳」でした。パリっとした春巻きが大好評でした。南部給食センターのみなさんが、暑い中、一生懸命揚げてくださったのだなあと、感謝の気持ちで美味しくいただきました。

お昼の放送のクイズに挑戦したり、楽しいお話をしたり、和やかなランチタイムです。

すなとなかよし。〔1年図画工作科〕

すなとなかよし。〔1年図画工作科〕

1年生が砂場で創作活動に没頭していました。砂の湿り具合もよく、前回よりダイナミックかつ繊細な作品ができたようです。

読書タイム。〔クローバータイム〕

読書タイム。〔クローバータイム〕

3・4年生の朝のクローバータイムは、担任による「読み聞かせ」でした。あきとさんおススメの本『せんろはつづく』をしのぶ号からお借りした先生が、学級のみんなとつないでくださいました。今朝の読書タイムは、みんなが “前のめり” になるキラキラタイムでした。

先生にもあきとさんにも「ありがとう」の拍手

はたらくということ。〔職場体験最終日〕

はたらくということ。〔職場体験最終日〕

3日間の中学生職場体験学習最終日を迎えました。“働くということ” は「人と人とのつながりの中で、教え合ったり、協力したりして、生活のため、自分のために困難なことも乗り越えていくことだと思いました」(髙橋さん)、「生活するためでもあるけれど、やりがいや生きがいを感じることができるものだと思いました」(鈴木さん)と学んだことを話してくれました。3日間でたくましく変身した中学生のこれからが楽しみです。小学生にとっても楽しい3日間でした。

〇教師という職業はとても大変だけど、子供たちとの関わりやふれあいから、うれしいことがたくさんあるということを学びました。 〇先生方が、生徒一人一人にあった教え方で、わかりやすい授業をするためにたくさん工夫していることがわかりました。 〇ラス全員がどうやったら、できるか、わかるか、いつも考えていると聞きました。僕らが見えないところで、先生方は苦労しているのだと思いました。

にんじんしりしり。〔給食〕

にんじんしりしり。〔給食〕

本日の給食献立は「チーズハンバーグ・にんじんしりしり風サラダ・トマトとたまごのスープ・パン・牛乳」でした。にんじんしりしりは、沖縄県発症の料理で、しりしりとは沖縄の方言で「千切り」という意味があるそうです。今日も美味しくいただきました。

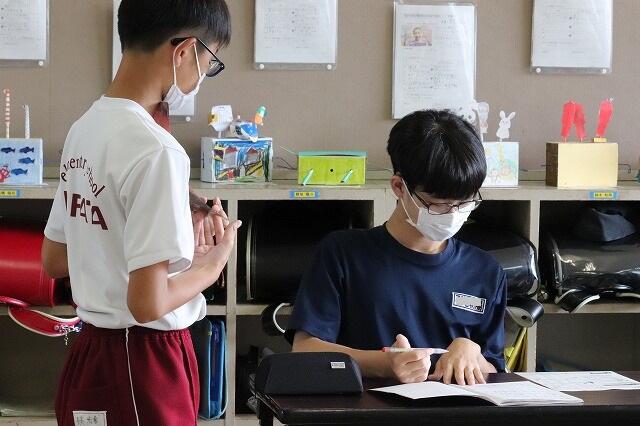

ドリームアップ。〔中学生職場体験学習〕

ドリームアップ。〔中学生職場体験学習〕

職場体験学習3日目。丸付けをしたり、机間指導をしたり、中学生6名も「小学校」という職場に慣れてきたようです。

中学生の “夢” は大きく膨らんだでしょうか。

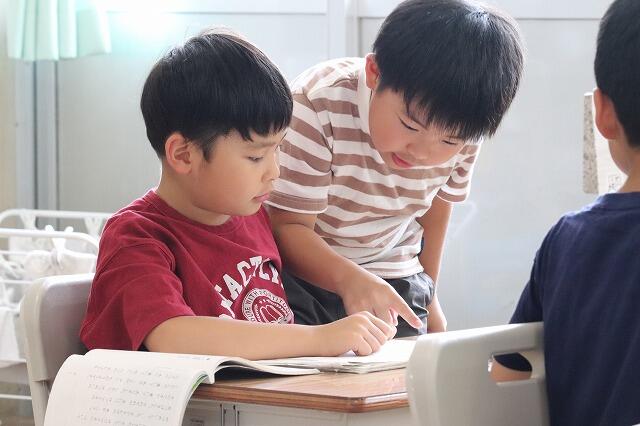

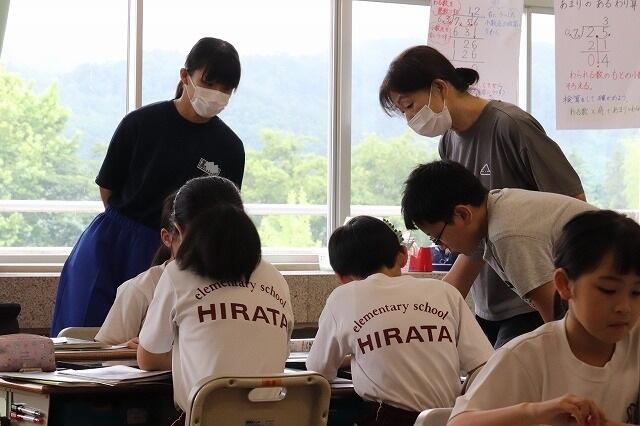

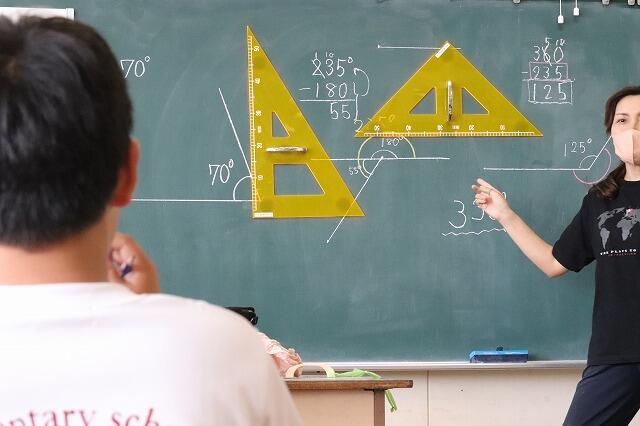

わかるまでやる。〔4年算数科〕

わかるまでやる。〔4年算数科〕

4年生が、全員「わかるまで」「覚えるまで」力を合わせてがんばっていました。

わり算。〔3年算数科〕

わり算。〔3年算数科〕

14個あるゼリーを1人に3個ずつ分けると何人に…という問いに対して、皆で力を合わせて解決していました。皆、脳内がフル回転。じっくり「考える」ということは、楽しいことです。

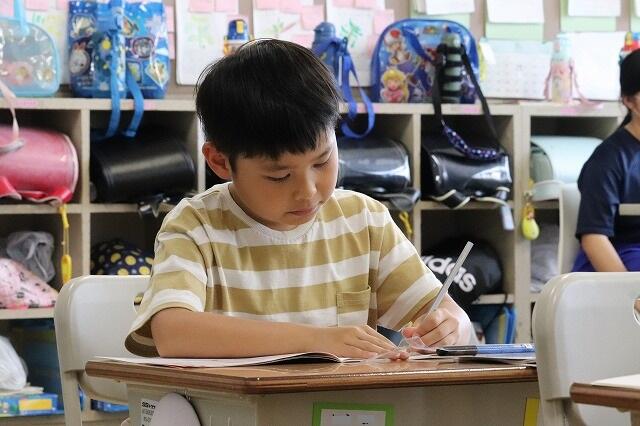

美しい文字。〔2年書写〕

美しい文字。〔2年書写〕

姿勢を正し、きれいな文字を書くように心がけることは、日頃の学習にもよい効果をもたらします。2年生が、「はね」「そり」等の点画を学んでいました。CDの歌に合わせた “書写体操” で、子供たちのテンションも上がり、やる気マンマン。集中して美しい文字を書いていました。

そり。

グーパー、グーパー、書写体操。

お背中ピン。

えんぴつの正しい持ち方。

左手を置く場所も大事。

お隣の1年生も、美しい文字を書いていました。

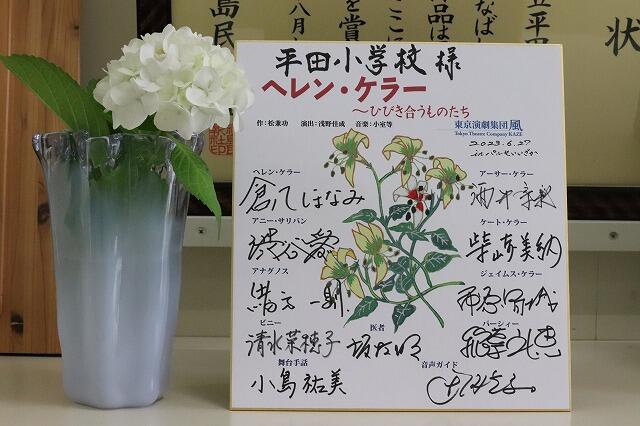

ほんものの持つチカラ。〔キッズシアター〕

ほんものの持つチカラ。〔キッズシアター〕

1・2年生が、東京演劇集団「風」のみなさんによる、『ヘレン・ケラー~ひびき合うものたち』を観劇しました。低学年の子供たちには少し難しい内容でしたが、“ほんもの” に触れることができ、子供たちなりに様々なことを感じ取ったようです。終演後には、劇団員のみなさんと記念写真をとったり、サインをいただいたりしました。ありがとうございました。

【東京演劇集団風HPから抜粋】

幼少期の病がもとで視覚、聴覚、言語に障害を持つヘレン・ケラー、そして彼女に「言葉」を発見させ、彼女の新しい世界を切り開いた家庭教師アニー・サリバン。孤絶した暗闇の世界から解放されたヘレンは、アニーとの二人三脚によって大学へと進み、必死の猛勉強で博士号を受け、一生を通じて同じような苦しみを抱えた人々、弱者の支援に手を差し伸べ続けます。このヘレン・ケラーとアニー・サリバンの物語は「奇跡」の物語として、世界中の人々に親しまれ、数多く上演も試みられています。私たちはこのヘレン・ケラーの物語のサブタイトルを「ひびき合うものたち」として、1995年、松兼功の脚本で初演し、以後全国各地での上演を繰り返してきました。

人と人との出会いには必ず障害がある。現代はまさに、誰もがその難しさを抱える時代です。それでもなお人は繋がり、ひびき合い、自分らしさを獲得していきます。東京演劇集団風の『ヘレン・ケラー~ひびき合うものたち』は、かけがえのない出会いを信じるための物語です。

七夕集会に向けて。〔平田っ子タイム〕

七夕集会に向けて。〔平田っ子タイム〕

本日の平田っ子タイムは、風鈴に絵付けを行いました。中学生も一緒に挑戦しています。

中学生といっしょ。〔昼休み〕

中学生といっしょ。〔昼休み〕

いっしょに遊んでもらって、うれしそうです。

さすが!中学生の投げるボールはすごい。(ちゃんと手加減してくれていました)

ちゃんと小学生の目線で話してくれます。

楽しいランチタイム。〔給食〕

楽しいランチタイム。〔給食〕

本日の給食献立(和食の日)で「さんまのオレンジ煮・塩いそ和え・豚汁・ごはん・牛乳」でした。職場体験の中学生は、2年・5年・6年の各教室で一緒にいただいています。昼の放送で情報委員会のみなさんが出題してくれるクイズに、皆で挑戦して楽しそうでした。

自分への挑戦。〔3・4年体育科〕

自分への挑戦。〔3・4年体育科〕

苦手なことにチャレンジ! 確実にできることが増えています。

自分のペースでいいんです。

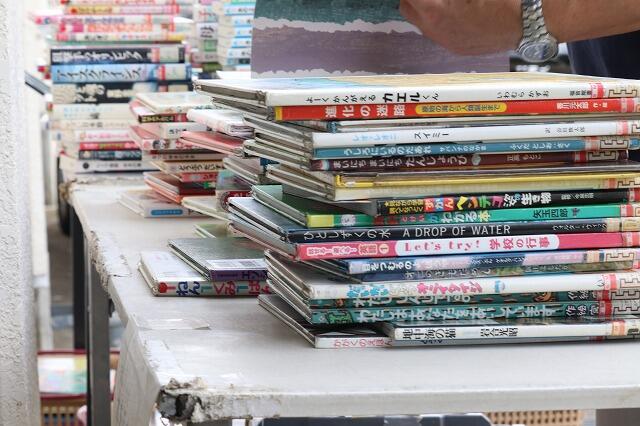

しのぶ号大人気。〔福島市移動図書館〕

しのぶ号大人気。〔福島市移動図書館〕

好きな本、お目当ての本を探す子供たちの瞳って、本当にキラキラしています。

福島市移動図書館「しのぶ号」さん、いつもありがとうございます。

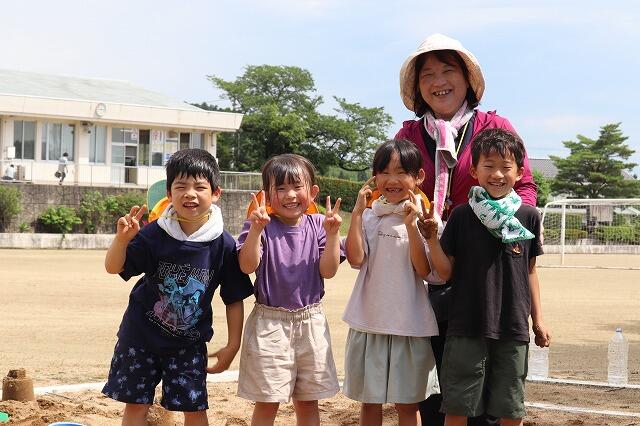

中学生がやってきた!〔職場体験学習〕

中学生がやってきた!〔職場体験学習〕

信夫中学校2年生6名が、本校にて職場体験学習を行っています。優しいお兄さん、お姉さんがやってきて、子供たちもうれしそうです。

お盆洗いも一緒にやってもらいました。

校庭で一緒に遊んでもらいました。

3日間、よろしくお願いします。

500000超〔アクセスカウンター〕

500000超〔アクセスカウンター〕

先週末(6月24日)、本校HPへのアクセス数が500000を超えました。平田小学校への応援、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。

1年前(令和4年6月24日)は、355880でした。

青虫だいへんしん。〔3年理科〕

青虫だいへんしん。〔3年理科〕

キャベツの葉っぱに産み付けられた卵から幼虫が出てきて、キャベツの葉っぱを食べて… 本日、素敵なモンシロチョウになりました。青虫の大変身を3年生が、うれしそうに見せてくれました。

福島県福島市小田字本内26番地

TEL 024-546-4029

FAX 024-546-8650

Eメール hirata-e@fukushima-city.ed.jp